#19 音楽史⑭ 【第一次世界大戦~第二次世界大戦】実験と混沌「戦間期の音楽」

クラシック音楽史とポピュラー音楽史を並列で綴る試みです。このシリーズはこちらにまとめてありますので是非フォローしてください。

これまでの記事↓

(序章)

#01「良い音楽」とは?

#02 音楽のジャンルってなに?

#03 ここまでのまとめと補足(歴史とはなにか)

#04 これから「音楽史」をじっくり書いていきます。

#05 クラシック音楽史のあらすじと、ポピュラー史につなげるヒント

(音楽史)

#06 音楽史① 古代

#07 音楽史② 中世1

#08 音楽史③ 中世2

#09 音楽史④ 15世紀(ルネサンス前編)

#10 音楽史⑤ 16世紀(ルネサンス後編)

#11 音楽史⑥ 17世紀 - バロック

#12 音楽史⑦ 18世紀 - ロココと後期バロック

#13 音楽史⑧ フランス革命とドイツ文化の"救世主"登場

#14 音楽史⑨ 【19世紀初頭】ベートーヴェンとともに始まる「ロマン派」草創期

#15 音楽史⑩ 【1830~48年】「ロマン派 "第二段階"」 パリ社交界とドイツナショナリズム

#16 音楽史⑪【1848年~】 ロマン派 "第三段階" ~分裂し始めた「音楽」

#17 音楽史⑫ 【19世紀後半】 普仏戦争と南北戦争を経て分岐点へ

#18 音楽史⑬ 【19世紀末~20世紀初頭】世紀転換期の音楽

〈今回〉 #19 音楽史⑭【第一次世界大戦~第二次世界大戦】実験と混沌「戦間期の音楽」

今回は二つの世界大戦の間に挟まれた“戦間期”に該当する期間を見ていきます。今まではクラシック音楽史がメインでクライマックスであり、その裏でポピュラー音楽が黎明期として着実に発達していきつつあった、という構図でしたが、この「戦間期」においては、ポピュラー音楽が勢いを増してついに覇権をとった一方で、クラシックもまだ現在進行形の音楽として「終わって」おらず、唯一の「クラシックとポピュラーが両者現役で並列してクロスオーバーしていた時代」と言えそうです。単に「過渡期」とも言えるでしょうか。

なるべく「同時代現象」を一つの記事にまとめることを指針としているので、前回にも増して文章量がボリューミーになってきてしまっております。一つの分野にフォーカスして流れを追うにはどうしても煩雑になってしまっていますが、本来それぞれ別々の分野で記述されているものを並列にならべるという意図を汲んでいただいて視点の移動を楽しんでいただければ嬉しいです。それではまいります。

芸術音楽は「無調音楽」優位の時代へ

19世紀は帝国主義の影響によりヨーロッパの文化が世界を席巻しましたが、第1次世界大戦によりブルジョワ階級は崩壊、ヨーロッパは疲弊し、人間の感性やモノの考え方が根底から変わってしまいました。芸術音楽界では、マーラーが1911年に死去。スクリャービンが1915年に死去。ドビュッシーが1918年に死去。リヒャルト・シュトラウスやラフマニノフは「前時代の」ロマン派的な手法で作品を書き続けたため「アイツらは終わった」とディスられ続け、プッチーニ、シベリウス、ラヴェルらも発表作品数が少なくなっていき、世紀転換期に活躍した1860~70年代生まれの世代の影が薄くなってしまいます。

ロマン派に戻ることを許さない空気感の中、ワーグナーのトリスタン和音以来の和声拡張傾向はドビュッシーの色彩的技法、ストラヴィンスキーによる秩序の破壊などを経て、シェーンベルクの「無調音楽」の世界に辿り着き、協和音が禁じられてしまいました。

1921年、無調の研究をつづけたシェーンベルクは、理論的に無調をつくることのできる「十二音技法」を発明します。

オクターブ内にある12個の音をすべて平等に扱うために、どんな音も残り11個の音を使うまでは反復しない、という原則。基本となる音列を作り、逆行型や鏡像型、鏡像型の逆行型という三つの変化形を設けて、ヴァリエーションを作るというものです。作曲に数学的な処理が施されるといえばよいでしょうか。

こうした方向性は、弟子のベルク(1885~1935)やヴェーベルン(1883~1945)に受け継がれ、シェーンベルクとともに新ウィーン楽派と呼ばれ、「新しい時代の音楽」として「西洋芸術音楽界」の注目を浴びました。

こうして、後期ロマン派や近代音楽で拡張されてきた「調性」が、「無い」ことが「最新」となったため、キーを持ったメロディが書けなくなってしまいました。しかし、まだまだラフマニノフやプッチーニ、シベリウスらも作品を発表していました。それらはやはり「旧勢力最後の末裔」であり、「時代遅れ、古き良き時代を夢見る老人」のような存在に追い込まれてしまいました。(この風潮は現在の「現代音楽界」にも引き継がれ、メロディーやハーモニーのある曲は「ラフマニノフみたい」という言葉で罵倒されるようです。)

12音技法を発明したとき、シェーンベルクはこう言いました。

「私はひとつの発見をした。これで今後100年間のドイツ音楽の優位が保たれるだろう」

この言葉をちょうど100年後の2021年の我々はどう受け止めればよいと思いますか。

確かに、これにより100年間ほど「芸術音楽」は協和する和音を否定され続け、学問として正統に作曲を学ぶものは皆、キーのある音楽をつくってはならない、わかりやすい音楽を作ってはならないという、とんでもない鉄の掟を遺したのは事実でしょう。しかしそれが必ずしも「正しい」「優位」と言い切れないことも、この先のポピュラー音楽の夥しいジャンルの発展と多様化を知っている我々にはわかると思います。少なくとも、ポピュラー音楽全般を一概に議論から排して、100年も前に誕生した急進的思想を前提として「現代音楽」という名のもとに芸術の最先端の探求をしている、というスタンスで現在まで続く「芸術音楽界」は、僕には非常に滑稽に感じます。

個人的に考える、無調音楽以前と以後の決定的な違いは、「拡張であるか、否定であるか」です。近代音楽までは、ドイツによる一方向的な進歩史観に縛られながらも、「可能性の拡大」という方向性を保っていました。しかし、無調音楽以後は、言葉上は「可能性の拡大」という建前ですが「既に過去で試された手法は禁止」という過激な「否定の論理」によって調性音楽を迫害し、あらゆる可能性を潰していってしまってはいないでしょうか。

一方で、強制的に「終了」を宣言したはずの、調性のあるクラシック的技法の音楽も、現在まで確かに存在し続けていきます。それらは「映画音楽」「ミュージカル」など、決してクラシック音楽史に描かれることはない分野ですが、確実にクラシックから引き継がれて現在まで続く大切な音楽文化であり、そのあたりもフックアップしなおすことで一つの新しい視点となることでしょう。

従来の音楽史ではクラシック音楽史とポピュラー音楽史は交わり合うことがほとんどないため、このような比較はできませんでしたが、今後このシリーズで扱っていく各ジャンルの生態系の多様さと照らし合わせることで、問題提起となればいいと思っております。

微かに残された調性音楽の可能性 ― 新古典主義

こうした中、「無調」ではない微かに残された方向性として新しい潮流となったのが、新古典主義です。ブゾーニ(1866~1924)によって提言されたこのコンセプトは、「ドイツ・ロマン派」とその残滓「フランス印象主義」そして「表現主義」までを一括否定し、古典派やバロックへまで回帰する態度をとるというものでした。

19世紀において「古典主義」とは、ブラームスのような『保守』の傾向に対しての侮蔑の意味合いがあり、フランクやエルガーもそのように扱われました。しかし、この20世紀の「新古典主義」は、ロマン派を否定する潮流であるとして自らの音楽美学を理論武装したため、一種の「新しい音楽」として見てもらうことができたのです。バロック時代の楽曲形式を「パロディ」し、複雑な和音を使って現代化しながら模倣する、などといった作戦により、ロマン派の「独創美学」を否定してみせました。バレエ音楽『プルチネルラ』において、バロックのペルゴレージの音楽をストラヴィンスキーがアレンジするという形で構成し、新古典主義の理念を提示することに成功したとされます。

この潮流は他にヒンデミット(1895~1963)、レスピーギ(1879~1936)、コープランド(1900~1990)などに引き継がれ、第一次世界大戦への嫌悪感やドイツの凋落、それ以外の音楽の目覚しい成長が相まって、芸術音楽界の中で勢いを持つことができました。

一方で、正統な「現代音楽」から見て、非常に幅広い範囲の作品・理念・運動・演奏実践が、同じ時代精神の派生として、この「新古典主義」に分類されてしまったため、多面的で矛盾含みに捉えられるような概念ともなってしまいました。

東欧諸国でとりわけ注目されたのがハンガリーのバルトーク(1881~1945)やコダーイ(1882~1967)です。民族的要素を取り入れた彼らに対して「民族的新古典主義」というような語を充てて呼んだひともいるそうです。

フランス音楽

フランスではラヴェルの戦後の作品(「クープランの墓」「ボレロ」など)で、新古典主義音楽や民族主義への興味がうかがえます。

また、サティ(1866~1925)の登場も新たな影響を与えました。酒場での下積み演奏をしていた彼は『家具の音楽』(人々の邪魔にならず家具のように存在する音楽)を目指したり、極度な反復を求められる楽曲を作ったりと、それまでの芸術音楽的観点からは一見肩透かしのような手法で新しい視点を提示しました。

ここで、詩人のジャン・コクトーという人がサティを絶賛します。コクトーは1918年に『雄鶏とアルカカン』という音楽論を発表しました。

「音楽の本来とるべき道とは、偉大で深刻な音楽よりも、楽しくて軽快な音楽であり、ベートーヴェンからドビュッシーに至る19世紀の音楽は道を誤った。芸術至上主義の傾向は嘲笑されなければならない。」

とし、虚飾を取り去った簡潔な音楽が理想とされました。

そして、サティを慕い、コクトーに共感したのがフランス六人組です。

デュレ(1888~1979)

タイユフェール(1892~1983)

ミヨー(1892~1974)

オネゲル(1892~1955)

プーランク(1899~1963)

オーリック(1899~1983)

フランス六人組と名付けたのはコクトーなのですが、実際に6人全員揃って活動したのは1回だけであり、6人それぞれが独自の個性を持って別々に活動していました。この中でオネゲル、ミヨー、そして特にオーリックは映画音楽界でも積極的に活躍し、フランス映画に影響を与えました。

ソビエト音楽

ロシアでは革命が起き、ソビエト連邦が成立しましたが、革命後、多くの音楽家は亡命しました。アメリカやパリで生活したプロコフィエフ(1891~1953)は、ソビエトを代表する作曲家としてみなされました。ストラヴィンスキーがバレエ音楽を中心に書いていたのに対し、プロコフィエフはオペラを中心としていました。

ソビエト政府は文化政策により劇場を国有化します。当初、「革命的な精神」への共感から、アヴァンギャルド芸術は保護されました。(絵画、彫刻、建築などで、キュビズムなどに影響を受けた「ロシア構成主義」という芸術運動になります。)しかし1920年代後半になると、スターリンのもとでソ連政府は保守化していき、次第に前衛表現は抑圧されるようになります。その後ソビエトは社会主義リアリズムという指針を採用します。「国民楽派の遺産を継承し、人民にとっての分かりやすさと社会主義精神の育成に貢献するべき」とされたのです。

この時期活動していたのはハチャトゥリアン(1903~1978)、カバレフスキー(1904~1987)、ショスタコーヴィチ(1906~1975)です。

ハチャトゥリアンの作風は大胆、強烈とされながらも、民族的要素を取り入れていたため、国民楽派の延長として社会主義リアリズムに認められました。

カバレフスキーもソビエト公認の芸術家として作曲界で権勢を保ちました。

ショスタコーヴィチは、その時代時代に合わせて最高傑作と呼ばれる作品を書きましたが、時代趨勢が変わるたびに批判され、その度に名誉回復をはかるような作品を発表したため、前衛主義、社会主義リアリズム~ソ連のプロパガンダ作曲家、形式主義、など、あらゆる方向からのレッテルを貼られた、時代に翻弄された作曲家だとされています。

音楽メディアの発展

さて、ここで一度、音楽メディアの発展に目を向けてみます。20世紀初頭から無線通信放送の研究がみるみる進み、1920年、アメリカのピッツバーグのKDKA局にて、商業ラジオ放送が正式スタートします。(1922年にはイギリスのBBC局も開局しています。)アメリカではラジオ局が急増し、1924年には約1400ものラジオ局が誕生していました。

ラジオの登場により、音質が貧弱だったレコード業界は追い込まれてしまいます。前回までの記事で書いた通り、この段階までレコードは電気を使わずラッパ型の蓄音機に吹き込む「アコースティック録音」でした。そこで、ラジオに対抗するため、マイクロフォンを使った電気録音によるレコードの開発を開始する動きになります。そして1925年、ビクター社が電気録音盤を初めて発売しました。結果「ラジオ放送の宣伝効果によってレコードが売れる」という相乗効果が発生し、“ラジオ”と“レコード”という2つのメディアは、対立関係から協力関係へと変化していき、音楽文化を支える重要なメディアとなったのでした。

トーキー映画の誕生

さらにここで映画界の話へ移ります。20世紀初頭の映画誕生当初は、届いたフィルムに対して上映劇場側が勝手に編集を行ってしまうのが当たり前でした。このような状況に対し、制作側が権限を持つことができるように契約がなされるようになります。そうして映画は権利ビジネスとして一大産業化していきました。映画製作会社を経営していた発明王エジソンも、数多くの訴訟を起こしていきます。さらにエジソンは、「ヴァイタグラフ」「バイオグラフ」「ルービン」などの大手企業のトラストを結成させ、モーション・ピクチャー・パテント・カンパニー(略称 MPPC =「映画特許会社」)を設立。「ザ・トラスト」「エジソン・トラスト」とも言われ、すべてがライセンス制となり、権利を管理下に置いて利益を吸収していくことに成功しました。

一方で、1910年頃からアメリカでは新規参上の会社が台頭し、勢いを持ち始めます。これに対し従来企業のトラスト側は権益を守るために妨害を行っていきました。またそのころ、映画館は「いかがわしい場所」「ろくでもない場所」としてブルジョワ階級の目に留まるようになり、「学校や教会以外で若者が文化的な悪影響を受けるのは良くない」と、規制や取り締まりが断行されていきます。これに応じて映画業界も自主規制を進めていきますが、トラスト側からのトップダウン的な自主規制にニッケルオデオン系の人々はますます反発を深めてしまいました。

映画製作が困難になった反トラスト側の多くの映画人たちは難を逃れるため、そして新たな撮影場所を探し求め、新機軸を打ち出すために西海岸へと拠点を移しました。こうして映画都市ハリウッドが形成され始めます。ハリウッドはみるみる発展し、1920年代、ハリウッド映画はサイレント映画の全盛期となりました。このようなサイレント期の初期ハリウッド映画に対しても、前回書いたように上映場でのオーケストラやオルガン演奏によって音楽が付けられ、アメリカンオペレッタで活躍していたジグムンド・ロンバーグなど多くの作曲家が曲を書いて評判となりました。

1923年には、ウォルト・ディズニーがディズニー・ブラザーズ・スタジオを設立し、アメリカンアニメーションの華やかな歴史がスタート。

フランス映画界では、オネゲル、サティ、ミヨーらが音楽を担当した作品が発表されたほか、パリで流行していたタンゴを取り入れた作品も登場します。(のちにヴァレンチノ・タンゴと呼ばれました)

さて、1925年に電気録音レコードが開発されたことにより、映画のリールと音楽のレコードを同期させる発想がうまれます(=ヴァイタフォン方式)。このような音声付きの映画作品は、サイレント映画に対して「トーキー映画」と呼ばれ、映画の中の一部でのトーキーや、短編トーキーなどで試行錯誤がなされました。そして1927年、世界初の長編トーキー映画「ジャズ・シンガー」が公開され、一大センセーションを巻き起こして大成功します。ここからトーキー時代の幕明けとなりました。

フィルムとレコードを同時再生するというこのヴァイタフォン方式は、映画館でフィルムが切れてしまっても音だけが鳴り続けたり、レコードの針飛びによっておかしくなったり、とトラブルが多発してしまい、上映館は疲弊してしまったため、映画のフィルムの左側に音も記録する「サウンドトラック方式」が間もなく開発され、そちらが今日の標準となりました。

このサウンドトラック方式を最大限活用したのがディズニーアニメでした。「ジャズ・シンガー」に遅れること1年、1928年「蒸気船ウィリー」が初のアニメーション・トーキーとして大ヒットします。この作品は何を隠そうあのミッキーマウスのデビュー作です。実写での同時録音と違い、アニメではフィルムが完成してから音入れを行うことになったため、コマ数と音楽のテンポを計算によって一致させることが可能でした。これにより音楽と画面(ミッキーの身のこなし)が一体となり、ミッキーマウスのヒットの最大要因とまで言われています。階段を昇るときは弦楽器のピチカート、転んだときはグリッサンド、パンチの動きには銅鑼を鳴らす、など、効果音までも一体となってシンクロさせるこの手法を「ミッキーマウジング」と呼ぶまでになりました。

この作品では、昔のヴォードヴィル・ソング「スティームボート・ビル」を原案にして、「わらの中の七面鳥」「ヤンキー・ドゥードゥル」などのアメリカ民謡として親しまれているメロディを詰め込んでいます。その後もミッキーマウスシリーズにて楽曲は南北戦争の歌や愛国歌(ヤンキードゥードゥルなど)、民謡、子供の歌、クラシックなどが多く使われました。

ティン・パン・アレーによる音楽生産と、ブロードウェイ・ミュージカルの誕生

1910年代、アメリカ社会の様々な側面で商品の「規格化」が進んでいました。自動車の大量生産・大量消費の象徴といわれるフォード社のT型フォードも1910年代にベルトコンベア方式が開発されて可能となったものです。ハンバーガーの最初のチェーンができるのも1910年代。当時それほど豊かではない家庭の"Home Made"よりも、最先端のテクノロジー・未来的なイメージのある工場のベルトコンベアで造られる"Factory Made" のほうが、カッコよくてすばらしいという価値観があったようです。そのような中で、ポップミュージックのフォーマット化も進んでいきました。T型フォードの大量生産になぞらえられるのが、ニューヨーク・劇場街の一角で多くの楽譜出版社がしのぎを削りながらポップミュージックの生産工場として発展したティン・パン・アレーです。多くの人々に受け入れやすいフォーマットが定まり、ベルトコンベア式の工場のように楽曲が大量生産されていく中で、現在までアメリカ国民に唄い継がれる「スタンダード曲」が産まれていった点が、ヨーロッパのクラシック芸術と異なる、この時代のアメリカ大衆音楽の特徴です。

ヨーロッパ音楽の輸入商売であった時代には著作権に無関心だったのが、このような自国のポップソング産業の発達に伴って、著作権法が制定され、1914年にASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) という著作権管理団体が設立されます。権利的に保護されたビジネスとしてティンパンアレーはますます発達し、ブロードウェイの劇場やハリウッドの映画へとたくさんの音楽が供給されていきました。

第一次世界大戦の終結後、疲弊したヨーロッパを尻目に漁夫の利を占めた形でアメリカは一気に地位を向上させ、政治的にも経済的にも大発展し、世界の強国と変貌を遂げます。1920年代、社会、芸術、ファッション、花開いた文化の力強さを強調する言葉として「ローリングトゥエンティーズ(狂騒の20年代)」と呼ばれるようになりました。

1910~20年代にかけて、のちに初期ミュージカル界も牽引することとなる、ティンパンアレーの五大作曲家が出揃います。

アーヴィング・バーリン(1888~1989)

ジェローム・カーン(1885~1945)

ジョージ・ガーシュウィン(1898~1937)

リチャード・ロジャース(1902~1979)

コール・ポーター(1891~1964)

さて、当時の劇場でもっぱら上演されていたのは、

①ヨーロッパ発、もしくは アメリカ・オリジナルのオペレッタ

②ストーリーの無いショーとしてのレビュー、ヴォードビル

③軽くて他愛のないミュージカル・コメディ

に大別されていました。

作曲家たちはこのような演目に対して、軽やかなヒット作を放ち、売れっ子作曲家の地位を築いていきましたが、軽薄なミュージカル・コメディや、格式高く大仰なオペレッタとは違う、新しい試みに挑みたいという考えも生まれてきます。

1927年 世界初の“ミュージカル” とされる「ショー・ボート」が上演され、この作品がミュージカル史における「金字塔」となります。

厳密には同時期のオペレッタ作品と区別するのは困難だとされますが、ここからが現代ミュージカル史のスタートとなりました。そして、そういった数々のミュージカル内での楽曲が、「スタンダード曲」として残っています。

ジャズ・エイジ

このような華やかなポピュラー音楽のヒット曲には、オペレッタなどのヨーロッパのクラシック的な土台がありながらも、当時アメリカ南部から台頭してきた新しい黒人音楽の要素も取り入れられていました。

19世紀末~20世紀初頭、ジャズの発達する土壌となっていたのはニューオーリンズのストーリーヴィルという歓楽街・売春地区でしたが、1917年アメリカの第一次世界大戦参戦に伴って風紀粛清の機運が高まり、突如ストーリーヴィルが閉鎖してしまいます。貿易港・軍港として栄えていたニューオーリンズにて水兵たちの風紀を統率する目的があったのです。これにより黒人音楽家たちは職場を失い、当てのない暮らしが始まってしまい、ニューオーリンズを離れてシカゴやカンザスシティ、ニューヨークへと移動していきました。北部の軍需産業の発展に従って南部から黒人労働者が北部の大都市へと大量移動したことも関係が深いようです。

1920年、アメリカでは憲法が改正され、いわゆる「禁酒法」が施行されます。犯罪や暴力行為や貧困率を減らしアメリカ社会の生活水準を上げるという目的がありました。これは飲酒を禁じたものではなく、国内でのアルコールの醸造と販売を禁ずるものだったのですが、これがむしろ“もぐり”の酒場の繁栄を助長してしまい、さらにカナダなど周辺国で作られた酒類が大量に輸入されることになってしまいました。人々は買いだめたお酒を飲むこともでき、国内のお酒の消費量はかえって激増。さらに、密造や密売、密輸も横行しました。これに目をつけ、密造酒をもぐり酒場に運ぶ中間業者、ギャングが暗躍するようになります。ギャングたちは密造や密売により巨大な利を得、縄張りを拡大していきました。この時期に頭角を現し、裏社会のドンとなったのがアル・カポネです。シカゴなどの暗黒街のボスとなったアル・カポネをはじめとする密売に関わるギャング・マフィアなどの抗争も激化し、より不健全な非合法酒場が横行する結果となってしまいました。酒を注文する代わりに簡単な合言葉で話していたことから、密造酒を提供するバーは「スピーク・イージー」と呼ばれ、20年代に激増しました。禁酒法は1933年に廃止されるまで続きました。こういったお酒の場ではジャズが好んで演奏され、繁栄していくことになります。アル・カポネなどの闇の実力者たちもジャズを好み、保護していったといいます。

多くのジャズクラブが開かれた1920年代のシカゴは、ニューオーリンズに替わって新たなジャズの拠点のひとつとして栄えていき、その音楽はシカゴ・ジャズと呼ばれました。代表的なアーティストとして、ニューオーリンズで既にスタープレイヤーとなっていたキング・オリヴァー(1885~1938)やルイ・アームストロング(1901~1971)がシカゴに渡って活躍しました。ルイ・アームストロングはトランペット奏者でありながら歌手としても有名になり、“サッチモ”というニックネームで今でも親しまれています。

また、シカゴと同じようにギャング的勢力に街全体が牛耳られ無法地帯となっていたカンザスシティでも闇酒場が乱立し、ジャズが発達しました。大っぴらにお酒を飲むことができ、演奏も大音量が許されていたということから、勢いはシカゴ以上だったといっていいでしょう。ここでは、カウント・ベイシーなど、のちにビッグバンドなどのその後のジャズの発展を担う多くのミュージシャンが育っていました。

さらにシカゴやカンザスシティだけでなく、何と言ってもニューヨークでももちろんジャズが発達していました。ニューヨークにも闇酒場・スピークイージーが万単位で存在したといいます。ジャズ・ダンスパーティーが流行し、ナイトクラブが競って作られました。ここでは、フレッチャー・ヘンダーソン(1897~1952)が自身の楽団を結成し、サックス奏者のコールマン・ホーキンスやシカゴからやってきたルイ・アームストロングが加入し、異例の人気となります。この楽団によってジャズ・ビッグバンドのフォーマットが整えられていき、フレッチャー・ヘンダーソンはビッグバンドの創始者とまで言われています。

ちなみに、ジャズの他に黒人音楽として20世紀初頭に広がったブルースはその後どうなっていたかというと、1920年にメイミー・スミスの「クレイジー・ブルース」が発表されて人気となり、これが「世界初のブルース録音」と多くの文献に記録されています。

聴いていただくと、こんにち我々がイメージするようなギターをかき鳴らすような原始的ブルースではなく、ジャズ的ですよね。編成的に初期のジャズと非常に似たものであり、楽曲構成はティン・パン・アレーのシートミュージック的であるといえます。「ブルース」の語は20世紀初頭からシートミュージックとして広まっており、クレイジー・ブルース以前にも白人作曲によるブルース録音は先に存在していたのですが、はじめての「黒人」による録音であったために、クレイジー・ブルースが文献に多く記録されていったのです。

その後登場したベッシー・スミスは「ブルースの女帝」と呼ばれました。

このように、この地点での「ブルース」とは、ジャズと背中合わせの都会的なサウンドの象徴でした。

19世紀終盤からスコット・ジョプリンら黒人のミュージシャンによってナイトクラブなどで演奏されていた「ラグタイム」も、若き頃のアーヴィング・バーリンが1911年に作曲した「アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド」という楽曲が大流行したことにより、全国的な市民権を得ていました。このように、ジャズやブルース、ラグタイムなどの黒人音楽の要素を取り入れてポップミュージックとして広めたのがティン・パン・アレーだったのでした。

さて、禁酒法時代の酒場で反映していきつつあったジャズは、上流階級にあった大半の白人の人々からしてみると、まだまだ“黒人の低俗でよくわからない音楽”という印象が拭えず、そっぽを向かれたままでした。それが突如、マジョリティである白人社会で市民権を得て人気沸騰することになります。そのきっかけは、ポール・ホワイトマン(1890~1967)のはたらきがありました。

ポール・ホワイトマンは、クラシックのデンヴァ―交響楽団のヴィオラ奏者でしたが、第一次大戦後にジャズに影響を受け、自身のダンスバンドを結成してニューヨークにやってきます。当時のオーソドックスなジャズバンドの編成に比べるとより大人数で編成したジャズオーケストラによって、ホワイトマンは人気を得て、みるみるうちに東海岸の数々のアンサンブルを指揮するまでになります。ホワイトマンは、譜面ではなく耳を使った黒人の即興的な演奏スタイルを、クラシック的な譜面によるアンサンブルによって再び整理することでブラッシュアップしようとしていました。

1924年、彼は『現代音楽の実験』というコンサートを開催することを思いつきます。ホワイトマンは、このコンサートの開催を決定し、宣伝も行われた後に、事後報告的にティンパンアレーの作曲家ジョージ・ガーシュウィンにある依頼をしました。それは「ジャズ風の交響曲を書いて欲しい」というものでした。

半ば強引に作曲依頼を任されたガーシュウィンですが、それまで彼の作曲は「習うより慣れろ」という形でビジネス的な作曲ばかりを経験によって学んできていたため、本格的なクラシック交響曲の作曲技法の知識には乏しく、困ってしまいます。結局ピアノ2台を想定して作ったものを、ホワイトマン楽団の編曲家を務めていたファーディ・グローフェにオーケストレーションしてもらう形で、『ラプソディー・イン・ブルー』をなんとか完成させました。

当日ガーシュウィン自らピアノを弾いて初演されたこの作品は、上流階級や知識人の多かった聴衆を一気に魅了し、大成功しました。衝撃的なクラリネットのイントロから始まり、従来のクラシックには使われないミュート・トランペットやサックスの大胆な使用など、ファーディ・グローフェによるオーケストレーションが成功の大きな一因でした。“無調音楽”や“新古典派”、“民族主義音楽”など、19世紀のロマン派を否定して新しい芸術音楽を模索していたクラシック音楽の楽壇は、シンフォニック・ジャズとしてこの楽曲を受け入れ、西洋芸術音楽史の歴史に残ることとなりました。

クラシック音楽史だけを追っていると、ガーシュウィンは他のクラシック作曲家と同じ並びで登場し「クラシックに、ジャズの要素を取り込んだ」という方向の記述でしか表現されません。今でも多くのクラシック愛好家は一般的にガーシュウィンをクラシック作曲家としてとらえているでしょう。

しかし、実際のところはガーシュウィンは先にティンパンアレーの作家であり、ジャズの発達段階においてこのような背景・経緯があったということは、俯瞰でポピュラーとクラシックの両・音楽史を追っていく上では非常に重要な事実でしょう。実際ガーシュウィンは、他のティンパンアレー作曲家と同じく、現在も多くのジャズミュージシャンが演奏しているポピュラーのスタンダード曲として残っている曲を多数作っています。ガーシュウィンは、クラシック音楽史とポピュラー音楽史の両方に(余談的ではなく)「本編」としてしっかりとその名前が残る、唯一の例でしょう。

とはいえ、ガーシュウィンはこのあと、よりクラシックのスタイルを意識するようになり、オペラ作品なども手掛けるようになります。ただ、この段階のオペラ~オペレッタ~ミュージカルははっきりと境界線は無い状態であり、ちょうどその狭間にガーシュウィンは立っていたと言えるでしょう。あまりにジャンルが分化してしまった21世紀現在の段階でジャズとクラシックを融合させるのとはまったく意味合いが違う、この時代だけの稀有な例です。

ガーシュウィンは名声を得てからも長年「自分はクラシック音楽を本質的に勉強していない」というコンプレックスを抱えており、アメリカに来るヨーロッパのクラシック作曲家たちに、かたっぱしから弟子入りを志願する、ということをしていたようです。特にご執心だったのが、当時フランスを代表するクラシック作曲家となっていたラヴェルであり、弟子入りを直訴した際、ラヴェルは「あなたは既に一流のガーシュウィンなのだから、二流のラヴェルになる必要はない」と言って断った、という逸話が残されています。

ともあれ、「ラプソディー・イン・ブルー」の大成功によって、アメリカの白人たちに「ジャズ」がはじめて好意的に認知されることになったのでした。シンフォニック・ジャズは、本物のジャズとは異なるものでしたが、白人たちにとっては新鮮な刺激となり、「これこそが本物のジャズだ」といった音楽評論家もあらわれるほどだったといいます。それ以降、ジャズは本物であろうとなかろうと部分的であっても、黒人のリズム感や楽器の奏法などが新しい魅力の音楽として急速に市民権を得ることとなります。ちょうど1920年から急発達したラジオによってもジャズ、ブルース、ミュージカル音楽は拡散し、新しい音楽文化の繁栄を後押ししました。

ガーシュウィンをも巻き込んだジャズの洗練化と拡散の功績によって、ポール・ホワイトマンはメディアに「キング・オブ・ジャズ」と呼ばれました。しかし、その割には現在、ジャズ史にフォーカスして追っていった場合、ホワイトマンは影が薄いのも事実です。シカゴ・ジャズやカンザスシティ・ジャズといった黒人たちの「ホンモノ」のジャズに比べて、クラシック側からのアプローチをしていたからでしょうか。《のちのメディアはホワイトマンを「キング・オブ・ジャズ」と呼んだことは誤りであったと自嘲的に語ることになった》などという記述もあります。

ともかく、第一次大戦終結後の空前の好景気によって若者たちが新しい文化を謳歌し、最先端の流行音楽としてジャズダンス・ホールが盛んになり、享楽的な都市文化が発達、大量消費時代・マスメディアの時代の幕開けでもあったこの「ローリング・トゥエンティーズ(狂騒の20年代)」の文化・世相を指して「ジャズ・エイジ」と呼ぶまでになったのでした。

このような背景によって、先述した世界初の長編トーキー映画「ジャズ・シンガー(1927)」の大成功の要因となったとも理解できるでしょう。この映画の音楽もまた、ティン・パン・アレーのアーヴィング・バーリンが担当していました。

ちなみに、1920年代のニューヨークは、ティン・パン・アレー、ラグタイム、ブルース、ジャズだけでなくクラシック音楽の拠点としても頭角を現しており、シェーンベルクの無調音楽や、ストラヴィンスキー、スクリャービン、サティなどの楽曲の演奏が行われるコンサートも頻繁に開催されているなど、まさに混沌とした「狂騒の20年代」だったのでした。

30年代 ― スウィングジャズ全盛期

フレッチャー・ヘンダーソンやポール・ホワイトマンによって、精密なアレンジが施されたアンサンブルの要素が強調されつつあったジャズ。電気録音誕生によるレコードの普及や、ラジオの普及、劇場などでの吹き込みなどの需要に応えて、いつ演奏しても同じ時間で演奏できるように、次第にきちんと編曲されたジャズが必要になっていたという背景もありました。

1922年にニューヨーク・ハーレム地区にできた高級クラブ「コットン・クラブ」。そこで演奏される黒人のジャズを聴くために、白人たちが連夜集うようになっていました。経営者は例にもれずギャングでした。1927年、デューク・エリントン(1899~1974)のバンドがここの専属バンドとなります。コットン・クラブでの活躍を足掛かりに、エリントンは人気を獲得していきました。

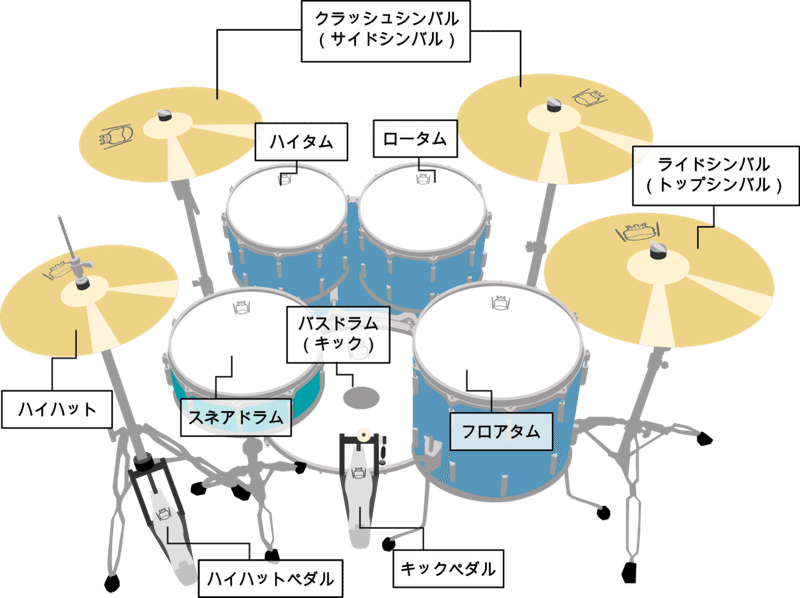

1920年代後半、ジャズドラマーのベイビー・ドッズがハイハットシンバルを考案します。はじめは足元にあったものがだんだんと手で叩く位置に上がり、さらにタムやシンバルなど、セッティングされる打楽器の種類が増え、現在のドラムセットに近い形が完成しました。これによって、ジャズやポピュラー音楽はリズム面の基盤が強化され、もう一段階のサウンドの変革が起きようとしていました。

(画像引用: http://saburoclinic.com/drums_name/)

1929年10月24日木曜日。俗に言う「暗黒の木曜日」、ニューヨークの株式市場の株価が突如大暴落し、大恐慌時代に突入します。ミュージシャンの賃金が大きく低下したことにより、ニューヨークをはじめとする大都市では大所帯のビッグバンドが編成される動きが活発になりました。1933年の禁酒法の撤廃に伴い、多くのジャズミュージシャンが移動し、ニューヨークがジャズのホームグラウンドになりつつありました。当時ニューヨークは、ニューディール政策の成功を受け空前の活況を呈し始めており、大規模なダンスホールやボールルームが続々と復活し、ビッグバンドへの大きな需要を喚起しました。ライブを観に来た客も、レコードと同じ演奏を期待するようになったため、より緻密なアレンジが要求される傾向が高まっていました。

30年代に入り、ジャズはスウィングジャズという段階に入ります。大編成のビッグバンドによる綿密な合奏で、楽曲中のソロ演奏のフィーチャーも特徴とし、ショー的要素とダンスミュージック的要素が強調されました。

デューク・エリントンのバンドは有能なミュージシャンを多数抱え、世界的に成功をおさめました。また、現在のスタンダード・ナンバーとして知られている曲を多数残しています。

カンザスシティでスターとなっていた、カウント・ベイシー(1904~1984)も自身の楽団を結成しニューヨークにやってきて人気を集めました。ベイシー楽団の楽曲は現在でもビッグバンドのレパートリーとして非常に人気が高いです。

そして、スウィングの要素を全面に押し出して成功したのがベニー・グッドマン(1909~1986)の楽団です。代表曲「シング・シング・シング」は非常に有名です。彼らの成功により、スウィング人気が決定的なものとなりました。

ベニー・グッドマンとともに「スウィングの王様」と称されたのはグレン・ミラー(1904~1944)です。お馴染みのヒット曲を多数残しました。

ジャズは大恐慌の暗黒の日々の中で、人々を鼓舞し、士気を高めるよすがとなっていきました。1940年頃には全米のチャートのトップのほとんどをビッグバンドジャズが占めるようにまでなっていました。

ポップ・シンガー/ジャズ・シンガーの登場

この時代、ビッグバンドに専属の女性歌手が続々と登場し、華を添えて脚光を浴びるようになりました。また、ティン・パン・アレーも引き続きブロードウェイ・ミュージカルやハリウッド映画に向けて音楽を量産し、その中からポップソングが多数ヒットしていきました。

当時の流行歌では、オペラをルーツとする、コンサートホールで聴衆に聞こえる大きな声が出る発声法が中心でした。しかし、1925年に登場した電気録音(マイクの使用)によって、歌唱法に変化が出始めます。電気録音の制約 ――マイクやスピーカーの制約―― を逆に活かし、肉声による大声の歌唱とは全く異なる、マイクに向けてささやくように歌う歌唱法が誕生したのです。この歌唱法をクルーナー唱法と呼びます。ここまでは受容のされかたや社会階層、文化的な面などで“クラシック”と“ポピュラー”の相違が生まれてきていましたが、ここにきてメディアの発達による「歌唱法」の変化が起き、歌声の観点から「ポップス」と「クラシック」の間に決定的な違いが生まれ始めたのでした。ラジオ放送の普及がクルーナーの人気に大きく関係しており、男性歌手のささやき声が、女性リスナーにとってセクシーに感じられ、アイドル的に歌声が人気となったのでした。そのため、クルーナー唱法の代表とされるアーティストは男性中心です。一方、力強い女性シンガーもさらに活躍の場を広げていきました。

この時代に登場した主な人気シンガー

ビング・クロスビー

ビリー・ホリデイ

エラ・フィッツジェラルド

フランク・シナトラ

サラ・ヴォーン

ナット・キング・コール

分断され誕生した「原始的ブルース」と「ヒルビリー」

さて、このように「ジャズ」が独立したジャンルとして大きな発展を遂げた一方で、「ブルース」の受容にも変化が起きていました。

先述した「クレイジーブルース(1920)」のヒットをきっかけに、黒人購買層の存在に気付いたレコード会社は、「レイス(人種)レコード」を立ち上げました。もともと通常のポピュラー音楽と同様の並びだった「ブルース」は、1923年以降、レイス・レコードの部門が立ち上がってから「ブルース」、「ジャズ」、「ラグタイム」などと細かく分類され、白人市場に届かなくなってしまいました。レコード会社のマーケティング戦略により、曖昧だったジャンルの境界が「人種的なもの」として明確に可視化されてしまったのです。また、マイクによる電気録音が可能となり、ギター弾き語りのレコーディングが容易になったことも影響し、それまでの「バンドを携えた華やかな流行音楽」から一転、「ぼろ着を身にまとい、悲しみの表情を浮かべた黒人が一人ギターを引っ掻いて・・・」といったイメージの原始的な"フォーク・ブルース"が音源として登場することになります。

1926年のブラインド・レモン・ジェファーソンのレコードがそういったブルースの最初の音源として認識されています。

その後、チャーリー・パットン、サン・ハウス、ミシシッピ・ジョン・ハート、スキップ・ジェイムズなど、多くのレコードが発売され、1930年代以降になると、ブルースファンに最も評価の高いロバート・ジョンソンが活躍しました。

そして、ブルース史としてこういった原始的なサウンドのほうが先に存在した《ホンモノ》であり、ティン・パン・アレー的な「ヴォードヴィル・ブルース」はカントリーブルースが商業化されてしまった結果だ、という、反対の時系列の物語が作られていくことになるのです。この方向は研究家による押し付けではなく、黒人ミュージシャン自らもリスナーのイメージに応えるために内面化させていったのではないかとみられています。

このようにしてまとまっていった「黒人的フォーク」に対し、対比的に「白人」という統合を起こしたのが「カントリーミュージック/ヒルビリー」です。社会の産業化が進むにつれ、アメリカ南部の農村地域では、牧歌的な過去を理想化して賛美する「反近代主義」の風潮が形作られていっていました。1920年代以降「レイス・レコード」としてラベリングされた黒人音楽に対し、南部白人は取り残されてしまいます。アメリカ南部のマウンテン・ミュージックには本来黒人のブルース要素なども関わっていたり、移民としても種々のルーツが混在していたにもかかわらず、それらは隠され、フォークの「黒人性」に対する否定を媒介にしてカントリーの「白人性」が強調されていきました。1925年、ヴァージニア出身のバンドを「ヒルビリーズ」と名付けられてレコーディングがなされ、このジャンルの初録音とされました。レコード会社のマーケット戦略によって「バンジョー」「マンドリン」「フィドル」といった要素が「ノスタルジー、自然回帰」のイメージが結びついて商品化していったのです。

このジャンルははじめ「ヒルビリー」などと呼ばれ、後に「カントリー」と言い直されることになります。ヒルビリーの初期の録音としてカントリー史に多大な影響を与えたカーターファミリーやジミー・ロジャーズの録音も、この時期に始まりました。

アメリカは国際政治の中心となり、「ヨーロッパの辺境」という位置づけから一転、「世界のリーダー」として存在感を高めましたが、その前提として「文化的なアイデンティティ」が必要になってきていました。ヨーロッパとは違う、だがヨーロッパに匹敵する歴史的なルーツが探される中で、1929年の世界恐慌後のルーズヴェルト政権はニューディール政策を施行し、それが文化的にも影響します。地方のブルースやワークソング、エスニック文化などの採集が命じられたのです。同時に南部農村の調査も進められ、フォークソングのアーカイブ化が進められました。こうして顕在化したルーツミュージックが、「ブルース」と「ヒルビリー(カントリー)」としてアーカイブ化され、「正統」な文化として、再評価されるようになったのでした。

ブラック・ゴスペルの誕生

1930年代、ハモンド・オルガンが登場します。これまでオルガンといえば、クラシックで使われるような大きなパイプオルガンが中心でしたが、ハモンドオルガンはパイプオルガンが設置できないような貧しい黒人教会に用いられるようになります。当時、人種差別の観点から黒人と白人の教会は完全に分かれてしまっていたため、その音楽性は白人讃美歌とは異なったものとして発展していくことになります。楽器の乏しかった黒人教会では、スピリチュアルズをルーツとしたアカペラ・コーラスが発展し、ピアノやハモンドオルガンの伴奏とも結びつくようになりました。ジャズやブルースの要素も取り入れられて更新された、黒人による教会音楽がブラック・ゴスペルと呼ばれるようになります。ワシントン・フィリップス、トーマス・ドーシーらが黎明期の重要アーティストです。

ラテン音楽

ブラジルで1910年代ごろに誕生したサンバは、リオのカーニバルで演奏されるようになって定着し、パレードのヒット曲のほとんどがサンバになっていきました。特に「電話で」という曲が評判になり広まったとも言われています。サンバは1930年代に全盛期を迎え、普及していきました。

一方、キューバ音楽として定着・発展したソン/ダンソンですが、1920~30年代にその変形スタイルの社交ダンスが「ルンバ」というジャンル名でアメリカに入ってきます。(Songに混同されないよう、マーケティング上の理由により「ソン」ではなく「ルンバ」となったようです。)特に「南京豆売り」という曲が欧米で一大ヒットとなりました。

トリニダード・トバゴではカリプソというジャンルが誕生しました。スチールドラムという楽器も発達し、ジャンルを特徴づけました。

ドイツ・ナチス政権下での音楽の扱い

19世紀後半のドイツロマン派後期を代表する作曲家・ワーグナーは、文学界や政治など、音楽以外の分野でも多大な影響を遺した理論家・革命家でした。 執筆活動も積極的に行い、論文「音楽におけるユダヤ性」では、敵意に満ちた反ユダヤ主義の態度を表明していました。もっともそれは、ユダヤ人であったメンデルスゾーンの音楽を批判するために持ち出されたものだったとも言われていますが、1883年のワーグナーの没後、楽劇や思想は、後に残された家族が引き継いでいきました。

ワーグナーの2人目の妻でありリストの娘であるコジマは、ワーグナー亡き後も思想を引き継ぎ、ワーグナーが楽劇の中で理想とした世界を創り上げることのできる人物を求め続けていました。そんな中、コジマの娘エーファが婚約者チェンバレンを連れてきます。ワーグナー家に入ったチェンバレンは、難解なワーグナーの哲学と世界観を大衆が理解できるように懸命に翻訳し、熱心に普及活動を行っていきました。コジマもチェンバレンにワーグナーの後継者としての期待をかけましたが、チェンバレンは重い病気にかかってしまいます。そんな時に、ワーグナー家を訪れたのが、熱心なワーグナーの信奉者だったアドルフ・ヒトラーだったのでした。死の淵にあったチェンバレンは、訪れたヒトラーに救世主の影を見ます。「資本主義的な世の中を改革し社会をユダヤ性から開放していくことができるのは、このヒトラーしかいない」と確信し、ヒトラーに「救世主」としての役割をあたえました。ここから、ドイツ民族の統一と文化の繁栄を目指すヒトラーの戦いは、更なる使命感を帯びていくこととなります。その後もワーグナー家とヒトラーの交流は続き、ヒトラーがミュンヘン一揆後の獄中で執筆した『我が闘争』の紙とペンの準備なども、ワーグナー家がサポートしたものだったそうです。

1933年、ドイツでナチス政権が誕生します。ヒトラーは、演説の際にワーグナーの「ニュルンベルクのマイスタージンガー」を使用するなど、ドイツ国民の戦意高揚のためのプロパガンダに音楽を使用し、ワーグナーの反ユダヤ理論も利用されました。

ワーグナー自らの作品上映のために建てられたバイロイト祝祭劇場も、ヒトラーを含むワグネリアンにとっては憧れの場所であり続け、ヒトラーは次第に積極的にバイロイトの祝祭劇に関わっていくようになります。1933年にはすでにバイロイトの祝祭劇は「ヒトラー劇」と言って良いほどの様相を呈していたようです。売れなかったチケットは買い占め、劇場を「招待客」で満たしたといいます。1935年からは劇中の祭りの場面を「旗が立ち並ぶ党大会のように演出すること」まで指示し、それによって見ている観客に舞台上で起こっていることと現実との錯綜が起こっていきました。

党大会自体もさながらワーグナーの楽劇のような演出を常に伴っており、ヒトラーの登場の際の音楽、行進、話し方、全てがワーグナーの舞台の上での出来事のように錯覚させたのでした。ヒトラーは自身の演説にも、『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の要素を取り入れています。ワーグナーの「ライトモチーフ」の手法を幾度も演説の中に織り込むことで聴衆をとりこにしたのでした。このような演出によって、民衆の熱狂を引き起こし、「舞台上で奇跡が起こるように、ヒトラーによる奇跡は起こりうる」と期待が高まっていったのでした。

ナチスでは、「ユダヤ人」や「非アーリア人」など「外国」の「堕落した」影響を排除・制限することで、国内に伝統的な「ドイツ」「北欧」の価値観を呼び戻そうとしていました。1933年9月から「帝国文化院」が組織され、ドイツ文化のあらゆる面の監視および統制を開始し、その下の7つの部局のうちの一つに「帝国音楽院」も設けられました。

前衛表現はドイツ精神の士気をくじかせる「退廃芸術」であるとして制限され、シェーンベルク、ベルク、ヴェーベルン、ヒンデミットなどの現代音楽も「ドイツ音楽を否定するものだ」として禁止されました。“腐敗した文化”を民衆に示すための「退廃芸術展」「退廃音楽展」が開かれ、良くないものの例として晒し上げられたのでした。

さらに、メンデルスゾーン、マーラー、シェーンベルクらは「ユダヤ人の音楽」として排除の対象になりました。ジャズやスウィングも「黒人音楽」だからとして禁止されました。「ユダヤ人と黒人が我らのオペラを汚す」というふうに敵視されていたのです。反対に、ワーグナーを筆頭として、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス、ブルックナーなどの「ドイツ人音楽」は評価され、奨励されていきました。

帝国音楽院は一方で音楽家に対する統制機関であり、一方で音楽家たちの労働条件を改善するスポンサーでもありました。当初ナチスは、帝国音楽院の総裁にリヒャルト・シュトラウスを任命していました。しかし、ユダヤ人台本のオペラを上演したことで辞任させられています。

このような状況下にあり、ユダヤ人を中心として多くの音楽家がドイツからアメリカへと亡命していったのでした。

ハリウッド映画音楽での「アンダースコア」誕生

実はハリウッド映画産業やティン・パン・アレーの音楽産業はもともとからユダヤ人が中心となっていた業界だったのですが、ナチの台頭を受けてアメリカに渡ったユダヤ人作曲家たちによって、さらにここからハリウッド映画の音楽が発展し、その基礎がつくりあげられることになります。亡命作曲家のほとんどは、ウィーンでマーラーに師事していたか、その影響を受けていました。こうしてロマン派の手法は分野を変えて生き永らえ、継承されることになりました。

トーキー映画初期において、映画(セリフ)と音楽を簡単に結びつける方法としてはミュージカル的な手法が採用されていました。「ジャズ・シンガー」のあとしばらくはミュージカル映画が急増していました。そのような手法ではなく、正統な「BGM」としての映画音楽の芸術が確立するきっかけは、マックス・スタイナー(1888~1971)からでした。

マックス・スタイナーは、主人公や登場人物にひとつのテーマ(旋律)を与え、それを活用して展開する、というワーグナー流の「ライトモチーフ」の構想を思いついて作曲しました。プロデューサーはそれを評価し、セリフをしゃべっている最中でもその下に音楽を流すという手法を採用したのでした。そして、それまではセリフ、効果音、音楽はすべて同時録音だったのですが、別々に録音して1つにまとめればよいのだ、ということが発見され、1933年「キング・コング」で実現に至りました。この発想は「アンダースコア」と呼ばれました。underscore = 傍線(アンダーライン)を引く、という意味だが、そこにscore(譜面)を引っかけた用語です。ワーグナー流の重厚なサウンドや、ドビュッシーのような浮遊感あるオーケストレーションが融合され、後期ロマン主義と印象主義の混合だとされました。状況説明的な音楽ではなく、登場人物や出来事それ自体に音楽テーマを与えるというパワーと、本格的なシンフォニックスコアのインパクトは絶大で、この方向性がハリウッドに長く君臨することとなりました。マックス・スタイナーは、ワーグナーからマーラーに至るドイツの伝統を独自に発展させ、映画音楽をドラマチックなシンフォニックスコアにした第一人者でした。

もう一人の功労者は、アルフレッド・ニューマン(1901~1970)です。マックス・スタイナーと共通する音楽スタイルで、さらに映像を意識した「ミッキーマウシング」や、流麗なアンサンブルが特徴です。

アルフレッド・ニューマンは、あの有名な「20世紀フォックスのスタジオ・ロゴのためのファンファーレ」を作曲したことでも知られています。

逆に、ミッキーマウシングを拒否し、映画の脚本を「オペラのリブレット(台本)」と見なして純芸術のオペラをつくるように作曲したのがコルンゴルト(1897~1957)です。マーラー、リヒャルト・シュトラウスから直接学んだ後期ロマン派的作風を、そのまま映画音楽に持ち込み、ハリウッド音楽に大きな影響を与えました。コルンゴルトは映画音楽ではない純粋な芸術音楽の作曲も志向していたのですが、ご存じの通り当時の芸術音楽界は無調の前衛芸術の全盛期であり、ロマン派的作風は酷評の的だったうえ、映画音楽というもの自体が下等な芸術だとみなされていたため、コルンゴルトは「映画に魂を売った下等な作曲家」というレッテルを張られて、ウィーンの楽壇からは事実上抹殺されてしまいました。こういった背景があったため、映画音楽文化はクラシックのロマン派を受け継いでいるにもかかわらず、クラシック音楽史に一切の記載が無いのです。

一方、ディズニーアニメのその後はというと、1929年からは短編アニメーションシリーズ「シリー・シンフォニー」が始まり、多数のクラシック曲の引用も行われました。ディズニーの初代音楽監督カール・ストーリングは、音楽を出発点にしたシリーズを作りたかったようです。スタジオ・オーケストラによる豪華な管弦楽がディズニー映画を彩りました。

1937年には史上初のフルカラー長編アニメ「白雪姫」が大成功します。その後も「ピノキオ(1940)」「ファンタジア(1940)」などと続いていきました。

ディズニーアニメ音楽の特徴として、主題歌一曲だけが用意されているのではなく、場面場面に合わせて配慮された中で複数のヒットソングがたくさん用意されている贅沢さがあり、アニメーションという形を借りたミュージカル映画だと言えます。

当時の音楽状況を反映した興味深い作品として、「音楽の国(1935)」があります。「不協和音の海」に隔てられた「シンフォニーの国」と「ジャズの島」の2つの国の物語です。現実世界の音楽評論家や文化人の間でも論争となっていた「クラシック」と「ジャズ」。ロミオとジュリエット風に例えられたストーリーによって、争いの末、最終的に「ハーモニーの橋」が架けられ、2つの国に平和がもたらされる結末となり、互いに尊重し合うことが提唱されています。

アドルノの音楽社会学とは何だったのか

これまで、クラシックを対象とした学問(「音楽学」「音楽美学」)がドイツのエリート主義的美学を前提として聖域化し、ポピュラー音楽を無視してきたという点はたびたび指摘してきましたが、そうではない場所でポピュラー音楽を対象にした研究も発達してきました。現在そのようなポピュラー音楽研究を学ぶ際に必ず参照されるのが、テオドール・アドルノ(1903~1969年)の「音楽社会学」による「ポピュラー音楽批判」です。ジャズ、ロック、アイドル、ポップスなどあらゆるポピュラー音楽を評論する際に、このアドルノの「ポピュラー音楽批判」は引用されています。

その主張は「ポピュラー音楽は産業社会において規格化されてしまったものである」というものです。なるほど、商業主義嫌いのロックなどの音楽ファンが好みそうな言説ではあります。ポピュラー音楽をそもそも無視してきたクラシックの「音楽学」とは違って、「音楽社会学」はポピュラー音楽に目を向けた画期的なものだったのだろう、という印象まで持ちます。

しかし、この主張が含まれるアドルノの著作全体を読んでみると、アドルノはポピュラー音楽に本当に理解があったのか、甚だ疑問が湧いてきます。アドルノはユダヤ系ドイツ人です。ドイツ人らしく難解な文章で大仰に哲学を語っていますが、噛み砕くと「ポピュラー音楽批判」は、僕には根拠のない偏見まみれの「ポピュラー音楽dis」としか読めません。屁理屈で理論武装した悪質な誹謗中傷だとすら感じます。これは何なのでしょうか。

その謎は、アドルノの経歴を見ればすぐにわかります。アドルノは、無調音楽を開始して12音技法を推し進めた、シェーンベルクらを筆頭とする「新ウィーン楽派」の作曲家、アルバン・ベルクの弟子だったのです。アドルノはシェーンベルクやベルク、ウェーベルンら「新ウィーン楽派」を称賛する一方、新古典主義や後期ロマン主義のスタイルをとり続ける作曲家には攻撃的でした 。つまりアドルノは、なんてことない、ドイツ音楽の進歩史観を根底に持った、典型的なエリート的クラシック音楽論者だったのです。

アドルノはもっぱらポピュラー音楽批判の文脈で取り上げられることが多いですが、アドルノの著作『音楽社会学序説』『不協和音』に収められている論考は、クラシックを主題として言及しているもののほうが実は多いのです。そして、演奏会やラジオなどでロマン派的な前時代のクラシックを享受する大衆なども、すべて徹底的に批判されています。アドルノの論考においては、頻繁に「ロマン派の残りかす」といった表現や「印象派の域を脱しない」という表現の批判が登場することからも、アドルノの音楽的立場が見て取れます。

“古い”クラシック人間であったため、“新しい”ポピュラー音楽が理解できなかった、と捉えてはいけません。何度も書いている通り、この手のクラシック学者は常に「新しい音楽」を探求しているからです。「バッハ → ベートーヴェン → ワーグナー → シェーンベルク」というドイツが推し進めた音楽理論の一直線的な進歩を強調しながら、「ロマン派の残滓」も「ジャズ」などのポピュラー音楽も、すべてを批判し、こき下ろした。そう理解すると難解で偏屈な文章もすべて腑に落ちます。

そうなってくると今度は、「規格化」という言葉だけに目を向けて、こんにちに至るまでのポピュラー音楽分析に引用されまくっているということが、疑問でしかありません。アドルノのシェーンベルク的な立場を理解せずに、都合よく受容されているとしか思えません。

「社会学」全体でアドルノの立場を確認してみると、アドルノは「フランクフルト学派」というファシズム批判を中心に栄えたグループにいました。代表的な学者としては他にホルクハイマーが居ます。

ユダヤ人だったアドルノは、1938年にドイツからアメリカへ亡命します。その後、第二次世界大戦中に書き進められたホルクハイマーとアドルノの共著『啓蒙の弁証法』において、

【ファシズムという「新しい野蛮」は、西洋近代を支えてきた「理性」や「啓蒙」という脱呪術化の運動によって、たどり着いてしまったものだ】

と考察しています。この批判理論の矛先をアメリカの資本主義と大衆文化にも向けて、「文化産業」と呼んで批判し、その代表例としてポピュラー音楽が挙げられているのです。

この「ファシズム批判」を前提として、アドルノのポピュラー音楽批判に当てはめて解釈すると、非常にわかりやすいです。

①太古からはじまり、中世を経て、ルネサンス、バロック、古典派、ロマン派、近代印象派と発展してきた音楽理論・和声などの語法は、今では前時代の古いものであるため、「野蛮」である。

②現代音楽における無調や十二音技法などは、そこから脱したもっとも革新的なものであるため、「啓蒙」である。

③啓蒙の末に登場したポピュラー音楽は、前時代の語法のままであり、構成も単調であるため、「新しい野蛮」である。つまりファシズムのようなものである。軽音楽的なポップスはもちろんのこと、それらよりいくぶんか自由がありそうな「ジャズ」も、いくら自由や芸術性を訴えようとも、現代音楽の「自由」には程遠く、「野蛮」な「軽音楽」と同じである。

こう読むと、アドルノの頑ななポピュラー音楽批判の態度が理解できます。この考え方は、第二次世界大戦後のクラシック音楽界の「無調音楽しか認めない主義」につながるものとして考えても、とても分かりやすいと思います。

ナチスが十二音音楽を弾圧したおかげで、逆に「だからこそ十二音技法は大事に守らなければならない」という倫理的問題としてとらえられ、十二音技法を使わない人は悪だとみなされてしまいました。第二次世界大戦の反省と教訓はご存じのとおりであり、その文脈で「ヒトラーの嫌った音楽こそが重要だ」となってしまったがために、キーのある調性音楽を書くことはとんでもない悪行だという風潮になってしまったのです。

ドイツ芸術音楽をめぐる学問とアメリカ

これまで多くの作曲家や音楽学者が、ドイツの音楽を「普遍的」で「国際的」な芸術として理解していました。ドイツ人にとって音楽は、ドイツの歴史を考える上で他の諸芸術と比べ物にならないほど重要な意味を担ってきました。ドイツの「国民性」「ドイツ的なもの」を最も代表する「国民的芸術」として近代のドイツ人から尊重され、その表象が諸外国にも浸透して受け入れられてきたのです。

シェーンベルクは十二音技法について「今日私は、この先百年にわたってドイツ音楽に優位を約束するであろうものを見つけた。」と言いました。

ベルクも自らの理想を「ドイツ的でそれゆえに―――他のどれよりも―――普遍妥当的な音楽。」と表現しています。

音楽学者のハンス・ヨアヒム・モーザーは「ドイツ的なもの」を「中立的出発点」と呼び、「音楽におけるロシア的なもの、スカンディナビア的なもの、スコットランド的なもの、ハンガリー的なものなどは、そこ(=ドイツ的なもの)から逸脱することではじめて多様性をもつ」と説明していました。

クラシック音楽の教科書では「バッハ・ベートーベン・ブラームス」という「3大B」に親しむことを要求しますが、彼らは全員ドイツ人です。クラシック・コンサートはそのレパートリーを通じて、偉大なドイツの巨匠たちの名を不朽のものとして保護し続けており、音楽史は本質的に「ドイツの自己実現への進歩の過程」として教えられています。

「ドイツ的」と「普遍的」という2つの概念は、矛盾しなかったどころか、親和性・互換性が高いものして積極的に関連付けられていました。「ゲルマン的なもの」は「普遍的人間性」を基板としており、イタリアやフランスなどの前段階的な「ラテン的」諸国民の限界をはるかに超えた高みにまで到達することができる、というのが長年共有されてきた信念でした。

戦中~戦後のアメリカでは「ナショナリズム」というワード自体が、文化的にも政治的にも非常にネガティブな意味をもつようになりました。そんな中で、ドイツからアメリカに亡命した音楽学者アーペルは、「ナショナルな運動はドイツ音楽の優位に対する反動として理解されなければならない」と主張しました。

ナショナリズムとは「周辺諸国」でおこった運動で、ベートーヴェンやワーグナー、ブラームスのような人たちと競争するために、民族的音階や舞踊を武器に始められた「絶望的な運動」だった、とまでいうのです。またそう考えることで、「ドイツではナショナリスティックな運動は存在しなかった」という説明が可能なってしまいました。

その結果、音楽における「ナショナリズム」の研究は、東欧や北欧などの「周辺国」= 国民楽派、や、アジア・アフリカなどの非ヨーロッパ世界の音楽を対象になされるものだ、という考え方が支配的になり、ドイツの古典音楽を「ナショナリズム」の観点で理解することは、歴史的事実に反するばかりでなく、音楽の普遍性に対する冒涜でもある、と考えられるようになっていきました。

哲学的な領域においてさえ、人間における「普遍性」とはドイツ人だけに備わっている特権的なものであると考えられ、音楽はその理念を最も矛盾なく表現できる、理想的なジャンルでした。ベートーヴェンの「交響曲第9番」が「最もドイツ的」な芸術と考えられながら、同時に矛盾なく「普遍人間的」な芸術と見なされてきたことが、良い一例です。

第一次大戦後、〈音楽は国境を超える〉というロマン主義的音楽美学に由来する思想が、諸国民の協調関係の回復への期待を背負っていました。しかし、その"国際的で普遍的な音楽"が「ドイツの古典音楽」という特定のモデルを持っていたことに注意しなければなりません。しかし、こうした観念は、1930年代のナチスの台頭で多くのユダヤ人音楽家や音楽学者がアメリカに亡命したことにより、実際に「国際的なもの」となってしまいました。

ナチスは、"19世紀のドイツ的な芸術が「国際的なユダヤ人の悪しき宣伝」によって堕落させられた"として、無調音楽~オペレッタ~ジャズをすべて「退廃音楽」として晒し、音楽の古典国としてのドイツの国民的アイデンティティを強固にしました。

これにより国外での生活を余儀なくされた亡命ドイツ人達も、相異なる政治的信条を持ちながら、その違いをはるかに超越した次元で、同じ「音楽の国ドイツ」という表象を共有して自説を展開していたのでした。

ドイツ = オーストリアからの亡命者によって、ドイツの音楽学がそのままアメリカへ「移植」された結果、戦後のアメリカの音楽学はドイツの古典音楽を「正典」として神聖視し、その「中立性」や「普遍性」を信じて疑わないという傾向をいっそう強めることになってしまいます。さらに、単にアメリカ国内だけにとどまらず、アメリカの音楽学者によって主導されるグローバルな音楽学の動向全体に関わる問題になっていきます。

こういった流れによって、こんにちのジャンルの分断や、音楽史の物語の断絶につながったといえるのではないでしょうか。そして、それを克服するためには、音楽理論的な進歩史観にとらわれず、この記事シリーズで試みているとおり、同時系列でクラシックとポピュラーの両音楽史を書いていく、ということでしか実現できないと思っています。

西洋芸術音楽史はあと少しで終わりに近づいてしまいましたが、ポピュラー音楽史はまだまだここからが本番となります。そのジャンルの多様性を共有して尊重していくことができれば、音楽文化全体がより良いものになるのではないかと信じています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

![音楽史note[JUN]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/138783555/profile_c84af2a23c59f9583876f3c8dba39814.png?width=60)