- 運営しているクリエイター

#AugLab

「あわてないあわてない。一休み一休み。」と言える一休さんのネガティブケイパビリティ。

今回は、「決めない」というのも1つの能力だよなぁと思った話です。

きっかけは、

と会社の偉いさんとの会話の中でポロッと出た言葉。

「確かにそうだなぁ」と思ったわけです。

例えば、アンケートでサービスやプロダクトの感想をヒヤリングして、「安心感を感じましたか?」と5点満点のアンケートを取ったとしても、それぞれの5点はどれ1つ同じ安心感はない。もし言葉で定義しようとしても、同じである。家族と一緒

ユーザが消費者から生産者になるとき持続的なWell-beingが生まれる

今月のDIGITAL Xでのコラムは、『偏愛』が感性価値の高いプロダクト/サービスを生むということで、書かせて頂きました。

今週のNoteはこのコラムの補足的な記事を書いてみたいと思います。コラムの中では、偏愛からプロダクト/サービスの開発のプロセスとして、

(1)偏愛マップの作成

(2)偏愛マップの共有・対話

(3)偏愛情報の拡張

というのを紹介しました。この中で、一番難しいのは、(3)の

「ロバストなウェルビーイング」というキーワードが巡り巡って。

おおよそ1年前に「2030年 テクノロジーと生きるわたしたちのWell-being」というテーマのパネルディスカッションを企画しました。

『WIRED』日本版編集長の松島 倫明さんのモデレートのもとで、Enhance代表の水口 哲也さん、大阪大学 社会技術共創研究センター 赤坂 亮太さんとのトークという貴重なお時間を頂くことができました。

トークの内容自体の詳細は是非↑のyoutubeを見て頂

『両利きの経営』と『ロボット産業』の意外と身近な関係。

ここ数年、『両利きの経営』が重要という話をよく聞くようになりました。両利きが大事なのは、経営だけではないと思うんですよね。今日は研究者、開発者にとっても、両利きって大事だし、それぞれの視点で両利きになれるよね、っていう話を書いてみたいと思います。

両利きの経営両利きの経営が日本で注目されるようになったのは、早稲田の入山章栄先生が『世界の経営学者はいま何を考えているのか』の中で、紹介したのがきっか

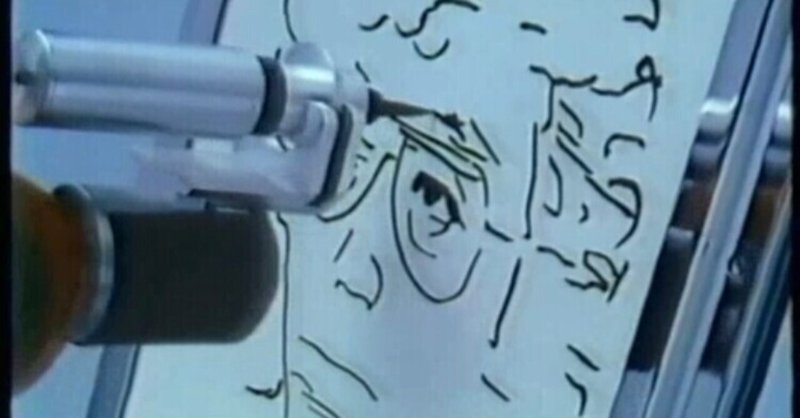

ロボット3原則のアシモフが予測した50年後の万博はかなりの精度!?

アイザック・アシモフ。

著書”I, Robot ”(われはロボット)の中で、有名な「ロボット3原則」を示した人です。

第一条

ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。

第二条

ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条

ロボットは、前掲

ロボット開発者が京都市美術館で現代アートに出会い、『で??』と思った話。

「考えるな、感じろ!!」

そんなことを昔、言われた気もする。もしかすると、アートというのはそういうものかもしれない。

でも、そんなこと言われたって考えちゃうんですよね。

『アートとは何なのか??』

初めての美術館展示きっかけは京都市美術館。リーダーを務めるAug Labでコネルさんと作った『ゆらぎかべTOU』を展示させて頂ける機会を貰えた。

12/6まで展示中なので、もし宜しければ是非!