記事一覧

キリスト教の空に? / 「ショーシャンクの空に」

映画が好きだという人と話していると、かなり高い割合で会話に登場する作品が「ショーシャンクの空に」だ。僕は大学生の頃、周囲の映画ファンがしきりに本作を勧めるものだから、反発するようにしばらく観なかったほどだ。無実の罪で投獄された男が刑務所で耐えて、やっと解放される、というシンプルな筋書きも然ることながら、主演のティム・ロビンスとモーガン・フリーマンがハマり役だったことも大きい。本作については多くの人

もっとみるなんでそんなに必死なの / 「ミッション・インポッシブル」

ブルース・ゲラーという名を知る人はほとんどいないだろう。イェール大学で心理学と社会学を専攻して卒業したこの男が、1966年にCBSで Mission: Impossible (邦題はスパイ大作戦)というテレビドラマをプロデュースした。言わずと知れた映画「ミッション・インポッシブル」シリーズの生みの親と呼べる人物だ。しかしゲラーは今日の大成功を見ることなく、1978年に大好きだった飛行機の操縦をして

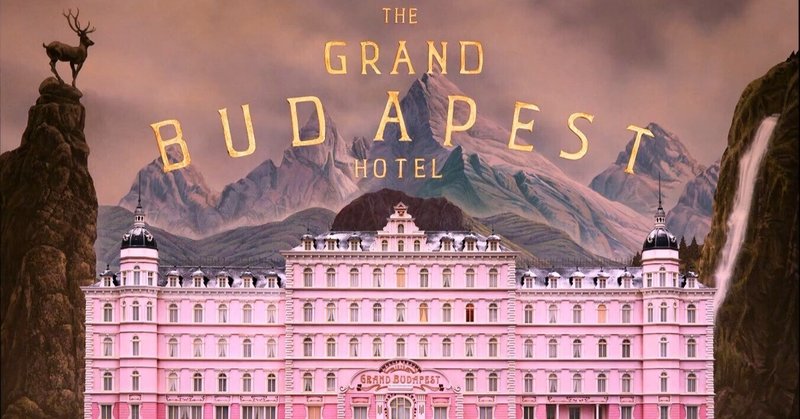

もっとみるあえて触れない描法 / 「グランド・ブダペスト・ホテル」

シュテファン・ツヴァイクという名の作家をご存知だろうか。

主にオーストリアで生活していたユダヤ人で、おそらく第二次世界大戦前のヨーロッパ大陸でもっとも有名な作家の1人だ。ドイツ語で著作を発表していたので、大学でドイツ語を学んだ方は名前に聞き覚えがあるかもしれない。僕は第二外国語がドイツ語だったし、戦前から戦後にかけてのヨーロッパの書物をたくさん読んだので、”ずいぶん名前がよく出てくる奴だな”と思っ

【超解説】 「フルメタル・ジャケット」とは人間のこと

トロイア戦争からユーゴスラヴィア紛争に至るまで、あらゆる戦争が映画の題材となってきたが、スタンリー・キューブリック監督の「フルメタル・ジャケット」は傑作と言える”戦争映画”の一本だろう。

しかし、僕はこの映画を戦争映画とは思わない。これは人間の姿をじっと見つめた哲学書のような作品だ。この映画が公開される直前、オリバー・ストーン監督「プラトーン」が発表されているが、こちらは戦闘における人間の醜さを描

スペインは”なんでもないよ”のお国柄 / 「レッド・クイーン」

さて、こんな列島は放っておいてスペインの話である。

数年前、スペインのテレビドラマ「ペーパーハウス」が世界中でヒットした。8人組の強盗たちが綿密な計画を立て、人質をとって造幣局に立てこもるーー、という筋書きなのだが、僕は第7話あたりで脱落してしまった。あまりにも登場人物たちが idiota (バカ)すぎて、見るに堪えなくなったのだ。このnoteを始めるよう僕に勧めた人に、もう観ていられないと言った

「トレインスポッティング」という単語のおそらく本当の意味

若い頃に観た映画の中でも「トレインスポッティング」は特に印象深い。とにかくスコットランド訛りが聞き取れず、しかしそのことが妙に可笑しくなり、急いで書店に原作を買いに行ったことを思い出す。僕は家庭の事情で幼い頃から複数の方言に親しんで育ったので、英語の”方言”を耳にしたことがうれしかった。もちろん、原作も読みにくいことこの上なかったが、愉快な英語のレッスンだった。

本作の舞台はスコットランドの首都エ