#熟成下書き

人間椅子、「人間椅子」、『人間椅子』

今回は「立体人間と平面人間」の続きです。それぞれが別の方向をむいた言いたいこと(断片)がたくさんあり、まとまりのない文章になっています。申し訳ありません。

お急ぎの方は最後にある「まとめ」だけをお読みください。

人間椅子から「人間椅子」へ

江戸川乱歩の『人間椅子』の文章は朗読に適していると思います。音読してすらすらと頭に入ってくる文体で書かれているのです。特に難しい漢語が使われているわけ

わける、はかる、わかる

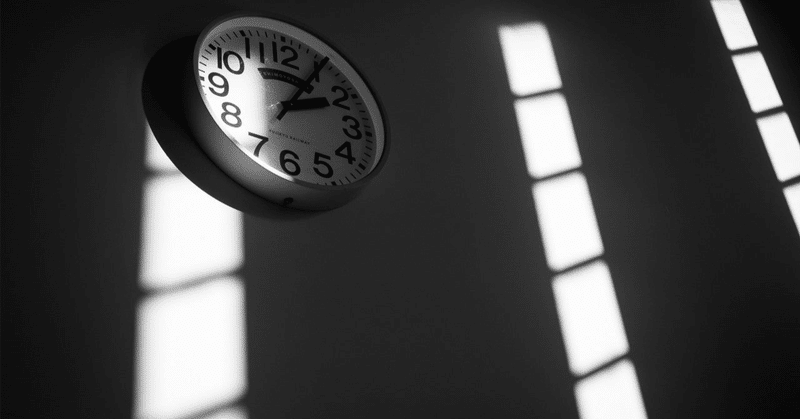

本記事に収録した「同一視する「自由」、同一視する「不自由」」と「「鏡・時計・文字」という迷路」は、それぞれ加筆をして「鏡、時計、文字」というタイトルで新たな記事にしました。この二つの文章は以下のリンク先でお読みください。ご面倒をおかけします。申し訳ありません。(2024/02/27記)

*

今回の記事は、十部構成です。それぞれの文章は独立したものです。

どの文章も愛着のあるも

書いた言葉はどこに行く

今回は「2022年1月1日」に投稿した記事の再掲です。文章の勢いを生かすために、加筆は最小限にとどめています。

自分の書いた言葉たちは、どこに行くのでしょう?

ネット上で文章を公開しているとよく考えます。note で下書きをつくり、それを投稿したとたんに、あなたの目に触れることになります。あなただけではありません。不特定多数の人に読まれる可能性が生じます。一瞬に、ですよ。

自分の書いた