#子ども

自分「が」主語になると、不器用になる

最近どうしたわけか、教育系雑誌から取材をよく受ける。私が教育者というわけではなく、農業研究者であることを知ったうえで。なんとも不思議な気分。

たぶん、私の表現も悪かったのだろうけれど、取材を受け始めた当初、上がってきた原稿で気になる傾向があった。

「先生が~してあげる」「先生は~すべきである」「先生は~であるべきである」あるいは、先生が親に置き換わっていたり。これらの表現の何が気に入らないかとい

主体性は育むものではありません。

主体性を高める、主体性を育てる、主体性を身につける。

こういう言葉が普通に使われています。

でも、

そもそも主体性というのは健康に身体が動く赤ちゃんであれば、

誰でも持っていて行使しているものです。

(このイグアナだって主体的に動くと思います)

人は誰でも赤ちゃんでした。

つまり、主体性のない人間などいないはずなのです。

それなのに、主体的でない子どもや大人が日本にたくさんいるとしたら、

「頑張る」人から「驚く」人へ 指導的立場に求められるもの

やる気なくすぜスイッチ」を押してしまう人は、頑張り屋さんなことが多いように思う。家事も料理も子育ても手を抜かない。そんな頑張り屋さんの親が、つい押してしまうのが「やる気なくすぜスイッチ」なのだと思う。

https://note.com/shinshinohara/n/nf98304211f72

頑張り屋さんは、子どもの頃からの頑張り屋だったりするのかもしれない。このため、自分のパフォーマンスを最

「遊び場のデザイン」を通じての出会い、学んでいること

こんにちは。

私は現在、ベルリン郊外の遊具製造会社に属するデザインスタジオで、公園と遊具のデザイナーとして働いています。

この仕事を通じて、公園や遊具のデザインのプロセスやヨーロッパでの遊具の安全基準といった仕事の内容はもちろんですが、他にもたくさん学ばせてもらっています。

今日はそのことについて書きたいと思います。

遊具デザインを通じて見えてきた他の国の一面についても書いているので、よけ

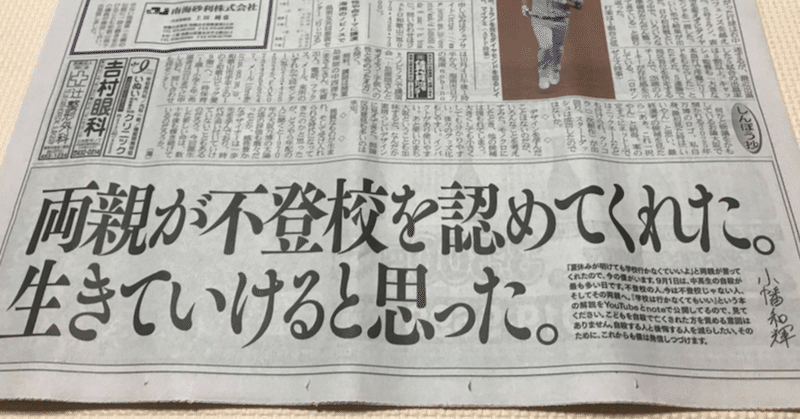

中高生の自殺が最も多い9月1日に、元不登校児として故郷和歌山の新聞に広告を出しました。

こんにちは。

『学校は行かなくてもいい』という本を書いています。小幡和輝です。

本日、9月1日発行のわかやま新報さんに新聞広告を掲載しました。

両親が不登校を認めてくれた。

生きていけると思った。

「夏休みが明けても学校行かなくていいよ」と両親が言ってくれたので、今の僕がいます。9月1日は、中高生の自殺が最も多い日です。不登校の人、今は不登校じゃない人、そしてその両親へ。『学