#25 音楽史⑳ 【1970年代】交錯する方向性 ~"複雑化"と"洗練"、"反発"と"原点回帰"

クラシック音楽史から並列で繋いでポピュラー音楽史を綴る試みです。このシリーズはこちらにまとめてありますのでよければフォローしていただいたうえ、ぜひ古代やクラシック音楽史の段階から続けてお読みください。

これまでの記事↓

(序章)

#01「良い音楽」とは?

#02 音楽のジャンルってなに?

#03 ここまでのまとめと補足(歴史とはなにか)

#04 これから「音楽史」をじっくり書いていきます。

#05 クラシック音楽史のあらすじと、ポピュラー史につなげるヒント

(音楽史)

#06 音楽史① 古代

#07 音楽史② 中世1

#08 音楽史③ 中世2

#09 音楽史④ 15世紀(ルネサンス前編)

#10 音楽史⑤ 16世紀(ルネサンス後編)

#11 音楽史⑥ 17世紀 - バロック

#12 音楽史⑦ 18世紀 - ロココと後期バロック

#13 音楽史⑧ フランス革命とドイツ文化の"救世主"登場

#14 音楽史⑨ 【19世紀初頭】ベートーヴェンとともに始まる「ロマン派」草創期

#15 音楽史⑩ 【1830~48年】「ロマン派 "第二段階"」 パリ社交界とドイツナショナリズム

#16 音楽史⑪【1848年~】 ロマン派 "第三段階" ~分裂し始めた「音楽」

#17 音楽史⑫【19世紀後半】 普仏戦争と南北戦争を経て分岐点へ

#18 音楽史⑬【19世紀末~20世紀初頭】世紀転換期の音楽

#19 音楽史⑭【第一次世界大戦~第二次世界大戦】実験と混沌「戦間期の音楽」

#20 音楽史⑮【1940年代】音楽産業の再編成-入れ替わった音楽の「主役」

#21 音楽史⑯ 【1940年代末~1950年代】 ロックンロールの誕生と花開くモダンジャズ

#22 音楽史⑰ 【1950年代末~60年代初頭】ティーン・ポップの時代

#23 音楽史⑱ 【1960年代中期】ビートルズがやってきた!ブリティッシュ・インヴェイジョンのインパクト

#24 音楽史⑲ 【1960年代後半】カオス!渦巻く社会運動とカウンターカルチャー

〈今回〉#25 音楽史⑳ 【1970年代】交錯する方向性 ~"複雑化"と"洗練"、"反発"と"原点回帰"

このシリーズ、常に複数ジャンルをまたいでいるので、それらを包括したキーワードで言いあらわすのが難しく、実はそろそろタイトルのつけ方に困っています。笑

「分岐点」「変化」「発展」などとタイトルをつけたくなってくるんですけど、「よく考えたら毎回そうやん!」って思ってしまい。クラシック史の地点からそういうキーワードを使っているし、そもそも「まとまりごと」で区切っているから、その前の段階に比べて「分岐、変化」が起こるっていうのは毎回当たり前のことで。ピンと来ないようなタイトルになってしまいがちで難しいです。

ともあれ、今回は1970年代を一気に見ていきたいと思います。この時期、各分野において多様な方向性がうまれていて、範囲が今までに増して広範になってきてしまいます。なんとか頑張ってまとめてみましたので、ぜひ視点の移動をお楽しみいただければと思います。それでは、よろしくお願いします。

1970年代の録音環境・楽器

60年代に登場して録音の多チャンネル化を可能とした「MTR(マルチトラック・レコーダー)」は、70年代になると24トラックが主流になりました。これによって、多重録音はもはや標準の手法となっていき、厚みのあるサウンドが一般化していきました。

さらに、楽器面では、60年代に登場したモーグシンセサイザ―やクラヴィネット、エレクトリックピアノなどの新しい鍵盤楽器の音色が急速に一般化していきます。同じくギターアンプやエフェクターによって音を歪ませることも主流になりました。

ところで一般的に1970年代にはコンピューターの分野の研究が進み、半導体技術の進歩が始まりました。これにともない、それまでのアナログ的な電気楽器ではない、デジタル制御の電子機器の開発も進められ、こちらは80年代以降のサウンドの変化の布石となっていきます。

祭りの終焉と、花開く新たなロック

1969年夏の伝説の「ウッドストック・フェスティバル」では事実上フリーイベント状態で40万人もの観客を動員しましたが、1970年にウッド・ストックと同様に「愛と平和と自由」を掲げてイギリスのワイト島で開かれたロックフェスでは、ウッドストックを上回る60万人もの観衆から入場料がきっちり徴収されました。それに対して観客たちは「ロックは反商業主義のはずだ」「そんなに金儲けしたいか」「資本主義のブタ」などと罵声が飛び交い、暴徒化してしまいました。フィールドを仕切る壁を壊し、無秩序状態となってしまったのです。イベント終了後には、大量のゴミや汚物、壊された施設の残骸が残され、ヒッピーたちが抱いていたラブ&ピースの幻想は崩壊したのでした。アメリカの抱える社会問題は解決されず、引き続きデモや行進が行われていましたが、ロックとの結びつきは弱くなっていました。

また、1969年12月のコンサート中に殺人が発生した「オルタモントの悲劇」から、1970年の4月にはビートルズ事実上の解散、9月にはジミ・ヘンドリクスがドラッグの過剰摂取により死亡、さらに10月にはジャニス・ジョプリンも死亡するなど、60年代後半の熱狂はあっけなく分解していき、1970年はまさに「祭りの終焉」という雰囲気に包まれていました。

1970年という年を象徴するようなヒットとなったのが、サイモン&ガーファンクルの「明日に駆ける橋」と、ビートルズの「レット・イット・ビー」でした。どちらもゴスペルをベースにした救済の歌で、当時の若者たちのムードがよくあらわれているといえます。

◆ソフトロックとシンガー・ソングライターブーム

60年代後半の地点で、サイケデリックロックの熱狂の裏ではフォーク・ロックがカントリーとも結びつきを強めており、カントリー・ロックの発生とされます。70年代に入り、LSD蔓延に疲れたロックミュージシャンたちも上記のようにやや落ち着いたサウンドを求めはじめ、ブルースなどアメリカ土着の音楽のイメージへ原点回帰の傾向を見せた音楽はルーツ・ロックとも呼ばれました。こうして、70年代前半に人気となった、フォークロックの流れを持つ穏やかなサウンドは概してソフト・ロックなどと呼ばれました。

70年代に入ると、ビートルズの元メンバーであるジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターをはじめとして、ソロ活動を開始するアーティストが目立ち始めます。1968年にフォーク・シンガーが集まって結成された「クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤング(CSN&Y)」も、フォークロック~カントリーロック~ソフトロックの傾向を持つバンドとして人気となるも、1970年に空中分解し、ニール・ヤングのソロ活動が目立つようになります(CSN&Yはその後結局、何度も集合・離散を経ながら、様々な派生形態をとって活動しています)。

60年代がグループ活動を軸にした「連帯の時代」であったとすれば、共同体幻想が崩れた70年代はソロ活動が台頭する「個の時代」だったといいます。そういった流れの中で、70年代初頭に多彩なシンガー・ソングライターたちがヒットを飛ばし、脚光を浴びることとなりました。

●アメリカ●

ジェイムズ・テイラー

キャロル・キング(※もともとブリルビルの作家→1960年代初頭)

ニール・ヤング(※CSN&Y)

ジョニ・ミッチェル

ローラ・ニーロ

ビリー・ジョエル

カーリー・サイモン

ジャクソン・ブラウン

ドン・マクリーン

ジョン・デンバー

ジム・クロウチ

エリック・アンダーセン

ランディ・ニューマン

トム・ウェイツ

キャット・スティーヴンス

リンダ・ロンシュタット

●イギリス●

エルトン・ジョン

ヴァン・モリソン

など

また、シンガー・ソングライターが集まったユニットとして、イーグルス、オーリアンズ、ロギンス&メッシーナなどが結成されたほか、兄妹デュオのカーペンターズや夫妻デュオのキャプテン&テニールなどの男女デュオも、多くのヒットを飛ばしました。

また、イギリスでは、アメリカのルーツミュージックだけではなく、自国の民謡フォーク=バラッド(トラディショナルな伝承歌)に目を向けるロックアーティストも登場し、ブリティッシュ・フォークやトラッド・フォークとしてイギリスのフォークロックの1つの潮流となりました。フェアポート・コンヴェンション、ペンタングル、スティーライ・スパンなどが例として挙げられます。

◆ハードロック

ブリティッシュ・インヴェイジョンの頃に活躍したイギリスのバンド、ヤードバーズ(活動期間: 1962年 - 1968年)は、その活動期間中に何度かメンバーの入れ替えがありましたが、70年代のロックの礎をつくった三大ギタリストが皆、ヤードバーズに在籍していたことで知られています。その3人とは、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジです。

エリック・クラプトンはヤードバーズ脱退後に、クリームというバンドを結成していました。ジェフ・ベックは、自身の名を冠したジェフ・ベック・グループで活動。ジミー・ペイジはレッド・ツェッペリンを結成します。彼らの音楽は、アンプやエフェクターによって歪ませた大音量のギターや激しいバンド隊の演奏が特徴で、「ハードロック」というジャンルとして大きな影響力を持つようになります。

ハードロックの初期とされる1960年代後半に、サイケデリック・ロックやブルース・ロックの混合物とされ、1970年代前半にはハードロックの呼称が定着して全盛期を迎えました。バンドの演奏やエレキギター奏者の個性が注目されるようになり、ギターヒーローに憧れる若者が大勢現れました。イギリスのメロディ・メイカー紙の人気投票にて、それまで人気の頂点にいたビートルズを引きずり下したのがレッド・ツェッペリンだったのです。これは世代交代・新しい時代の到来を感じさせる象徴的なできごとでした。ハード・ロックはイギリスのバンドが中心でしたが、アメリカではキッスやエアロスミスなどのバンドが成功しました。

【1970年代の代表的なハードロック・バンド】

ディープ・パープル

レッド・ツェッペリン

クリーム

ジェフ・ベック・グループ

キッス

グランド・ファンク・レイルロード

エアロスミス

◆ヘヴィメタル

こうしてさまざまなスタイルのハードロックバンドが登場した中で、より重厚感を重視したサウンドをつくったのがブラック・サバスです。彼らのスタイルがヘヴィメタルと呼ばれ、ハードロックから変異したジャンルとして誕生しました。ハードロックとの境界は明確ではないため、両者を並べて「HR/HM」と表現することもしばしばです。

(なお、日本では80年代にテレビ番組で「ヘビメタ」という言葉が馬鹿にするニュアンスで使われてしまって以降、メタルリスナーにとってヘヴィメタルは「ヘビメタ」と略されると、蔑称だと受け取られてしまうようなので、「メタル」と呼ぶなど、気を付けましょう。)

【1970年代に登場した代表的なヘヴィメタル・バンド】

ブラック・サバス

ジューダス・プリースト

スコーピオンズ

アクセプト

AC/DC

など

◆プログレッシブ・ロック

1960年代後半のサイケデリック・ロック期に発生した「実験精神」や「コンセプトアルバム」の追求といった方向を強調して継承した流れも登場します。クラシックやジャズなどの「ハイカルチャー」と、ロックの「カウンターカルチャー」の壁を取り払い、より長大・壮大で複雑なサウンドの追求と、アルバム全体でのコンセプトの表現に重きが置かれました。そのようなサウンドはプログレッシブ・ロックというジャンルになっていきました。

5大プログレバンドとしてキング・クリムゾン、イエス、ピンク・フロイド、ジェネシス、エマーソン・レイク&パーマーが有名です。また、カナダのバンドではラッシュも挙げられます。

◆グラムロック

1970年代前半、ラウドなハードロックや、演奏技術や長尺曲が特徴だったプログレッシブ・ロックが流行していた中で、それらとは異なった中性的なファッションやメイクを施し、耽美にショーアップされたステージングで、ポップなメロディーを演奏するミュージシャンたちも登場し、イギリスで人気となりました。これらは、魅惑的であることを意味する「グラマラス」という語から取って「グラムロック」と呼ばれました。グラムロックは音楽性よりもルックスやステージングなどの面で区別されました。日本のヴィジュアル系の源流にもなっています。

デヴィッド・ボウイ、Tレックス、マーク・ボラン、モット・ザ・フープル、スレイド、ゲイリー・グリッターなどが代表的なアーティストです。

●独自の立ち位置、QUEEN

70年代に活躍したバンドには、他にクイーンが挙げられます。クイーンは、音楽的嗜好の異なるメンバー全員が作曲に参加したため、その作風が多岐にわたります。そのためか、ロック史の中での位置づけが難しく、人気があったにもかかわらず評論されにくいそうです。

しかし、クイーンの多くの曲に共通して見られる特徴として、積極的な多重録音の活用が挙げられます。ギターを何度も重ねて録音した「ギター・オーケストレーション」が特徴となり、初期の作品にはわざわざ「ノー・シンセサイザー」という注意書きまでクレジットされていたと言います。1975年発表の「ボヘミアン・ラプソディ」では、コーラス部分でもオーバーダビングを繰り返して200人分以上の「声の効果」を出そうとしています。1977年の「We Will Rock You」での有名な足踏みと手拍子のリズムも多重録音でレコーディングされており、ドラムや打楽器無しでビートを産み出すことに成功しています。

また、「ボヘミアン・ラプソディ」は、プロモーションビデオもインパクトを与えました。60年代にビートルズが新曲のリリースのたびにテレビ出演しなければならなかったのを面倒くさがり、演奏シーンとイメージ映像を予め作成してテレビ局へ提供したのがミュージックビデオのはじまりだという説が一般的ですが、あらかじめプロモーション目的で撮影されたのはクイーンのボヘミアン・ラプソディが初だと言われています。中盤のオペラ部分ではメンバーが暗闇の中で歌うというミステリアスな世界観が描き出されていて、音楽界に衝撃を与えました。

クイーンは、ギターの厚みを強調したハードロック要素、複雑な構成やクラシック的要素を取り入れたプログレッシブロック要素、芸術面やビジュアルなどのグラムロック的要素など、70年代の複数のロックの特徴を併せ持つバンドだといえます。

◆アメリカン・プログレ・ハード

プログレッシブ・ロックとハードロックの要素が合わさった分野として登場した潮流としては、「アメリカン・プログレ・ハード」という言葉があります。これは、日本での評論で使われた言葉であり、正式なジャンル名としては使用されないようですが、ボストン、カンサス、ジャーニー、スティクス、フォーリナー、REOスピードワゴン、TOTO、クラック・ザ・スカイなどのバンドがこの分野だとされます。

高度な演奏技術を駆使し、シンセサイザーの音色や変拍子を取り入れたサウンドを特徴として、1970年代中盤から存在感を強めましたが、次第に音楽性はポップになっていき、現在では前衛的な位置づけというよりかは、むしろ1980年代のいわゆる「商業ロック」的なサウンドの源流だとされています。

◆サザンロック

各地で多様なサブジャンルが生まれる中で、アメリカ南部ではブギウギ、ブルース、カントリーなど、再度「ルーツ・ミュージック」の要素を重視して強調する音楽が台頭しました。

1960年代末~70年代初頭に、この潮流につながる「スワンプ・ロック」と呼ばれる音楽が登場していました。クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル(略称CCR)、レオン・ラッセル、デラニー&ボニーなどです。

その後、ブルースロックやカントリーロックが混合していくような形で、アメリカ南部出身の「サザンロック」として、オールマン・ブラザーズ・バンド、アトランタ・リズム・セクション、シー・レヴェル、レーナード・スキナード、モリー・ハチェット、ブラック・フット、38スペシャル、ウェット・ウィリー、ZZトップといったバンドが人気となりました。

◆ハートランドロック

アメリカ中西部(シカゴ 、クリーブランド 、インディアナポリス、カンザスシティなど)はアメリカの農業と工業を担う心臓部=「ハートランド」と呼ばれ、この地域で好まれたロックは「ハートランドロック」と呼ばれたりしました。労働者や農民たちの喜び・悲しみを歌ったロックが人気となったのです。ブルース・スプリングスティーン、ボブ・シーガー、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ、ジョン・メレンキャンプ、ジョン・ハイアット、メリッサ・エスリッジらがこの分野の代表例です。

◆パンクロック

50年代、ロックンロールの登場に刺激されて自宅のガレージで練習を行うアマチュアバンドが登場し、ガレージロックと呼ばれていました。60年代初頭のティーンポップの台頭で減速するものの、ブリティッシュ・インヴェイジョンのインパクトとともに勢いを取り戻し、アマチュアバンドブームが起こっていたのでした。(→記事)

当時このようなガレージロックはアマチュアサウンドがほとんどであり、多くは商業的成功とは無縁でしたが、そんな中で際立っていたバンドがいくつか居たのでした。それがMC5とストゥージズ、そしてニューヨーク・ドールズでした。技巧よりもアマチュア精神を重視したこれらのサウンドが、今では原始パンクと呼ばれ、70年代のパンクロックの源流となったのです。

1973年、ニューヨークに『CBGB』というライブハウスがオープンし、「カバー曲禁止、オリジナル曲であればどんなバンドも出演可能」という条件によって、新進気鋭のバンドたちが集まり始めたのでした。ラモーンズ、テレヴィジョン、パティ・スミス、トーキング・ヘッズ、ブロンディらが代表的なバンドで、「NYパンク」と呼ばれました。

NYパンクの勢いはイギリスに伝播し、ダムド、クラッシュ、ザ・ジャム、バズコックスなどのバンドが登場しました。

さて、そんなとき、ニューヨーク・ドールズのマネージャーだったマルコム・マクラーレンが、ニューヨーク・ドールズのアイデアをイギリスに持ち帰ります。「セックス」という名前の服屋を経営していたマクラーレンは、そこにたむろしていた不良の若者たちにバンドを結成させました。1975年のことでした。それがセックス・ピストルズです。顰蹙を買うような過激な歌詞、反社会的・スキャンダラスなパフォーマンスといった、いわば「炎上商法」によって彼らは大きな話題を攫うことに成功したのです。

ハードロックやプログレッシブ・ロックなど、「楽器の技術を必要とした演奏」「長くてよくわからない難しい楽曲」「高度な機材を使った商業主義」に反発し、かつてのガレージバンドのような等身大の音楽を求めていた若者たちに、パンク・ロックは絶大な支持を受けたのでした。一般的なロック評論でも「ロックがロックに反抗した」「反・技術偏重、反・商業主義」と称賛されたのでした。

しかし、このプロジェクトは述べたように、すべてプロデューサーのマクラーレンのビジネスの範疇であり、作られた戦略による、超商業的なバンドだったのです。1978年、メンバーの一人、ジョニー・ロットンがステージ上にて「騙された気分はどうだい?」という言葉を残して脱退、バンドは解散となりました。こうして、短い期間に強烈なインパクトを残したパンクは、ロック史に刻まれることとなったのでした。

狭義のクラシック史やジャズ史において、ここまで常に、歴史というものが「原始的なものから複雑化へ」という一直線上の軸で語られ、評価・定義され、その進歩が目指されていたことを、過去の記事からお読みの皆様はお分かりかと思うのですが、ロック史上ではパンクロックのように「原点回帰」「単純化」が起こり、それが新しいジャンル、時代区分としてきちんと配置されている、ということが重要な点かと思います。「アマチュア性」と、「反商業主義」、そして「それを売りにしたビジネス」という矛盾性を孕んでいるのが、ロックの獲得した重要な特質だといえます。

◆ジャズロックの扱いについて

ロック史として70年代を取り扱うにあたって、「ジャズとの融合」の動きもしばしば取り上げられます。その場合、ここまで紹介したようなハードロック、プログレッシブロック、パンクロック・・・といったロックのサブジャンルの1つとして並べられることが通常ですが、この動きを主導したのは、マイルス・デイビスやハービー・ハンコックといったジャズミュージシャン達でした。「ジャズがロックを取り入れる」のと、「ロックがジャズを取り入れる」のでは、性質がかなり違います。マイルスからはじまる「クロスオーバー」「フュージョン」の発生は、どちらかというとジャズ史として大きなトピックであるため、これらは後ほどジャズ史の文脈として取り上げることにします。

逆に、ジャズ史の文脈だと扱いにくい、ロックの文脈としての「ジャズロック」といえる音楽もいくつか登場しており、それらをここで紹介したいと思います。代表的なアーティストは、シカゴ、ブラッド・スウェット&ティアーズ、スティーリー・ダン、サンタナなどがそれにあたります。ホーン・セクションをとりいれたロックミュージックはブラス・ロックと呼ばれたりもしました。

ファンクを携えた新しいソウルの展開

◆モータウンのさらなるヒットと、ニュー・ソウル

1960年代末にジェームズ・ブラウン、スライ&ザ・ファミリーストーン、ファンカデリックらのサウンドがファンクとして、新しいブラック・ミュージックのスタイルを確立しましたが、この動きを経てブラックミュージックとしては、60年代までのソウル・ミュージックとは一線を画す新しいタイプのサウンドが70年代に登場し、そのムーブメントが「ニュー・ソウル」と呼ばれました。

ニューソウル的な動きを始めたのはカーティス・メイフィールドで、つづいてダニー・ハサウェイやアイザック・ヘイズ、ザ・ステイプル・シンガーズといったアーティストらが、ともに新世代の黒人アーティストとして脚光を浴びたのでした。

さらに、このニューソウル期にはモータウンからも偉大なアーティストが多数登場してヒットを飛ばしました。その代表格は何と言ってもスティービー・ワンダーです。さらに、マーヴィン・ゲイもニューソウルの筆頭とされました。他に、スプリームスを脱退してソロ活動を始めたダイアナ・ロスや、若かりし頃のマイケル・ジャクソンらによるジャクソン5、そしてライオネル・リッチーが所属したコモドアーズなど、ビッグアーティストがモータウンから輩出されたのでした。

◆フィリー・ソウル人気

70年代前半にはさらに、フィラデルフィア発のソウル・ミュージックも台頭し、人気となりました。これがフィリー・ソウル(フィラデルフィア・ソウル)です。フィラデルフィア・インターナショナル・レコード(PIR)から発信されてムーブメントとなったこのサウンドは、作品の大半がシグマ・スタジオで制作されたことによりシグマ・サウンドとも言われます。PIRのハウスバンドであるMFSB(Mother Father Sister Brother)によって奏でられた、ストリングスを活用した甘めのサウンドが特徴です。

オージェイズ、ビリー・ポール、ハロルド・メルヴィン&ザ・ブルーノーツ、テディ・ペンダーグラスらが著名なアーティストです。

このようなストリングス・サウンドのアレンジが、ディスコブームのアレンジに影響していったのでした。

◆ディスコ・ブーム

1975年、ヴァン・マッコイの「ハッスル」が大ヒットします。ここから、70年代後半の、空前のディスコブームが始まりました。

ディスコとはもともと、レコードに合わせて客がダンスを踊る娯楽場を意味していて、そこでは60年代からソウル・ミュージックやファンクがかけられ、70年代前半にはフィリー・ソウルもブームになっていました。そこで、客をより気持ちよく踊らせるのはどうしたらよいのか、という発想になり、曲のテンポが注目され、心臓の鼓動に合わせたようなテンポの曲が増えたのでした。さらに、ドラムのビートパターンとして、4つ打ちのキックと16分で刻まれるハイハットのリズムは、人々が踊るのに非常に適しており、新しいダンス・ミュージックとして急速に広まっていったのでした。

ドナ・サマー、ビージーズ、テイスト・オブ・ハニー、クール&ザ・ギャング、マイケル・ゼーガー・バンド、ヴィレッジ・ピープル、シック、シスター・スレッジ、ビーチズ&ハーブ、ジンギスカン、ABBA、シャラマーらが75~79年にかけて多数のディスコ・ヒットを飛ばしました。

◆70年代ソウル~ファンク~ディスコの各サウンドを象徴したスタイル

こうした、ソウル~ファンク~ディスコが流行した70年代のブラックミュージックの各スタイルを包括して新たなポップミュージックの世界を開拓したバンドが、アース・ウィンド&ファイアーです。ツインヴォーカル、重厚なホーンセクションが特徴として、多数のヒット曲を放ちました。

◆ディスコが爆破された日

ディスコ・ブームの影響力は絶大で、ベテランのロックバンド勢までもが、ディスコ調の曲を発表するようにまでなりました。ローリング・ストーンズの「Miss You」、キッスの「I Was Made For Lovin' You」、クイーンの「Another One Bites the Dust」などがそうです。

こうした動きに対し、硬派なロックファンからは反発の声が高まってしまいました。さらに、そもそも踊らせるための音楽であったディスコは、ソウルやファンクなどに比べても軽く見られる傾向が強く、往年の音楽ファンや音楽評論家からも「商業主義だ」という批判が容赦なく浴びせられてしまっていました。歌詞の面でも、それまでのブラックミュージックに存在した、間接的表現やダブルミーニングといった要素が消え去っていき、盛り上がるために直接的にセックス関連の言葉が登場するなど、快楽主義的側面が強調されていたのです。商業的に快進撃を続ける"エンターテイメント的"な黒人音楽によってロックが追いやられてしまうことを危惧した白人達による差別感情や、さらに、ディスコ人気は同性愛者やゲイ・クラブでの人気にも支えられたという文化的関連があったために、それに対する差別感情も高まっていたのでした。

そうしてついに、ディスコ人気に終焉を告げる決定打となってしまった事件が起こります。それは、シカゴで1979年7月に発生した「ディスコ・デモリッション・ナイト」です。大のディスコ嫌いで、反・ディスコ活動をしていたラジオDJのスティーブ・ダールは、シカゴ・ホワイトソックスの球団にとある企画を持ち掛けました。それは、ホワイトソックス球場での野球の試合に、要らなくなったディスコのレコードを持ってくると格安で入場できるというものでした。当日、球場は想定以上の観客とレコードで溢れかえっていました。そして、1試合目と2試合目の間に、集めたレコードを爆破してしまったのです。

「DISCO SUCKS!(ディスコはクソだ)」というキャッチフレーズの書かれた横断幕が連なり、会場は熱狂。興奮した群衆は設備の破壊などの暴動を起こし、その後の野球の試合も中止になってしまいました。ベースは盗まれ、バッティングゲージは破壊され、爆破された芝生には穴が開き、グラウンドは悲惨な状況となりました。持ち込まれて爆破されたレコードはディスコミュージックだけでなく、もともと黒人やヒスパニックなどのマイノリティが集まる娯楽場やゲイクラブで流されていたソウルやファンクなどの黒人音楽のレコードも多く含まれており、差別的な側面が色濃く出てしまった形になりました。さらに、このイベントはテレビ放映されており、全米中に「反同性愛、反黒人」の考えを広める悪名高いイベントとして歴史に残ることとなってしまいました。ブラックミュージックの商業的成功に対して白人たちが募らせていた不満が爆発し、ディスコミュージックは大打撃を被った形となったのです。

こうして、白人社会を中心とした大衆にとっては、一時のディスコブームが終焉し、マイノリティに対する差別感情や、ダンスミュージックがかけられるディスコやゲイクラブへの嫌悪感が強まることになってしまいました。

しかし、そういった逆境への反動として、この最悪のムーブメントが起こったシカゴという街から、ディスコが引き継がれた新しい音楽文化が反撃を開始していくのです。

◆シカゴハウス(ガラージュ)の発生

1977年にニューヨークに「パラダイス・ガレージ」というディスコがオープンしていました。客層は主にゲイの黒人であり、そこでは伝説的なDJ、ラリー・レヴァンがプレイしていました。ラリーは幅広い音楽の知識を元にディスコ、ロック、ラテン音楽、ソウル、ファンク、などありとあらゆる音楽を掛けて一晩中客を踊らせており、その熱狂のようすは宗教儀式のようであったと言われています。

そのラリー・レヴァンの友人であり、自らも有能なDJであったフランキー・ナックルズは、同じく1977年にシカゴに新しくオープンした「ウェアハウス」というナイトクラブに主力DJとして招かれます。独特のミックス手法を用いた彼のDJスタイルが高い人気を博したため、地元のレコード店がそのミックスを「ウェアハウス・ミュージック」と称して販売し始めたのでした。これが「ハウス・ミュージック」という語の始まりだと言われています。

ラリー・レヴァンやフランキー・ナックルズらは、ジャンルを超えた様々な曲を掛けていたのですが、彼らが好みそうなスタイルの曲群、パラダイス・ガレージやウェアハウスでプレイされた曲群が「ガラージュ」と呼ばれ、今では初期のハウスの1スタイルとされています。

このような音楽がこのあと80年代のシカゴで勢いを持つようになり、最悪の「ディスコ・デモリッション・ナイト(ディスコが死んだ夜)」からわずか数年で、シカゴは「ディスコをハウス・ミュージックとして蘇らせた街」となるのです。フランキー・ナックルズはこれを「ディスコの復讐」と呼び、やがてハウス・ミュージックは世界中を席巻することとなるのでした。

電子音楽とクラウトロック、もしくは元祖テクノ

クラシック音楽の流れにある前衛的な「現代音楽」の分野では、戦後から電子音楽についての研究・開発も盛んになっていました。ジョン・ケージの「4分33秒」の発表以降、音楽そのものを問いただす姿勢が求められていった前衛音楽は、ミュージック・コンクレートやミニマル・ミュージックなどのテープを用いた作品が登場したあたりから、クラシック音楽に付き纏っていた「記譜による作品である」という暗黙の定義すらも解体され、不協和音や雑音であること、前衛的であること、または概念そのものを問うような作品であること、といった大喜利化の形相を呈していました。こうした中で、電子楽器を使った表現も研究されていました。

ナチスドイツの台頭した第二次世界大戦を機に、芸術音楽の拠点はポピュラー音楽と同じくアメリカへと移行していましたが、19世紀につくられた「音楽の国、ドイツ」「芸術音楽の源流はドイツにある」という表象は強化されて受け継がれ、引き続きヨーロッパでもアメリカと連動して前衛表現の探求がなされていたのです。

そうした中で、テープ編集の手法を用いることに加え、モーグ・シンセサイザーを筆頭とした初期のアナログ・シンセサイザーの発明により、電子音楽の発想はクラシック系現代音楽以外にもポピュラー音楽に普及して、一般化していきました。このような状況下にあり、1960~70年代のドイツではクラシックの系譜にある芸術・前衛的な電子音楽をポップスへと転化する試みが進められたのでした。

特に西ドイツでは1960年代末から1970年代にかけて、英米の文化や音楽に安易に染まることを良しとしない前衛的・実験的なロックバンド群が発生し、「クラウトロック(ジャーマンロック)」と呼ばれました。(クラウトとはドイツの漬物のことです。)

当時の現代音楽の最新表現だったミニマル・ミュージック的な「反復」や、環境音楽的な混沌とした電子ノイズへの興味がクラウトロックの特徴で、しかしながら初期段階では編成的に従来のロックの延長線上にあったのでした。バッハなどの「歴史化したクラシック音楽」との融合ではなく、現在進行形のクラシック的「現代音楽」の発想をロックバンドに持ち込んだ、という説明が一番妥当でしょうか。

アモン・デュール、タンジェリン・ドリーム、グル・グル、カンなどがこの時期のクラウトロックの代表的なバンドです。

彼らに続いて、最重要アーティストのクラフトワークが登場します。1960年代半ば、西ドイツでクラシック音楽の教育を受けていたラルフ・ヒュッターとフローリアン・シュナイダーが音楽院の即興音楽クラスで出会い、ノイズミュージックへの関心を持ったジャム・プロジェクトを経て、1970年にクラフトワークが結成されたのでした。クラフトワークと親交関係にあるノイ!(NEU!)というバンドもこの系譜にあたります。

初期のクラフトワークは同時期のクラウトロックと同じく、ノイズ音楽・環境音楽・即興・実験的な作品を残していました。しかしその後、1974年の4枚目のアルバム『アウトバーン』と同名のシングル曲において、大きな成果をあげ、英米で大ヒットすることになりました。それまではシンセサイザーというものは観念・瞑想的な効果に使用されたり、楽曲の添え物として使用されていたのが、あくまでもシンセそれ自体を主体としたサウンドで、実験的でありながらそれをポップ・ミュージックの分野に昇華するということを成し遂げてしまったのです。

これ以降、クラフトワークの音楽は、「ミュージック・コンクレートやミニマルミュージック」と「ファンキーなリズムやポップ・ミュージック」とのミックス、という方向性で活動を続け、世界的に成功して多くのミュージシャンたちに大きな影響を与えたのでした。「元祖・テクノ」として現在のエレクトロミュージックの源流にも位置づけられています。

フュージョン期に突入したジャズ

◆黎明期のサウンド

「フュージョン」という分野は、ジャズから派生して誕生した「ジャズとは別の新しい1ジャンルだ」とされることもありながら、ジャズの中のサブジャンルとして扱われたり、ジャズ史の中で70年代のムーブメントをあらわす時代区分とされていたりと、非常に多義的で定義づけが難しい領域です。

ジャズの"帝王" マイルス・デイヴィスが率先して電気楽器を導入したことで始まった「フュージョン」ですが、賛否両論が飛び交い、「かつてのジャズが終わってしまった」「商業化だ」「芸術であったはずのジャズが大衆向けのサウンドになってしまった」「こんなものはジャズではない」などの評価が取り付きました。

しかし、「ジャズ側の動きとしての"フュージョン"や"クロスオーバー"」のサウンドは、上で紹介した「ロック側の動きとしての"ジャズロック"」に比べて、やはり独特な雰囲気と難解寄りな要素が含まれているといえます。その要因は、やはり作曲者・演奏者が「ジャズミュージシャン」であったからだといえます。その直前の60年代のジャズはモードジャズ、フリージャズ、ポストバップといった難解で前衛的な方向性を持っていて、そこに電気楽器を導入したからといって、一口に「商業化」「大衆向け」とは言えない側面もあったのです。

さらに言えば、60年代末にマイルスが参照していたサウンドは、スライ&ザ・ファミリーストーンのファンクや、ジミ・ヘンドリクスのサイケデリック・ロックなどであり、非常にカオスな融合であったということが言えるのです。マイルス自身は、音楽ジャンルの分類などは意に介さず、ひたすら貪欲に当時存在した音楽をすべてかき混ぜて好き勝手に混合しただけだったのです。

1970年の「ビッチェズ・ブリュー」をセンセーショナルにリリースあと、マイルスはファンク色の強い、よりリズムを強調したスタイルへと発展させ、ジャズ界のブームとなりつつあったクロスオーバーとは一線を画する、非常にハードな音楽を展開します。1972年のアルバム「オン・ザ・コーナー」も問題作として話題になりました。

このころのマイルスミュージックは「エレクトリック・マイルス」「エレクトリック・ジャズ」などと呼ばれていました。

一方で、1960年代末~1970年代初頭にマイルス・バンドでこのようなエレクトリック・ジャズに挑戦した(させられた)ミュージシャン(いわば「マイルス"卒業生"」)たちも、各自で活動を展開していきました。

まず1970年には、ジョー・ザヴィヌルとウェイン・ショーターが中心となってウェザー・リポートというグループが結成されました。既にジャズ界の重要ミュージシャンとなっていたこの2人だけでなく、デビュー直後だったベーシストのジャコ・パストリアスも1975年にバンドに加入し、最も勢いのあるクロスオーバーグループの1つとなりました。

1971年にはジョン・マクラフリンが中心となってマハヴィシュヌ・オーケストラが結成され、インド音楽のエッセンスや、ヴァイオリンをリード楽器として取り入れるなど、異彩を放ちました。ジョン・マクラフリンとドラムのビリー・コブハムは、マイルスの「ビッチェズ・ブリュー」への参加をきっかけに知り合い、新バンドを立ち上げる相談を始めたといいます。

チック・コリアは「リターン・トゥ・フォーエバー」を結成。初期はラテン音楽に影響を受けたサウンドを、中期からはギタリストを入れてプログレッシブ・ロック色を強めたテクニカルな演奏を展開しました。「スペイン」は現在でも人気のセッション曲として知られています。

ハービー・ハンコックも、個人の活動で大胆にエレクトリック・サウンドを取り入れたサウンドを発表していきました。1973年発表のアルバム「ヘッド・ハンターズ」もマイルス作品とともに、ジャズの定義を揺るがす問題作として賛否両論となりました。フュージョンの中でも「ジャズ・ファンク」というような方向性が、マイルスサウンドとは別のシンプルな形で示されたといえるでしょう。

以上のように、70年代に発生したフュージョン初期の代表的なグループであるウェザーリポート、マハビシュヌ・オーケストラ、チックコリア&リターン・トゥ・フォーエバー、そしてハービー・ハンコックのバンドなど、マイルス・デイヴィスのバンド出身者によって主導されたサウンドにより、フュージョンの時代が花開くことになりました。

また、ハードバップ期~ファンキー・ジャズで活躍していたジャズトランペッターのドナルド・バードも、1970年に入ってから一早く電化の流れを察知し、1973年に『ブラック・バード』という作品を発表して「ジャズ・ファンク」のサウンドとしてのフュージョン作品の先駆けとされています。

◆多様なギタリストの登場

こうして「クロスオーバー」として、はじめから多様な方向性を持って種が撒かれたフュージョンは、70年代中盤に入ると次第にポップなサウンドも登場し、「フュージョンらしいイメージ」も形成されていきます。それは、多種多様なギタリスト達の登場によります。

ラリー・カールトンとリー・リトナーは、「フュージョンの二大ギタリスト」として当時の人気を二分しました。

また、60年代に活動していた"ジャズ・クルセイダーズ"というジャズバンドが、70年代に入り「ザ・クルセイダーズ」と改名。クロスオーバーサウンドを展開し、74~76年にはラリー・カールトンも加入するなどして、フュージョン期に一気に知名度を上げました。キーボードのジョー・サンプルのエレピサウンドも特徴です。

また、ハードロックの項で紹介したジェフ・ベックも、1975年以降、歌の無いギター・インストゥルメンタル作品を発表し、当時流行のフュージョンサウンドに接近していきました。

パット・メセニーは、ブラジル音楽に影響を受けたサウンドを取り入れるなど、ジャズ・フュージョンギタリストとして独自の立ち位置を確立しました。1975年のデビューアルバムでは、ウェザーリポート加入前のジャコ・パストゥリアスを迎えて録音された、シンプルなトリオ作品となっており、当時流行のフュージョンというよりは、かつてのアコースティックジャズの傾向を持ってソロキャリアをスタートさせたといえますが、1978年にキーボディストのライル・メイズとともに「パット・メセニー・グループ」を結成し、このあと80年代にかけて独特のフュージョンサウンドを展開していくことになります。

アル・ディ・メオラは、1974~1976年のあいだ、チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエバーに参加し、バンドの黄金期を支えたあと、ソロのキャリアをスタートさせて活躍しました。

他にも、アール・クルー、ジョージ・ベンソン、ロベン・フォード、ラリー・コリエルといったギタリストが登場し、爽やかなサウンドを奏でて、フュージョンブームを牽引しました。

◆ソウル・ファンクのプレイヤーやプロデューサーらによる接近

ソウルやファンク、ポップスなどの録音に参加する、いわゆる「スタジオミュージシャン」や、音楽プロデューサー、セッションミュージシャンといった人々も、フュージョンへ接近していきました。

ニューヨークを中心に活動していた有能なプレイヤーが集結して結成され、フュージョンブームの波に乗って登場したバンドが、スタッフです。音楽性として、R&B、ソウル、ファンクといった文脈を持つインストバンドとして、フュージョンの方向性を提示しました。特にドラマーのスティーヴ・ガッドは優れた演奏能力を持ったドラマーとして知られています。

クインシー・ジョーンズ、ビリー・コブハムのグループなどに参加して知名度を上げていたピアニスト・音楽プロデューサーのジョージ・デュークも、幅広いサウンドを展開しながら、70年代末にはディスコサウンドにも傾倒し、歌モノとインストの両方を手掛けて活躍しました。

ピアニスト・音楽プロデューサーのボブ・ジェームスもフュージョン期の重要ミュージシャンの一人です。自己の活動と、ポップス・プロデュースの両分野で活躍し、クロスオーバーシーンの一翼を担いました。

デイヴ・グルーシンは、ドラマや映画音楽の分野で活躍しながら、アール・クルーのプロデュースやリー・リトナーとの作品発表など、フュージョンサウンドの発展に貢献し、映画音楽にフュージョンを取り入れた筆頭としても評価されています。

◆管楽器勢の新しい芽

それまでのジャズから一転、ギターサウンドが主流となったフュージョンですが、管楽器奏者としてフュージョンに新風を吹かせたのがランディ・ブレッカー(トランペット)とマイケル・ブレッカー(サックス)の兄弟によるブレッカー・ブラザーズ、そして、サックス奏者のデイヴィッド・サンボーンの登場です。

ランディ・ブレッカーとマイケル・ブレッカーの2人は、兄弟そろってセッション・ミュージシャンとしても活動しており、圧倒的なテクニックをサイドマンとして、ジャズ、ロック、ソウル、ファンクなど幅広いジャンルで活躍していました。そして1975年に、デイヴィッド・サンボーンをアルトサックスに加えた3ホーン編成でブレッカー・ブラザーズとしてデビューし、その攻撃的なサウンドでインパクトを与えました。サンボーンも様々なミュージシャンとセッションをこなしており、同年にソロデビューもしています。ブレッカーブラザーズは2枚目まででサンボーンが脱退し、ブレッカー兄弟の2ホーン体制でさらに快進撃を進めました。1978年のライブ録音盤『ヘヴィメタル・ビバップ』がヒットし、一躍有名になりました。

また、サンボーンの登場は、ギターサウンドが溢れたフュージョン界において、フロント楽器としてのサックス人気の復権のきっかけとなりました。サンボーンのサックスの音色は当時の人々にとって独特で、「新しいアルトサックスを作り出した」とまで言われることもありました。

◆語られずとも、ひっそり引き継がれた「アコースティックジャズ」

このように「フュージョン」は、かつてのジャズのスタイルからどんどん離れて新しいジャンルとして発展していました。しかしこの方向性は「ジャズミュージシャンが産みだした」もので、「ジャズミュージシャンのトレンド」となっていたため、従来のジャズリスナーや評論家にとっては、非常に困惑したものだと思われます。スウィング、ビバップ、モード、フリージャズ・・・と、その都度細かくスタイルを名付けて評価してきたジャズ評論も、ほとんど別ジャンルとなってしまったこの大幅な変化を評価することは難しく、ジャズ史においてこの時代以降は「多様化」という雑な言葉でまとめられ、解像度が低い紹介しか無いものが多いと感じます。

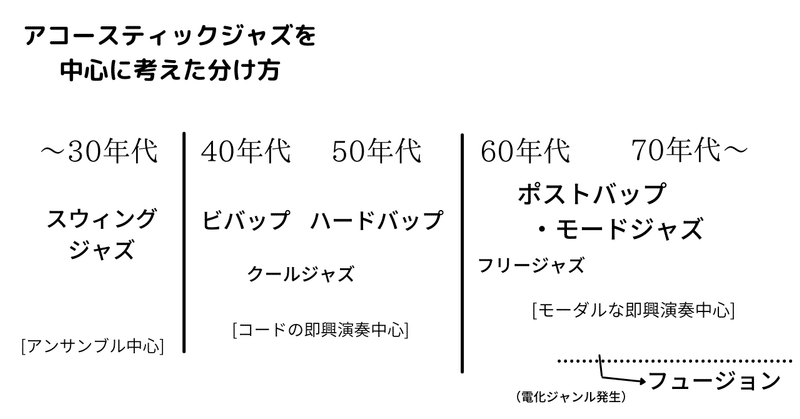

ジャズ史上の70年代の状況を見ると、かつてのジャズはもうすっかり終了してしまったかのような印象を受けると思います。しかし、2020年代の現在のジャズの状況を鑑みると、狭義での「フュージョン」というジャンルは既に古いスタイルとなってしまった一方で、従来のルーツから連なる「ジャズ」というジャンルのほうが、21世紀において生き永らえているといえます。そういった「現在のジャズ」のルーツを丁寧に遡っていくと、「フュージョン」という巨大な"別ジャンル"が従来のジャズ史上に無理やり配置されたために隠されてしまった「70年代以降も引き継がれたジャズ」の存在が見えてきて、ジャズ史としてはそちらを言及するべきだったのではないか?ということが言えると思うのです。

そういった部分を音楽史に再配置するための鍵として、前回の記事のジャズの項で紹介したポストバップという分類のしかたを用いるのが適切かと僕は考えます。そして、ジャズから派生した「フュージョン」というジャンルはジャズのサブジャンルではなく、親戚のような別の1ジャンルとして扱ってあげることで、両ジャンルの解像度を上げることが可能になるのではないでしょうか。

さてそれでは、フュージョンによって見えづらくなっていた、現在につながるジャズのルーツとして本来紹介されるべきだったトピックには、どのようなものが挙げられるでしょうか。

1つは、トランペッターのサド・ジョーンズと、ドラマーのメル・ルイスによって1966年にニューヨークで結成された「サド・ジョーンズ & メル・ルイス・ジャズ・オーケストラ」です。通称「サドメル」という名前で知られるこのビッグバンドは、ニューヨークのジャズクラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」を拠点として活動し、毎週月曜夜の定期ライブ演奏は後継バンドの現在も引き継がれて50年以上続いています。

サド・ジョーンズは、ハードバップ期に活躍したピアニストのハンク・ジョーンズを兄に、同じくハードバップ期のドラマーのエルヴィン・ジョーンズを弟に持つ、三兄弟の次男です。サド・ジョーンズ自身もカウントベイシー・オーケストラに所属するなど、ジャズのフィールドで多彩な活躍をしていました。そののちに、ドラマーのメル・ルイスと共にサドメルを結成。バンドには、同時期に活躍した名だたるジャズ奏者が集合しており、結成された1966年という年からもわかるように、ビッグバンドであっても従来の機能和声的なスウィングジャズだけではなく、近現代的なハーモニー感覚を取り入れたアレンジによって、ポストバップ的な雰囲気を併せ持ったモダン・ビッグバンドとしてスタートしたのでした。

70年代以降=「ジャズ史が詳細に記載されなくなった段階」以降の、重要なジャズミュージシャンが、このバンドから何人も登場しています。

1978年にサド・ジョーンズが活動拠点をデンマークに移したのに伴い、バンド名は「メル・ルイス・ジャズ・オーケストラ」に名称を変更します。バンド名変更後の動向は次回見るとして、まず結成からバンド名変更までの、主に70年代「第一期("サドメル時代")」と呼べる段階から活躍していた重要人物として注目すべきなのが、ボブ・ブルックマイヤーです。たくさんのオリジナル曲を提供し、その独創的な楽曲づくりが、のちのジャズミュージシャンたちに大きな影響を与えました。“ボブ・ブルックマイヤーの系譜”にある多くのジャズ作曲家たちが21世紀に活躍することになるのです。

あとは、1977年~79年にバンドに在籍したサックス奏者のボブ・ミンツァーも、重要人物です。のちにフュージョンの分野でも活躍する様子は次回以降の記事で書きますが、70年代から多数のビッグバンドで演奏し、その後も自身のビッグバンドや、ジャコ・パストゥリアスのビッグバンドなど、多数のビッグバンド作品の作編曲の分野でも活躍したのでした。

さて、ビッグバンドではなくコンボジャズの分野で言及すべきなのは、まず、1976年に結成された、V.S.O.P.クインテットではないでしょうか。メンバーはというと、ハービー・ハンコック(Pf)、ウェイン・ショーター(Sax)、ロン・カーター(Ba)、トニー・ウィリアムス(Dr)、フレディ・ハバード(Tp)です。この並び、見覚え有りますよね?

そうです。このメンバーは、トランペットがマイルスに代わってフレディ・ハバードになったこと以外、全員1960年代のマイルス・クインテットのメンバーなのです。フレディ・ハバードも含めて全員、当時「新主流派」と呼ばれたモードジャズ時代の牽引者でもあります。

彼らは70年代に入り、フュージョンでも絶賛活躍中でしたが、完全に電化してジャズを忘れてしまったのではなく、むしろそのノウハウをアコースティック・ジャズの分野に再度持ち帰って、フュージョンではない正統な「ジャズ」の領域を大胆に更新していったといえるのです。

このサウンドは、現在まで続くアコースティックジャズのスタイルの直接的な源流として一番近いものだといえます。こういったスタイルをジャズ史上に配置するうえで、60年代後半に限定される「新主流派」ではなく、大きく「ポスト・バップ」という括りで捉えることが重要になってきます。

他にも、フリージャズ期に登場したチャーリー・ヘイデンや、マイルスバンドの「ビッチェズ・ブリュー」ではオルガンを"弾かされた"、 ピアニストのキース・ジャレットらも引き続き「ジャズ」の分野で活躍しましたし、ジャズギターのジム・ホール、ピアニストのアンドリュー・ヒルなど、70年代をフュージョンの時代と捉えてしまうと逆に認識されにくい、アコースティックなジャズプレイヤーはたくさん活躍していました。トランペットのトム・ハレルは、デビューアルバムこそフュージョンサウンドでしたが、その後ジャズ寄りな分野を主軸に活躍しました。これらも「ポスト・バップ」と括ってよいでしょう。

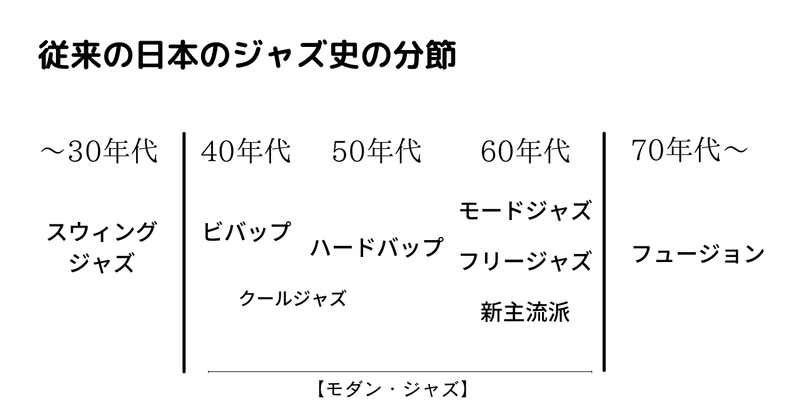

ジャズ史では70年代をフュージョンという一種の「暗黒期」のように扱い、80年代以降は「バップへの揺り戻しと多様化」というような、雑で極端な書かれかたで締めくくられます。(クールジャズ、ハードバップ、モード・・・、とモダンジャズ期においては細かく分類されていたのに、フュージョン登場のインパクトで「お手上げ」になってしまったように感じてしまいます。)しかし、それでは現在までのジャズの系譜がまったく見えてこず、断絶してしまいます。これは当時のジャズ評論の怠慢ではないでしょうか。

実態としては、70年代であっても、80年代以降も、「フュージョン」と「ポストバップ」の双方が並行して発展し、ロックやファンクに近いサウンドから、アコースティックジャズまでが並存していた、と捉えるべきでしょう。このような解釈のもと、80年代以降のフュージョンとジャズを引き続きそれぞれ詳しく追っていきたいと思います。

レゲエの誕生

ジャマイカでは1960年代にスカの誕生からロック・ステディへと発展しましたが、1966年~1968年のロック・ステディ期は短命に終わり、1960年代末から70年代初頭にかけてレゲエの誕生となりました。ロックステディまで存在していた、アメリカのリズム&ブルースをルーツとしたビートは消失し、1拍目にアクセントがなく3拍目のみがスネアドラムのリムショットとバスドラムによって強調されるスタイルが特徴となりました。

レゲエの要素として重要な文化はロック・ステディ期にいくつも確立していきました。ジャマイカ独特の音楽文化がいくつも発生しており、順番に見ていきたいと思います。

まずは、前回の記事でも触れたサウンドシステムです。巨大なスピーカーを積み上げた移動式の音響施設のことで、ジャマイカの人々にとって重要な娯楽となっていました。そこでは曲を掛けるセレクター(=レゲエ以外の分野でDJといわれるもの)、曲に合わせて喋ったり歌ったりするディージェイ DeeJay(=レゲエ以外の分野でMCといわれるもの)などの役割分担がありました。※名前が他の分野とずれているのでややこしいですね。一般に、DJとDeeJay [ディージェイ] という表記の違いで区別します。

また、サウンドシステムのために作られた、一般にリリースされないレアな録音や、入手できないバージョン、あるいは既存の録音の編集やリミックスといったものが収録されたレコードがダブプレートと呼ばれ、一定のルールのもとにサウンドシステム同士がダブプレートの良さを競い合うサウンドクラッシュという独自のショーが繰り広げられました。本来市場調査やプロモーション目的で使われていたダブプレートはサウンドクラッシュ文化において「武器」として使用されるようになったのです。自分のサウンドを称えたり、相手のサウンドをけなしたりする曲も多く誕生し、そのような曲のことを「サウンド・チューン」、または「サウンド・アンセム」と呼びます。

さらに、歌が入ってないカラオケバージョンを使いまわす文化も生まれ、歌のバックにある楽器演奏がリディム(他の音楽ジャンルではトラック、ビートといわれるもの)と呼ばれました。ジャマイカにおいては、歌にではなく、リディムにも名前が付けられ、他ジャンルでの「歌のカバー」と同様にリディムだけのカバーも多く存在します。「同一のリディムを複数の楽曲で使いまわす」というジャマイカ特有の文化は「パート2スタイル」と呼ばれ、60年代末から定着しました。ジャマイカ産シングルレコードのB面には「ヴァージョン」と呼ばれるA面の曲のカラオケを入れることが流行し、一般化したのでした。

サウンドシステムでのディージェイは、1960年代中期までは選曲をしながらイントロや間奏部分で曲紹介をするだけの存在だったのですが、「ヴァージョン」が発明された1960年代後期以降は、ヴァージョンに乗せたトースティング(口頭の話術)を歌手のようにレコーディングし、作品として発表するようになったのでした。トースティングはレゲエ特有のボーカルスタイルとして定着していきました。

さらに、1968年頃、レコーディング・エンジニアのキング・タビーは楽曲から「ヴァージョン」を作るだけではなく、原曲に極端なディレイやリバーブなどのエフェクトをかけてミキシングを施す、ダブという技法を発明しました。ダブはリミックスやマッシュアップなど後年発明されていった音楽技法にも影響を与え、特にヒップホップ、ハウスなどのクラブミュージックに広く取り入れられるなどの影響を及ぼします。

さて、ロック・ステディのミュージシャンが1968年以降にレゲエスタイルへと変化していったのですが、上記のような特徴的な文化が花開いた中で70年代に入り登場した、初期レゲエの代表的ジャンルが「ルーツレゲエ(ルーツロックレゲエ)」と呼ばれる音楽です。この時期のレゲエを語る上で重要なのが、ラスタファリ運動(ラスタファリアニズム)です。これは、ジャマイカの黒人層を対象にした宗教で、自然崇拝・アフリカ回帰・マリファナ(大麻)の信仰などを中心にしたものでした。そのラスタファリズムの影響を強く受けたレゲエは、アメリカのような汚れた文明社会の音楽を否定し、アフリカという自分のアイデンティティに根ざした音楽を志向するようになります。歌詞はプロテスト色が強くなり、曲調はアフリカ色の強いものになっていったのでした。

ルーツレゲエで重要なアーティストが、現在でもレゲエの神様とまで言われているボブ・マーリーです。レゲエというジャンルを世界的に広めながらも、ジャマイカ国内においてラスタファリ運動を牽引する偉大な存在となったのです。

ボブ・マーリーを筆頭として、このルーツレゲエの時期にはバーニング・スピア、ホレス・アンディ、カルチャー、ピーター・トッシュ、バニー・ウェイラー、オーガスタス・パブロといったアーティストが活躍したほか、リー・ペリー、ジョー・ギブス、バニー・リー、キング・タビー、コクソン・ドッドといったプロデューサー、エンジニア勢も多くの楽曲を残し、実験精神と録音技術の向上により、ダブの手法が多用されていきました。

ルーツレゲエは70年代を通して発展しましたが、世界的な成功に伴うアーティストらの海外公演の増加が、ジャマイカ国内での活動を減らす結果に繋がってしまい、さらに政治の混乱が続いてしまったため、ルーツレゲエの硬派なメッセージが徐々に人々にとって響かなくなってしまいます。そうして、レゲエも80年代以降、次の段階へと進んでいきます。

ヒップホップの萌芽

ジャマイカで発生したサウンドシステム文化は、70年代にアメリカのニューヨークにも持ち込まれました。

「人種のるつぼ」と化していたニューヨークは、上流~中流階級の白人の人々が郊外に移り住むようになったのと入れ替わるように、アフリカ系アメリカ人やプエルトリコなどラテン系の移民が、そしてジャマイカからの移民も流入し、特にブロンクス地区に住み始めました。しかし1970年代、不況によってこの地区の失業率が60%を超えるほどとなり、治安が非常に悪化してしまいます。家賃収入が入らなくなった大家が保険金のためにギャングに放火させるなど、劣悪なスラム街と化してしまったのでした。貧困でドラッグにおぼれる人や、ストリート・ギャングが溢れかえりました。

貧困なアフリカ系アメリカ人の若者達は、ソウルやファンク、ディスコが花開いた当時のブラックミュージックを楽しもうとしても、クラブやディスコに遊びに行くお金がありませんでした。そこで、彼らは公園に集まりパーティーをするようになります。ジャマイカの文化であったサウンドシステムと同じように、家から運んできたターン・テーブル(レコード・プレーヤー)を外灯のコンセントに差込み、DJがレコードを回すなかでダンサーが踊り、グラフティー・アーティストは建物や列車に絵を描き、MCはラップを披露したのでした。こうしたパーティーは、ブロック・パーティーと呼ばれ、地区ごとの若者たちが小さなコミュニティを形成して、音楽を楽しんだのでした。これがヒップホップの始まりとされます。こういった最初期のヒップホップは現在、オールドスクール・ヒップホップと呼ばれています。

地区ごとのコミュニティは、縄張り的な意味合いを持つようになり、決まったDJが棲み分かれるようになりました。そういった中でこの時期に台頭した代表的なカリスマ的DJが3人挙げられます。クール・ハーク、アフリカ・バンバータ、グランド・マスター・フラッシュです。この3人が、ヒップホップの歴史で「元祖」と称されています。

オールドスクールの時代のDJやラッパーは、ソウル、ファンク、ディスコミュージックの音源を使用していました。そんな中、DJクールハークは、集まった人々が曲の途中のドラムだけになる部分(ブレイク部分)でやたらと盛り上がることに気が付きます。そこで、同じレコードをもう一枚買い足し、2台のターンテーブルをつなぐことで、ブレイク部分を延長させて再生したのです。これが、ヒップホップの音楽シーンの始まりであり、こんにちのDJの基本となりました。このようにして抜き出されたブレイク部分で再構築したビートを「ブレイクビーツ」と呼び、ヒップホップの制作方法として広まり、現在では様々なエレクトロミュージックにまで広く用いられる重要な手法となります。ブレイク部分でダンサーたちが踊ったダンスは「ブレイクダンス」と呼ばれました。さらにブレイクをバックにMCがボースティングと呼ばれる語りを入れたのがラップの始まりともされています。

1970年代後半、再生しているレコードを手で動かして効果音的なものを発生させるスクラッチが発明されたり、スムーズにブレイクを再生できるようにバックスピン、カッティング、フェージングといった様々なDJ技術が発達していきました。

DJ、ダンス、グラフィティ、ラップ(MC)がヒップホップの4大要素と言われていますが、ストリートギャング文化において抗争を無血に終わらせるために、銃や暴力の代わりとしてこのようなブレイクダンスやラップの優劣が争われていくようになっていきました。

ミュージカル界

つづいてミュージカルに関してです。この時期は、スティーヴン・シュワルツによる『ゴッド・スペル(1971)』『ピピン(1972)』『マジック・ショー(1974)』などが成功しました。また、後に“ブロードウェイの巨匠”と呼ばれるスティーヴン・ソンドハイムの快進撃も始まりました。『カンパニー(1970)』『フォリーズ(1971)』『リトル・ナイト・ミュージック(1973)』などのヒット作を放ちました。

その他、『アニー(1977)』の成功と、その劇中歌「トゥモロー」のヒットもトピックとして挙げられるでしょう。

映画音楽

60年代にヘンリー・マンシーニやクインシージョーンズ、ラロ・シフリン、ジョンバリーらが登場して以降、ポップスやロックサウンドが劇伴に使用されることが普通となった映画音楽は、70年代にもこの傾向が引き継がれ、フュージョンの項で先述したとおり、デイヴ・グルーシンはフュージョンサウンドを映画音楽に持ち込みました。また、ビル・コンティは『ロッキー』で有名となります。

このような風潮の中、1930年代~40年代のハリウッド映画初期に音楽おいて主流だった、マックス・スタイナーなどのクラシックのロマン派を直接引き継いだスタイルを、70年代に復権させた1人の人物があらわれます。それがジョン・ウィリアムズです。70年代初頭から注目され、1975年の『ジョーズ』の成功により、映画音楽界を代表する存在となりました。

その後『未知との遭遇('77)』『スターウォーズ('77)』『E.T.('82)』などの音楽で成功を続け、完全なるハリウッド流シンフォニックスコアの復権となりました。

揺らぐ「クラシック」の境界線

このnoteのシリーズにおいて何度も強調している問題提起ですが、このような19世紀ロマン派的な映画音楽は、もうクラシック音楽史に決して入ることはありません。もっと言えば、直感的にはおかしなことですが、ジョン・ウィリアムズよりもクラフトワークのほうがクラシック音楽に分類される可能性がまだ高い、というようなことまで言えてしまうでしょう。これは、クラシック音楽史~現代音楽までの流れを順に読んでいただいた方には分かってもらえる感覚だと思います。

では、クラシック音楽史的には、1960年代後半にミニマル・ミュージックが誕生した次の段階の音楽はどうなったのか、1970年代の「正当な現代音楽史」として、まずは2つの概念を紹介します。(これは従来のクラシック音楽史的には「結末」「1番最後のトピック」とまで言えるものです。)

1つ目は「サウンドスケープ」の概念の提唱です。これは、マリー・シェーファーによって提唱された考え方で、「音風景」などと訳されます。風景をあらわす「ランドスケープ」という単語からとって造られた語で、そのまま「音の風景」という意味になります。日常生活や環境の中で「音」が風景としてどのように関わっているのかを考えるための概念として提唱されました。たとえば、「工場地域における電子音の周波数や到達範囲はどのようなものか」、あるいは、「街の構造や道路の広さによって教会の鐘の音の到達範囲や埋もれ方が違う」といった研究です。こういった社会調査・実地研究のようなものが、なぜ作曲家や作品中心に語られてきた西洋音楽史上に配置されているのかというと、このサウンドスケープの概念が成立した当初は、ジョン・ケージらの実験音楽の影響のもと、音環境を「音楽作品」として捉える発想が中心にあったからなのです。つまりこれは、前衛音楽の発想として妥当なものだったのです。マリー・シェーファーは、音響生態学的な観点から、サウンドスケープの再設計を試みる「サウンドスケープ・デザイン」の必要を訴えました。

もう1つは「アンビエント音楽(環境音楽)」です。字面だとサウンドスケープと被るような概念ですが、ほとんど社会研究の分野であったサウンドスケープに比べて、こちらは音楽作品としての性格がまだ保たれているといえます。これは、ブライアン・イーノによって提唱されたジャンルです。サティの「家具の音楽」の考え方から発想されたというこのジャンルは、空間や場所に添えるような形で提供される音楽で、自然環境音のように微妙な音の変化に耳を傾けたり、ただ空間に漂う「音」として楽しむことを目的として作られています。こちらもやはり、ジョン・ケージの影響もあると言えるでしょう。イーノは、「アンビエントシリーズ」という4枚のアルバムシリーズをリリースすることで、その存在を世に問い、アンビエント音楽のスタイルを明確にしました。

クラシックの系譜の「現代音楽」のトピックの1つとして記述されることも多いアンビエント音楽ですが、実はブライアンイーノ自身はアンビエント音楽を提唱するまではイギリスのグラムロックバンド、ロキシー・ミュージックに所属していたロックミュージシャンであり、アンビエント音楽の作品を発表するようになって以降も、80年代~90年代の多数の有名ロックバンドのプロデュースや演奏などで参加するなど、ポピュラー音楽界に影響を与えています。さらに、アンビエント音楽というジャンル自体も、この後エレクトロミュージックやロックミュージックの分野で発展していくことになります。

繰り返しになりますが、ミュージック・コンクレートやミニマル・ミュージックなどの、テープによる録音作品が登場して以降、楽譜による作品という暗黙の定義すら失われ、実験音楽はついにクラシックの系譜から解放され、ポピュラーの分野へ引き継がれることとなったのでした・・・。

こうして、クラシック音楽史の物語は終焉したかのように思われましたが、この時期になんと、違った角度から、クラシック音楽に分類していいものかどうか微妙なラインの作曲家・作品が台頭してくるのです。現在の我々にとっても知名度を保っており、決して無視できない存在であるため、ここに紹介します。

1人は、ソ連(現在のウクライナ地域)の作曲家、カプースチンです。正当なクラシック教育を受けて育ちながらも、ジャズに興味を持ち始め、ジャズ・フュージョン・ポップス風の作品を多数書き残しました。それがジャズになぜ分類されないかというと、曲調的にどんなにジャズ風味の要素があっても、カプースチンの作品は即興演奏の要素は一切なく、伝統的なクラシックの書法による完全な記譜による作品であるため、ジャズの系譜とはいえないからなのです。現在でもクラシック奏者のレパートリーとして取り入れられており、クラシックとして扱うのが妥当であるといえます。

もう1人は、アルゼンチンにおいて、タンゴを大胆に芸術化した、アストル・ピアソラです。20世紀前半の古典的なタンゴの隆盛以降、アメリカンポップスの人気に伴って衰退してしまっていたタンゴですが、従来の社交ダンス的な側面を捨てて、ピアソラはクラシックやジャズの要素を強くしてタンゴを芸術化してみせたのです。このようなタンゴは、古いタンゴと区別してモダン・タンゴというジャンルとされます。代表曲の1つである『リベルタンゴ』は現在ジャズやポップスでも頻繁に演奏されるスタンダード曲的な立ち位置となった一方で、組曲『ブエノスアイレスの四季』など、クラシック楽曲として受容されて演奏・鑑賞されている作品も多く存在しています。

このような、カプースチンやピアソラのような音楽は、音楽史上では非常に立ち位置が難しいですが、こうしてそのまま記述して配置してあげることが大事かと思います。

クラシックから発展した「現代音楽」の結末として、実験音楽がテクノやロックの分野へと引き継がれていった一方で、別のポピュラー分野のエッセンスを従えたクラシック的音楽が発生し、クラシック音楽の境界線は揺らいでいった、といえるでしょう。こうして、クラシック音楽の新局面が問われているのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

![音楽史note[JUN]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/138783555/profile_c84af2a23c59f9583876f3c8dba39814.png?width=60)