#豊臣秀吉

家康が腹を決めたのは、秀頼が眩し過ぎたから。

うっそ~ん!

「おもしろい」

とつぶやきながら、茶々が不敵な笑みを浮かべる。

大坂の陣の引き金となった「方広寺鐘銘事件」は家康から難癖を付けたのではないの?

なんで豊臣方が仕掛けた事になってんの?

これには参った。。。

いったいどこまで徳川を美化するのでしょう。

いくら可能性はゼロではないにしても、私には強引に思えます。

過去記事にも書かせていただきましたが、茶々に対しては、その他のエピ

妻たちを見ると家康の狙いがわかる?!

英雄色を好む

と言うけれど、戦国の三英傑の正室や愛妾の数を見ると、うなずけるものがあります。

織田信長は妻9人(子27人)、豊臣秀吉20人(子4人)、

そして徳川家康21人(子16人)。

あくまでも確認できるだけでこれだけいるのですが、実際にはもっとたくさんの側室や子供がいた可能性もあります。

宣教師のルイスフロイスは、秀吉の愛妾は300人いたなどと言っているぐらいなので、公にされていない

今回は大阪人として物申す!

「殿、決してお忘れあるな。わたくしはどこまでも、殿と一緒でござる」

石川数正は自ら裏切ったのか、それとも家康の命でスパイとして送り込まれたのか。

どちらの説を採るのか、ある意味楽しみにしていましたが、なるほどこうきましたか。

大坂の繁栄ぶりや秀吉の言動を冷静に観察し、自らの独断で相手の懐に入り込んだわけですね。

捨て身の言動には迫力すら感じました。

演者の松重豊さん、とても「孤独のグルメ」での

フロイスが見た日本のクリスマス

早いもので、もうクリスマスの時期となりました。

まずはm.Aさんの記事を紹介させていただきます。

彼女は主に西洋史関連の記事を書かれていて、サバサバした文体で無駄な言葉は一切なく、端的で解りやすい記事なのです。

日本史しか知らない私にとって、いつも興味深い学びがあり、見識が広まります。

本日の学びは「ビーダーマイヤー時代=わびさび時代」でした!

詳しくは是非とも記事を読んでくださいね。

さ

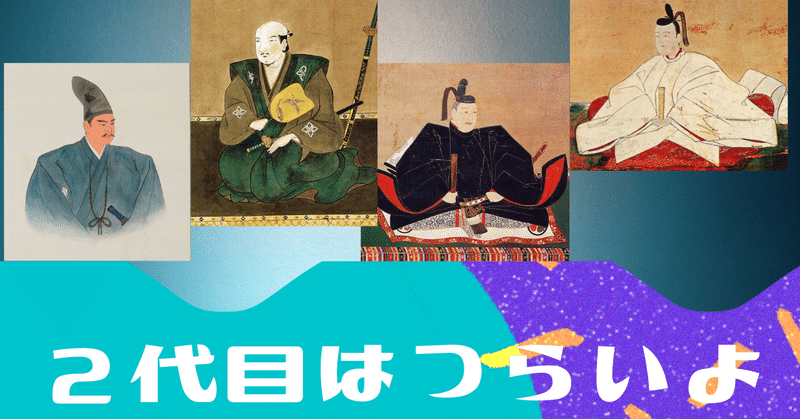

他にもあった!各時代の「合議制」

何かと話題の今年の大河「鎌倉殿の13人」ですが、何が面白いって、主人公やタイトルが「鎌倉幕府」でもなければ「源氏政権」や「北条執権」でもない「13人の合議制」という点が新鮮ですよね!

今までは、脇役に押しやられていた人たちにスポットを当てた所が大きな魅力でしょう。

そもそも「合議制」とは、国政の執行機関を、複数の人の意思によって取り決める制度のことで、現代の内閣も、国会の衆参両議院のすべての委

世界が学んだこと (エッセイ)

自国の《独裁》が完了に近づいた《独裁者》は、

➀ 必ず、

➁ 次のステップとして、

弱い国(=大きな犠牲を出さずに制圧できる、と独裁者が考えた国)を侵略する。

これが、今回、世界が学んだことの《本質》だと思います。

・ロシアとウクライナがもともと兄弟国だったからだとか、

・プーチンが旧ソ連の領土を取り戻そうとしているからだとか、

・自国の防衛ラインが侵されそうになっているからだとか、

いろいろ