「西洋クラシック至上主義 vs 文化相対主義」と「ポピュラー音楽」

つい最近まで、学問において「音楽」といえばそれは当然「西洋クラシック音楽」のことを指していました。音楽を取り扱う専門家は、言及対象としてクラシックのみを対象とすることが自明の理でした。音楽の専門家にとってクラシック外の分野は眼中になく、卑俗で扱うに値しない対象外のものだとされたり、批評対象になった場合でもクラシック美学のルール・基準でのみ良し悪しが判断されるという、価値の押し付けがあったのです。

しかし、21世紀に入り、これが「西洋中心主義」だったとしてようやく批判されつつあります。これは、ポストコロニアリズムという立場から出た考え方です。ポストコロニアリズムとは、直訳すれば「ポスト植民地主義」となります。

これまではあらゆる学問において、西洋が頂点と位置づけられており、

「呪術的で未発達なもの(=非西洋)」

↓

「科学的で先進的なもの(=西洋・近代)」

というふうに進化論的に物事を考える視点が正しいという前提がありました。しかし、この考えは西洋近代の帝国主義・植民地主義の産物であったとして反省する機運が生まれています。非西洋のものを差別的視線で見ない。これがポストコロニアリズムの考え方であり、政治・経済、歴史研究、現代思想、そして美術や音楽の分野など、現在のあらゆる学問分野に浸透しつつあります。

音楽における西洋主義の議論において、論点の1つに「音階」についての話があります。

西洋音楽は、十二平均律を基にした「ドレミファソラシ(ド)」の七音音階が基礎となっています。一方、日本の「ヨナ抜き」の五音音階など、アジアや非西洋の民族に固有の音階は「ドレミ・・・」の七音ではありません。これらは、それぞれの民族が持つ独自の音階であって、本来どちらが良い悪いという問題ではなく、優劣を付けることはおかしいのです。世界には、三つ、あるいは二つの音しかない音楽もたくさんあり、その少ない音で民族の世界観を見事に歌います。

しかし、19世紀以降のヨーロッパやアメリカでは、少ない音階は未完成であり、七音音階こそが科学的に完成された音階だと信じられてきました。五音音階は七音音階に到達する以前の「未開な民族」の音楽だと音楽辞典に載るほどだったのです。

こうした考え方がようやく今になって反省され、音楽学においても「クラシック音楽はヨーロッパ人の特定の時代の民族音楽に過ぎない」という考え方が当たり前になってきつつあります。

しかし、この認識は文学研究的な分野としての音楽学や社会学など、文系の研究分野の人間だけに未だとどまっており、芸術として音楽を取り扱う批評家や、現場で実際に演奏を行う音楽教師・クラシック演奏家、または一般的なクラシックリスナーなどにとっては抵抗がある人が非常に多く、まだまだ前時代的な西洋音楽至上主義が根強くはびこっているといえます。

明らかに差別的に思える前時代的な考えが、なぜ未だに拭えないのでしょうか。西洋至上主義者が西洋音楽を信奉する理由として、次のようなものがあります。

今や西洋音階が世界中に広まっており、非常に大きな影響力を持っている。それは、西洋音階が科学に裏打ちされた「普遍的」なものだからだ。数理的に導き出された普遍的な音階は、決して民族的なものではない。

このような考えを信じているからなのです。西洋主義者はナショナリズムを嫌います。そして、「西洋」という「万国共通の普遍」を「民族」という国家主義的なものに押し込める考えのほうが危険なのだ、とまで主張するのです。

しかし、西洋音階が世界的に広がった背景には、文字通り欧米列強の植民地支配や帝国主義による武力侵略という、政治的・軍事的な理由があります。そうした歴史的経緯に目をつぶり、西洋音階が広がりを見せたのはそれが優れているからだ、と考えることは、自由と平等の思想を以て世界を統べた白人は優れていて、野蛮な地域の暴力的な黒人は劣っている、というような人種差別意識と同等の傲慢さを孕んでいるといえるでしょう。

英語が国際語となったのには歴史的・政治的な理由が背景にあって、文法が優れているからではありません。しかし西洋主義者は「英語は他より優れた言語だから現在の地位にある」という考え方をしています。そのような視点を反省しよう。というのが、文化相対主義の立場なのです。

さあ、みなさんも、差別的な視線を反省し、文化相対主義の考え方を持って非西洋各国の民族音楽を尊重しましょう。

みんな違って、みんな良い。

平等な音楽ライフをエンジョイ!

・・・・で、終われますか?

心に響きましたか?

純粋に考えてみてください。

みなさんにとって、「音楽」といえばどの範囲を指していますか?

ここまでの議論を、もう一度復習してみます。

学術上、「音楽」といえばそれだけで「クラシック」のことだった。クラシックは世界に浸透しているから優位性がある、という論法で、西洋主義者は西洋音楽の普遍性を主張。

それに対し、ポストコロニアリズムの考え方に沿って、「クラシック」だけが「音楽」ではない!「非西洋」「民族音楽」にも目を向けよ!と、文化相対主義者たちは主張。

・・・僕らにとって最も身近な音楽が、あまりにも蚊帳の外ではありませんか?

「ポピュラー音楽」のことです。

芸術音楽を重視するか、民族音楽を尊重するか。極端なことを言えば、ほとんどの人にとってそんな議論はどうでもいいことであり、「音楽」について語るのだとしたら、今だったらYOASOBIや米津玄師、ジャスティン・ビーバーやブルーノ・マーズ、ジャニーズ問題やAKB商法のことなどを考えるほうがよほど喫緊だとは思いませんか?

正直なところ、多くの大衆にとって「クラシックがどうの、民族音楽がどうの」とかいう議論自体が、庶民生活から遠く離れた、学者・論壇という浮世離れした人たちのどうでもいい喧嘩にしか聞こえないのでは?と思ってしまうのです。

この話題に関して、自分の率直な感想と立場を書きます。

クラシック音楽界がこれまで「常識」「正解」としてきた通念・考え方には傲慢な視点が含まれており、それを解体して視点を相対化していくべきだ、という主張には完全に同意します。

しかし、そこからのアプローチにおいて、反西洋主義派の人たちの主張では、我々に実感が無さすぎる遠い国の民族音楽ばかりが持ち出されているように感じ、これでは非常に共感しづらいと感じます。

自分としては、「西洋 vs 非西洋」の構図の解体はもちろん重要なことではありますが、それよりもまず「クラシック vs ポピュラー」の問題から始めるべきだと思うのです。

(さらに言えば、そのためにはまずクラシック内部の「ドイツ/フランス/イタリア」の問題から始めないと見えてこないものもあります。この問題は、19世紀に確立された「ドイツ中心の芸術美学」という部分に、根の深い原因があります。「普遍性」とは19世紀ドイツのキーワードなのです。)

このようなことを言うと、「そもそもクラシックとポピュラーの問題は西洋と非西洋の議論とは全く論点が違う話だろう」と指摘されることもあるのですが、「クラシック思想(ドイツ美学)の自己中心的な視点に疑義を呈する」という点で、問題意識・批判の矛先は同じであり、そこから目指す先が異なっているのだ、と言えば良いでしょうか。

まず「ポピュラー音楽」は、この文化相対主義の話題の中でどう位置づけられるのでしょうか?

答えは、「ポピュラー音楽」は「西洋音楽」の中に含まれる。です。

つまり、文化相対主義者たちは、クラシック音楽もポピュラー音楽も含めて大きく「西洋音楽」と定義し、それを批判しているのです。しかし、それでいて、具体的な指摘や思想の批判対象としては、クラシックの考え方のみが攻撃先として想定されていて、ポピュラー音楽の感覚は考慮対象外になってしまっている、というズレがあるのです。

また、西洋音楽至上主義者たちも、自分たちの正統性の根拠として「西洋音階の普及度」を挙げますが、実態として西洋音階は「ポピュラー音楽」によって強化されて人々の間に浸透しているのであって、狭義の「クラシック音楽」自体は今や覇権を失った斜陽産業でしかないでしょう。

しかし、クラシック民は「ポピュラー音楽」を「クラシック音楽主体の"西洋音楽"の範疇にある、単なるクラシックの下位互換」のように位置づけ、そのうえで西洋音階の普及を大きく「西洋音楽の覇権」とし、それを根拠に「クラシック音楽の覇権」を信じ続けているのです。

「西洋音楽」vs「非西洋音楽」の議論は、「クラシック民」vs「文系学者」の思想対立であって、一般的なポピュラー音楽聴取者の感覚は置いてけぼりになってしまっていると言えるでしょう。

音楽における学術的な議論に詳しく無い人がこの対立について考えるとき、そもそも前提として、西洋主義者たちがどのような音楽史観を前提として捉えていて、文化相対主義者はどこに対して異議を唱えているかを、まずきちんと捉えなければいけません。それを認識しないまま首を突っ込んでも、議論がずれるだけです。

西洋音楽至上主義者・クラシック民(=従来の「学術的正解」)が考えている「全音楽史」は、以下のような構図だといえます。学校の音楽の授業でもこのような音楽史が教えられていました。

従来の音楽史観においては、西洋音楽理論に沿って、「野蛮なものから先進的なものへ」という一直線的な発展史観で音楽の時代区分が位置付けられていました。こうした史観を発達させたのは、19世紀ドイツの文化ナショナリズムが背景でした。

それに対し、文化相対主義者は、「非西洋の民族音楽」が「未開で野蛮」と位置付けられていること、そして、バロック期以降の西洋音楽理論が普遍的な真理だとされていることに対して、批判をしています。

しかし、ここで「ポピュラー音楽」の立ち位置は未だ、「クラシック音楽」という大カテゴリーに従属する、西洋音楽の下位互換的分野でしかありません。

こうした認識を、考え直してみたいのです。

そもそも、音楽史の時代区分における

古代・中世・ルネサンス(=前史)

↓

バロック

↓

古典派

↓

ロマン派

↓

近現代

という分け方は、決して平等な間隔で分けられておらず、各区分に含まれている期間の長さや縮尺に相当な偏りがあるといえます。

もちろん、等間隔に分けることが必ずしも正しいわけではなく、特徴ごとに区切りをつけて分けるほうが妥当ではあるともいえるのですが、そこには客観性というものは存在せず、常に歴史を語る人の視点・思想が反映されてしまいます。

学術的な音楽史の時代区分には、クラシック音楽中心の視点、それこそ西洋至上主義の思想が色濃く反映されているのです。

このような史観を解体してみます。

当noteの過去記事に、等間隔で引いた目盛りに日本史と世界史を配置した年表があります。そちらも是非参考にしていただきたいのですが、

音楽史という枠ではなく、一般的な世界史という枠で時代区分を考え、各時代の覇権(ヘゲモニー)をざっくりと考えてみます。

中世において、ヨーロッパは辺境の田舎であり、文化の発信地として栄えていたのは実はイスラム世界でした。

ルネサンスを経て、大航海時代からヨーロッパの世界侵略が始まります。ここから闇深いヨーロッパ覇権の時代が始まったといえるでしょう。

そして、第一次世界大戦を経てヨーロッパは疲弊し、20世紀以降はアメリカの時代だといえます。

このような距離感で時代区分を捉え、このテーブルの上に音楽史を配置することを考えてみます。すると、凡そ以下のようなものになるでしょう。

このような分け方でとらえるとき、「クラシック音楽」の時代は、右から2番目あたりの位置になります。こうして眺めてみると、西洋中心主義の基礎となっているバッハやバロックを起点とした従来のクラシック音楽史がどの程度の偏り具合だったのか、ということが分かってきます。

こうした前提のもと、当noteでは従来のクラシック音楽史を捉え直し、クラシック音楽史と各ポピュラー音楽史を接続して描いてきました。

繰り返しになりますが、歴史というものは、客観的なものは存在しえず、必ず「記述する視点」が存在します。

各ポピュラー音楽史をまとめるにあたり、ジャズ史、ロック史、ミュージカル史、映画音楽史、ヒップホップ史、、、など、それぞれバラバラの史観で記述されている各系譜を個別に知っていく必要がありました。

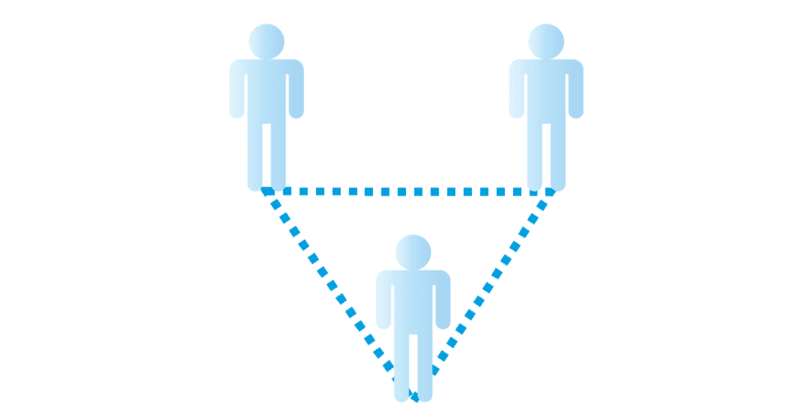

知る必要があった「各系譜」の構図をまとめてみると、以下のようになります。

この図において、色のついている部分すべてが「西洋音楽」「西洋音階の音楽」です。

「文化相対主義者」は、この図における無色の部分の尊重を求めているといえます。

しかし、その批判対象として想定されている「西洋音楽至上主義者」とは、「クラシック至上主義者」のことでもあり、基本的にピンクの部分のみを「音楽」と呼んで信奉している人たちなのです。

ピンクの部分を中心に据える考え方に疑義を呈し、他の音楽ジャンルの尊重を求める。という意味では、筆者の立場は文化相対主義者と共通してはいますが、「西洋音楽至上主義 vs 文化相対主義」の議論は、上記の図でいうところの「ピンクの部分 vs 無色の部分」でのみ行われているといえ、その構図には自分はあまり共感しない、という立場であります。

(ちなみに、クラシック界の学術事情に詳しくない単なるロック好きのおじさんが、この話題に首を突っ込み、文化相対主義者に共感してクラシック批判を行う場合がありますが、黄色の部分を中心にしか見れていないのにも関わらず、ピンク vs 無色 の議論に参加できている気になっているだけでしょう。)

ピンクの部分の優位性、つまり西洋音楽至上主義がまかり通る根本要因として、19世紀ドイツの音楽美学や進化論的歴史観が根底にあり、これが大問題であるのです。

ただ、21世紀の我々にとって、もはや実感が薄くなった遠い国の民族音楽よりも、ロックやヒップホップなど、数あるポピュラー音楽を対象にして音楽を考えることのほうが大切な問題だとも思います。

もちろん、再三強調しているとおり、「歴史を記述する視点に正解は無い」ということは大前提としたうえで、自分は、この図に示したような構図で音楽史を捉えるのが「今現在の我々にとって妥当」だと主張したいのです。

こうした僕の記述する視点の音楽史について、西洋音楽至上主義者と文化相対主義者の双方から、真逆の批判が飛んでくることがあります。

西洋音楽至上主義者から見ると、僕の音楽史は「ポピュラー音楽の部分は非常に細かいのに対して、クラシックに対する視点は不十分で偏りがある」と感じるようです。

つまり、もっとクラシック音楽を尊重しろ!ということでしょう。

一方で、文化相対主義者から見ると、僕の音楽史は「声高に〈従来の視点を解体する〉とか〈マクロの視点で〉とか〈俯瞰で見る〉とか〈クラシック以外のジャンルを尊重する〉……というような大義を掲げているにもかかわらず、西洋音楽至上主義の視点から全く抜け出せていない」と指摘されたりするのです。

つまり、もっと民族音楽を尊重しろ!ということでしょう。

西洋音楽至上主義者のほうの主張は論外として、文化相対主義者の意見については、僕が民族音楽に知識が及んでおらず、不十分であることは認めます。しかし、僕個人が調べてまとめるにあたって、この範囲が限界でしたし、僕は、従来のクラシック史の視点を解体して新たな視点を提示するという意味で、この範囲で十分目的が達成できたと思っています。十分頑張りました。

それでも不十分で、民族音楽の尊重を求めるなら、あなた方自ら、文化相対主義的に妥当だと胸を張れる、民族音楽の範囲まで含めた「全音楽史」みたいなものをわかりやすくドーンと提示してみればいいと思います。それについて僕は否定はしません。でも、僕がそれをやるつもりもありません。

ですし、文化相対主義者たちもそれをやろうとしないし、できないのでしょう。

結局、「西洋主義的な常識に囚われ偏った視点で認識していた歴史を今まではさも"科学的事実"のように記述してきていた」という反省があるがために「歴史を語る行為そのもの」を避けてしまっているというのが今の音楽学の現状ではないですか。だから、誰かが歴史を語っている行為そのものを「危険」として頑なに否定するのです。そして、クラシック界隈を相手に、視点の否定ばかりを行ってしまっているのです。

でも、それって、結局のところ「逃げ」でしかないのではないですか?

文化相対主義者がクラシック至上主義への批判と反省のため歴史を記述すること自体から逃げているあいだに、新しい音楽文化は(しばしば西洋音階が強調されながら)目まぐるしいスピードで産まれ続け、変化し続けています。これらを追っていくことこそが、今現代を生きる多くの音楽リスナーや音楽好きにとって、一番大切なことではないのでしょうか?

この部分が全く見えていないと、頑なに文化相対主義を主張しても響かず、結果的に西洋音楽至上主義の権威が未だに根強くはびこることを支えてしまっているともいえるのではないでしょうか?

何度も再三強調していますが、

「客観的な歴史などありえない」

「歴史に正解は無い」

これは大前提として共有されるべき定理です。

しかし、それを以て歴史を語る行為そのものから逃げ、既存のものへの攻撃ばかりに終始してしまうのは、違うでしょう。

歴史は常に誰かの主観の視点が入る、ということはわきまえた上で、それでも、自分たちが日々触れている様々な音楽について、積極的に語っていくことが大事なのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

![音楽史note[JUN]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/96298738/profile_b6db19ec54c8a5b6bdacc78367996433.png?width=60)