- 運営しているクリエイター

#日経COMEMO

主体性を発揮できる組織をデザインするには?

なかなか興味深い記事です。今後、どうなっていくのか気になります。

#日経COMEMO #NIKKEI

ヒエラエルキーか、ホラクラシーか、もちろん、どちらが優れているかということではないでしょう。上下関係がなくなる=主体性が生まれる…と短絡的に解釈されがちですが、それも違いますよね。

上司・部下がないというよりも、一人ひとりの役割や貢献を明確にして、都度互いにフィードバックしながら、見直すこと

「脱・年功序列」に向けた3つのステップ。魅力ある成果主義制度が人材獲得競争に勝ち抜くために必要不可欠。

皆さん、こんにちは。今回は「年功序列制度」について書かせていただきます。

これまで日本のビジネスパーソンの働き方を守ってきた年功序列制度は、近年では成果主義や実力主義の流れもあり、若手を中心に“働きがい”の低下を招く一つの要因になっています。

「一定の役職に辿り着くまでに何年もかかる」「同じ社歴ならば、能力に関係なく全員同じ役職と同じ給料」「“20代で管理職”にというのは現実的には起こらない」

過去を向いた教育ではなく、未来の可能性のための教育にしていこう 〜『教育と愛国』と『成長戦争』の比較から

お疲れさまです。uni'que若宮です。

今日は久々に「教育」について書きたいと思います。

過去を向く『教育と愛国』の違和感先日、『教育と愛国』という映画を見てきました。

「愛国」という言葉があるように、政治的なテーマも半分入っていますが、日本の教育の問題について、改めて考える機会になりました。。。(教育に携わる方は是非みてほしいです。そして問題だと感じたらなにか変えるアクションをとっていき

建設コンサルタント業界における人材育成についての私見

中野信悟

論説委員

パシフィックコンサルタンツ株式会社

私ごとですが、土木業界に身をおき25年を目前にしている。あらためて、土木は、国や地域の未来を多くの関係者とともに創っていくやりがいのある魅力的な業界であると感じている。

昨今、コロナ禍やウクライナ侵攻等を受けて、経済の不透明感が高まっているにも関わらず、私が所属する建設コンサルタント業界は幸いにも業績が好調である。海外インフラ関連プロジェ

「手応え」を与えるサンドイッチ・フィードバックとは

良いフィードバックをもらえるととても嬉しい気持ちになり、やる気が湧いてきますが、一方で、フィードバックをもらってなんだか悲しい気持ちになったり、凹んだりすることもあります。

そのような経験があるからこそ、他の人のアイデアにフィードバックするときは「良いフィードバック」になるよう気をつけています。そのなかで「良いフィードバック」に気をつけているなかで、「サンドイッチフィードバック」を自分なりに解釈

褒めないでください!

こんにちは、ナラティブベースのハルです。突然ですが、わたし、褒められるのがとても苦手なんです!よく人の育成や子育てについて「褒められて伸びるタイプ」とか「褒めて伸ばす」とかいう言葉を聞いてきました。その度に「褒めること」を意識的にチャレンジしてみたのですが、なんともわざとらしーい感じになってしまいます。そもそも自分が「褒められて伸びるタイプ」つまり「褒められてモチベーションがあがるタイプ」ではない

もっとみる「ゆるい組織」に陥らず、心理的安全性を確保するには

こんにちは、ナラティブベースのハルです。様々な組織に『ナラティブな(各々自分を語る)場』を持つことや慣習化を提案しています。そのときに初期によく出てくるのが「それぞれの事情を聞いたら収拾がつかなくならないか」「そんなパンドラの箱をあけるようなことをして大丈夫か」といった問いです。同じように『心理的安全性』をつくることは同時に「そんなことをしてゆるい組織にならないか?」「緊張感があってこその成果では

もっとみるドラマ『99.9-刑事専門弁護士』から学んだ、心理的安全性の作り方

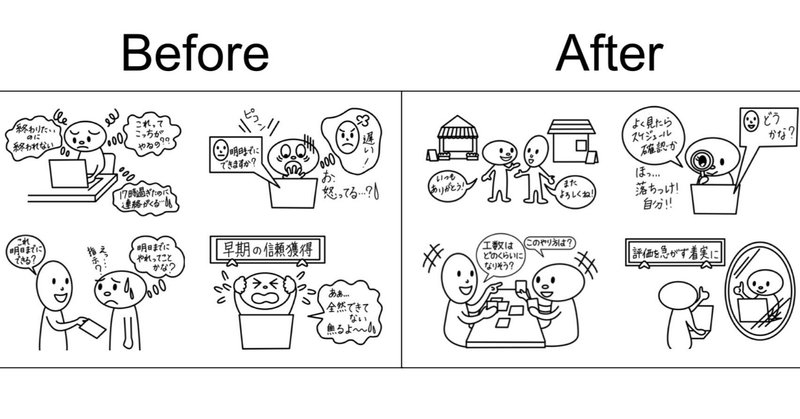

先月、部のメンバーとの1on1についての記事を書いたところ、過去一番の反響でした。ありがとうございます。

今日は、前回の記事で書ききれなかった、私なりの信頼関係の作り方について書きたいと思います。

前回の記事では、1on1の最後に本人に自分の発言を振り返ってもらって、気づきを言語化してもらうことが大事だと書きました。

しかし、もしも目の前にいる私が信頼できる人間でないと、気付いたことを素直に

心理的安全性を高める為にリーダーが知っておくべきこと

ここしばらくビジネスの世界においても「心理的安全性」という言葉を聞く機会は増えました。

漠然と「心理的安全性が高い組織は良さそうだ」と感じる人は多いと思いますが、なぜ組織づくりにおいて心理的安全性と向き合う必要があるのか、心理的安全性を高めるにリーダーはどう動くべきなのかなどについて、今回は考えていきたいと思います。

心理的安全性って何?そもそも心理的安全性って何なのでしょうか。

心理的安全