2023年11月の記事一覧

直線上で迷う(線状について・01)

直線上で迷うことがあります。嘘ではありません。誰もが経験していることです。私もしょっちゅう経験しています。

証拠があります。ハードエビデンス(hard evidence)、動かぬ証拠というやつです。

たとえば、こんなふうにです。動画をご覧ください。

ごめんなさい。

動かぬ証拠ではなく、動く証拠(soft evidence?)でした。

*

小説には始まりと終わりがあ

迷う権利(線状について・03)

人は直線上で迷う。ただし、「私は直線上で迷っている」と口にするのはタブーである――。

これまで、そうしたことを書いてきました。さらに言うと、次のようにも書きました。

人生や世界や宇宙が、くねくねごちゃごちゃしているから、それをすっきりさせる工夫が線状化や直線化である。

*

人は直線上で迷う生き物であるにもかかわらず、「私は直線上で迷っている」と人前で口にしてはならないし、

振り(線状について・04)

誤っても謝らない、つまりブレない人が上に立つ社会は生きづらい。生きづらいどころか恐ろしい。ブレないリーダーの体裁や辻褄合わせに、人びとが付きあわされて、ブレたり迷うことができなくなる。迷う権利を行使できなくなる。

前回は、そういう話をしました。

*

誤っても謝らない。ブレない、揺れない、振れない、迷わない――。

これは、詳しく言うと次のようになります。

誤っても誤った

振りまわされる(線状について・05)

この記事では、ミシェル・フーコーとノーム・チョムスキー、およびジャック・ラカンの動画と、古井由吉と蓮實重彦の作品と著作からの引用文を題材にして、生きていないものの身振りに「振れる」行為について考えてみます。

Ⅰ 人の身振りに振られる

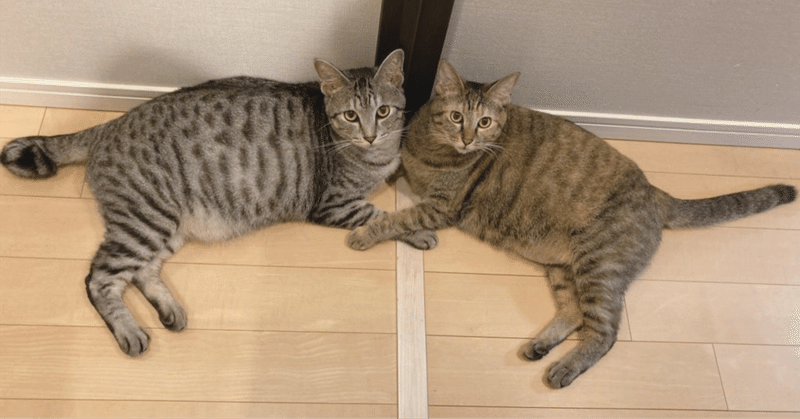

最近、ぼーっとしながら見ている動画あります。ぼーっと見ていると、なんとなく楽しいのです。

ミシェル・フーコー、ノーム・チョムスキー

以前はミシェル・フーコ

見えない反復、見える反復(反復とずれ・02)

人において、反復と「ずれ」(差違)は別個に起こるものではないし、対立するものでもないのではないか。そんな話をします。ややこしそうに聞こえるかもしれませんが、歌や詩を例にして具体的に話すつもりです。

見えない反復、見える反復

唱歌「故郷(ふるさと)」(作詞:高野辰之、作曲:岡野貞)です。

この歌では、ある反復が起こっているのですが、それは聞き取れるでしょうか? つまり、反復をずれとして聞き