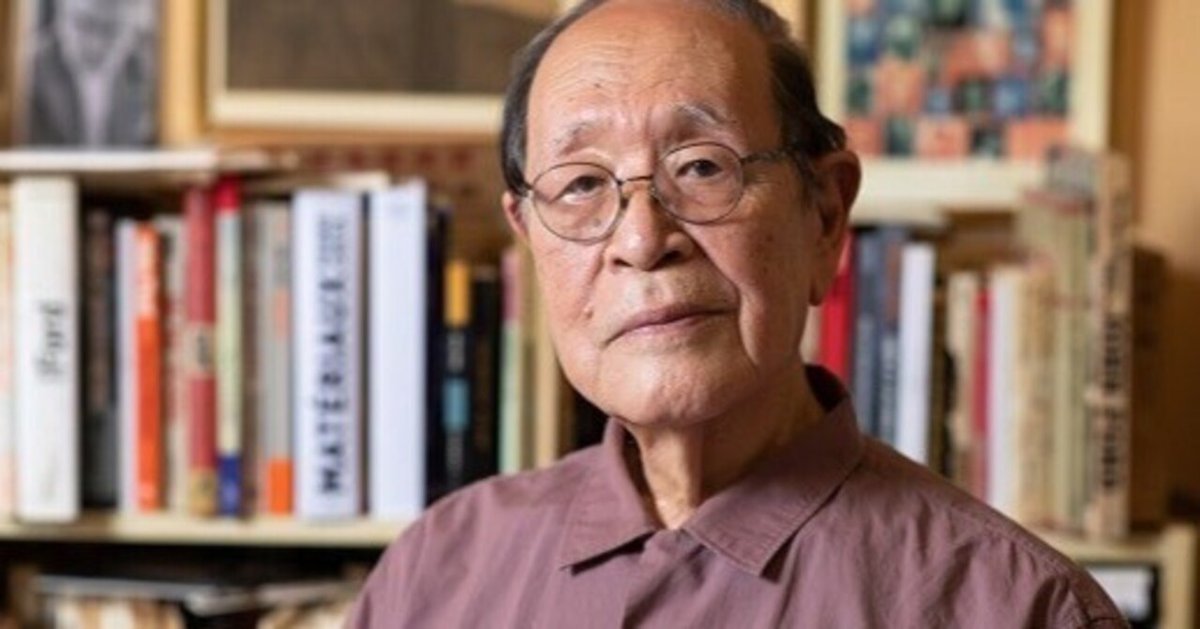

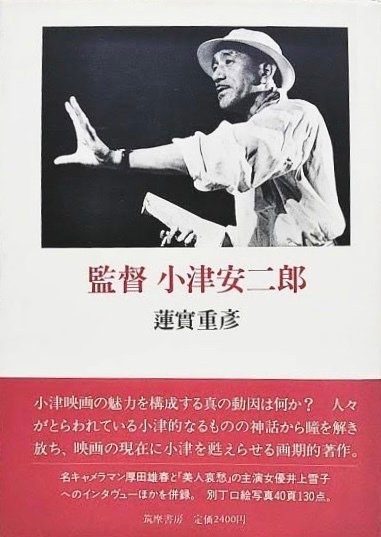

蓮實重彦 『監督 小津安二郎』 : 「説話論的」とは何か?

書評:蓮實重彦『監督 小津安二郎』(ちくま学芸文庫)

私が読んだのは「ちくま学芸文庫」版の旧版の方で、「増補決定版」の方ではないが、大勢に影響はないだろう。

だいたい、何かを増補したから、それで面白くなった本なんて、まずない。増補されるのは、たいがいの場合「グリコのおまけ」ほどの価値もないものだ(「昭和」的な比喩で申し訳ない)。

先日書いたレビュー「蓮實重彦曰く 「小津安二郎ファンもまた、おおむね 馬鹿である」。」の最後で、私は、次のように書いて、小津安二郎ファンを煽った。言い換えれば「奮起を促した」のである。

『ともあれ、小津安二郎のファンを自認する人は、せめて自分が蓮實重彦から「見下されている」という自覚くらいは持った方がいい。

またもし、「いや、私は、蓮實に見下されている『大半』には入らない人間だ」とそう自負しているのであれば、せめて蓮實重彦の「小津安二郎論」くらいは読んで、蓮實を論理的に批判するくらいのことはすべきであろう。

そんなこともできないでいて、自分一人で賢いつもりでいるというのは、それこそが「馬鹿な大衆」であることの、なによりの自己証明にしかならないのである。』

だが、こう書いた時点では、私は、蓮實重彦の「小津安二郎論」である『監督 小津安二郎』を、まだ読んではいなかった。いずれ読むつもりだったし、その時はきっと批判的な内容になるだろうとは考えていたのだが。

ではなぜ、これまで『監督 小津安二郎』を読まなかったのかと言うと、要は、蓮實の「小津安二郎論」の影響を受けたくなかったからだ。

読んでしまえば、良かれ悪しかれ、その影響を多少なりとも受けて、一定の「色眼鏡」を通して小津安二郎(作品)を観てしまうことになるだろうから、まずは自分の目で小津作品をある程度見て、自分なりの「小津評価」が固まった段階で、蓮實重彦の「小津論」と対決しようと考えていたのである。

しかし、上のように書いて、小津ファンを煽ったからには、そろそろ私も蓮實の『監督 小津安二郎』を読まないと義理が立たないかとも思ったし、そもそも、かなり個性的なものではあろう、すでに私なりの「小津評価」を語っているとは言えるだろうから、もう蓮實の『監督 小津安二郎』を読んでもかまうまいと思ったのである(私の「かなり個性的であろう小津評価」とは、下のレビューである)。

つまり、私は、これまで公には語られなかったであろう、小津安二郎に関する次の2点について指摘した上で、それが小津作品の「保守的な形式主義」の原因の一端なのではないかと、そう推理したのである。

(1)「理想の父性への憧れ」と表裏一体の「少年愛」傾向

(2)「毒ガス兵器部隊」に所属したという戦争体験にともなう「過去の隠蔽」

小津安二郎の作品に、理想としての「ありし日の昭和」や「ありし日の日本」的なものを見ているのであろう、昨今のナイーブな「小津安二郎ファン」からすれば、私が指摘したようなことは、仮にうすうす気づいていたとしても、そこから目を逸らせたかった部分だろうというのは、容易に想定できた。だからこそ私もまた、それをさせないために、あえて「挑発的」かつ「神聖冒涜」的に指摘をしてみせたのである。

こうした私の態度の基本にあるのは、「神格化」を許さない、というものだ。どんなに偉大な人であろうと「所詮は同じ人間だ」という認識である。

実際、ファンの人からすれば、上のような「疑い」を抱いたとしても「直接的な証拠のないことだし」と考えて、こうした疑問の提出を差し控えることだろう。

要は「信仰者」が大勢いる場所で、「神様なんか、いるわけない」などと、真実ではあっても、あえて周囲の顰蹙を買うようなことは口にしたくないと、無難に考えるだろうからだ。

しかし「批評」というものは、そういう(無難を旨とする)ものではない。そうであってはならない。

すでに出来上がっている「イメージ(評価)」を是認するのではなく、それを「再検討」に付していくことこそ、批評的な態度であり、そうしたところにこそ、批評の存在価値もある。「賛成、賛成」なんて意見は、商品価値はあっても、批評的な価値を持たないのだ。

ともあれ、そんなわけで、私はすでに、簡単ながら「独自の小津安二郎評価」を提出済みなのだから、もう蓮實重彦の『監督 小津安二郎』を読んでもかまうまいと思ったし、仮に「似たような意見」であったとしても「パクリ」呼ばわりされる心配もなくなったと、そう考えたのである。

で、「さあ、切り刻んでやるぞ」と、そんな気持ちで『監督 小津安二郎』を読んだのだが、その結果はどうであった?

結果は「なんだ、蓮實のやつ、けっこう当たり前なことを書いているな。言いたいことの大筋は、私と同じじゃないか」というものであった。

○ ○ ○

小津安二郎ファンの多くは、本書を「難解だ」と思うだろう。だが、それは当然なのだ。

蓮實重彦は本書で、「ポスト構造主義」あるいは「ポストモダン思想」的な「観点」から、小津安二郎を論じているため、そういうものを読んでいない人にわかりにくい。「フランス現代思想」を読んでいる映画ファンの方が、むしろ珍しいだろう。読んでいる人が、映画評論家になっているにしてもだ。

だから、良くないのは蓮實重彦の方である。つまり、そうした観点から小津安二郎を論じるのは大いに結構なことなのだが、それを映画ファンに読んでもらい、広く理解してほしいと思うのであれば、もっと噛み砕いて、わかりやすく書くべきなのだが、蓮實は、あえてそれをしていないのだから、当たり前の(フランス現代思想に興味がない)映画ファンに、本書の理解が困難なのは、当然の結果なのである。

ではなぜ蓮實は、そんな「不親切」なことをしたのか。

それは簡単にいうと「難しい言葉による、権威主義的な威圧」を意図したからだ。要は「凡庸なおまえらには、わからないだろう?」と、暗にそう言って読者を威圧しているのであり、またそのことにより、あることを隠蔽した。

そして、そうした態度を象徴する言葉が、本書でもくどいくらいに繰り返される、例の「説話論的」というやつである。

私自身、決して「哲学」をやった人間ではなく、「文学」の延長として「現代思想の入門書」を齧った程度なので、当初はこの「説話論的」という言葉が、まったく理解できなかった。で、いろいろとネット検索しているうちに、これは「構造主義」的な概念だということに気づいたのである。

しかしながら、この言葉の説明は、本筋ではないので後回しにして、先に本書の総合的な評価を記しておくと、前述のとおりで、蓮實重彦が本書でやりたかったことは、そんなに目新しいことではなく、私などもよく言っていることでしかなかった。

たとえば「ミステリ」にしろ「SF」にしろ、同様なことを、私は、そのファンに向けて言ってきた。どういうことかと言うと、「表面的なガジェットを楽しむだけではなく、もう少し本質的なところまで読み込む努力をしろ」ということである。

まあ、当たり前のことだと言えば当たり前のことなのだが、たいがいの「ファン」というものは、「好きなもの」の「表面的な部分」が好きなのであって、「その奥に秘められた本質の部分」までは、あまり興味を持たないし、いっそ知りたいとも思わない。

例えば、自分の「推し」である美男美女タレントの「夜の生活(性的な部分)」なんてことには、ほとんど興味を持たないし、いっそ知りたくもない。

ファンが好きなのは「表面的な演じられた部分=商品としての幻想」であって、その人の「本当の姿」なんか、見たくはない。見ることで、「幻滅」したくはないからである。

だからこそ、清純派の女性タレントがじつは「ヤンキーだった」とかいっただけで失望したり、推しの男性タレントが結婚したというだけで「○○ロス」だなどと言って嘆いたりする。

ことほど左様に「ファン」というのは、「愛する対象」そのものを愛しているのではなく、たいがいの場合「その(商品的な)幻想」を愛しているに過ぎない。

だから、昔の言葉で言えば「どうせ私を騙すなら、死ぬまで騙して欲しかった」という態度になるし、失望された側にすれば「疲れ果てたあなた、私の幻を愛し(てい)たの」ということにもなるのである。

しかし、批評的に対象を見ている者にとっては大切なのは、「本当の姿」であって、どこにでもあるような「安っぽい演技(による幻想)」などではない。

つまり、小津安二郎で言えば、「ありし昭和の日本」だとか「慎ましくも美しい日本」だとか「禁欲・抑制・清廉」といった、「期待されたイメージ」そのままの「紋切り型」に満足することではなく、その「奥にあるもの」まで理解した上で、それでもその対象(小津安二郎とその作品)を愛せるのか、それが問題なのだ。

つまり、小津安二郎が、仮に過去に「少年」に手を出したことがある人だったとしても、仮に「(国際条約に反する)毒ガス兵器の使用」に関わったことのある人だったとしても、それでも「小津作品」を愛することができるのか、という問題なのだ。

もちろん、子供に手を出すことも、毒ガス兵器の使用を含めた虐殺行為(人殺し)も、非難されてしかるべき行為である。

しかし、そうした行為と、その人が作った「作品の価値」とは、区別して考えなければならない。「聖人君子が作った作品だから、素晴らしいに決まっている」わけでもなければ、「最低野郎が作った作品でも、素晴らしいものは素晴らしい」のである。

その作品に、その人の「人格」が無縁ではないというのは当然の話だが、しかし「人格への評価」と「作品への評価」は、分けて考えなければならない。

つまり、作者がどんな人であろうと、作品が素晴らしいのであれば、その作品は高く評価して然るべきであり、その人の「人格」や「経歴」や「性癖などの属性」によって、つまり「作品そのものとは別の部分」を理由をして、作品を「差別」すべきではないのだ。

したがって、小津安二郎が、どんな人かという考察において、タブーは儲けるべきではない。少しでも、検討しうる部分があるのであれば、それは検討に付されて然るべきであり、だからこそ私は、「タブー」にされやすい部分についても、あえて公然と指摘したのである。

で、こうした考え方は、じつは蓮實重彦も、まったく同じなのだ。

と言うか、本書『監督 小津安二郎』の基本的な考え方や、その中心的な主張は、これに尽きていると言ってもいい。

要は、「小津安二郎の表面だけを搔い撫でにして、わかったつもりになるな。もっと、小津の作品に目を凝らして、その本質まで愛せ。それでこそ小津安二郎ファンであり、映画ファンであろう」ということだ。

言い換えれば、ファン個人の「ケチな幻想」に安穏として止まるのではなく、「小津安二郎そのもの」「映画そのもの」にまで降りていって、そこで見たものまで含めた「総体」として、小津安二郎なり映画なりを愛するべきだ、それが真のファンというものだろう、というのが本書『監督 小津安二郎』の、中心的な主張で、そうした結論にいたる以前のあれこれの「分析」は、読者を「本質論」に導いて、その「とおりいっぺんの表面的理解」を捨てさせるための「段取り」に過ぎない。

そして、多くの読者は、その「段取りの見事さ」に感心させられるはするのだが、しかしそれで終わったのでは、それはそれで、本書に対する「とおりいっぺんの表面的理解」でしかない。蓮實重彦が、そのような「手間」をかけてまで訴えたことの意味を理解しなくては、本書の「本質」を読んだことにはならないのである。

以上、私が説明したようなことを、蓮實重彦は、本書の中で次のように語っている。

『 ここ(※ 『東京暮色』)にあるのは、『東京物話』に描かれた(※ 小津の特質を象徴する)真夏の死とは対極に位置する暗く湿った世界である。われわれは、つい、こうした作品を自分にふさわしからぬ題材を扱おうとした作者の錯誤として否定したい気持に誘われる。事実、封切り当時の評判は香んばしいものではなかったし、その後、この映画を語るものも数少ない。だが、小津安二郎を見るとは、この真夏の死と真冬の死とをともに肯定することではないか。『東京暮色』は、白昼の映画作家が夜霧に踏みまどった失敗作なのではなく、小津における晴天と暑さのまばゆいまでの魅力を改めて思い起させてくれると同時に、そればかりが小津安二郎の世界でないことを深く認識させてもくれるのだ。作者のちょっとした思い違いだと高を括って『東京暮色』の雪を視界から追いやってしまうなら、小津的な「作品」そのものが崩壊してしまうだろう。』(P234)

つまり「いかにも小津安二郎らしい部分」だけを見て、「そこだけ」をして「小津安二郎だ」とするのは間違いであり、そんなものは「小津安二郎理解」ではない、という意味である。

小津安二郎の「弱点」や「失敗」だと見える部分にも、間違いなく「小津安二郎らしさ」というものは表れているのだから、小津安二郎ファンを名乗るのなら、小津安二郎を「愛している」と言うのであれば、そうした「負の側面」まで含めて理解しようとするべきだし、そこまで含めて愛することこそが、真の「愛」ではないのかと、蓮實重彦はここで、まったくの正論を語っているのである。

ただ、それを、私のように剥きつけに「もしも、小津が、子供に手を出すような人であったら、戦時中、毒ガス兵器で中国人の虐殺に加担したような人だったとしたら、それでもあなたは、小津安二郎のファンだと名乗れるか?」などと問うのではなく、「一般論」的な「受け入れやすいかたち」で、やんわりと問うているだけで、問うていることの本質は、何も違わないのである。

事実、蓮實重彦は、本書の終盤で、私と同様、『晩春』を論じて、小津安二郎の「性的」な部分にふれ、次のように書いている。

『 親子が旅さきの宿で並んで寝るという光景は、「父ありき」にも「秋日和」にも存在する。だがそこでは、父と息子、母と娘という同性の親子が問題となっている。性を異にする親子が並んで眠るという状況は、小津にあってはきわめてまれなのである。しかも、その二人ともが結婚をひかえた身であるという点を考慮してみるなら、原節子をはじめて主演女優に迎えた小津安二郎は、きわめて猥褻な主題に直面していることになる。事実、ここには、性がまぎれもなく露呈されているのだ。放埒な性的夢想を楽しむ姿など想像しがたい笠智衆の表情にもかかわらず、娘の姿態が、性的な欲望の震えをあからさまに伝えているのである。もちろん、卑猥な細部の介入は周到に避けられているが、同じ寝室を共有しえた父に向かって、枕に乗せた顔を天井に向けて語りかける娘の視線は、この瞬間をいつまでも長引かせたい期待に潤っている。この艶やかな瞳の輝きを薄暗がりの中に定着させようとしていた瞬間の小津が何を考えていたか、それは知ることはできない。だが、三島雅夫が後妻に迎えた婦人が不潔さのイメージとはほど遠いことを思い出しながら、そのととをきたならしいと非難したかつての言動を反省していると原節子が口にするとき、父の再婚をも許そうとする彼女のうちに、人は、部屋の暗さそのものの中に自分の存在そのものを拡散させて、それで空気のように父を包みこみたいという意志を明確に感じとる。蒲団からのぞいた彼女の顔は、その瞳から愛を放射しているかのようなのだ。

それを父親への肉親愛と考えておけば事態は安全だし、その方が小津的でもあろう。だが、その振舞いが屈折した心情を隠していないだけに、瞳を介して彼女の存在が父に向っていっせいにおし拡げられているのを間近から眺めているわれわれは、そこにきわめて生なましい性の露呈を感じとらずにはいられない。彼女は、無限に拡がりだしてゆく自分の存在を、父が愛としてうけとめてくれるものと期待している。この関係はまぎれもなく性的なものである。』(P251〜252)

ここで、蓮實は『それを父親への肉親愛と考えておけば事態は安全だし、その方が小津的でもあろう。』と書いているのは、それが「小津安二郎ファン」の「自己防衛的な色眼鏡」だと、批判的に指摘しているのだ。

小津安二郎を、自分自身の「幻想=期待」に合わせて「見たいように見ているだけ」であり、小津安二郎その人を見ようとはしていない。つまり、「小津安二郎そのもの」を尊重していない、という批判なのである。

そのような「現実逃避」などしない人であれば、蓮實重彦がそうであるように、また、私がそうであったように、このシーンに「小津安二郎の、性的な何か」を感じるのは、さほど難しいことではない。

しかし、蓮實の場合は、あくまでも読者に対して「一定の理解を示すフリ」をしなければならない(商業的な)立場なので、次のように、婉曲に表現する。

『 おそらく寡黙さと誤解されかねないその表現の簡潔さ故に、人は、小津安二郎における性的な側面を軽視しすぎてきたように思う。性は、しかし明らかに語られている。「晩春」は「風の中の牝雞』よりも遥かに大胆に性を主題としているといえるかもしれない。

たとえば帰京の前日に宿で荷物を整理しながら、久方ぶりの京都滞在が呆気ないほど短かすぎたと口にする笠智衆に向って、そのとりとめもない言葉をさえぎるような視線を投げかける原節子。このとき彼女は、もはや父親の再婚を既成の事実としてうけいれてしまってはいる。でも、結婚してもいいから、あたしをこのままそばにおいといて下さいと父の瞳をのぞきこむ原節子の表情は、いつまでも一緒にいたいというその言葉以上に見るものを戸惑わせはしまいか。いきなり、横坐りの姿勢を崩して左手を畳につき、瞳を潤ませて父に訴えかけるその振舞いには、ほとんど正視しがたいまでのあられもなさで性が露呈している。そして小津の残酷さは、こうした危険な情況を、近親相姦といった文化的な術語で要約する余裕を見るものに許さない画面連鎖の的確さにある。』(P254〜255)

蓮實重彦は、ここで『近親相姦といった文化的な術語で要約する余裕を見るものに許さない画面連鎖の的確さ』と書いている。要は、そうした小津の「的確なテクニック」によって、このシーンに満ち満ちている「近親相姦」的な空気を、観る者に対して上手に隠蔽しえていると、そう書いているのである。

だが、事実はそうではない。このシーンの「近親相姦的な空気」というのは「小津的なるもの」という「願望充足的な色眼鏡」をかけていない者の「曇りなき目」には、あまりに露骨なものですらある。

だからこそ私は、蓮實重彦のこの指摘を待つまでもなく、

『さて、ここまで読んでくれた人なら、紀子の「ファザコン」ぶりが、いささか度を超したものだと感じられるのではないだろうか?

紀子は、異性に「恋」をしたことがないのだろうか? 結婚や新婚家庭に憧れたことがないというのであろうか、と。

小津安二郎の作品では、先に紹介したとおりで、本作の後、こうした「父娘関係」が頻々と描かれるのだが、本作の場合は特に、娘の父親への執着が、常軌を逸すると感じられるほどに強く、ほとんど「異様」な印象さえ与えるものになっている(アリバイ的に、父・周吉の助手である服部との爽やかな交友と、その服部の結婚が描かれているとしてもだ)。

これも、よく指摘されることだが、小津の描く「家庭」は、誰かが欠損しているがゆえに、遺された家族の絆が並外れて強いことが多いのだが、そのパターンの主要なかたちが、この「父娘」関係なのだ。

だがまた、そんな「父娘」関係の中でも、本作『晩春』の場合は、娘の父親に対する「執着」が並外れていて、ほとんど「精神的な近親相姦願望」的なエロティックささえ漂わせている。』

と指摘し得たのだ。

つまり私と同様に、蓮實重彦も、小津安二郎という映画作家を「清廉潔白な聖人君子」的なものと思い込みたがる「俗情」の浅薄さというものを、本書『監督 小津安二郎』で批判している。

そんな見方ではダメだ、そんな理解ではまったく不十分だと、蓮實重彦は訴えているのであり、本書の最後の最後で「小津安二郎の性的な部分」を指摘したのも、そうした意図からであり、この指摘を最後に持ってきたのは、私のように、それをいきなり剥きつけに読者に突きつけても、読者の忌避反応を招くことにしかならないだろうと、そう考えたからである。

したがって、蓮實が、この「小津安二郎の(ひとつの)本質」部分に触れるまでに書かれたことはすべて、読者に「心の準備」をさせるためのものだと言えよう。

読者である「小津ファン」がこれまで気づきもしなかった「意外な部分」、それでいて比較的「害のなさそうな部分」をあれこれ指摘して、それがいかに「小津安二郎の本質に由来するもの」なのかを十分に刷り込んだ(教育した)上で、その流れの必然として最後に「性的な部分」を持ち出すことで、読者をして「それも確かに、小津の本質にまつわることなのだろう」と納得させるために書かれた「前振り」だったのである。

無論、その「前振り」とは、第2章から第7章まで延々と語られる、

・食べること

・着替えること

・住むこと

・見ること

・立ちどまること

・晴れること

といった、見逃されがちな「特徴」である。

こうした蓮實重彦による数々の「着眼点」の中でも、特に見事なのは、第4章「住むこと」で語られる『不可視の階段』であろう。

多くの「小津ファン」は、この指摘に「なるほど」と唸ったのではないだろうか。自分にも「見えてはいたけど、見えてはいなかった」小津安二郎の「特徴」だと。

蓮實重彦の「評論家」としての有能さは、こうした「着眼点」の見事さにあると言っても良いだろう。普通の人なら見逃してしまう「違和感」を目ざとく捉えて見逃さず、それをさらに、その巧みなレトリックによって、読者の前に「際立たせて見せる」のである。

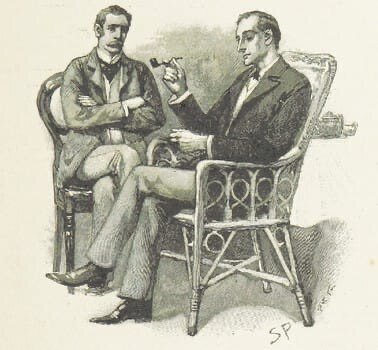

例えば、その手際は、誰もが普通は見落とす靴先の泥汚れから、その人物の歩いてきた経路を推理して見せる、シャーロック・ホームズの「推理」の見事さや、それが生み出す「驚き」と同様のものである。

しかし、先に『こうした蓮實重彦の「着眼点」の中でも、特に見事なのは、第4章「住むこと」で語られる『不可視の階段』であろう。』と、わざわざ「着眼点」と書いたのは、じつは、蓮實重彦の場合、たしかに「着眼」は非凡なのだが、その後の続く「推理」は、ホームズほど見事なものだとは言い難いからなのだ。

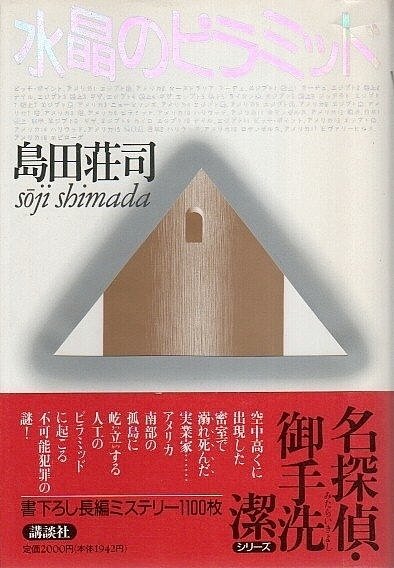

それでも、一般的な「映画ファン」を煙に巻くことくらいはできるだろうが、名探偵をこよなく愛する「本格ミステリ」ファンである私からすると、やはり「いまいち推理の切れが悪い」という印象は否めないのである。

例えば、こんな具合だ。

(A)『 では、人は、どのようにして驚きへの行程をたどりうるのか。それには、やはり不在の階段へと向けて映画的感性を投げかけ続けねばなるまい。二階は宙に浮んでいる。それは女たちの聖域であった。とするなら、その特権的な住人である二十五歳前後の娘たちがその場から排除されようとするとき、不在の階段はどんな機能を演じることになるのか。そうした視点から小津的「作品」の全域へと瞳をむけ、その網状組織が波及させる細部同士の微笑の交錯ぶりを見つめていると、やがて、宙に浮んだ空間を一階の廊下へと結びつけているはずの階段が、フィルムの表層から徹底して排除されているわけではないことが徐々に明らかになってくる。後期の小津には、可視的な階段も存在するのだ。しかも、それが正面から画面に捉えられていることさえある。その事実に、まず、心の底から驚こうではないか。いったい、そんなことがあっていいものか。』(P120)

(B)『階段が顕在的なイメージとして鮮明な輪郭におさまる瞬間、人は画面を直視してはならないのだ。階段が不可視の存在として廊下のすみに隠されているとき、人はフィルムの全篇へと映画的感性をなげかけねばならぬが、それがいったん可視的なものとなるや、危険を察知して目を閉じること。小津的「作品」は、そうつぶやき続けているかのようだ。そしてそのつぶやきを、人は信じなければならない。それがどんなに荒唐無稽な言葉からなっていようと、全的に容認する必要があるのだ。』(P122)

(A)の部分が、読者に刷り込もうとしているのは、次のようなイメージだ。

「この二階は宙に浮いているのだよ」

御手洗潔は、そんな意味不明な言葉を口にした。

「どういう意味だい、御手洗。僕にはさっぱりわからないよ」

私(石岡和己)は、思わずそう問い返さずにはいられなかった。

すると御手洗は、ちょっと眉を顰め、そんなこともわからないのかと言いたげな様子で、こう付け加えた。

「いいかい、石岡君。二階の部屋は、二十五歳前後の娘たちのために設られた、彼女たちを葬送するための、特権的な密室なんだよ。そういう意味だ」

あるいは、この「御手洗潔と石岡和己」(島田荘司)を「矢吹駆とナディア・モガール」(笠井潔)に書き換えると、こうなる。

その東洋人の青年は、表情を変えないまま、つぶやくように言った。

「二階の部屋は、宙に浮いている…」

私(ナディア・モガール)は驚いて、カケルに問い返した。

「どういうこと? それが、この二階部屋の密室についての、本質直観だということなの?」

カケルは、その問いに対し、謎めいた言葉でこう付け加えた。

「二階の部屋は、二十五歳前後の娘たちのために設られた、彼女たちを葬送するための、特権的な密室なんだよ」

ここで、読者は「おお!」と驚くのだ。一一その意味するところは、よくわからないとしても。

だが、(A)にしろ(B)にしろ、所詮これは、石岡和己やナディア・モガールなどの「ワトソン役」による描写でしかない。

つまり、「名探偵」の「思わせぶりな推理」に対して、「大げさに驚いて見せる」ことで、その推理がいかにも「深く本質を突いている」ものである、かのように「演出する」のである。

そしてその証拠が、次のような「当然だろう」と言わんばかりの、心理誘導的な「言い回し」である。

『映画的感性を投げかけ続けねばなるまい。』

『その事実に、まず、心の底から驚こうではないか。』

『人は画面を直視してはならないのだ。』

『そのつぶやきを、人は信じなければならない。』

『それがどんなに荒唐無稽な言葉からなっていようと、全的に容認する必要があるのだ。』

要は、ワトソンの言う「おお、なんて恐ろしい犯罪なんだ!」「こんなこと、悪魔のように空でも飛べないかぎりは、とうてい不可能だよ!」といった「煽り文句」である。

「読書よ、ここが驚きどころだぞ」というシグナルをしきりに送っているのであり、読者の方もそんなふうに煽られると、つい「その気」になってしまうのだ(「すごいな、ビズリーチ!」)。

一一だが、これは「作者による演出」でしかなく、実際のところ、これに続く「名探偵の推理」が、必ずしも「名推理」の名に値するものであるという保証はない。

いや、むしろその推理が際立って優れたものであったのなら、こんなベタな「演出」など不必要なのだ。ワトソン役が「なんて真相なんだ!」「僕には思いもよらなかったよ!」「やっぱり君は天才だ!」なんてことを言わなくても、その「推理」そのものの力で、読者をねじ伏せることが可能なはずなのである。

つまり、こうした「過剰な演出」が入るというのは、それだけ「推理」本体が「説得力に欠けて弱い」ということなのだ。「なんという謎なんだ!」「なんという着眼点!」「なんという推理!」だなどと、ことさらにやらなければならないのは、それだけその「推理」が「弱い=凡庸」なものであり、それをそのまま出したのでは、読者も「ふ〜ん、なるほどね。そう考えられないこともないな」とか「なるほど。なかなか良くできた、ハッタリだね」などと、醒めた反応になってしまう怖れが、少なからずあるからなのである。

蓮實重彦の「不可視の階段」という着眼点、あるいは着想自体は、かなり良かった。しかし、それが「宙に浮いた二階」や「二十五歳前後の娘たち」という別の「着眼点」と緊密に結びついて、説得力のある「小津安二郎という謎」に対する「謎解き」になっているとまでは言えない。

その「推理」は、探偵役であるべき著者みずからが、ワトソン役まで演じて「すごいよ、ホームズ!」と賛嘆の声を上げないことには、読者もその気にはなってくれない程度のものだったのである。

だが、ではなぜ、蓮實重彦は、こんな無理のある「三文芝居」まで演じて見せなければならなかったのであろうか?

一一それは、「作品の上っ面だけを、型通りになぞっているだけではダメだ。もっと本質的な部分、その作品に秘められた本質的な部分にまで探究洞察の目を向けなければならない。そうでなければ、それは、見たこと読んだことにはならないのだ」ということを、「説得的」に理解させたかったからである。

これも例えて言うなら、単に「犯行の目撃証言を探す」とか「アリバイの裏付けをとる」とかいった「型通りのやり方」で、その「犯行(作品)」を理解するのではなく、その謎の「本質を洞察して、そこから作品を腑分けする」ことまでやって、初めてその作品の「正体」を知ることができるのだと、蓮實重彦はその「快刀乱麻」ぶりを「実演」して見せたのである。

もちろん、前記のとおり、「名探偵」ファンの私からすると、いささか頼りない「快刀乱麻」ぶりであり、「名探偵ぶり」ではあったにしても、である。

しかしながら、作品評価において「表面を掻い撫でにして、型通りの理解に安住する」ような「読み」とは、所詮「作品鑑賞」ではなく「願望充足的幻想の追認」でしかないと考える点において、私と蓮實重彦の意見は一致している。そんなところで満足していてはいけない、ということだ。

しかし、では、そんな比較的わかりやすい主張であるにも関わらず、どうして蓮實重彦の「語り=説明」は、「難解」なものになってしまうのだろうか? 私のこの説明のように、平易なものにできなかったのか?

それは、蓮實重彦が、「下部構造」だの「深層構造」だの「無意識」だの「本質」だのといったことを否定する「ポスト構造主義」(の記号論)者であり「ポストモダン思想」の立場に立つ人だからである。

蓮實に『表層批評宣言』という著書があるように、蓮實の場合は、「表層としての記号」の「奥」に「本質的な構造」が存在している、というような立場には立ちえない。そんなものは「束縛的な幻想としての権威」だというのが「ポスト構造主義者」であり「ポストモダン思想」の立場なのだ。

だから、蓮實は「表面的な理解ではダメだ」というような言い方をしても、その「表面的」とは「表面としての記号」のことではない。その「表面的な記号」という事実を無視して「小津安二郎は日本的である」とか「抑制的な作家である」といったイメージ的な「物語」で満足していてはいけない、ということを言っているのだ。

「物語でしかない本質」ではなく、あくまでも「表面の事実としての記号」に即して、作品は評価されなければならない。それこそが、言葉の真の意味での「作品評価」たり得るのだと、そういう立場である。

しかし、こうした「本質としての構造など、存在しない」という立場で、一般の人々の「物語への耽溺」を否定することは、意外に困難だ。

なぜなら「記号」だけが事実だと同意させたところで、その解釈は「自由」であり、そこに「(本質としての)正解はない」ということになるざるを得ないからだ。なぜなら「解釈を保証する権威(第三者の審級=神的なもの)は、存在しない」という立場だからだ。

つまり、蓮實の立場による解釈も「間違いではない」が、映画ファンの一般的な立場(理解)もまた「間違いではない」ということになってしまって、結局は、蓮實の「そういうのではダメだ」という主張は相対化され、無力化されてしまうからである。

だからこそ、蓮實重彦には「相対化しえない(わかりやすい)もの」としての「権威」なり何なり、それに類するものが、どうしても必要だった。

例えば「これだけ映画を見ているぞ」というのが、もっともわかりやすい「権威」だし、私は「私はゴダールと友人だぞ」とか「こんな社会的地位にあるぞ」とか「こんな文学賞をもらっているぞ」とかいったことだ。

蓮實と、蓮實の教え子で映画監督でもある黒沢清の対談本『東京から 現代アメリカ映画談義』のレビュー「蓮實重彦の「逆張り」という手管」で、私は、次のように指摘していた。

『蓮實はここで『世界のいろいろな場所で、二一世紀の最初の一〇年の映画が回願されました。海外の親しい編集者たちからせっつかれ、あまり気乗りもしないまま、私もつい複数の企画に名をつらねてしまいました。』などと、まるで「嫌々ながら仕方なしに」ベスト投票に参加したようなことを書いているが、もちろんこれは「嘘」である。

蓮實は、こうした投票結果について『黒沢さんや私の選択が集計結果と爽快なまでにへだたっているさまを大いに楽しみました。』などと、一般的には「負け惜しみ」とも取られないことを書いているが、もちろん、そういうことではない。

蓮實は、こういう投票結果になることをあらかじめ予想し、そのうえで自分の意見が「少数派になるように狙って」、自覚的にそのような投票したのである。だからこそ、この予想どおりの結果を『大いに楽し』むことができたのだ。

どういうことかというと「私(や、弟子の黒沢)は、皆さんとは違って、凡庸ではないのですよ。だからこそ、浮いてしまった」と、そう言っているのである。』

これが、私の言う、『蓮實重彦の「逆張り」という手管』なのだ。

要は「目立つ場所(権威ある場所)」に出て行って、その上で「こんなところに、出てきたくなかったんだけどね」と言って、その場所の「権威」を馬鹿にすることで、相対的に自分の「権威」を、それ以上のものに見せかけようという手管である。

みんなが「権威」を欲しがるのに対し、蓮實は「権威なんてくだらない」と言いながら、他の「権威」を利用して、自身の「権威」を高めようとする、典型的な「権威主義者」なのだ。

そして、その「典型的な事例」は、次のようなものである。

『・三島由紀夫賞受賞の記者会見において不機嫌であったことから、受賞を喜んでいるかと記者から問われると、「はた迷惑な話だと思っております。80歳の人間にこのような賞を与えるという機会が起こってしまったことは、日本の文化にとって非常に嘆かわしいことだと思っております」と答え、いしいしんじのような若手が受賞に相応しいとし、自分を選んだことを「暴挙」とまで言い放った。記者から、蓮實自身が80歳の黒田夏子を早稲田文学新人賞に選び、次いで黒田が芥川龍之介賞を受賞したことを問われると、年齢的な若さの話をしているのではなく、黒田自身も作品も若々しいので一切問題ないと答えた。

・この蓮實の受賞会見を受け、6年前に同じ賞を受賞した東浩紀は、事前に主催者側から「もし受賞したらお受けするつもりはありますか」という念押しの電話がかかってくることを明かした上で、蓮實の態度を「何十年も繰り返されてきた『芸風』」だとして、「かっこ悪いからやめればいいのに」という意見を自身のTwitterで述べた。辻仁成も、受賞者には必ず出版社から事前に確認連絡が来ることを指摘し、本当に迷惑ならばその段階で辞退するべきだったとして、蓮實が予め受賞を受け入れながら「はた迷惑」だと言うことこそ「暴挙」であり、「若手に失礼」だと自身のTwitterでコメントした。蓮實のインタヴューを受けたこともある北野武は、『新・情報7days ニュースキャスター』で「いいねぇ、蓮實さん。切れ味鋭いねぇ」と述べて、この会見を称賛した。石原千秋は『産経ニュース』の「文芸時評」において、蓮實の言葉には「私を作家として扱うな」と「質問するなら私の本ぐらい読んでおけ」という2つのメッセージが込められているのだろう、と分析した。』

(Wikipedia「蓮實重彦」)

「後でケチをつけるくらいなら、賞を受け取るな。事前に受けるか否かの打診があって、その時は受け取ると言っておきながら、それに後でケチをつけるのは、背信行為であり、人として恥ずべきことだろう」というのは、当然の評価である。

無論、蓮實重彦に媚びたい人や、蓮實と似たような「逆張りパフォーマンス」を売りにした「芸人」であれば、蓮實重彦を擁護するというのもわからない話でもないが、どっちにしても、そういう人たちは「賞なら何でももらう権威主義者」である、というのは、まず間違いのないところであろう。

ともあれ、蓮實重彦は「権威主義者」であるからこそ、自身の「立場」が「相対的なもの」であると認めるわけにはいかなかった。

『蓮實重彦の立場による解釈も「間違いではない」が、映画ファンの一般的な立場(理解)もまた「間違いではない」ということになって』しまっては、困るのだ。

だから、蓮實は「表層批評」ではなく、世間の「表面的な、とおりいっぺんの理解」を否定する「根拠としての、絶対的な権威」が必要であった。

そして、そこで持ち出されたのが、例の「説話論的」というやつなのである。

「説話論的」とは、どういう意味なのか?

多くの人が、この言葉を理解できずに、色々と調べてみるのだが、どうにもハッキリした説明が出てこない。なぜか?

それは、蓮實重彦自身が、それを「わりやすく説明しない」からである。

では、蓮實はなぜ、「説話論的」という言葉を、わかりやすく説明しようとはしないのだろうか?

それは、それをわかりやすく説明してしまうと、その言葉の「権威」が薄れてしまい、「そういう考え方もあるよね」と、正しく「相対化されてしまうから」なのだ。

だから、「説話論的」なるものは、ぼんやりとして捉えどころのない「正体不明の、なにやら凄そうなもの」に止めておかなくてはならない。

では、それはまったく無内容なものかのかといえば、無論そうではない。そんなものでは、すぐに見抜かれてしまうから、一定の中身は持っている。だから、理解して説得される人もいるのである(例えば、宗教の効能と似たようなものだ。それがあるから、信じる人もいる)。

「説話論的」とは、要は「説話的なもの」という意味である。

しかし、そこで「では、説話とは何だろう?」と調べてみても、

『説話(せつわ)は、広義には、古くより伝承されて来た話・物語一般を意味する。狭義には、民話(昔話)、伝説を指す。また、民話と同義の意味で使用されることもある。日本の文学史上では「今昔物語集」など表題に「~物語」とつくものが説話に相当するが、説話のうち長編を「物語」と呼び分け、短編を「説話」と呼ぶのが普通である。』

(Wikipedia「説話」)

といった、説明がなされているだけで、これでは、「説話論的」とは「物語論的」「民話論的」ということにはなっても、だから「どういう意味なのか」ということは、判然としない。ここで、多くの人は「よくわからないなあ」となってしまうのである。

だが、私が理解するところでは、「物語論的」「民話論的」というのは、要は「個々の物語」「個々の民話」といったことではなく、それらすべてをひっくるめたものの「元型としての物語」といったようなことであり、「物語の本質的構造」といったようなものである。

例えば、最近ではめっきり流行らなくなったが、かつては評論文に頻出した、フロイトの「エディプス・コンプレックス」というものがある。あるいは、その弟子のユングが唱えた「元型論(アーキタイプ論)」における「太母」とか「老賢者」とか「英雄」とかが、わかりやすい例だろう。

要は、人間には、そういういくつかの「元型」があって、現実の性格というのは、そのバリエーションだと考えると、わかりやすいという話だ。

つまり、「彼が父親に反抗的なのは、エディプス・コンプレックスがあるからだろう」とか「彼は老賢者タイプだね」とか「彼女は、包容力のある太母タイプだ」とかいった具合に説明する際の「便利な型」なのだ。

で、「説話論的」とは、要は「物語」にも「現象的な個々の物語」とは別に「説話的な元型(のようなもの)」を想定することができる、という考え方である。

例えば、これは『指輪物語(ロード・オブ・ザ・リング)』のような「行きて帰りし物語」タイプだとか、これは『アーサー王物語』のような「聖杯探求」型の物語だ、とかいった「物語の元型」。そうした、実態はないが、想定し得るものが「説話論的なもの」である。

つまり、「物語」というのは、「小説」であれ「映画」であれ、「表面的な物語」の奥に「説話論的なもの」が仮想的に存在しており、それこそが「本質的なもの」であり、その意味で、「作品」を「本質的に理解」するには、その位相まで理解しなくてはいけない、ということになって、そこまで配慮した「批評・読解」は、「より本質的」だという「権威」を持つことができるのだ。

ところが、である。

蓮實重彦が拠って立つ「ポスト構造主義」あるいは「ポストモダン思想」というのは、そういう「特権的な立場」を認めないというのが、基本スタンスなのである。

かつての「マルクス主義」や「ヒューマニズム」あるいは「キリスト教的世界観」のような「絶対正義」を認めない。そんなものは、所詮表層的な「差異」の範囲に収まるものでしかなく、決して確固として「絶対的なもの(価値観・世界観)」ではない、というのが、「ポスト構造主義」あるいは「ポストモダン思想」の、「反権威」な立場であり、基本的な姿勢なのだ。

そもそも、「構造主義」思想というものが台頭してきたのは、当時とくに学問の世界で絶対的正義を自負していた「マルクス主義」(経済学など)の「権威」を相対化するためであった。

「マルクス主義」もまた、「真理」ではなく、「深層構造」によって生み出された「ひとつの表現形態」であり、「相対的な表現形態(価値)にすぎない」とするものであったのだ。

ところが、「より本質的な構造」なるものを想定してしまうと、その「構造」なるものが「絶対化」されてしまう。「何物も、構造からは自由でありえない」という「拘束的な権威」になってしまうのだ。

だから、「ポスト構造主義」の思想とは、そうした「構造」もまた「相対的なものでしかない」とする立場だったのである。従来の「権威」を相対化するだけではなく、従来の「権威」を相対化した道具としての「構造」をも相対化しなけれなならない。それが「ポスト構造主義」の立場といって良いだろう。つまり「ポスト構造主義」とは、「反構造主義」ではなく「事物には、さらに深い構造が無限に連鎖しており、どこにも絶対究極的な権威は存在しない」というのが「ポスト構造主義」の立場なのだ。そして、こうした立場こそが、まさに「ポストモダン思想」的なものということになる。

日本での「ポストモダン思想」書の嚆矢のひとつとなった、浅田彰の『逃走論』のキャッチコピーは「逃げろや逃げろ」だったのは、要は「権威化」なんぞにとっ捕まって、みっともなく「堕落」してはいけない、という意味なのである。

あらゆる権威は、必ず「脱構築」されなければならず、物事は常にすでに「ズレ」を含んで変移していくものだと理解されなければならないのだ。

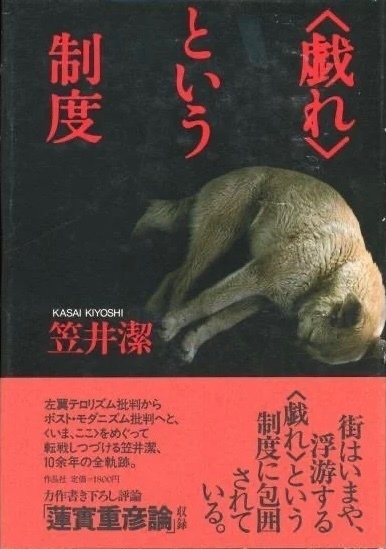

だが、こうした「ポストモダン思想」に対しても、それを「無責任だ」とするわかりやすい批判とは別に、笠井潔の『〈戯れ〉という制度』という批判もあった。要は、「権威化」を拒絶する「逃走」とか「戯れ」といった「ポストモダン」的な戦略(身振り)は、それ自体が「制度化」してしまって、一種の「権威」になってしまった。だからこそ「流行」した(資本主義経済に捕えられた)のだ、いう批判である。

だから、笠井としては、やっぱり笠井潔らしく、ゴリゴリと正面攻撃で行くしかないみたいな話になるのだが、その是非は別にして、ともあれ「権威化」から逃れるというのが「ポスト構造主義」あるいは「ポストモダン思想」の基本的な構えであり、だからこそ、基本的には、その立場に立っているはずの蓮實重彦は、「説話論的なるもの」を絶対化(実体化)するわけにはいかなかった。それを実体化して「権威化」し、その境位に至り得ない「映画ファン」に「お前らは、まだまだだ」と言うわけにはいかなかったのだ。

だから、蓮實重彦は、本書でもそうだが「説話論的」という言葉を頻出させはしても、その明確な説明をしない。それを「実体化」させ、それを「権威化」させていると見抜かれては、困るからである。

そのため、蓮實は、本書でもなかなか「説話論的な構造」という表現は使わない。後半では、二度ほどそうした表現を持ち出してくるが、それまでは頑ななまでに「説話論的に」とか、せいぜい『説話論的持続』という表現で、誤魔化している。「持続」であれば、これは「固定的な構造」のことではないと言えるからだ。

つまり、本書が「わかりにくい」のは、言い換えれば「難解だとされる」のは、著者である蓮實重彦が、自身の「論法の矛盾」を隠蔽するために、故意に、本来なされて然るべき「説明」を省いて、「思わせぶりな態度」に終始しているためである。

言い換えれば、本書は、語の本来の意味での「難解」なのではなく、単に「必要な説明がなされていないために、論理的に読み解きづらい」代物になっているだけ、なのである。

○ ○ ○

そんなわけで、私は、拙論「蓮實重彦曰く 「小津安二郎ファンもまた、おおむね 馬鹿である」。」にも書いたとおり、一般的な「小津安二郎ファン」の小津理解は、あまりにも「願望充足的な幻想の自己承認」でしかなく、そんなものは「作品理解」でもなければ「小津安二郎理解」でもなく、むしろ小津安二郎を「蔑ろにしたもの」に過ぎないと考えるし、その点で、ほとんど蓮實重彦と同じ立場に立っていると言えよう。

けれども、「小津安二郎ファン」に批判的という点では同じでも、だからと言って、私は「蓮實重彦のやり口」を肯定することはできない。

こんな誤魔化しめいたやり口ではなく、正々堂々と真正面から「小津安二郎は、おおむねバカである」と言うべきだ考えるのだ。

本書の中でも蓮實重彦は、小津の表象が「微笑を交わし合っている」といったような、なんとなく「聞こえの良い表現」を何度か使っており、いかにもそれは、小津安二郎に対して「好意的」なものであるかのような印象を、読む者に与える。

しかし、「微笑」が「好意的なもの」だとは、かぎらない。

「嘲笑的な微笑」だってあり得るのだし、まして、蓮實重彦という「人を小馬鹿にした、常習的権威利用のペテン師」を、そんなに簡単に信用して良いものなのだろうか? 親切そうな微笑みが、本当に親切から出ているなどと、頭から信じてしまって、本当に大丈夫なのか? 蓮實重彦は、心の底から、ゴダールや小津を愛していると信じてよいのか?

たしかに、本書『監督 小津安二郎』や、ゴダールを論じた『ゴダール革命』などを読むと、蓮實重彦が「真摯な人」のように感じられる。

だが、前述の対談本『東京から 現代アメリカ映画談義』のレビューでも指摘したとおり、蓮實の場合、「論文」というレトリック形式ではなく、対談などの比較的気楽な場での発言や、まして、自分よりも「目下」の者を相手にしたときに頻出する「人を小馬鹿にしたような物言い」とは、いったい何なのだろうか?

果たして「論文における蓮實重彦」が本物なのか、それとも「目下の者との対談時に見せる蓮實重彦」が本物なのか?

むろん私は、後者が本物だと判断したから、こうして「蓮實重彦批判」をしているのである。

「物書き」には、「文章だけ読むと、どんな嫌なやつだろうと思うけれど、実際に会ってみると結構いい人」だというタイプと、それとは真逆に「文章ではいかにも誠実そうに感じられるのに、実際会ってみると嫌なやつ」という、2つの対照的な「矛盾を孕んだ」タイプがいて、「文章上の彼」と「対面時の彼」の、いずれが「本性」なのかという判断は、意外に容易なことではない。

ただ、ひとつ言えることは、その人の「本性」は、どちらか一方ではなく、どちらもが彼の「表れ(表現形態)」なのだけれど、どちらに、より「素顔」に近いものがあるのかが問われなければならない、ということなのだ。

そして、蓮實重彦の場合は、「目下の者との対談時に現れた彼」こそが、彼の「素顔」に近いものなのだと、私は、そう判断しているのである。

(2024年2月9日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・