ゴダールとは何か : シリル・ルティ監督 『ジャン=リュック・ゴダール 反逆の映画作家(シネアスト)』

映画評:シリル・ルティ監督『ジャン=リュック・ゴダール 反逆の映画作家(シネアスト)』(2022年・フランス映画)

「ゴダールとは何だったのか?」という問いへの、シリル・ルティ監督による、ひとつの回答。関係者による多くの証言によって、その「ひとつの回答」を描き出した、ドキュメンタリー作品である。

本作は、ゴダールが亡くなる直前に公開された作品であるため、その最晩年までは描いておらず、『ゴダールの映画史』(全8章・1988年〜98年)に至るまでを、時制に沿い、4章に区分して描いている。

本作は、とてもよく出来た「ゴダール論」である。

その長所は「ゴダールという人が、どういう人だったのか? どんな人だったから、作風を変えながらも、一般に難解と評される作品を撮りつづけたのか?」というおおかたの疑問に、スッキリと答え得ている点である。

一方、短所であり弱点であり難点とは「ゴダールという人については、手際よく紹介しているものの、ゴダールの作品については、ほとんど何も語り得ていない点であり、さらに言うと、スッキリと語り得てしまっている点において、ゴダールのゴダールたるところを損ねている」点だと言えよう。

つまり、長所と短所が「同じ」なのである。

私は、昨年10月に、初めてゴダール作品を観た、映画ファンでも何でもない人間である。「シネフィル」などという「洒落た呼称」など、それまで聞いたこともなかった、アニメとヒーロー特撮映画が好きな、たぶん「シネフィル」が、内心ではバカにしている人種の一人である。

ただし、私は「読書家」としての自負を持つ人間なので、「難解な映画」ごときに気後れするようなことはなかった。「ゴダールの映画は難解なんだって? では、読み解いてみせようではないか」という気になったのだ。

ろくに本も読んでいないような「シネフィル」など、要は「映画オタク」の別名ではないかと、本心では見下していたし、基本的には、それは今でも変わっていない。

私はこれまで、「読書」の世界において、「ミステリマニア」とか「SFマニア」あるいは「純文学マニア」といった人たちに接してきて、彼らが基本的に「タコツボの中で自足している、あまり頭の良くない、普通の人たち」だというのを、うんざりするほど知らされてきた。

だから、もはや、どんなジャンルであろうと、ジャンルファンというのは、SF作家のシオドア・スタージョンが言ったように「9割はクズ(凡庸)」だと、そう確信している。

「SFの9割はクズである。ただし、あらゆるものの9割がクズである。」

だから私が「映画マニアの9割は、クズだ」と言ったとしても、その人たちのことを、殊更バカにしているとか、憎んでいるとかいったことではない。

映画マニアの身内どうしでさえ、そう証言する人もいるように、「ゴダールファンですと自称するような人の9割もまた、当然クズだ」と言っているに過ぎないのである。

要は、単なる「権威好き」であり、ゴダールという「天才」の権威にすがることで、自分まで「特別な存在」になったかのような「勘違い」をしているような人こそが、まぎれもなく、その「9割」だと言っているだけなのだ。

したがって、ゴダールに関して、自分なりの「理解」を持っているという自負のあるゴダールファンであれば、私のこうした物言いに、腹を立てたりはしないどころか、むしろ心からの同意を与えてくれるだろう。「大きな声では言えないが、それは、かなり多くの人が思っていることなんだよ」というわけである。

だから、私は「ゴダールファンの9割もまた、クズである」という言い方をして、わざわざゴダールファンを敵に回そうとしているのではない。

そうではなく、むしろ彼らが口にすることのできない本音を「代弁」することで、コアな映画ファンの理解を得ようとしているのである。私のこのような、一見「挑発的」な物言いは、ゴダールファンや映画ファンを怒らせるためではなく、こっそりとではあれ、支持されることを意図したもので、別にゴダールの毒舌を真似た、というわけではないのだ。

○ ○ ○

よって、以上のことが理解できるならば、私が、本作、つまり、シリル・ルティ監督による『ジャン=リュック・ゴダール 反逆の映画作家(シネアスト)』(以下、『反逆の映画作家』と記す)について、『長所と短所が「同じ」』と書いたことの意味も、おのずとご理解いただけよう。

要は、多くのゴダールファンは、ゴダールを理解したい反面、ゴダールやその作品が「多くの人に理解されること」を望んではいない、ということなのだ。

人と作品を含めて呼ぶところの、いわゆる「ゴダール」を理解し得るのは、特別に「選ばれた人間」だけでなければならず、「ゴダールという人がわかった」とか「ゴダール作品の意味するところがわかった」などという人がおおぜい出てくるのは、コアなファンには「あり得ない」ことであり、不愉快きわまりないこと。だから、そんな「理解」や「認識」など、「間違ったもの」でなくてはならない。そうでなければ、自分たちの「特権性」が失われてしまうではないかと、そう考えてしまう。

だから本音では、この映画を、あまり褒めたくはないのである。

ともあれ、そんなわけで私は、ゴダールファンでも映画ファンでもないという、ごく気楽な「門外漢」の立場から「ゴダールという謎」解きをこの一年楽しんできたし、今もその最中である。

これまでに、ゴダールのめぼしい映画14本を観、蓮實重彦の『ゴダール革命』など、ゴダールや映画を論じた本を何冊か読んで、じりじりと、ゴダールににじり寄っている。

ゴダールは、それに値する「魅力的な謎」なのだ。

一部例外を除き、ゴダールの作品の大半が、ごく常識的な意味では「面白くない」としても、「なんで、こんな面白くない映画を、わざわざ撮るのだろうか?」という意味においては、ゴダールは、私にとっても「魅力的な謎」だ。そして、これは私ひとりの話ではなく、「知的なゴダールファン」の多くにあっても、まったく同様のはず。

ゴダールの作品の「面白さ」は、当たり前の「娯楽作品」的な「面白さ」ではなく、岡本太郎ではないが「何だ、これは!?」という「謎」としての部分にあると言っていいだろう。すぐには「わからない=難解」だからこそ、それは自分に「ふり向かない女(あるいは男)」なのだ。すぐには「なびいてはこない存在」としての「謎」であるからこそ、「じゃあ、私が落としてやろう」という意欲を掻き立てるのである。

そんなわけで、本作『反逆の映画作家』は、多くのゴダールマニアには、おのずと不愉快な作品なのだ。「そんなことくらいわかっている。そんなの常識じゃないか」と思わず言いたくなってしまう「わかりやすい」作品であり、その意味で「おおかた(一般)の共感を得やすい」作品だからこそ、そんな安直なものは「許しがたい」と感じる。「その程度のことで、わかった気になるなよ。彼ゴダールは、そんな薄っぺらい謎なんかじゃないのだ」というふうな拒絶反応を起こしてしまう。

要は「彼女(彼)を、本当にわかっているのは、私だけ」だと、そう思っていたいから、「ゴダールという等身大の人間」を描いた本作は、ゴダールマニアとしては、表向きは「よく描けている作品」ということにはなっても、本音としては「しかし、入門書に過ぎないね」ということにもなるのである。

そして、文字どおり「ゴダールの初心者」であり、入門したばかりの新参者でしかない私にとっては、本作は、これまでばらばらに得てきた情報を整理するのに、とても役立つ作品であった。

私自身、この映画で描き出されたゴダールが、「ゴダールのすべて」ではない、と思う。本作で示されたものとは、ゴダールについて「見取り図」でしかなく、その「深度」において、ひとまずの「おおまかな見取り図」であり「略図」でしかない。

だが、いまだ初心者でしかない私には、それでも、とても便利な「参考資料」となったのである。

○ ○ ○

では、本作を観たうえで、現時点での私の「ゴダール」観がどのようなものであるのかというと、それは、

「ゴダールとは、解けない謎であろうとして走り続けた、無垢な人」

ということになろう。

簡単に言えば、彼は「理解されることを拒んだ」作家であり、そのために、常に「作品のスタイル」を変えることで、安易な「理解」から逃れようとした人なのである。

つまり、ゴダールがやったのは「闘争としての逃走」であった。

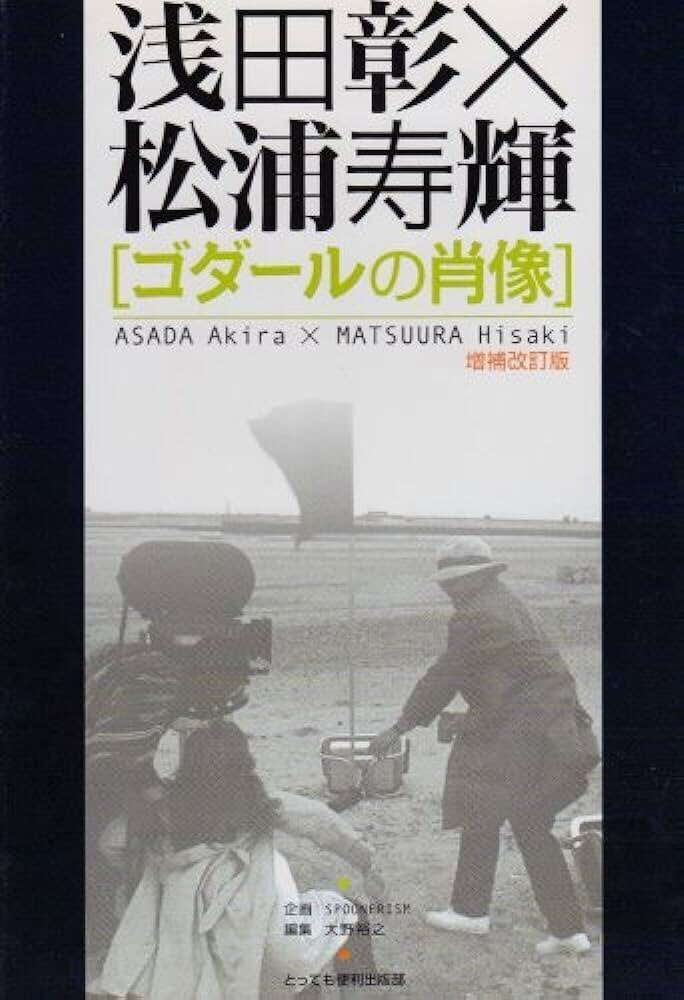

一一そう、浅田彰がその著書『逃走論 スキゾ・キッズの冒険』で語った、軽やかに「逃げろや逃げろ」を、実演したのがゴダールという人であり、浅田彰にゴダールを論じた著書があるのも、その意味で当然なのだ。

私は、まだゴダールについての浅田書を読んではいないけれども、この読み筋は、大きく外したものではないと思っている。

したがって、浅田彰的なかたちでゴダールの意義を評価している人は、本作が「良心的なゴダール・ドキュメンタリー」であるということは理解していても、ゴダールの意志に反する、安易な「謎の解消」行為であり、その意味での「消費でしかない」という不満を感じることになる。

「このレベルで、ゴダールをわかったつもりになってもらっては困る。仮に百歩譲って、ゴダールが、基本的には、こういう人だったと、そう理解するのは良いとしても、それで作品まで理解したつもりになってもらっては困るのだ」ということになる。

ゴダールは、こういう人だったから、こういう作品を撮ったのだという「図式的理解」は、ゴダール作品を安易に「消費してしまう=片づけてしまう」ことでしかなく、それは「ゴダールの遺志に反したことだ」と、そういうことになる。

だから本作を、両手をあげて褒めることなどできない。本作は、触れてはならない「神聖領域」に、「俗塵にまみれた手」を無遠慮に突っ込んでくる態のものであり、「選ばれた聖職者」の自負を持つ者にとっては、「不敬きわまりない作品」だということになってしまう。

だが、私に言わせれば、それは所詮「信仰エリート」の「吝嗇さ」でしかない。

俗人たちの「神に触れたい。神を理解したい」という当たり前の欲望を否定して、「自分たち聖職者にしか、神の秘儀は理解しえない」のだと、そう思いたいだけの、それはケチな「排他性」であり「差別心」でしかない。

だから、「無神論者」である私としては、本作がほとんど意図せず採用してしまった、ゴダールについての「近代理性主義的な知解」の方をこそ支持しよう。

つまり、ゴダールは「神」ではなく、「人」なのだ。彼は「わかりにくい」人ではあったけれど、そこに「神秘」があったのではない。彼は「消費されること」を回避するために、あらゆる「理解」を拒絶し、それに抗おうとした人なのだ。

だが、彼だけが「俗人的理解=資本主義的消費」から逃れ得る「特権的存在」でなどないというのもまた、否定しがたい事実なのである。

蓮實重彦などは、ゴダールを「神秘的存在」のままに祭り上げておきたいと考え、そのレトリックのかぎりを尽くした、ゴダール信者の一人であり、その中でも優れた「神学者(弁証家)」であった。

だが、そんな蓮實をしてもやはり、ゴダールを「神=神聖不可侵なもの」として祭り上げておくことの限界を感じたからこそ、最後は「ゴダール追認」ではなく、「ゴダール革命」を訴えたのだ。ゴダールを「保守」することには限界があると見て取ったからこそ、「ゴダールを、ゴダールの方へと更新せよ」という意味で「ゴダール革命」を訴えた。それが、ゴダールを「延命」させるための、唯一の方法だと見切った。

そんな蓮實重彦の求めた「ゴダール革命」とは、「ゴダール連続革命」であり「永久革命論」である。ゴダールを革命し続けることにおいて、ゴダールを日々新しく「復活させ続ける」ことを、それは意図していたのである。

○ ○ ○

だから、ゴダールその人が、父は医師、母は銀行に勤めていた、典型的な「保守的ブルジョア階級」の出であり、そうした「既定路線」の束縛的強制に対する、抜きがたい反抗心とトラウマによって、生涯「捕捉されない映画作家」であろうとしたのだ一一といったような「わかりやすく通俗的な理解」は、ゴダールファンには、決して「好ましい」ものではない。

それが「現実」だとしても、それを認めてしまうのは「ゴダールという存在が体現した、価値としての可能性」を無化解消することでしかない。だから「ゴダールとは何者か?」という謎は、「解き得ぬ神秘」のままにしておかねばならない、ということになる。

一一だが、はたして、それいいのか? それで済むのだろうか?

ゴダールを「人間」に還元し、「ゴダール作品」を「そんな人間の作ったもの」へと還元したとしても、「読み手」の方に探究心さえあれば、「その先の謎」を見つけるのは、十分に可能でもあれば、必然的なものではないのか。

だから、そうした意味において「無神論者こそが、真の信仰者である」というのが、私の考え方なのだ。「謎が解かれては困る」などと、守りに入るような弱腰の(保守的な)信仰者とは、所詮、信仰心の惰弱な「二流」でしかない。

したがって、「不合理ゆえに我信ず」ではなく「信ずるがゆえに我知解を求める」でなければならない。本作が「わかりやすい」と言って腹を立てるのは、所詮、弱腰の信仰懐疑でしかない。

「神」を心底信じているのであれば、「科学的探究」など恐れるに足らなのだから、むしろどんどんやってくれというくらいのものであるべきなのだ。

私たちが、しなければならないのは、まずゴダールから、「神」という通俗的なお仕着せを剥ぎ取り、裸の人間に還元してしまうこと。それを徹底した先に、今度は「裸のゴダール」の「肉の衣」までも引き裂き、引き剥がして、そこから「神」を取り出すことなのである。

「正しい信仰者」とは、そこまでやる覚悟(信仰的確信)のある者のことを言うのだ。

だから、「汝、疑うなかれ。怖るるなかれ。臆するなかれ」なのである。

(2023年9月30日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・