蓮實重彦 『ゴダール マネ フーコー 思考と感性とをめぐる断片的な考察』 : これは フィクションである。

書評:蓮實重彦『ゴダール マネ フーコー 思考と感性とをめぐる断片的な考察』(NTT出版)

最近、映画に興味を持ち、ゴダールに興味を持ち、そこから映画評論家としての蓮實重彦に興味を持った。

文芸評論家としての蓮實重彦の文章ならいくらかは読んできたが、映画には、評論を読むほどの興味はなかったので、蓮實の映画評論(作家論・作品論)や映画論は読んだことがなかった。一一というのは、映画評論家としての蓮實重彦の本として、先日読んだ『見るレッスン 映画史特別講義』のレビューに書いたことだが、この「小手調べに読んでみた」、このお手軽な新書本が、どうであったのか。

『本書(※ 『見るレッスン』)を一読して、まず感じたのは「分かりやす過ぎる」ということである。

蓮實重彦の文章は、これまでいくらか読んでいるけれど、こんなスカスカではなかった。その意味では、あまりにも「入門書すぎる」といった印象で、いささか肩透かしであった。』

同書がスカスカ本になったのは、その成立事情として「編集者が、折に触れて口頭で質問したその回答を一本にまとめた」インタビュー本とでも呼ぶべきものであったためだ。

つまり、蓮實は、その折々の回答が、まさか本になるなどとは思っていなかったのではないか。だから、書き言葉としての「蓮實重彦らしいレトリック」は影をひそめ、らしくない率直な言葉ばかりをなってしまったようなのだ。思うに、蓮實がそんな本を、ほとんど加筆もせずに刊行したのは、年齢のせいなのではないだろうか。「まあ、こういうのも、あっていいだろう」的な判断で。

『したがって、「レトリック」を駆使できなかった本書においては、蓮實重彦の本領は発揮されていないと、そう考えるべきである。こんなものを読んで、蓮實重彦を理解した気になるのだとしたら、その人はそもそも「読む」という行為、言い換えれば「鑑賞する」という行為が、まったくわかっていない、ということになる。

(中略)

そんなわけで、当然のことながら、本書を読むと、蓮實は「やたらに断言しているだけ」という印象を受けてしまう。なぜ、そうなるのかと言えば、レトリックという「肉質」を欠いていて、蓮實の骸骨がカラカラと踊っているだけだからである。』

つまり、『見るレッスン 映画史特別講義』は、「小手調べ」に読むにしても、あまりにもお手軽で、蓮實重彦を読んだことにはならないような本だったので、次に蓮實の映画本を読むのであれば、彼がその本領を発揮したような、レトリックに満ち満ちた本を読もうと、私は、そう考えたのである。

で、たまたま手に入れたのが本書『ゴダール マネ フーコー 思考と感性とをめぐる断片的な考察』であった。

古本で買ったので、私が読んだのは、2008年刊行の初版本で、2019年に刊行された「増補新版」の方ではない。

本書読了後に「増補新版」の存在を知り、何がどう「増補」されたのかすこし気にはなったが、それが無くても元版は成立ししていたのだから、別にそこまでフォローしなくてもいいやと思った。

だが、いちおうどういう文章が増補されたのかなと、Amazonの「増補新版」のページを確認したところ、「「ポスト」をめぐって 「後期印象派」から「ポスト・トゥルース」まで」という論考のつけ加わっているのがわかった。

だが、そればかりではなく、同増補論文については、カスタマーレビューで、なかなか衝撃的な事実が指摘されていたのだが、その増補論文を読んでいない私が、ここで論じなければならないのは、元版の内容なので、その話については、ひとまず後回しにしたいと思う。

○ ○ ○

さて、蓮實重彦らしくなくて、まったく歯応えのなかった『見るレッスン 映画史特別講義』の後ということで、歯応えのありそうな本書『ゴダール マネ フーコー 思考と感性とをめぐる断片的な考察』を読んだ。

なぜ「歯応えがありそう」なのかというと、私の場合、ゴダールについては14本ほど観たのだけれど、マネという画家については、名前を聞いたことはあっても、どんな絵を描いた人なのか、作品がまったく浮かんで来ず、「『睡蓮』の人だったかな、印象派の。いや、あれはモネか?」といった程度の認識しか持っていなかったからだ。

私は、絵を描くのは好きなのだが、絵画鑑賞にはほとんど興味がなく、展覧会など数えるほどしか行ってないし、ましてや「ゴッホ展」がとか「エルミタージュ美術館展」とかいったメジャーどころの展覧会など、行列に並んでまで観ようなんて思ったことは、一度たりとてない。

私が行ったのは、前衛絵画寄りの展覧会で、それも友達に誘われて何度か、といった程度だった。

10年も前、日本の現代作家(画家)の新作を画廊へ見に行っては、作品を購入し、コレクションしたような時期もはあったが、最近はそれもさっぱりご無沙汰である。単純に、他のものに金を遣いたくなったからなのと、最近の作家の作風が、私の「好み」からズレてきているように感じられてきたのが大きかった。もちろん、そんな作家ばかりではないのだが、全体の傾向として、端的に「軽くなってきている」と感じられたのだ。

一一だがまあ、そうした「趣味の問題」は、どうでも良い。要は、私には、古典絵画や近代絵画の知識がほとんどなく、マネと言われてもその作品が思い浮かばず、モネとの区別もつかないほどの、無知な「門外漢」だということである。

さらに私は、ミッシェル・フーコーも1冊しか読んでいない。

「現代思想入門」だとか「構造主義思想入門」といった入門書で、フーコーがどのようなことを語った人なのか、そのおおよそのイメージくらいは掴んでいるが、なにしろ当人の本を1冊しか読んでいないのだから、実質的に何も知らないのと同じだ。映画の予告編を観ただけでは、映画本編を観たことにはならない、というのと同程度の話である。

つまり、本書のメインタイトルに名前の挙がった3人のうち、2人については、私はまったくの無知なのである。

しかも、マネの方はネット検索すれば、どんな作品を描いたどんな人かはおおよそわかるが、フーコーの方は哲学者なのだから、ネット検索では「入門書」以上の知識や理解は得られないし、そもそも哲学者が主題にからんでくる本書が、わかりやすいものであるはずがない。わかりやすい方がむしろおかしいのだから、この本が、蓮實重彦一流のレトリックと相まって、難解な本であろうことは、容易に予想されたのである。

さらに言うと、サブタイトルが「思考と感性とをめぐる断片的な考察」である。

他人の「感性」なんて、わかるかわからないかであって、基本、理屈ではないし、しかも本書は「論(文)」ではなく、「断片的な考察」つまり、「考えたことのあれこれを、詰め込んだ本」であって、「論」としての構築性も、「説明義務」も無いというのだから、これではわかりやすいわけがない。

しかし、にもかかわらず、私が本書に挑んだのは、「とにかくひととおり読めば、何かひとつくらい掴めるものがあるはずだ」という、いつものスタンスで読んだからである。私の格言に「ぜんぶを完璧に理解しようとするな。ひとつでも、何か新しいものが掴めれば、その読書には意味があったからだ」というのがあるが、このスタンスで読んだのである。

一一で、どうだったか?

いやはや、本書の半ばまでは、ほとんど何が書かれているのかさっぱりわからず、「これは最後まで読んでもわからなさそうだ」と、そう思ったのだが、そこは読書家の意地で、わからないなりに読んでいくと、断片的な話題としては、いくつかわかる部分もあったので「レビューは、このへんについて書くしかないな」なんて思いながら、最後まで読み切った。

本書の前半では、私がまだ観ていない、ゴダールの実験映画『ゴダールの映画史』(「3A 絶対の貨幣」篇)についての考察が、エッセイ風に語られる。

そもそも、本書は、蓮實重彦がゴダールに誘われ、飛行機に乗ってはるばる、スイスのゴダールのアトリエまで、その新作中編映画を観に行くという事情を、旅行記風に語るところから始まるものなので、明らかに「評論」ではなく「長編エッセイ」とでも呼ぶべき形式の文章である。中身的には「作家論」や「映画論」が中核を成していても、全体の形式としては「長編エッセイ」なのだ。

無論、「評論」より「エッセイ」の方が読みやすくわかりやすいというのは、そういうものしか読んでいない人の偏見にすぎない。

わかりやすいか否かというのは、形式の問題ではないし、エッセイは「論を立てない」という点において、むしろ論理的な理解を前提としないものなのだから、かえって理解困難である場合もあるのだ。一一で、本書はまさに、そういう本だった。

本書を読了して、私が学んだことと言えば、まずは、映画の手法としての「アイライン・マッチ」というものがある。これは、登場人物の「視線を合わせる」技法だ。

例えば、背の高い人物と小柄な人物が、向き合って話し合っているシーンの場合、撮影時には別々に撮ったとしても、背の高い人は、見下ろす視線で話すし、背の低い方は見上げる視線で話す。このフィルムをつなぐと、両者が向き合って話しているように見える。どちらもが、自分の目線の高さで話していたら、フィルムをつないだときに、おかしなことになってしまう。そういうことだ。

まあ、二人ともいっぺんに、同じフレームの中で撮れれば話は簡単なのだが、映画の手法として、ときには役者は、相手のいない方に向かって、いるかのように話さないといけない場合がある。

例えば、「必死にうったえる」シーンなどだと、真正面からのカメラ目線で話さなくてはならないのだが、この場合、背の高い方の役者が話すカットなら、カメラは背の低い方の目線になって、少し下から仰角で俳優を撮り、俳優はそれを見下ろすようにしてカメラ目線で話すことになる。

このようにして目線を調整しないと、背丈の違う者どうしが話しているという感じにならず、アイラインがマッチしない、ということになるのである。

ついで、思い出したことを書いておくと、『ウルトラセブン』などの演出で知られる実相寺昭雄の自伝的エッセイ『月の林に星の舟 怪獣を夢見た男たち』をスペシャルTVドラマ化した『ウルトラマンをつくった男たち 星の林に月の舟』には、若き実相寺(作中名は、吉良平治)が『ウルトラマン』を撮っていた頃のエピソードが紹介されるのだが、その中に、科学特捜隊のメンバーが、怪獣の出現をうけて闘うという「作中での撮影シーン」があった。

要は、現実には存在しない巨大怪獣が、目の前にいることを想定して、役者たちは、空を見つめて、そこに怪獣がいるかのように演技するのである。で、この際に、複数の隊員(役者)たちの目線の高さや位置がバラバラでは困るので、スタッフは竹竿の先に赤い布のヒラヒラ(だったか)を付けたものを、役者たちから少し離れたところに立てて、それを怪獣の「見かけ上の高さ」の目印として使っていたのだが、これも「アイライン・マッチ」のひとつであろう。

また、私が、一般に知られていない「歴史的傑作アニメ」として強く推している、『けものフレンズ』(たつき監督・2017年)という作品がある。

この作品は、大ヒットを受けた決まった「続編の制作」をめぐって、大スポンサーである「KADOKAWA(角川書店)」が、同作の功労者であり、ファンからの圧倒的な支持もあって、続投が当然視されていたたつき監督を、そうと知りながら、商品展開の都合で(たぶん、作家性の強すぎる作品は、商品展開しにくいという理由で)強引に下ろしたことから、「殺人予告」事件で逮捕者を出すまでの「大騒ぎ」になった作品なのだが、要は、このオリジナル『けものフレンズ』と、別のスタッフによって作られた続編『けものフレンズ2』の出来の違いを説明する際に、わかりやすい一例として挙げられていたのが、『2』では、この「アイライン・マッチ」が、ワンフレームの中ですら、ろくになされていない、という指摘であった。『2』では、登場人物たちの目線がしっかりと合っていないために、「おまえ、どこを見てしゃべっているんだよ」という、虚ろな感じになってしまっていたのである。

で、私はこれまで、この「アイライン・マッチ」という技法のことを知らなかったので、本書を読んで、この言葉の意味をネット検索して、やっと「なるほどなあ」と感心したのだった。

私はこれまで、アニメであろうが実写映画(以下「映画」と略記)であろうが、作中人物が会話していれば、それは「会話をしている」ということを意味しているのだからと、そのこと自体は深く問題にはしなかった。なんとなく不自然だと感じたとしても、それが何に由来するものかまでは、わかってはいなかったのである。

要は、映画であれアニメであれ、それは「現実」を(丸ごと)切り取って提示したのものではなく、「現実に似せたもの(カット)」を繋ぎ合わせることで、さも「一つの世界が、空間的・時間的に展開しているように見せかけている」だけで、実際には、バラバラに作られたものの寄せ集めの「人工世界=フィクション」だったのである。

したがって、これまでの私のように、映画を「中身」や「語られていること」で評価する分には、そうした技巧の巧拙は、さほど問題にはならなかったのだが、アニメであれ映画であれ、そうした「フィクション」は、「フィクション」としての巧拙にも配慮しなければ、十分な「作品論」にはならないということを、ここで再確認させられたのである。

つまり、これ(アイライン・マッチ)がまず、私にとっての、本書での大きな収穫だったと言えるだろう。

もっとも、こんなことは「映画制作」の基本であり、映画制作者はみんな知っていることで、映画マニアも知っている基礎知識なのかもしれない。だが、なにしろ私は「作品本位」で「マニア」嫌いの人間だから、そういう「業界的な常識」に類する知識を持たなかったし、本書でも、蓮實重彦自身は、この「アイライン・マッチ」のことを、わざわざ親切に説明をしているわけではない。

そうではなく、蓮實が「アイライン・マッチ」の話を持ち出したのは、ドゥルーズ=ガダリの翻訳者として知られるフランス文学者の宇野邦一が、その著書の中で、小津安二郎の作品について「アイライン・マッチ」のできていないカットを指して、これを否定的に評価していたことに対し、蓮實は「そうではない。アイライン・マッチとは、ハリウッド的な、リアリズム手法のひとつでしかなく、必ずそれに従わなければならないというような、規範的なものではないのだ。小津のそれは、そうした常識的手法に対する、意識的な例外的選択だと、そう考えるべきなのだ」と、そんなふうに批判するためだったのである。

つまり、「アイライン・マッチ」は、「フィクション」でしかない映画を、観客に「リアル」だと感じてさせるために採用された「一般的技巧」ではあるけれども、絶対にそれを守らなければならないということではない、ということだ。

これは当然の話で、あらゆる芸術表現には、「破調」というものがある。あえて「諧調」を崩すことで、普通ではない効果を出すのである。

私は、先日、初めて観た小津の映画『東京物語』のレビューで、次のように指摘した。

『多くの場合、(※ 登場)人物は「横向き」で話すことが多い、というのも(※ 『東京物語』の)特徴だろう。

カメラ目線ではなくても、当たり前に、画面手前のカメラのやや左右に向けて話すといったカットは、セリフを強調すべき時だけに限られていて、日常的な会話のほとんどは、「横向き」や「後ろ向き」で(※ 向き合わないで)交わされるのである。』

つまり、小津の場合は(少なくとも『東京物語』では)、オーソドックスに「目を合わせて話す」というシーンが、ほとんどないのだ。

私は、このレビューを書いたときには「アイライン・マッチ」のことを知らなかったから、単純に「小津の登場人物は、ほとんどいつも、話し相手の方を直に見ていないなあ」と感じただけなのだが、本書を読んで、私は初めて、そうした小津の撮り方が「意識的な手法」だということに、蓮實重彦に教えられるまでもなく、気づいたのである。

つまり小津は、「アイライン・マッチ」に依存しないことによって、かえって「リアルな会話」を実現していたのではないだろうか。

もっとも、蓮實が本書で批判していた宇野邦一が、小津安二郎について否定的に語っていたのは、たぶん、私が上で指摘したようなことではなく、本来、アイラインがマッチしていなければならないようなシーンで、アイラインがマッチしていないということのようである(当然のことながら、映画の専門用語を、注釈もなく当たり前に使う蓮實重彦の記述は、映画マニア以外の読者には、不親切なものである)。

私は、宇野が論じていた映画を観ていないし、宇野が、私でさえ当たり前に理解した「日常会話での、アイラインのミスマッチの現実性」を理解していないはずがない。

つまり、私が指摘したところの『(※ 『東京物語』の作中の)日常的な会話のほとんどは、「横向き」や「後ろ向き」で交わされる』というのは、宇野も、それは「それでいい」と理解したうえで、『画面手前のカメラのやや左右に向けて話すといったカット』でも、当たり前の「アイライン・マッチ」がなされていないことに、宇野は違和感を覚えたのではないだろうか。

そう、言われてみれば、たしかにそんな「違和感」があったようにも思えてくる。例えば、笠智衆が会話の相手に向かって何かを話しているバストアップのカットで、笠は、カメラの斜め横に向かってしゃべっているのだが、どうもその視線が、会話の相手に焦点を結んでいないという感じが、しないでもないのだ。要するに、微妙に「焦点があっていない」感じなのだ。

これは、普通に見れば「違和感」を覚えて然るべきところなのだけれど、しかし、そこまで「変」だとは思わなかったのは、たぶん、笠智衆の「好々爺然としたキャラクター」のせいではなかったろうか。

つまり、『東京物語』での笠智衆の役は、隠居した高齢男性であり、現役の子供たちとは違い、ギスギスしたところのない、半ば悟ったような「お爺さん」だから、視線をビシッと合わせて話すというのは、むしろその「キャラクター」には合わないので、小津監督は意図的に、アイラインを少しズラして撮影したということではなかったかと、今になって、そう思えるようになった。無論、これが正解かどうかは別にしてだ。

本書で、次に学んだことは、フーコーが、ゴダールに比べると「律儀な人」だということである。

この二人の共通点は、両者が共にマネ(エドゥアール・マネ)を論じている点で、ゴダールは、本書で中心的に論じられる中編実験映画『(複数の)映画論』の中で、マネを引用して「マネから映画が始まった」というふうに語っているのだそうだ(それ以前の別の作品だったかもしれない)。

もちろん、これは「マネが世界で最初に映画を撮った人だ」という意味ではない。マネは19世紀の人で、亡くなったのは1883年だから、映画の発明には間に合っていない。

『1890年代にはいくつかの映画の原型が考案されていた。そうした中、1895年にフランスのリュミエール兄弟がスクリーンに動く写真を投影して公開した。これが現代にまでつながる映画の起源とされている。』

(Wikipedia「映画」)

したがって、ゴダールが「マネから映画が始まった」というふうに(映画の中だけではなく、インタビューなどでも)語るのは、単なる無知や思い違いなどではなく、何か彼なりの「深い考え」があってのものなのだろうということで、蓮實は本書で、その言葉の意味するところを、あれこれ考察しているのである。

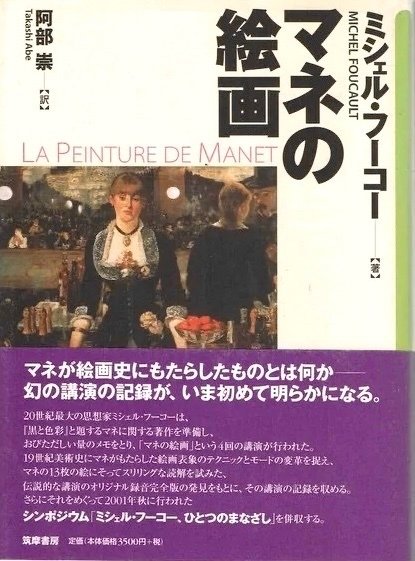

一方、フーコーの方にも、マネを論じた本がある。『マネの絵画』という本があって、日本でも翻訳書が出ているのだが、じつはこの本、フーコーが生前に、その刊行を禁じていた講演記録である。

なぜ、フーコーがこの講演記録の公刊を禁じていたのか、その理由は明らかになっていないのだが、いすれにしろ、その出来なり内容なりに満足していなかったというのは確かだろう。では、どこにどのように満足していなかったのか。それが、本書で考察されているのだ。

つまり、本書のタイトルが『ゴダール マネ フーコー』となっているのは、要は、マネを挟んで、ゴダールとフーコーの「違い」を論じている、ということなのである。

で、そうした立論の中で蓮實重彦が注目しているのは、両者の「引用」に対するスタンスの違いなのだ。

簡単にいうと、ゴダールは、元の絵から、自分の論じたい部分だけを切り取ってきて、それを自分の映画の中や評論などに「引用」する。その作品を「総体」として論じたのちに、自身の注目するところを引用するのではなく、自分の興味のあるところだけを切り取ってきて、そこをクローズアップ的に強調して、自身の作品に取り込むのである。つまり、まさに「引用」なのだ。

ところが、フーコーの方は、その大学での集中講義の際も、作品、この場合、マネの作品の全体像をスライドで見せながら、その構図にこだわって作品を論じ、モネを論じている。

さらには、このとき使用したスライドの映像では「額縁が切れている」とか「色が再現できていない」などと細かな不満を漏らしていたとおりで、「原典としての作品」を、作品総体として論じ、それに忠実に、論を立てようとしたのである。

そして、そうした意味で、フーコーは、気まぐれ勝手なゴダールに比べて、非常にまともな態度であり、「律儀な人」だと言えるのだ。

だが、当然のことながら、蓮實重彦は、フーコーのこうした生真面目なスタンスが、マネを論じ損ねさせた、というふうに理解する。

どういうことかというと、マネが、ゴダールの言うように「映画の創始者」であり、フーコーが言うように「近代絵画の創始者」であるのだとすれば、フーコーのような「古典的」なスタンスでは、マネの「近代性」を論じ切れないと、おおむねこのような議論を、本書で展開していたのだ。

○ ○ ○

で、私が本書を読了した際に思ったのは「やっぱり、よくわからなかった」ということであった。

前記のとおり「アイライン・マッチ」という技術の存在と、「フーコーは律儀で、ゴダールは好き勝手」というのはわかった。私が、ゴダールの映画がよくわからないというのは、たぶん、ゴダールの、この「好き勝手さ(自由さ)」の部分であり、「当たり前の映画の定式」や「作品の論理的構築性」に収まっていないからなのだろうとも思った。

だが、蓮實重彦が、本書で何を論じようとしていたのか、その肝心の部分がさっぱり理解できなかったのだ。

で、本書『ゴダール マネ フーコー 思考と感性とをめぐる断片的な考察』を、どう論じようかとあれこれ考えていた時に、まず思い浮かんだのは、蓮實が本書の中で、宇野邦一や、メディア論の名著として知られる『グラモフォン・フィルム・タイプライター』の著者フリードリヒ・キットラーを批判する際の、言葉のキツさとその「観るべき映画を観ずに言ってるんじゃないのか」「映画に対する愛がないのではないか」というような言い方に対する、引っ掛かりである。

たしかに「映画」を論じようと思えば、それなりに映画を観ておくべきだろう。

つまり、新作ばかりではなく、映画草創期の古典的な作品(モノクロサイレント)までも観るべきだし、日米の映画ばかりではなく、いろんな国のいろんなタイプの映画を観ていなければ、映画というジャンルを総体として論じるのは困難で、そこに見落としが生じて、不十分な議論となる怖れが十分にあろう。

しかしである、理想としては確かにそうなのだが、現実問題として、人間には「すべて(の作品)を押さえることはできない」。

蓮實重彦が、劇映画だけではなく、ノンフィクション映画やアニメーション映画まで観ており、いろんな国の映画を観ているとは言っても、その「すべて」を見ているわけではない。彼が観ているのも、所詮は「話題作」だけなのである。

例えば、蓮實重彦がアニメ映画も観ているとはいっても、私ほどには観ていないし、ましてやテレビアニメまでは押さえていないだろう。しかし、テレビアニメを押さえずして、劇場用アニメだけを論じるのは、明らかに不十分である。

たとえば、蓮實重彦に「あなたは『けものフレンズ』を視てないでしょう?」とか「礒光雄を知ってますか?」と問うたとすれば、蓮實はたぶん「視ていない」「知らない」と答えるに違いない。

しかし、それでアニメについて「知ったようなことを言ってもらっては困る」というのが、私の意見ではなく、他ならぬ蓮實重彦自身の意見なのである。

私の意見とは、「論じるからには、対象のことをよく知っていなければならない」のは当然としても、しかし「人間は、必要な対象(作品)のすべてに接することは、物理的に不可能である」から「できるかぎりの努力」はすべきなのだが、しかし、「十分に知っている」と言う時の「十分」とは、誰にも「定義のできない」ものなので、基本的には「誰にでも作品を論じる権利はある」というものである。

つまり、私のように、まだ1作して観てなくても小津安二郎を論ずる権利はあるし、14作しか観ていなくてもジャン=リュック・ゴダールを論じる資格はある。一一ただし、よく知らないまま論じたら、赤っ恥をかくことになるおそれは十二分にあるので、そうした覚悟と謙虚さをもって論じなければならないと、そう考えるのだ。

そんなわけで、私は本書における蓮實重彦の「観るべき映画を観ずに言ってるんじゃないのか」「映画に対する愛がないのではないか」というような言い方が、間違っていると思ったのだ。

それはたしかに「理想」ではあるけれども、そんなことを言い出したら、あなただって「知ったかぶり」を語ったことがあるはずであり、それなのに、そんな「正論」を振りかざして、「唇寒し」とは思わないのかと、そう思ったのだ。「あなただって、たつき監督の『けものフレンズ』を視てないだろ?」と。

で、そこまで考えた私は、本書における、蓮實重彦の「映画についての論じ方」「ゴダールについての論じ方」が、「キリスト教神学」に似ている、と気づいたのである。

本書の中で、蓮實は、やや冗談めかしてはいるものの、ゴダールのことを、何度か「神」と呼んでいる。

ゴダールが、それくらい「偉大な作家」だと言いたいのだろうが、しかしこれは、単なる「比喩」などではなく、たぶん、ゴダールという作家が、そして映画が、蓮實重彦という人にとっては、「神」であり「信仰の対象」だと理解されているのではないか、と考えたのだ。

考えてみれば、所詮「映画」なんて、所詮「映画」でしかない。つまり、数ある「娯楽(や芸術)の一つ」でしかないし、ゴダールだって、ちょっと変わった映画監督でしかなく、世界の99%の人は、彼の存在を知らないか、名前は知っていても興味がないかの、いずれかだろう。

蓮實重彦や一部の映画マニアにとっては「神のごとき崇拝対象」であったとしても、それは『けものフレンズ』ファン(の一部)にとっては、たつき監督が「神のごとき存在」であるのと、まったく同じことなのだ。

だから、蓮實重彦の「映画論」とか「ゴダール論」というのは、基本的に、その「信仰」を前提とした、議論になっている。

つまり、「映画は素晴らしいものだ」「ゴダールは天才作家だ」という認識が「大前提」にあってこそ、意味のある議論が可能なのであって、キットラーのように、映画を単なる「メディアの一種」のように考えて、観るべき作品を観ていないようなやつに、映画のことが(ゴダールの凄さが)わかるわけがない、という議論になる。

あるいは、宇野邦一のように、小津安二郎に対して相応の敬意を持っていないような人間に、小津を正しく論じられるはずがない、という議論になってしまうのだ。

つまり、宇野やキットラー(や私)の議論というのは、「神の実在」を信じていない「無神論者の議論」と同じで、「信仰者」にすれば「(本質を外した)意味のない議論」でしかなく、さらに言えば、身の程を知らない、神に対する「瀆聖的言説」であり、罰当たりなものだと、そうなる。

そう考えるからこそ、宇野やキットラーを批判する蓮實の言葉は、カトリックの(保守的な)神学者が、無神論者を語る時の(論外だと、こき下ろす)口調に、そっくりになってしまうのである。

そして、このことからわかるのは、蓮實重彦の「映画論」であり「ゴダール論」というのは、言うなれば「神学」であり「護教の学」だ、ということである。

「神は素晴らしい」という認識を大前提とし、それを立証するためだけになされるのが、「神学」なのだ。

だからこそ蓮實重彦は、ゴダールが「マネが映画の創始者だ」という趣旨のことを語った時に、それを「単なるアナクロニズム(時代錯誤)」だとは考えずに、「意図的なアナクロニズム」であると考え、そこに「深い意味」を読み取ろうとする。

また、小津作品における「アイライン・マッチ」外しについて、単なるミスやいい加減さによるものではなく「深い意図」があってのことだ、と考えるのだ。

しかし、ゴダールにしろ小津にしろ、そこに「深い意味」があったのかどうかなんてことは、誰にも真相はわからない。

仮に、当人が「いや、じつはあれには、これこれという狙いがあったんですよ」と、後で説明したとしても、それが「真実」なのか「後付けの理屈(自己正当化)」なのかは、(当時の、文書記録でも残っていないかぎり)たぶん当人にだって、よくわからない場合は多々あるのである。

当然、この程度のことは、蓮實重彦だって十分に理解している。だが、彼はその上で、あえて「映画は素晴らしい」「ゴダールは天才である」というのを「信じる立場を選んだ」のである。

要は、彼は自覚的に「信仰者の立場」に立ち(入信し)、「護教家としての神学者」の役割を引き受けた人なのだ。

このようなわけで、私が本書をよく理解できなかった理由もわかった。

要は、私の場合は、「映画」や「ゴダール」についての蓮實重彦の言説を、「無神論者」の立場から、「合理的に理解」しようとしていたのである。

だが、蓮實重彦の語っているのは、「信仰を前提とした神学」であり、「神はいる」ということを大前提とした議論だったから、私には「何を言っているのか、さっぱりわからん。どうして、そんなに映画を特別視するの、ゴダールについて好意的な深読みをしようとするの?」という疑問を解消してはもらえず、そこが不思議でならなかった。

つまり、蓮實の「映画論」や「ゴダール論」は、合理的な、あるいは実在論的な根拠を欠いた議論だとしか(正しく)感じられなかったから、どうして「合理的な根拠を示さないのだろう?」という部分で、理解不能だったのである。

そして、そうしたことに気づけば、前述のとおりで、蓮實重彦の、宇野邦一やキットラーに対する「不寛容」も、容易に理解できる。

言うなれば彼らも、「無神論者」の立場から、小津安二郎や映画を論じていたのである。要は、それが「絶対に正しい(絶対に素晴らしい)」という立場には立たないで、それらを論評したから、「護教家」である蓮實重彦は、是が非でも、彼らの存在を、貶めなければならなかった。

それは、キリスト教にとっては、「異教(キリスト教以外の宗教)」は無論、「異端(キリスト教の内部で、異端の説を唱えたもの)」であってさえ、「無神論」よりはマシだ、というのと同じことである。

つまり、「神がいる」という前提に立っての「信仰者間の議論」であるならば、多少の「見解の相違」は容認できる。

しかし、「信仰」そのものを、「迷妄」であると完全否定する「無神論」は、「信仰」を守るためには、議論の余地なく、是が非でも否定しさらなければならないものなのだから、それを全力で叩き潰しにかかるのが、「神学者の務め」だった、ということなのだ。

したがって、本書での蓮實重彦の議論も、そうしたものだと理解したなら、決して理解できないものではない。

例えば、どうして蓮實は、マネをめぐる、ゴダールとフーコーの「態度の違い」を強調して、フーコーが『マネの絵画』を公刊しようとしなかったのは、フーコーの考え方の「硬さ」が、マネという「近代絵画の始祖」の「自由さ(近代性)」の十全な理解を妨げたからだ、というような否定的議論を展開したのかと言えば、それは、フーコーの「原典重視(正確な紹介と引用)」というものが、「物理科学的な事実重視(客観主義)」という「学問」の基本に由来するものであり、それが「神の自由」を否定するものであったからなのだ。

つまり、蓮實重彦にとってのゴダールは、半分間違ったようなことを言っても、意味不明な作品を作っても、そこには「必ず深い意味(意図)がある」というのを大前提として考える「べき」存在、であった。

ゴダールのそれは、決して単なる「いい加減さ」とか「思いつき」などではない。つまり「神の真理は、ある。ただ、私たちには、それが見えにくいだけだ」というスタンスで、その「神の意図を解き明かし、可能なかぎり人間の言葉に翻訳する」のが、「神学(者)」というものの立場だったのである。

だから、「事実」と「信仰」の対立したところでは、「神学者」は当然のことながら、「信仰的真実」を優先して、「信仰を持たない彼らは、(知的にも)不自由だから、理解できないのだ」という理屈を捏ねる。

無信仰者が、キリスト者の言う「信仰者の自由」という言葉を聞くと「変なことを言っているな」と感じるだろう。どう考えたって、信仰に縛られていない(宗教的戒律を持たない)人間の方が「自由」に決まっていると考えるからなのだが、クリスチャンは「自分たちは、神のよって自由にされた」と、よく口にする。

どういうことかと言うと、「神にすべてを委ねて生きる自分たち(信者)の生き方は、すべてを自己責任で生きなければならない無信仰者より、よぽど自由だ」というほどの意味なのだ。「責任を負わないでいい身軽さを、神に帰依することによって与えられた」と、そう言いたいのである。

ともあれ、「映画信仰」「ゴダール信仰」の立場に立った、その「神学者」たる蓮實重彦から見れば、フーコーの学者的な「原典尊重=現実重視」は、きわめて「無神論的(唯物論的)に不自由なもの」でしかない、ということになる。

「神」であるゴダールのように「自らの思うがまま」に、対象を「切り刻み」「編集し」「作品をでっち上げる」というような「(映画的な)自由さ」が、基本「無神論者」のフーコーには無い。

「引用は、原典に忠実に行われなければならない。一部を恣意的に切り取って、別の文脈に移し替えて利用するような引用は、邪道である」というような「常識的な考え方」は、「近代合理主義」的な「無神論」的な発想に由来する、「人間の不自由」でしかないのである。

だからこそ、ゴダールは、あれこれを「自由に(恣意的に)引用」をしてマネを(マネ的に)語るのに対し、フーコーの方はその「不自由さ」に縛られて、マネをマネらしく論じることができなかったのだ一一というのが、本書での「蓮實重彦の立場」であり、その「信仰に由来する見取り図」なのである。

したがって、蓮實は、いかにも「フーコーは、自分の何がいけなかったのかがわかっていなかったようだが、私はそれを知っている」というような口ぶりで論じているけれど、これは「信仰に由来する、一方的な解釈」でしかなく、それが「客観的な評価」である保証など、どこにもない。

フーコーにも蓮實重彦にも詳しい人ならば、それが所詮は、蓮實重彦お得意の「レトリック」でしかないことを見抜くことだろう。

本書における議論の「もっともらしさ」とは、あくまでも本書の中だけでの話であって、「現実そのもの」ではない。

あくまでも本書は、「映画」や「ゴダール」に関する「神学書」であって、同じ「信仰」を持つ者には、納得もされ支持され得ても、そうではない者にとっては、「レトリック」による「黒を白と言いくるめる、胡散くさい議論」でしかない、ということになる。だから、わかりにくいのだ。

蓮實重彦は、この「わかりにくい本」で、何をやったのか。

それはもちろん、「映画」や「ゴダール」という「神」を権威づけ、無神論者からの批判を退けることを目的とした、「身内(信者)向けの神学的議論」である。

だが、その「黒を白と言いくるめる議論」という、一般世間では非難される行為を、よりうまく遂行するためには、それなりの「工夫」が必要である。ただ闇雲に、自分たちの「確信」を、大声で叫んでいれば良いというものではない。そんなことをしていたら、逆に世間からは「あいつは信仰狂いだからな、普通の話は通じないんだよ」と敬遠され、馬鹿にされておしまいである。

蓮實重彦はそのことを十二分に承知しているから、芸もなく「信仰的確信」を叫ぶというような野暮なことはせず、ひと捻りを加えて「世間の共感」、いや「畏怖」を掴もうとした。

では、その「ひと捻り」とは何かというと、それは「レトリック」であり、本作に関して具体的に言えば、本書を「映画の構造をなぞった本として書く」という、離れ業だった。

どういうことかと言えば、前にも書いたとおり、「映画」というのは「一つのまとまった世界」ではなく、「バラバラの事実を、意図的に編集して、一貫した意味を与えた創作物である」というのが、ポイントとなる。

つまり、蓮實が本書で書いていることは、部分部分については「事実」である。それは、ゴダールの引用と一緒で、「事実」から切り出されたものであるという意味での「事実」なのだが、しかし「バラバラな事実の編集体として成る映画」というものは、全体(総体)としては「フィクション=非事実」でしかない。

人物Aと人物Bが「会話している」ように見えても、実はそれは、「Aが話している映像」と「Bが話している映像」を順序よく繋いだ結果、そこに立ちあわられる「フィクション(幻影)としての会話=非実在の真実」でしかないのだ。

つまり、本書『ゴダール マネ フーコー 思考と感性とをめぐる断片的な考察』も、個々の議論に関しては、「事実」に立脚していて、そこに「積極的な嘘」はない。

しかし、総体としての「作品」としては、その根底を欠いた、「映画は素晴らしい」「ゴダールは素晴らしい」という「信仰(幻想)」に立脚した、「空論」でしかないのである。

キリスト教神学者の多くが、並外れた知性と教養の持ち主であるにも関わらず、そんな彼らの高度かつ難解な「神学書」が、「でも、そもそも神様なんて存在しませんよ。三位一体の神とか小難しいことを言ったところで、それらは所詮、空中楼閣でしかあり得ない」という一言で、少なくとも「客観的第三者」にとっては「台無し」になってしまうのと、同じことなのだ。

だから本書には、その「信仰」が、「合理的」に拠って立つための、普遍的に通用する「神の実在論証」などは無くて(当然なのだ。合理的根拠があれば、それは「信仰」でない。しかし、そんな無根拠なものであって)も、少なくとも、漠然とながらも「映画は素晴らしい」と思ってくれている「シンパ」には、支持してもらえるような作りにはなっている、と言えるのだ。

「映画がフィクションでありながら、ある種の真実を突いているように、本書もまた、フィクションとしての映画の形式を、そのまま踏まえた形で書かれたものなのだ。だから、現実的根拠が無いなどという野暮なことは、言いっ子なしだ」と、そうアピールしているのであり、それを狙って、映画教の「信者(マニア)」は無論、映画に好意的な「シンパ」にも受け入れられてもらえるよう、「映画の構造」を踏まえ、それを模倣した「作品」となっているのである。

したがって、本書に登場するものは、ゴダールにしろ、マネにしろ、フーコーにしろ、宇野邦一にしろ、キットラーにしろ、すべて「ゴダール的な引用」であって、「原典そのもの」「現実そのもの」(の意図に沿ったもの)ではない。

それは「神学書」が、しばしば「(世俗)哲学」を引用したり「科学理論」を援用したりしながら、「神の勝利」を論証するのと、似たようなことなのである。

そこに召喚されるあれこれの事実や理論は、そこだけを見れば「事実」なのだけれど、それらを「切り貼り(モンタージュ)」して出来上がった作品そのものは、事実の根拠を根底で欠いた「壮大な物語(フィクション)」でしかなかったのだ。

○ ○ ○

ちなみに、本書の「増補新版」について、amazonのカスタマーレビューで、レビュアー「wj・matu」氏が、「5点満点の2点」をつけて、レビュー「マネを根本的に誤解している。」で、次のように論じている。

『 wj・matu(5つ星のうち2.0)

マネを根本的に誤解している。

2019年12月25日

増補された「「ポスト」をめぐって」という論考で、マネについて明らかに誤解している記述があります。以下引用。

「印象派」から「後期印象派」へという美術史的な推移は、21世紀の無邪気で無自覚な観衆にとっては、ごく自然な流れだと理解されております。19世紀のフランスにおいては、まずクロード・モネという画家がおり、その後にエドワール・マネが登場するのだと理解しておけばいかなる問題も生じないからであります。ここで個人的な追憶を語らせていただければ小学校の高学年だった頃、父親の書斎から画集を引っぱりだし、よく似た名前の2人の画家の作品を見比べ、「モ・マ」という順番をほとんど機械的に記憶に刻みつけ、「モネ=印象派」、「マネ=後期印象派」とつぶやきながらその前後関係を覚えこんだものです。(p.283)

蓮實先生は間違った前後関係を記憶に刻みつけてしまったようです。マネはレアリスムの画家としてモネより先に登場し、《草上の昼食》や《オランピア》でスキャンダルを起こしました。モネはそんな先輩マネを見習って印象派の道へと進んだ画家です。これは大学生レベルの初歩的な知識かと思います。「マネ=後期印象派」にいたっては、どうしてそのような覚え方をしてしまったのかよくわかりません。本のタイトルにもある画家を、このように根本的に誤解してしまっているのは致命的ではないでしょうか。ほかのマネに関する記述の確度も疑わざるを得ませんし、さらに言えば、近代絵画について基本的な理解があるのかも疑わしくなります。

ちなみに、同論考では「後期印象派」がまだ現在でも普及している美術用語だと前提していますが、最近の美術史の本ではほとんど使われておらず、「ポスト印象派」とするのが一般的です。「後期印象派」は木村荘八が誤訳したものなのですが、なぜか数十年前まで惰性のまま使われていたというだけのことで、そこに大した意味などありません。』

全文引用である。

ここで、「wj・matu」氏は、蓮實重彦の、言葉づかいの雑さを、批判している。

このレビューの対象となった本書の中で、蓮實自身が、その「豊かな教養」を根拠にして「そんなことも知らんで、映画を論じているのか」といった調子で、他人を非難していたため、「そういうお前はどうなんだ。お前だって、近代絵画の常識である、マネとモネの前後関係すらよく知らずに『ゴダール マネ フーコー』なんて本を、知ったかぶりで書いているではないか」と、いうなれば「逆捩じを喰らわせた」かたちである。

最初に書いたとおり、私自身は、マネとモネの前後関係どころか、両者を混同していたような「近代絵画」の門外漢なので、ここで「wj・matu」氏の語っていることが、本当に「近代絵画の常識」なのか「事実」なのか、そんなことはわからない。

ただ、ひとつ言えることは、それが「事実」だったとしても、蓮實重彦には、そんな事実を「尊重する」という意識は希薄だろう、ということだ。

なにしろ、本書に登場するものは、すべて「恣意的な引用=ゴダール的な引用」物であって、そこに「なによりも事実を尊重する」などという意識は、希薄だからである。

先に指摘したように、ゴダールのいう「映画はマネによって生み出された」というような言葉が、「現実の歴史(時間関係)」とは食い違っている「アナクロニズム(時代錯誤)」だとしても、蓮實のように、きっとそこには「深い意味があるはずだ」という態度(信仰)が重要なのだと考えるとすれば、本書における蓮實の「マネとモネに関する時代錯誤」にも、おのずと「現実の時間関係」とは違った意味が与えられているという「理屈」も、その「神学的立場」からすれば、十分あり得ることだからである。

すなわち、蓮實重彦は「すごい人」のだから、(ゴダールの変な言葉)と同様に、一見「凡ミス」と見えることにも、実は「深い意味」があったのではないかと、そう考えるのが「信者」というものなのだ。

信者たちは、言うなれば、無神論者である「wj・matu」氏から、「現実」的な挑戦を受けたのだと言えよう。

「イエスが死後三日にして復活し、天に登った」とか「マリアが処女懐胎した」とか言われても「そんなもん、信じられるわけない」というのが、俗人の常識だが、それでも「蓮實重彦は間違ったのではない。きっとそこには、深い意味が込められているのだ」と、そう信じることのできる者こそが、真の蓮實重彦信者なのである。

もちろん、私は、ゴダールもフーコーも蓮實重彦も、それぞれに「すごい人」だとは思うのだけれど、決して「無謬の存在=神」だなどとは思わない。そうは、思いたくても思えない、根っからの「無神論者」なのである。

(2023年8月10日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○