蓮實重彦曰く 「小津安二郎ファンもまた、おおむね 馬鹿である」。

先日、蓮實重彦の「小津安二郎評価」に関する「小津安二郎は「変態」である と、 蓮實重彦は言った。」と題する文章を書いた。

同稿執筆の際、「蓮實重彦 小津安二郎」でネット検索していたところ、小津にかかわる蓮實の最新の文章を見つけたのだが、これがなかなか面白かったので、これについて書いてみようと思う。

したがって本稿は、言うなれば「蓮實重彦の現在」とでもいうような文章だが、ここで検討に付される蓮實文の内容こそが、本稿のタイトル「蓮實重彦曰く「小津安二郎ファンもまた、おおむね馬鹿である」。」ということになる。

さて、問題の蓮實文だが、これは筑摩書房のPR誌『ちくま』の本年(2024年)1月号に掲載された、連載エッセイ「些事にこだわり」の第17回分を、「webちくま」に転載したもので、この回のタイトルは「久方ぶりに烈火のごとく怒ったのだが、その憤怒が快いあれこれのことを思いださせてくれたので、怒ることも無駄ではないと思い知った最近の体験について」という、いかにも気障に長ったらしいものとなっているが、短文なので、ぜひ目を通してほしい。

蓮實がここで何を書いているのかというと、要は、昨年(2023年に)開催された「東京国際映画祭」の一環で行われた「小津安二郎生誕百二十周年のメモリアル・イベント」が、あまりにもひどいものだったので『久方ぶりに烈火のごとく怒った』のだが、それに比べたら、20年前に蓮實自身も深く関わった「小津安二郎生誕百年・没後四十年の記念イベント」の方は、なんと素晴らしかったことかと、そういうお話である。

まあ、これだけですでに、蓮實らしい「手前味噌」全開ではあるが、ともあれこのエッセイの中身を、少々検討したい。

なにしろ、いかにも蓮實重彦らしく、ハッキリとは書いていないものの、蓮實はここで、この「小津安二郎生誕百二十周年のメモリアル・イベント」はもとより、かつて自分たちが企画した「生誕百年・没後四十年の記念イベント」においてさえ、そこに集まった「小津ファン」は、おおむね馬鹿だと「語っている」からである。

○ ○ ○

蓮實エッセイの冒頭は、次のとおりである。

『 なかには例外的に聡明な個体も混じってはいるが、これからこの文章を書こうとしているわたくし自身もその一員であるところの人類というものは、国籍、性別、年齢の違いにもかかわらず、おしなべて「愚かなもの」であるという経験則を強く意識してからかなりの時間が経っているので、その「愚かさ」にあえて苛立つこともなく晩期高齢者としての生活をおしなべて平穏に過ごしている。ところが、ごく最近のこと、久方ぶりにその「愚かさ」にからだが震えるほど腹を立てた。これだけは許せぬ、許してはならぬと憤ったので、その例外的な事態について、ごく例外的に触れておかざるをえぬ。それが、思いもかけぬ爽快な記憶を喚起してくれたからである。

その不意の立腹は、今年でその生誕百二十周年を迎えたさる歴史的な個体を祝福するための行事の「愚かさ」に向けられたものだ。東京国際映画祭の枠内で行われた小津安二郎という名で知られている歴史的な個体をめぐる十月二十七日の三越劇場における国際シンポジウムのいい加減さに対する憤怒だといってもよい。国籍、性別、年齢を遥かに超えたその映画作家としての例外的な活動を通してこの宇宙と素肌で向かいあってしまった稀有の存在としての小津に対して、この出鱈目な行事の無礼さは誰の想像をも凌駕しており、聴衆のほとんどを烈火のごとく怒らせたのである。』

この部分で注目すべきは、蓮實重彦の基本的な人間観とは、当然のことながら『例外』はあっても、

『人類というものは、国籍、性別、年齢の違いにもかかわらず、おしなべて「愚かなもの」である』

という点だ。

これを、私がいつも重宝して引用している、SF作家シオドア・スタージョンの言葉に置き換えると、こうなる。

『SFの9割はクズである。ただし、あらゆるものの9割がクズである。』

つまり、「国籍、性別、年齢の違い」に関わりなく、この世の中は「馬鹿ばっかりだ」ということであり、この点では、私には珍しく、蓮實と意見を同じくしているようだ。

しかし、そんな私が、なぜここまで蓮實を嫌うのかというと、蓮實重彦とその弟子である映画監督・黒沢清の対談本『東京から 現代アメリカ映画談義』のレビューにも先日書いたとおりで、要は、蓮實が「陰険」で「不誠実」な「嫌らしい性格の持ち主」だからである。

私の場合は、「大半の者は馬鹿だ」と思っていることを隠さず、あいつもこいつも「馬鹿だ」と、根拠を示した上で、そう正直に書くし、『あらゆるものの9割がクズである。』と書く以上は、自分の友人知人だって、9割はクズだと思っていることを隠さない。だから、「それは違うだろう」と思えば、友人知人でも遠慮なく「批判」する。

例えば、ショートメッセージなどによる個人的なやりとりであっても、「それは違う」と思えばガンガン批判するし、それが非公開のやりとりだからというので、相手がのらくらと誤魔化して、うやむやのうちに引き分けのかたちに持ち込もうなどとしたら「なんなら、このやりとりをぜんぶ公開して、白黒つけようじゃないか」などとやったことも、一度や二度ではないから、私にそのように責められた友人は、私と議論になりそうになったら、さっさと撤退するようになった。

それほど、私は「態度の一貫性」にこだわる人間だということなのだが、蓮實重彦の場合は、それとは「真逆」なのだ。だから、心底、嫌いなのである。

どう「真逆」なのかというと、蓮實の場合、「馬鹿だ」と言っているに等しい相手に対しても、決してそう明確には言わないで、いつでも誤魔化すし、それに止まらず、まるで肯定的に評価しているかの如き、欺瞞的なレトリックを弄することもしばしばなのだ。

つまり、私は、人を「馬鹿だ」と評価しても、その相手を同じ人間だと尊重して、可能なかぎり、正直に自分の評価を表明するのだが、蓮實重彦の場合は、相手を「同じ人間」だとすら見ておらず、相手に対して「誠実であろう」とする気など、毛ほどもない。だから平気で、そういう相手を「騙す」ことができるのである。

で、私はこういう「陰険」さが、大嫌いなのだ。

評価していないのならいないで、正直のそう言えよ、それが相手への最低限の「誠実」であり、人としての倫理だろうと、そう思うから、ニヤけヅラで、平気で「頭の悪い人たち」を騙している蓮實重彦が、ペテン師同様の人種として、嫌悪を禁じ得ないのである。

で、話を戻すと、蓮實は、上に引用した部分で、ハッキリと、

『人類というものは、国籍、性別、年齢の違いにもかかわらず、おしなべて「愚かなもの」である』

と書いている。

ということは、「その会場に集った人々」についても、当然のことながら『おしなべて「愚かなもの」である』と考えているはずだ。

しかしこのままだと、「小津安二郎ファン」の9割を敵に回すことになり「商売があがったり」になるから、最後はしっかりと、

『(※ イベント主催者が)聴衆のほとんどを烈火のごとく怒らせた』

と書いて、『聴衆のほとんど』が、まるで蓮實自身と「同様の小津安二郎ファン」であると認めている「かのように」書いているのである。

だが、当然のことながら、こんなものは「大嘘」である。

たしかに、このイベントで蓮實を『烈火のごとく怒らせた』のは、イベントの主催者である。

(「なーにが『烈火のごとく』だ。この二枚舌ジジイが」とは思うが)

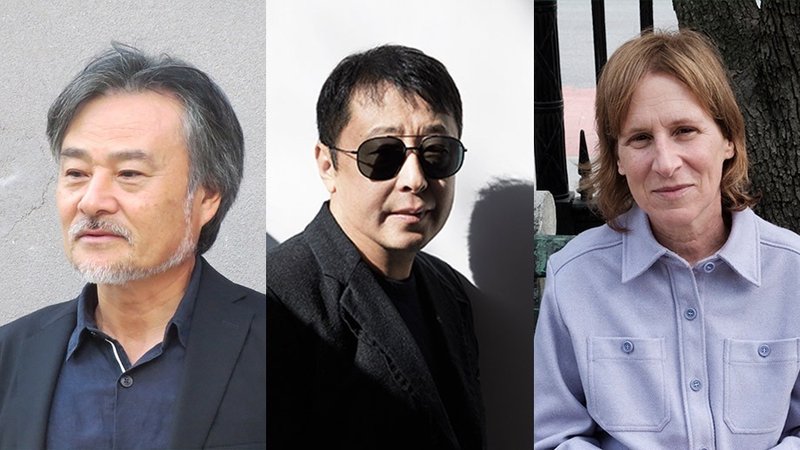

『 このシンポジウムは東京国際映画祭の枠内で行われたと書いたが、厳密には、そのシンポジウムに参加した黒沢清、ジャ・ジャンクー、ケリー・ライカートという素晴らしい出席者の顔ぶれの人選に映画祭がかかわっているのみで、三越劇場というおよそ非=映画的な空間の選定やシンポジウムの時間配分、等々、については、さる広告代理店――オリンピックをはじめ、この組織が絡むと碌なことにはならない――と音楽専門のラジオ局J-WAVEなどがかかわっているとのこと。それに、どうやらヴェンダースの新作『Perfect Days』の製作にかかわったTHE TOKYO TOILET Art Projectなる組織も加担しているようなのだが、そのシンポジウムを司会したのは小津についてはまったくもって無知としか思われないJ-WAVEのラジオ・パーソナリティの女性でしかなく、登壇者たちの作品を熟知しているとはとても思えぬので、彼女や彼らの発言にまともな質問をすることすら敵わぬ始末。しかも、三人の映画作家が充分に語ったとはとても思えぬ時期にごく曖昧に討論を打ちきり、あとは「フォト・セッション」とやらで、聴衆どもの大半がスマホを登壇者に向けて掲げるという不気味かつ無意味な行事でシンポジウムを終わらせてしまった。

何という発言者たちへの非礼さ。何という聴衆への侮蔑。そして何という無駄な時間の浪費。しかも、それを非礼とも侮蔑とさえ意識しえない司会者の「愚かな」楽天性と、こんなことで国際映画祭が成立すると考えている国際感覚を欠いた関係者たちの職業意識の驚くべき低さに、からだが震えるほど腹を立てたのである。聴衆の中には親しい顔ぶれも何人か混じっていたが、事態の推移に誰もが唖然としており、だからみんなで悪口をいいあうのも無闇と疲れそうなので、親しい女性が見つけてくれたタクシーにさっと滑り込み、孤独に夜道をたどるしかなかった。何という虚しい夕暮れから夜だったことか。』

つまり、「電通」と考えて良いであろう『さる広告代理店――オリンピックをはじめ、この組織が絡むと碌なことにはならない』と『音楽専門のラジオ局J-WAVE』や『ヴェンダースの新作『Perfect Days』の製作にかかわったTHE TOKYO TOILET Art Projectなる組織』という、小津安二郎のことはもとより、映画のことすら碌にわかっていないのであろう輩の、無内容かつ出鱈目なイベント運営を批判しているのであり、事実このイベントは、ここで紹介されているとおり、酷いものであったようだ。

(ちなみに、「電通」だと、ハッキリ書かないところに、蓮實重彦流の打算がはたらいているのは、まず間違いない。一方「音楽専門のラジオ局J-WAVE」や「THE TOKYO TOILET Art Projectなる組織」の方は、ぜんぜん怖くないから名指ししたのであろう。後の二者は、今後とも蓮實とは無縁だからだろう)

しかし、この「イベント主催者」の酷さに激怒したからといって、その会場に集った観客たちが「愚かなもの」ではないということには、当然ならない。

なぜなら「愚か者たちが愚か者たちを愚か者だと、自分のことは棚に上げて批判する」なんてことは、ごく当たり前にあることだからだ。

つまり、『何という聴衆への侮蔑。』とか『聴衆のほとんどを烈火のごとく怒らせた』などと書いて、さも自分以外の「聴衆」たちも、自分と同じ側だと肯定的に認めているかのような書き方を、蓮實はしているけれども、しかしそれは、「度しがたいイベント主催者」に対する「怒り」の共有という点では蓮實と同じではあり得ても、「度しがたい馬鹿」だという点では、「聴衆」たちはむしろ「イベント主催者」側だと、そう考えられているのである。

考えてもみてほしい。なぜ、このイベントでは、

『「フォト・セッション」とやらで、聴衆どもの大半がスマホを登壇者に向けて掲げるという不気味かつ無意味な行事』

が、行われたのであろうか?

無論それは、「聴衆」の多くがそれを望むだろうと「イベント主催者」側が(多くの先例に照らして、そう)考えたからなのだ。

蓮實はここで、巧みなレトリックによって誤魔化してはいるけれど、実際、このイベントに集った「聴衆」の多くは『スマホを登壇者に向けて掲げるという不気味かつ無意味な』行為を、喜んでしたはずなのだ。

この部分が、この『行事』に関する一般的な説明だったのであれば、ここで『聴衆どもの大半が』と書く必要はない。「聴衆が、スマホを登壇者に向けて掲げるという不気味かつ無意味な行事」と書けば、それで良かったはずなのである。

つまり、この「小津安二郎生誕百二十周年のメモリアル・イベント」に集った『聴衆どもの大半』は、イベント主催者の「読みどおりに」、嬉々として『スマホを登壇者に向けて掲げるという不気味かつ無意味な行事』に参加していた、ということなのである。

したがって、『聴衆どもの大半』は、「イベント主催者」の眷属であり、要は、蓮實重彦から、烈火のごとき憤怒を向けられて然るべき「馬鹿ども」だということなのである。

しかし、この程度のことは、ここまで懇切丁寧に説明しなくても、本来なら「わかりきった話=わかって然るべき話」でしかない。なにしろ蓮實は、最初に、

『人類というものは、国籍、性別、年齢の違いにもかかわらず、おしなべて「愚かなもの」である』

と断言しているのだから、「小津安二郎ファンもまた、おしなべて愚か」だというのは、理の当然なのだ。

しかし、「小津安二郎ファン」の『大半』は、この程度の文章も、まともに読み解けない馬鹿ぞろいだから、間抜けヅラを晒して『スマホを登壇者に向けて掲げるという不気味かつ無意味な』こともできたのである。

いまさら言うようなことでもないが、「大衆」とはその程度のものであり、知ったかぶりで「小津安二郎ファン」だとか「映画ファン」だなどと言っている者の『大半』、つまり、スタージョン流に言うなら『9割』もまた、「馬鹿」であり「クズ」なのである。

それなのにまだ「自分は、小津安二郎ファンだから、わかる人間だ」などと思っている奴は、本当に度しがたいほどの馬鹿なのだが、しかし蓮實重彦は、むしろそんな奴の方が『大半』だと思っているからこそ、平然と「嘘」をつくこともできるのだ。馬鹿どもに対して「誠実」である必要などないと。

だが、このあたりが、私と蓮實重彦を隔てるところで、私は「たとえ馬鹿であっても、同じ人間であることに違いはない」というナイーブな人間観(理想)を持っているから、本音を隠すことなく「あんたらは馬鹿だ」と、根拠を示して、そう言うのである。それが私の「誠実」であり、「批評」だからである。

そんなわけで、蓮實重彦は、このエッセイで、実質的に「小津安二郎ファンも、おおむね馬鹿である」と断言している。

しかし、そんな「わかりきった話」で終わらせず、付け加えて言うなら、蓮實重彦の本音とは、なにしろ、

『人類というものは、国籍、性別、年齢の違いにもかかわらず、おしなべて「愚かなもの」である』

というものなのだから、蓮實自身の友人知人であっても、『おしなべて「愚かなもの」』だと、蓮實がそう思っているのは間違いないと、そう指摘しておきたい。

このエッセイでは、今回のイベントの登壇者である映画関係者として『黒沢清、ジャ・ジャンクー、ケリー・ライカート』の名が挙げられ、20年前のイベント関係者として『吉田喜重、山根貞男』と『朝日新聞社の古賀太記者(当時)』の名が挙げられているが、蓮實の「本音」としては、少数例外はあれ、これらの人もまた『おしなべて「愚かなもの」』だと考えていることだろう。

ただ、いつものとおりで、利害関係のある「業界関係者」については、臆面もない「お世辞(ヨイショ)」という「嘘」のつけるところが、蓮實重彦の蓮實重彦たるところなのである。

ただしまた、蓮實の弟子である黒沢清くらいになれば、こうした「蓮實重彦の本音」を理解した上で、あえて黙っているのだと見ていいだろう。

何十年も蓮實と付き合ってきて、そんなこともわかっていないのだとしたら、そのほうが、よっぽどの馬鹿だからだ。

ともあれ、小津安二郎のファンを自認する人は、せめて自分が蓮實重彦から「見下されている」という自覚くらいは持った方がいい。

またもし、「いや、私は、蓮實に見下されている『大半』には入らない人間だ」とそう自負しているのであれば、せめて蓮實重彦の「小津安二郎論」くらいは読んで、蓮實を論理的に批判するくらいのことはすべきであろう。

そんなこともできないでいて、自分一人で賢いつもりでいるというのは、それこそが「馬鹿な大衆」であることの、なによりの自己証明にしかならないのである。

(2024年1月31日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・