#アート

Anna and Lawrence Halprin アンナ&ローレンス・ハルプリン

■The Breath of Dance

素人と一緒に何かしたいというアーティストとの付き合い方

ワークショップなどを行ってそれを作品化するアート(ソーシャリー・エンゲージド・アートなどとも呼ばれたりする)は、アーティストが他者を素材にして利用することになるといった危険性が指摘されることがある。

振付家・ダンサーが、ダンスの訓練を受けていない人々のワークショップを行うことはよくあるが、その目的は一様ではないだろう。ただ、振付家・ダンサーが、「自分の踊りや作品に刺激となるような体験を得たい」と

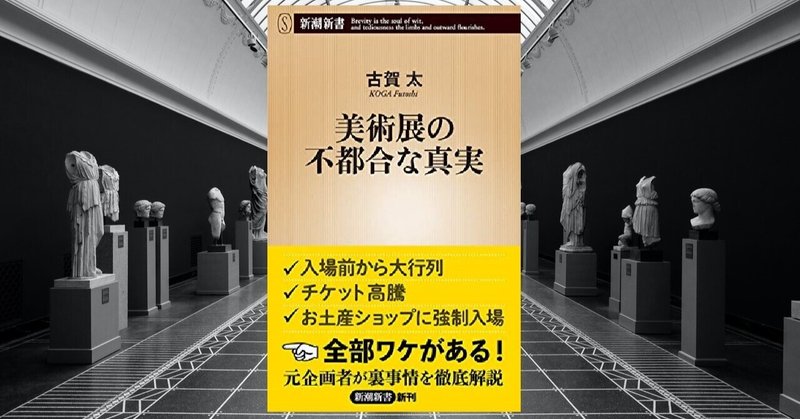

『美術展の不都合な真実』古賀太著:安易で企画意図がない企画展が増えた理由

現在は日本大学 芸術学部 映画学科 教授で、かつては国際交流基金で日本美術の海外への紹介、朝日新聞社で展覧会企画を手掛けた著者が、日本の美術展の世界でも特異な実態を解説する本(2020年発行)。

「混みそうな美術展」は展示概要を見ればすぐわかる本書の内容はわりと周知の事実だと思っていたことが多かったが、一般にはあまり知られていなかったのだろうか?著者はあとがき(「おわりに」)で「一般にはほとんど

ClafT 中央線芸術祭2021:トークイベント「アートと市民・アートとからだ」:経済システムに組み込まれない身体

「中央線芸術祭2021」のトークイベント。テーマは「アートと市民・アートとからだ」。

登壇者:

三浦宏之(ClafT フェスティバルディレクター。実演家)

砂連尾理(振付家・ダンサー、立教大学 現代心理学部 映像身体学科 特任教授)

呉宮百合香(ファシリテーター。「TOKYO REAL UNDERGROUND」事務局長、NPO法人ダンスアーカイブ構想「デジタルダンスアーカイブ」コーディネーター。

マンガとダンスの身体:夏目房之介教授最終講義「マンガ研究はなぜ面白いのか」

漫画と舞踊を身体という共通性で捉える漫画研究の夏目房之介氏が若いころ漫画を描いていたということで、テレビ番組「浦沢直樹の漫勉」に言及し、また趣味で中国武術をしていて、漫画を描くこととの関係性を指摘し、漫画の身体性を語っていた。

最近、久しぶりに絵や文字を手で描・書いて、体を動かすことで紙に線が生み出されていく、あの独特な感覚が自分には必要なのではないかと考えているところだったので、上記の話に興奮

「五感革命――Covid-19は私たちの感覚をどう変えているか?」BBCドキュメンタリー番組

イギリスのBBCラジオ(BBC Sounds)のドキュメンタリー番組「Revolution of the senses」(五感革命) が面白かった。テーマは「Has Covid-19 changed the way we hear, see, smell, taste and touch?」(新型コロナウイルスは私たちの聴覚、視覚、嗅覚、味覚、触感を変えているか?)。

イタリア、スペイン、ベルギ

「パフォーマンス学ラボ」受講の感想/講師:岩城京子、シアターコモンズ・ラボ

パフォーマンス学研究者・批評家の岩城京子氏がディレクターを務める講座「パフォーマンス学ラボ」が、2020年、オンラインで開催。

テーマは「ウィルス共生時代、人類と『パフォーマンス』の関係を進化させるために」。

岩城氏は、2017年にロンドン大学ゴールドスミスで博士号(演劇学)を取得し、2020年よりアントワープ大学芸術大学の専任講師。

講座のことを知ったときには残念ながら受講生の応募受付は終