#この街がすき

文献から見える「光る君へ」の時代背景

「妾」ではなく北の方がいい~!」

「二人で駆け落ちなんていや~!」

あれでは結局、玉の輿が目当てみたいで道長が怒っても当然だと思います。

「まひろさん、道長さまの北の方になりたいなんて厚かましいですわよ。」

by倫子

まひろは何を勘違いしてるんだろ?「恋は盲目」とはこのことか⁈

それに新天皇即位の日の高御座にあった子供の生首。

怪事件ですよね~!

誰の首かはわかりませんが、失脚した花山天皇

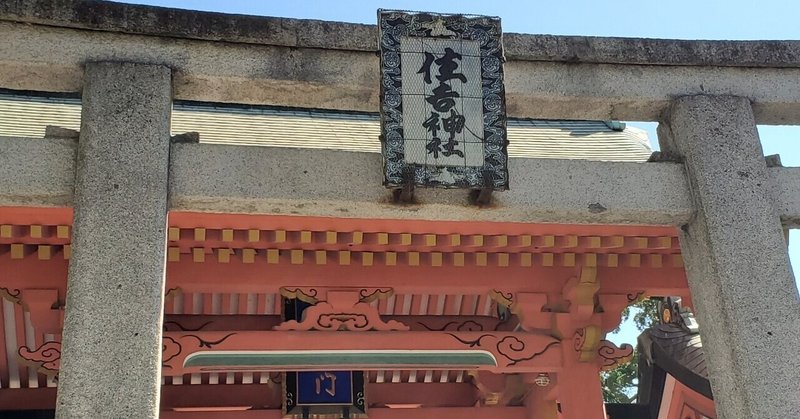

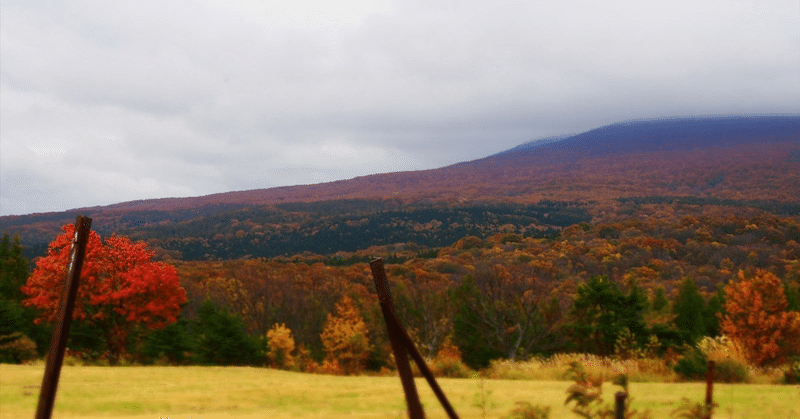

気になるジーサン《平手政秀》 [2/2] 「合理性」と「社会性」

散歩中に偶然見かけた神社(名古屋市北区の綿神社)の由緒書に、以前から気になっていた平手政秀が「信長の奇行平癒」を祈願して自ら彫ったこま犬1対を奉納した、との記述を見つけ、政秀の邸宅跡地・志賀公園まで足を伸ばしました。

数日後、政秀の首塚がある、市内西区の東雲寺を訪れました。平手町/志賀公園から西北西に2 kmあまり、ざっくり、清州城(当時は尾張守護代・織田大和守家の居城)と那古野城の、ほぼ中央あ

気になるジーサン《平手政秀》 [1/2] 「奇行平癒」に狛犬奉納

ご近所に、ずっと気になっているジーサンがいます。

歴史上の人物なので生まれた時からジーサンだったわけではないでしょうが、歴史ドラマにたまにチョイ役として顔を出す時は必ず、既にジーサンになっているので、私たちがこの人で脳裏に想い浮かべるのは当然、ジーサン顔です。

名古屋市北区の地下鉄黒川駅から北方向に、散歩と称して徘徊中、とある神社入口の立て札に、ふと目が止まりました。

「綿神社」とあります。

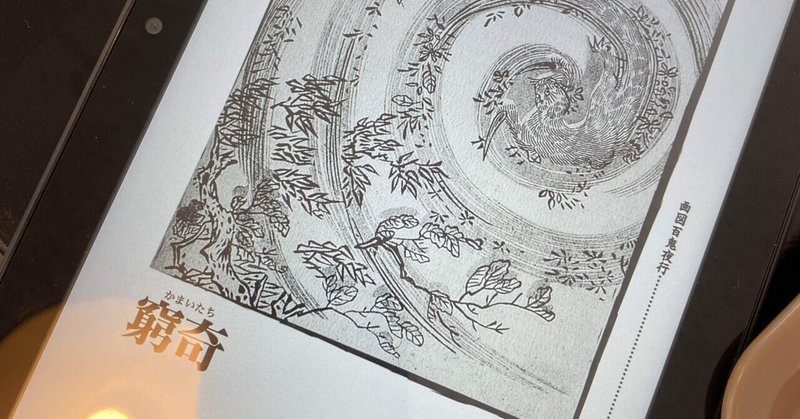

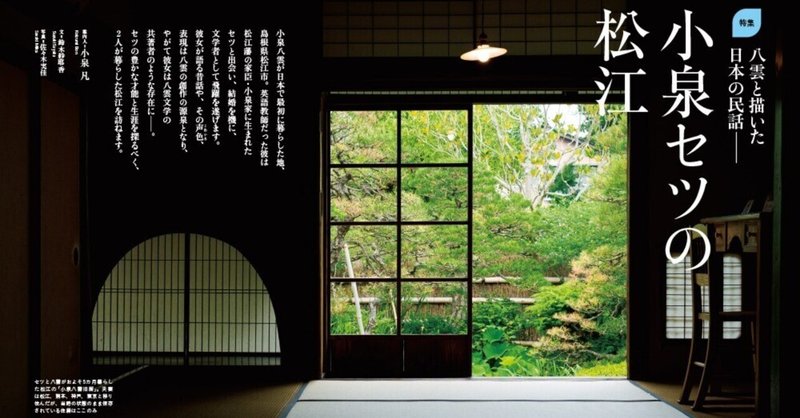

小泉八雲とセツが描いた日本の民話(島根・松江)

第1章 小泉セツの生き方に触れる武家屋敷が軒を連ねる松江の塩見縄手には、セツと八雲が暮らした家、2人の貴重な展示品が並ぶ館があります。セツとはどんな人だったのでしょうか。

鬱蒼とした森の中、薄紙で作った舟に硬貨を一枚載せ、鏡のように澄み切った池の水面に、静かに浮かべる。若き小泉セツと2人の女友達は、その舟の様子をじっと見守っていた。池に浮かべた舟が早く沈めば早く縁に恵まれる。近くで沈めば近くに

先祖が神として祀られる地で|東儀秀樹(雅楽師)

1300年も雅楽を継承している「東儀家」の先祖は、聖徳太子の参謀だった秦河勝とされている。なので、聖徳太子や秦河勝にまつわる場所や歴史事にはいつでも興味をそそられてきた。法隆寺や広隆寺、蚕の社などを訪れると、他人事とは思えないほど何かしらの想いが湧き出る。

秦河勝は多くの大陸文化、つまり音楽や宗教、機織り、酒造、建築法などを伝え定着させた人物で、文化人でもあり政治家でもあった。しかし太子が世

「帝国キネマと東大阪」郷土史の中のウラ史実②~「あしたづ」第十号より

▼「太秦映画村」は大阪にあった!京都にある太秦映画村を知っていますか?

私も子育て中に訪れた事がありますが、今でも現役の東映映画の撮影所です。

その前進が、かつて「帝国キネマ園芸株式会社」という社名で、大阪にあったという事実を知って驚きました。

私も半世紀をとうに過ぎるぐらい生きてますが、さすがに知らなかった。

まだ映画が「活動写真」と呼ばれ、無声映画に合わせて弁士がセリフを語る時代。日本にそれ

![気になるジーサン《平手政秀》 [2/2] 「合理性」と「社会性」](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/98658174/rectangle_large_type_2_657bdcd559b2082e1288072dfe8d7551.jpeg?width=800)

![気になるジーサン《平手政秀》 [1/2] 「奇行平癒」に狛犬奉納](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/97694593/rectangle_large_type_2_6c78b2e98250992f80eba5f5f420a719.jpeg?width=800)