2021年12月の記事一覧

定例会をふりかえりの場にしていった話

こちらはアドベントカレンダーのふりかえり10日目の投稿になります。

みなさんも仕事やコミュニティの中で定期的に行われる会議「定例会」なるものによく参加されているのではないでしょうか?

もともとは定期的に集まり、それまでの活動や注意事項や決定事項を報告するような場ですが、長くやっていると、形骸化して情報共有だったらチャットで十分という話や、目的なくただ集まるだけになってしまうこともあります。

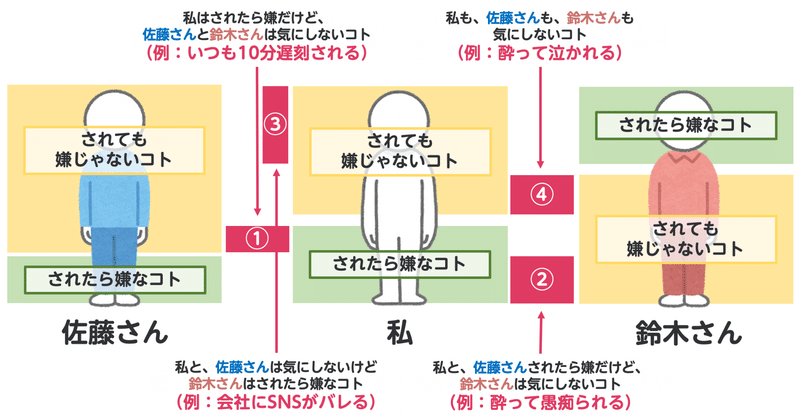

「自分がされて嫌なコトは、人にしちゃダメだよ」を、みんなが守ったらどうなるか。パワポで考えてみた。

・人のものを奪ったらダメだよ。

・人に嘘をついたらダメだよ。

・人に悪いことしたら謝りなさい。

親が子どもに伝える定番フレーズ。

・自分がされて嫌なコトは、人にしちゃダメだよ

もその1つだ。

もっともらしいこのフレーズを否定する人はいない。誰もが親から言われた経験のあるフレーズでもあるだろう。

でもなんだろう。このモヤモヤは。

少なくとも僕は今、自分の子どもにこのフレーズを言う気になれな

デザイナー向けUDガイドラインを作っている話。

ユニバーサルデザイン(以下UD)とは、年齢や能力、状況などにかかわらず、できるだけ多くの人が利用しやすいデザインやその工夫 / 考え方のことだ。

フェンリルでは、ユニバーサルデザインの考え方をすべてのデザイナーやディレクターがフェンリルで制作するすべてのプロダクトで適用できるように、ガイドラインの策定を進めている。

もともと私以外にデザイン面でUDやアクセシビリティに詳しい人が少ないこともあり

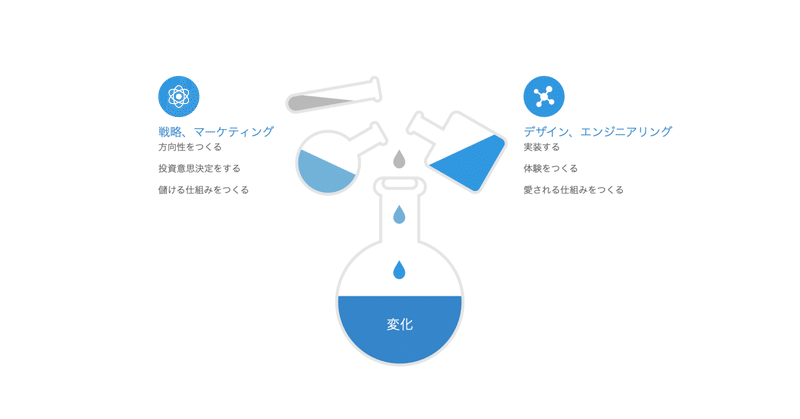

チームで同じ方向を向くための、野良的図解

弁護士ドットコムのぴーや(@taka_piya)です。

突然ですが、皆さんは図解が好きですか?自分は好きです。チームでも資料担当として生きています。

野良的図解とは頼まれていないけど誰かが話していたことやその関係性を図解し、チームになげて、議論を生みだそうという活動のことです。

活動を求める背景

コミュニケーションを取る際には、伝える側(話し手)は思考を構造化し、ストーリーとして発表します。

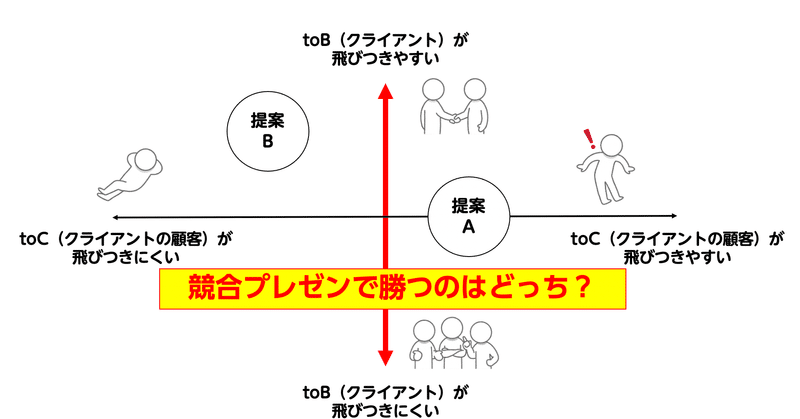

「競合プレゼンはやめたほうがいい。」僕がそう考える理由を、プレゼンします。

あなたは「競合プレゼン」なるイベントに参加したことがあるだろうか。

僕のいる広告業界では、この競合プレゼン(通称:競合/競合コンペ)なるイベントがしょっちゅう行われている。

と言っても、イベントの主催者はクライアントで、僕たちはその参加者にすぎない。

僕たちの仕事のはじまりは大きく2パターンあり、競合プレゼンをせずにはじまる「指名」と、競合プレゼンからはじまる「競合」だ。

少し特殊なケース

マネタイズの街で私たちは何者なのだろう

前回の記事で「noteが『創作の街』というより『発信マネタイズ村』って感じになった」と書いたのだけれど、noteがなるべくしてそうなっているなら別にそれでも良いです。私はnoteに間借りしている、noteが嫌なら出ていきゃいいだけのイチユーザー。

頭切り替えてこー。

なににモヤモヤしてるのか、どうしたらまたnoteを楽しく書けるのか、整理したい。

「マネタイズ」「お金を得る」こと自体を悪く思っ