記事一覧

【読書OP#14】続ける思考(井上新八) 継続は我慢ではなく、小さな喜びや発見を積み重ねる楽しさ

きっかけ

英語の勉強、始めてはみたものの、続かなくて挫折の繰り返し。「なんで続けられないんだろ?」って英語学習を取り組む度に思う。

そんな時に本屋さんで見つけたのが「続ける思考」

学びのポイント4つ

1. 「続ける」仕組みを考える楽しみ

続けるための仕組みをデザインする楽しさがある。ゲームのように小さなゴール(例えば1分だけやってみる)を設定し、それらをクリアすることで日々の達成感を積

【読書OP#12】問うとはどういうことか(梶谷真司)

前回の投稿から時間が経ちましたが、読書アウトプット12回目です。

きっかけ

生成AIのチャットインターフェイスを使っているうちに、問いかけることの大切さに改めて気づいたんだよね。

過去の記事【読書アウトプット#5「機能拡張」(坂田幸樹)】でもそのことを書いたんだけど、もっと深く知りたいと思ったんだ。

そんなときに見つけたのが、梶谷真司さんの『問うとはどういうことか』という書籍。

この書籍は

【読書OP#10】「実力も運のうち 能力主義は正義か?」(マイケル・サンデル)

読書アウトプットも10回目を迎えました。

まだまだ至らない点も多いけど、このアウトプットを継続させたい。

アウトプットすることでインプットする際の意識が変わる。

よく言われることを実感として掴んできた。

きっかけ

この書籍に出会ったきっかけは、マイケル・サンデル著「それをお金で買いますか?」に強い衝撃を受けたんだよね。

過去の自分を振り返ると恥ずかしいんだけど、これまで経済合理性を最優先

【読書OP#9】デジタル・トランスフォーメーションを民主化せよ

OpenAIとタッグを組み、今もっとも勢いのあるMicrosoft サティア・ナデラCEOが書いた論考。

雑誌の中の一つの記事なので、手短に読めるけど、重要な論点が整理されているから本当にオススメ!

組織でDXを進める上で必要な要素が説明され、活用できる内容になっています。

きっかけ

2年くらい前にVoicyパーソナリティーの荒木博行さんのBook Cafeで紹介されたDIAMONDハーバ

春の新生活、リーダーシップ大事だよね【読書OP#8】「採用基準」(伊賀泰代)

春の訪れとともに、新たなスタートを切る季節がやってきました!

新年度を迎え、新たな環境で頑張ろうと決意を新たにしてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。そんな皆さんに、周りから一目置かれるであろう能力をご紹介します。それは、「リーダーシップ」

リーダーシップは年齢や立場に関係なく、誰もが発揮できる資質なんです。

今回は、そんなリーダーシップについて学べる一冊をご紹介!

この本を通じて、誰も

読書アウトプット#7「映画を早送りで観る人」(稲田豊史)

みなさん、こんにちは!

今回ご紹介する書籍は「映画を早送りで観る人」です。

私も、つい動画を早送りしちゃうタイプなんです。でもね、ふと立ち止まって、ゆっくり味わうことも大切ですよね。そんな事を改めて考えさせられた書籍でした。

きっかけ

映像コンテンツの影響を受ける企業に勤めているので、ビジネス的な観点から、今後の影響を考えるのにこの書籍を手にしたんですよ。

あとね、若い世代の方の消費行動も気に

読書アウトプット#5「機能拡張」(坂田幸樹)

みなさん、本を読んだ後、感想をしっかりとまとめていますか? 実は、読書体験を言葉にすることって、学びを深めるために超大切なんです!

私が今回紹介するのは、坂田幸樹さんの『機能拡張』という書籍。前回の読書アウトプットからしばらく経っちゃったんですけど、読み終わって満足しちゃダメですね。

本から得た学びを自分の中にしっかりと定着させ、自分の一部にすることが本当に大事。そうすることで、初めて本当の意

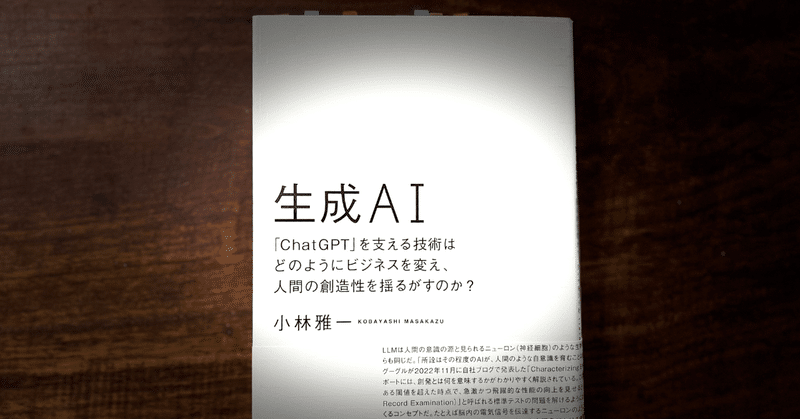

読書アウトプット#4「AIの壁」(養老孟司)

今回の読書アウトプットは養老孟司の「AIの壁」です。

読書アウトプットは、学びを深める上で重要な活動。読んだ本は読み放しにせず、「生き残る沈殿」にし、学びを刻み込みます。

私が読書アウトプットする理由は、こちらの記事を参照にしてください。

きっかけ

生成AIを活用しようという考えを持っているが、データ利活用に対して否定的な意見を持つ養老孟司の考えを聞きたいと思ったから

問い

AIに対する

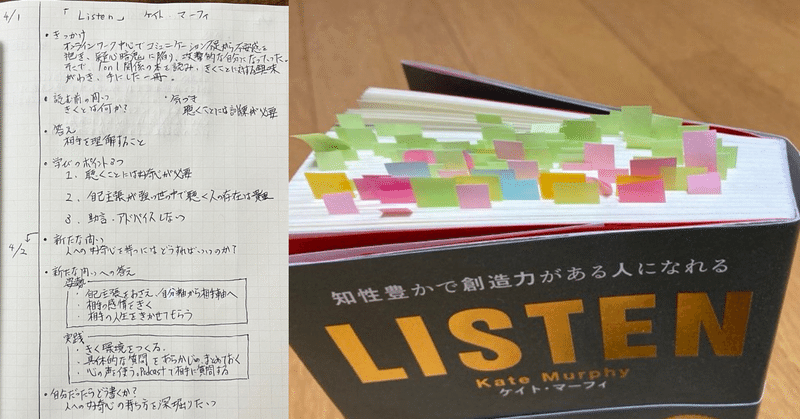

読書アウトプット#3「LISTEN」(ケイト・マーフィ著)

読書アウトプットの3回目は「LISTEN」

「話すこと」や「話し方」に関する書籍は多い。

ただ、もう一方の必要な役割「聞く」に関する書籍は、少ないと感じる。

実際に数えたことはないから、分からないけど。

そんな数少ないであろう「聞く」に関する書籍の中、私にとってナンバーワンの書籍。

この書籍に出会った経緯は、こちらのnoteで取り上げた。そのベースになったアウトプットをそのままお届けします。

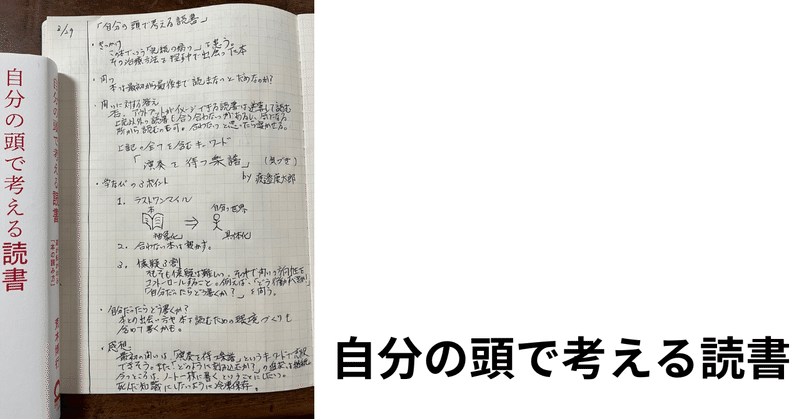

読書アウトプット#2「自分の頭で考える読書」(荒木博行著)

読書アウトプットの2回目です。「紙のノート」と「note」にアウトプットするきっかけになったこの書籍を取り上げない訳にはいかない。

この書籍を読んだことで、書籍で得た気づきを「冷凍保存」できるようになった。

過去の自分の感想を読み返すと「冷凍保全」のやり方については模索していたようだ。

「紙のノート」 → 「note」へ移行したけど、また変更するかもしれない。

飽きっぽい性格なんで、常にやり