2024年2月の記事一覧

真を写す、信を発する ~撮影者なりの世界~

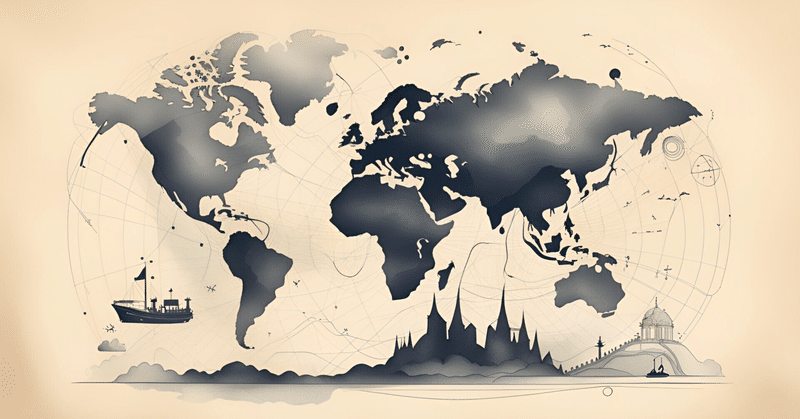

写真の歴史と発信の歴史とを合わせて考える。

これが本記事のテーマです。

この世の中の「風景」「事物」などを

平面に写して残す! 残したい!

そういう欲求は、

人類が進化しつつある太古の昔から

すでに生まれていました。

フランスのラスコーや

スペインのアルタミラという洞窟では、

クロマニョン人が描いた「壁画」が残されています。

人や犬や牛、猪や鹿などが生き生きと描かれ、

この壁画によって、私た

「経営=経験×営繕」と仮定して

「経営=経理×営業」が、平成の主流。

ならば令和は

「経営=経験×営繕」だと仮定して

書いてみたのが本記事です。

元々「経営」とは

◆「経」=変わらないもの

◆「営」=変えていくもの

という意味からできた仏教用語。

それがビジネス用語として

「会社を経営する」などのように

使われ始めた経緯があります。

特にバブル崩壊後、

デフレ傾向の平成日本では、

「お金」のことを考えるのが経営だ、と

捉えら