- 運営しているクリエイター

2019年8月の記事一覧

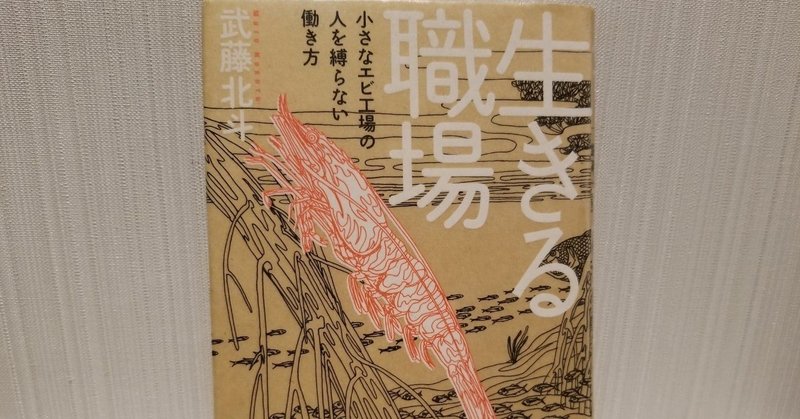

働き方のユニバーサルデザイン:「生きる職場」を読む

以前から気になっていた「生きる職場 -小さなエビ工場の人を縛らない働き方ー」を読んだ。概要と、本が執筆されて以降のアップデートは、著者である武藤さん自身がnoteに書かれているので、参照していただくとよいと思う。ただ、網羅的に整理して書かれているのはやはり本の良さなので、一読をおすすめしたい。

このエビ工場で働いているのは、本の執筆時点では、子育て中のお母さんがメインのようだ。子育ての忙しい時間

共創型コミュニティを、持続的に運営するために。「信用経済の次」を考えるシリーズをはじめます。 #mintlab

お久しぶりです。たむけん(@tamuken) です。

新しい会社”mint”の活動をしていく中で、最近はコミュニティの立ち上げや盛り上げについて企業さんから相談を受けることが多くなってきました。

企業のコミュニティ施策、ファンマーケティング、信用経済からの共創コミュニティ。そんな言葉が、ようやく浸透してきたように思います。

昔であれば、すべてオンラインサロン化して、課金ハードルを乗り越えてきた

044. 「サポートをしてはいけない」という新しい取り組み

パプアニューギニア海産の武藤北斗です。「好きな日に出勤欠勤」「嫌いな仕事をやってはいけない」などの働き方についてはこちらを。

先週、エビを選別しながらふと思ったんです。「あれっ、何となくずっとやってるけど、これって新しい取り組みなのかな?」と。そのことを報告します。

それは「サポートをしてはいけない」です。

サポートをすることは、通常は良いことだと思います。しかし、私たちの職場におい

047. 経営者が、なぜ毎日工場に入るのか

パプアニューギニア海産・工場長の武藤北斗です。「好きな日に働く」「嫌いな仕事はやってはいけない」など働き方全般に関してはこちら。新しい取り組み「サポートをしてはいけない」はこちら。

私は午前中は必ず工場で作業します。来客や取材を午後にして頂くのはこのためです。

会社を運営する役割であっても工場に入り続けるのは「品質」と「働き方」の2つの観点があり、今回はそのことを説明します。

046. 働き方改革の「一歩」への勘違い

パプアニューギニア海産の武藤北斗です。「好きな日に働く」「嫌いな仕事はやってはいけない」など働き方全般に関してはこちら。新しい取り組み「サポートをしてはいけない」はこちら。

今日また閃きました、自分の勘違いに。エビをムキながら、FM802から流れるRADWIMPSの「愛にできることはまだあるかい」を聴きながら。

僕の閃きをリアルに感じながら読みたい方は再生するといいかも。

働きやすい