#書評

<書評>『ラスコーの壁画』

『ラスコーの壁画 La Peinture Prehistorique Lascaux ou La Naissance de L’Art』 ジョルジュ・バタイユ Georges Bataille 出口裕弘訳 二見書房 1975年 原書はGeneve, Suisse 1955年

原題を直訳すれば「芸術の誕生であるラスコーの原始絵画」。20世紀のフランスの哲学者であるジョルジュ・バタイユの名著の一つ

<書評・芸術一般>『デュシャンの世界』芸術とは生きること

『デュシャンの世界 Entretiens avec Marcel Duchamp(フランス語原題を直訳すれば、「デュシャンとの談話」)』Marcel Duchamp マルセル・デュシャン、 Pierre Cabanne ピエール・カバンヌ、Pierre Belfond ピエール・ベルフォン 1967年 Paris パリ。日本語版は、岩佐鉄男及び小林康夫訳 朝日出版社1978年。

20世紀最高

<書評>『錬金術 タロットと愚者の旅』

『錬金術 タロットと愚者の旅』 ルドルフ・ベルヌーリ著 種村季弘訳 青土社 1972年

錬金術及びタロットについての研究書。訳者は、日本でこの分野の研究をしている第一人者で澁澤龍彦と並ぶ研究者。澁澤がフランス語なら、種村はドイツ語を基本にしていることが二人の相違になっているが、内容はかなり重複しているように思う。

一方、錬金術という言葉や概念は、私が中学の歴史の教科書に書かれていた記述を未

<書評・芸術一般>『Duchamp love and death, even(デュシャン 愛と死、さえも)』

『Duchamp love and death, even(デュシャン 愛と死、さえも)』 Juan Antonio Ramirez ファン・アントニオ・ラミレス著 1998年 Reaktion Book Ltd. London 原著は1993年にスペイン語で発行され、1998年に英訳が発行された。

20世紀を代表する芸術家マルセル・デュシャンの研究書。Henri Robert Marcel

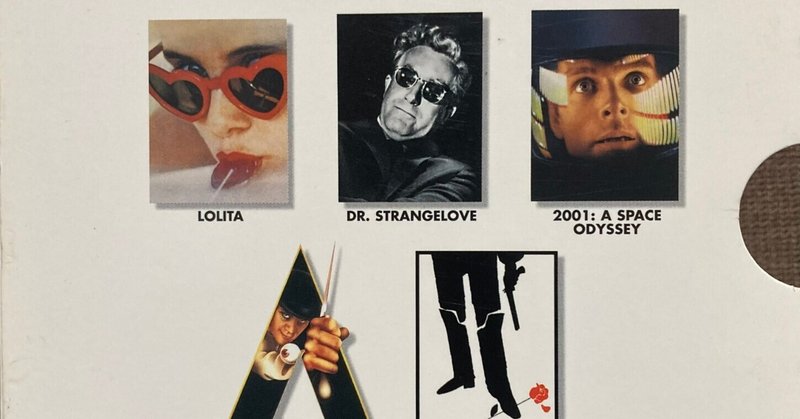

<書評・芸術一般>『Stanley Kubrick ,Director(スタンリー・キューブリック、映画監督)』Alexander Walker, Sybil Taylor, Ulrich Ruchti

『Stanley Kubrick ,Director(スタンリー・キューブリック、映画監督)』Alexander Walker, Sybil Taylor, Ulrich Ruchti 共著

W.W. Norton & Company, New York /London 1999 再版・拡大版

私が個人的に最高の映画監督だと思っている、スタンリー・キューブリックの研究書で、1971年に「Pa

<書評>『イタリア・ルネサンスの文化』

『イタリア・ルネサンスの文化』ヤーコブ・ブルクハルト著 柴田治三郎訳 中公文庫

原本は1860年、文庫は1974年。

1.普通の書評として

著者は、歴史を勉強するものにとっては、いわずとしれた大家である。また、フリードリッヒ・ニーチェとも親交のあった学者で、19世紀末のキリスト教思想に対する批判精神を持っている。そうした雰囲気は、本書の対象であるイタリア・ルネサンスの文化の担い手であった、当