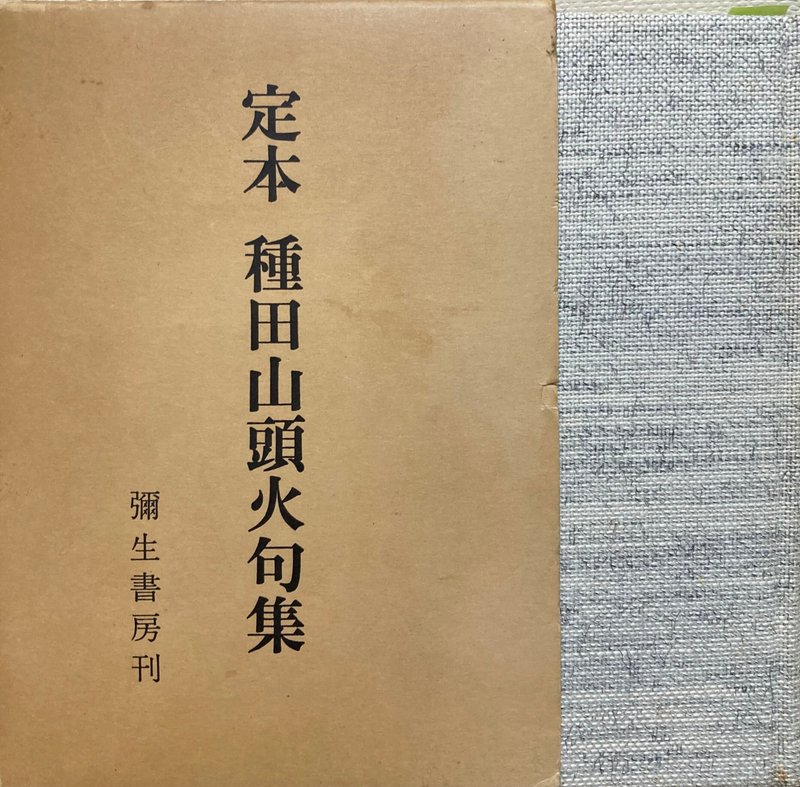

<書評>『定本 種田山頭火句集』

『定本 種田山頭火句集』 彌生書房 1971(昭和46)年初版 (購入は、1980年頃か?)

俳人の種田山頭火の経歴等については、私はあまり詳しくないので、以下のウィキペディアを参照願います。

私が、物質的(貧窮)にも精神的(自分自身が見えない)にも苦悩していた、19~20歳の頃、なにか「救い」を求めて、この山頭火の句集を買い求めたが、当然のことながら、そこには「救い」はなく、むしろさらに気持ちを落ち込ませるものがあるだけだった。

あれから40余年が経った。今再読してみて、ようやく山頭火の「意味」=「俳人として、存在している理由」が、少しわかったような気がした。それは、私自身の環境の変化(定年退職後の年金生活により、物質的には大差なくとも、少なくとも精神的には落ち着いた)こともあり、何よりも気持ちが落ち込むこともなく、泰然と読了できた。(考えてみれば、山頭火の世界は、感受性の強い年頃には刺激が強すぎるように思う。)

その理由は、たぶん、自分自身が山頭火のような老境に入り、死に向けての心の準備が、いくらかでもできてきた為ではないか、と自負させてもらっている。実際、これまでに何度か死にそうな時もあったが、幸いに現在まで生き残らさせてもらっているから、「死ぬこと」の感覚を、少しは理解しているつもりだ。

そこで、私の心に響いた句を、書評の代わりとして、意外と沢山になったが、以下に列記したい。

なお、感想めいたことを敢えて書けば、山頭火は若くして自死した母親から受け継いだ、重い「業」を背負って、また生きることの哀しみと重みを感じて、余生を過ごすように生涯を生きてきたように思う。そして、乞食坊主あるいは庵に独居という、心身の朽ち果てた生活からは、常にそばにいる生命としての蠅・虱・烏などに対して、まるで命の糧を分かち合う仲間のように親しみを持っていたのだと思う。

もうひとつ私の推論を述べる。「昭和9年の秋、其中庵にて」と題する自らの生き方を述べた箇所に、「うたふものの第一義はうたふことそのことでなければならない。私は詩として私自身を表現しなければならない。それこそ私のつとめであり同時に私のねがひである。」と山頭火は書いている。そこには、自らの存在と生活の全てを芸術に寄進した姿が浮かんでくる。それは、山頭火の句のひとつひとつが、山頭火の心身を通して芸術の神が表現したものであり、また山頭火の生涯そのものが、一個の芸術作品となっていることなのだと思う。真の芸術家とは、まさに芸術そのものに対して自己犠牲を貫いた人を言うのだと、改めて実感した。・・・そして、私はたぶん、真の芸術家になれないし、これからもなることはないと思っている。

(以下、山頭火の句から、私が気に入ったもの。私的な解説をつけると「味わい」が失せるので、敢えてしません。)

分け入っても分け入っても青い山

雨だれの音も年をとったよ

うしろすがたのしぐれてゆくか

雲がいそいでよい月にする

山あれば山を観る

雨の日は雨を聴く

春夏秋冬

あしたもよろしく

ゆふべもよろしく

酒をたべてゐる山は枯れている

ここを死に場所とし草のしげりにしげり

よい宿でどちらも山で前は酒屋で

さて、どちらへ行かう風がふく

ころり寝ころべば青空

石に腰を、墓であったか

秋空ただよふ雲の一人となる

かうまでよりすがる蛇をうたうとするか

酒はしづかに身ぬちをめぐる夜の一人

夕焼雲のうつくしければ人の恋しき

大空の下にして御飯の光り

みんな生きてゆく音をたててゐる

ぬれてもかまはない道のまっすぐ

このみちどこへゆくふかく落葉して

生きられるだけは生きよう草萌ゆる

ただあるく落葉ちりしいてゐる道

ふりかへらない道がまっすぐな石ころ

月のさやけさ酒は身ぬちをめぐる

さびしけれどもしづかなり

まづしけれどもやすらかなり

足音が来てそのまま去ってしまった落葉

ところで、山頭火には辞世の句はない。私が敢えて辞世の句に相応しいものを選んでみたのが、以下の句である。どうだろうか?

ころり寝ころべば青空

山頭火が亡くなったときのことはよくわからないが、この句を辞世の句とすれば、どこかの林の外れで突然倒れたとき、最後に見えたのが、青い空だった。というのが山頭火には相応しいように思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?