「水中の哲学者たち」永井玲衣Radical Will〈ラディカル・ウィル〉の行方、アートであ り哲学であるもの、あるいは、アートでも哲学でもないもの

No.1:〈問う〉という動きがダイアローグの水中を跳ねる、水中の哲学の生誕、あるいは、アートであり哲学であるもの、アートでも哲学でもないもの

問うという生の叫び声が、ダイアローグという水中の中で跳ねる。その瞬間論理が撚り合わされ、哲学が生まれる。問うという動きの中でしか出現しない、ダイアローグの動きの中の哲学。水中の哲学。構築されることのない断片性の哲学。ダイアローグの水の中を泳ぐ、問いによって切り取られた生の血が流れている身体と時間と記憶。それは、微細な欠片のような論理を持つことで哲学でありながらも、身体と時間と記憶を持つことで、アート芸術となる。水中の哲学は、身体を有する論理であり、論理を有する身体である。

〈アートであり哲学であるもの、あるいは、アートでも哲学でもないもの〉

それが永井玲衣の水中の哲学だ。

No.2:永井玲衣の「手のひらサイズの哲学」、決然として示されるあらゆる既存の哲学を否定し批判する不遜で無謀なもの

「人々と問いに取り組み、考える。哲学はこうやって、わたしたちの生と共にありつづけてきた。借り物の問いではない、わたしの問い。ささやかで、切実な呼びかけ。」(P005より引用)

「ささやかで、切実な呼びかけ」としての問い。ダイアローグの中で、その問いがのたうち回る。ダイアローグの中で、その問いがその本質を顕わにする。そのダイアローグという動きの中にしか生まれない言葉。それはすでに存在している、書かれた言葉ではない。これから口にされ、書かれ、これから見つけ出される未来の未形の言葉、これからの言葉としての哲学。

知識としての哲学、普通の言葉ではない哲学、体系/構築としての哲学は、穏やかにでもきっぱりと否定され、動きとしての哲学が、方法(スタイル)としての哲学が、普通の言葉の哲学の姿をして、開始される。

それが、永井玲衣の「水中の哲学者たち」で示されるものだ。永井玲衣は静かに、しかし決然として、この哲学を提示する。それがあらゆる既存の哲学を否定し批判する不遜で無謀なものであったとしても。それが、あらかじめ、不可能な試みであったとしても。永井玲衣はその傲慢と無知と強欲を隠すことなく、それを試みる。

永井玲衣はそれを「手のひらサイズの哲学」と呼ぶ。

「そんな問いをもとに、世界に根ざしながら世界を見つめて考えることを、わたしは手のひらサイズの哲学と呼ぶ。それは、空高く飛翔し、高みから世界を細断し、整然とまとめあげるような大哲学ではない。なんだかどうもわかりにくく、今にも消えそうな何かであり、あいまいで、とらえどころがなく、過去と現在を行き来し、うねうねとした意識の流れが、そのままもつれた考えに反映されるような、そして寝ぼけた頭で世界に戻ってくるときのような、そんな哲学だ。」(P005〜P006より引用)

「水中の哲学者たち」は、哲学を身近で楽しくやさしく役に立つものとして紹介する、哲学エッセイのふりをした、永井玲衣哲学宣言書だ。

No.3:解剖図:永井玲衣の「手のひらサイズの哲学」、あるいは、その〈ラディカル・ウィル〉の皮膚と肉と骨格と内臓と血

永井玲衣の「手のひらサイズの哲学」を私なりに腑分けし、その纏う皮膚と形作る骨格と脈打つ内臓と軋む肉と流れる血を、白日の下に明らかにしたいと思う。いささか、不穏当な物言いかもしれないが、永井玲衣の「水中の哲学者たち」が目論む哲学は、その見掛けとは大きく異なりラディカルなのだ

その〈ラディカル・ウィル(Radical Will)〉(松岡正剛のスーザン・ソンタグへ向けられた言葉より引用)の内部の姿の細部を目撃しなければならない。

解剖は以下のような手順で行われる。

始めにNo.4において、「作者の永井玲衣とは何者か?」を説明したい。表面的に。No.5とNo.6において、その纏う皮膚と躍動する肉のありようとして、「キャッチ・アンド・リリースの哲学」と「インプロヴィゼーションの哲学」を語り、No.7において、その哲学が生まれた場所とそれを形作る骨格として、「絶望のゼロ地点から始まる哲学、あるいは、救いとわかりあうことについて」を語る。

そして、終わりにNo.8として、脈打つ内臓と流れる血として、「アート(芸術)が掴み取る普遍的なるもの、そして、哲学が掴み取る普遍的なるもの」を語り、永井玲衣哲学の真髄である〈アートであり哲学であるもの、あるいは、アートでも哲学でもないもの〉の意味を解き明かす。

尚、追伸として、1:永井玲衣哲学が生まれたわたしたちの現在の光景について、2:永井の偏愛について、そして、3:この本の真の作者について、ほんの少しだけ。「水中の哲学者たち」の作者の本当の姿について記述し、クローズする。

No.4:作者の永井玲衣とは何者なのか? あるいは、カラカラと哲学が笑う、普通の人による普通の言葉による普通の哲学

作者の永井玲衣とは、どのような人なのか?

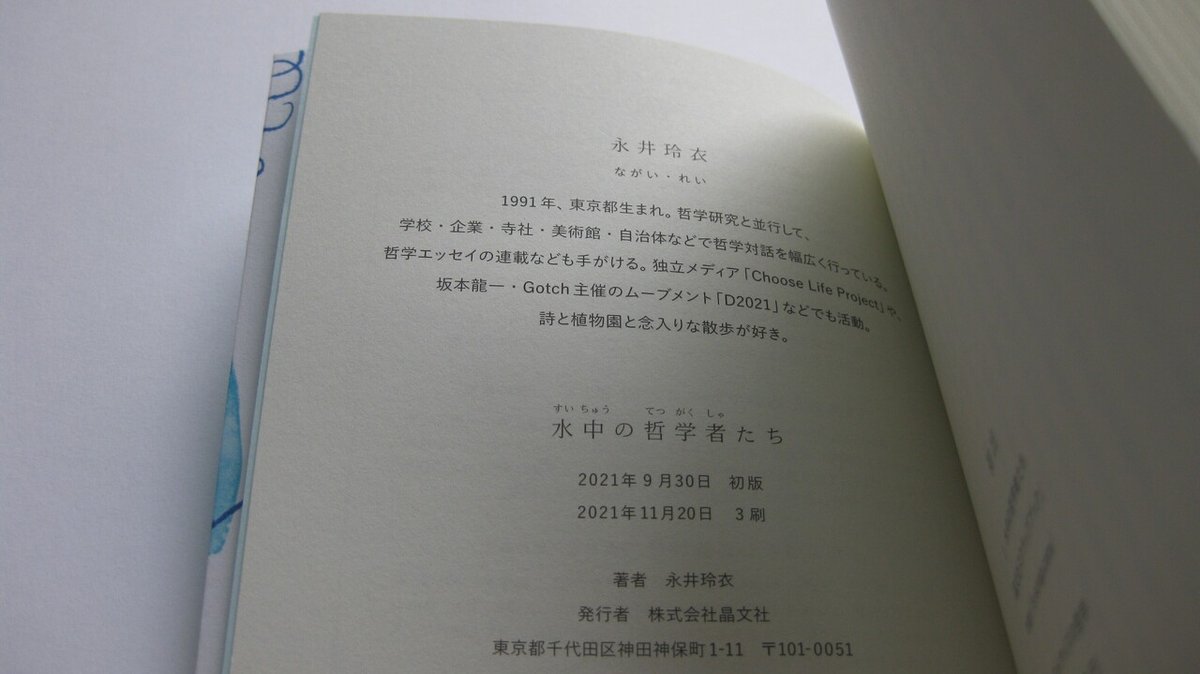

1991年、東京都生まれ(現在31歳)哲学研究と並行して様々な場所で哲学対話を行っている、などなど。作者紹介のプロフィールをそのまま読むと、哲学の若き俊英なのかと思ってしまう。「詩と植物園と念入りな散歩が好き」とも。メルヘンの中の異物のような「念入りな」の言葉が何かしら不穏な気配を漂わせていて気になってしまうのだが。

しかし、この本「水中の哲学者たち」を読めば、直ぐに、実は、作者の永井玲衣はかなりフザケタやつで、しかも、相当に腹黒くフテブテシイやつだということが分かる。さらに付け加えるならば、プロフェッショナルのコント作家でもある(!?)。もちろん、その正直さを褒めているわけでもなければ、その誠実さに感動しているわけでもない。侮っているわけでもない。単に本当のことを私は言っているだけなのだ。

つまり、永井玲衣とは特別な人ではなく、普通の人なのだ。

普通に傲慢で無知で間抜けで強欲で見栄っ張りで、普通に弱く傷付きやすく、普通に賢く強く優しいのだ。そして、普通に才能もある。「水中の哲学者たち」は、普通の人のために普通の人が書いた普通の言葉による普通の哲学なのだ。

だから、安心して、この本を手にして欲しいと思う。怖がることも遠慮することも避けることも、何もない。難解な哲学用語など、一切、登場してこない。(それは分かりやすさを求めた結果ではなく、そのことには明確な意図があり、永井の野心的試みの一端でもある。)そして、まちがいなく、何度も爆笑してしまうことになる。哲学の中から笑いが零れ落ちる。

晴れ渡った青空の下で、陽射しのようなカラカラとした笑いの光の中、素敵あふれる普通の人による普通の言葉による普通の哲学。ブルーの水中の哲学

No.5:キャッチ・アンド・リリースの哲学、あるいは、壊れるわたしと誰も答えを知らない問い

〈キャッチ・アンド・リリースの哲学〉

永井玲衣の、それは、まるで、キャッチ・アンド・リリース(catch and release)をする釣り人のようにも見えてしまう。その釣り上げた跳ね踊るその獲物をあっさり手放してしまうのだ。魚を獲るためのものではなく、釣りという行為のための、哲学。獲った魚の中に智慧を見つけるのではなく、獲るという動きの中に智慧を見出す哲学。ダイアローグ(哲学対話)の可能性と不可能性がそこに見え隠れする。問いは答えを探し、答えは新たな問いを産み、再び、答えを求める。答えは水の中にリリースされ、新たな問いと共に泳ぐことになる。

さらにそこには、一度、獲られた受け止められた魚(人の思い)が、再び、世界の中に放たれるという残酷さも存在している。永井玲衣の哲学は必ずしも結論へと答えへと人を導かない。また、「〈結局ひとそれぞれ〉にしない」(P035より引用)と、自閉することも許さない。自分自身が壊れることも恐れず、かりそめの気休めの解答を示すこともしない。

その冷徹さと優しさ。おもねることのない厳しさを持つ永井玲衣哲学。答えのない哲学。「本当にそれでいいんだっけ?」(P067より引用)の哲学。「ぐねぐねと境界が混ざり合い、わけがわからない世界が露わになる」(P038より引用)の哲学。永井玲衣の哲学は獲物を効率的に捕まえるものではなく、それは本質的に反/非生産的なものなのだ。聡明さを破壊し非効率的な愚鈍になるための哲学。灯りを消し始まりの暗闇の中に立ち戻る哲学。

「哲学は何も教えない。哲学は手を差し伸べない。ただ、異なる声を聞け、と言う。」(P070より引用)

「わたしの硬直してしまった信念を誰かがあっけなく壊してしまう。こわくて、危うくて、うれしくて、気持ちがいい。・・・他者の考えや言葉がざわざわとわたしの素肌をなでるとき、わたしははじめて自分がどこにいるのかがわかる。真っ暗闇の中、誰かに腕をつかんでもらえたときのように。」(P040より引用)

それでも、一方で、「「天空の城 ラピュタ」のパズーの父親が伝説のラピュタを垣間見るシーンがたまらく好きな」(P214より引用)永井玲衣は、世界が見せるその瞬間を、その見つけた瞬間を捕まえ保存したいと欲望する。

「だが同時に、哲学対話をしているとき、あともう少しで「かわる」ということにたどり着けそうな感覚に陥ることがある。それは「最適解」のような暫定的なものでもなく、「共通合意」というような、その場だけの取り決めでもない。もっと普遍的で、美しくて、圧倒的な何かだ。それに到達するということはない。その予感がするだけ。/にもかかわらず、その予感はひどく甘美で、決定的なのである。」(P019より引用)

キャッチ・アンド・リリース(catch and release)。永井玲衣の腕の中で捕まえたそれが跳ね踊る。

No.6:インプロヴィゼーションの哲学、あるいは、一回性の哲学

〈インプロヴィゼーションの哲学〉、あるいは、〈一回性の哲学〉。

ダイアローグ(哲学対話)はインプロヴィゼーション(improvisation(即興))だ。一回きりだ。同じことは行われない。インプロヴィゼーションとしての哲学。勝敗のない生身の格闘技としての哲学。楽譜なき即興的演奏会としての哲学。脚本なき演劇としての哲学。偶然性の見世物としての哲学。一回だけの参加型エンターテイメント(娯楽)としての哲学。反復することのできない哲学、検証することのできない哲学、もう一度のない、一回性の哲学。

だが、忘れてはならないことは、その一回きりのインプロヴィゼーションの渦中にいた者たちが、一回きりのインプロヴィゼーションによって、その内的なるものを不可逆的に変更される可能性を持つものであることだ。一回きりのインプロヴィゼーションが、それが一回きりであり、それが継続されないからと言って、それに参加した者たちに一回だけしか作用しないというわけではない。その一回が、その一回きりが、決定的な変更を生み出すことがあるということ。その一回性の意味。一回であることを、インプロヴィゼーションであることを、軽んじてはいけない。

No.7:共感の王国が崩壊し、絶望のゼロ地点から始まる哲学、あるいは、救いとわかりあうことについて

「哲学は救いになりますか、とも聞かれる。わからない。なるひともいるだろう。だけどそれが哲学のおかげなのかもよくわからない。哲学で救われたんじゃなくて、自分で自分を救たんじゃないだろうか。わからない。/永井さんは哲学に救われたんですね、とも言われる。そうなのかな。わからない。/でも、哲学があってよかったなとは思う。」(P055より引用)

「他者とわかりあうことはできません、他者に何かを伝えることはできません、という感覚は、広く共有されているように思う。わかりあうことができないからこそ面白い、とか、他者は異質だからこそ創造的なものが生まれる、とかいう言説もあふれている。その通りだ。その通り。全くもって、完璧に、同意する。だがわたしはあえて言いたい。/それでもなお、わたしはなお、あなたとは完全にわかりあえないということに絶望する。」(P030より引用)

「だが誰も「わかる」とは言わない。わたしたちは互いに、誰一人わかりあうことはできない。そのことを、誰もがわかっている。その事実が、わたしたちをやわらかくつなぐ。/わたしはあなたの苦しみを理解しない。あなたのかなしみを永遠に理解しない。だから、共に考えることができる。彼女の涙が、しんしんと降り注いで、気がつけばわたしたちは水中にいる。共に息を止めて、深く潜って、集中する。//わたしたちはバラバラで、同じ海の中でつながっている。」(P059〜P060より引用)

永井玲衣は、哲学を救いとつなげることにためらい、「わたしたちはわかりあうことはできない」と明確に断言する。しかし、永井玲衣は、その後に、「だから」と言う。「だから、共に考えることができる」と。絶望の果てに存在する、考えるということ。共感の王国が虚構として崩壊し、考えることを放棄した無数の人々が吐き出され、孤独の荒地のような海原に遺棄される

誰もが知っている。わたしたちはわかりあうことなどできないことを。「だから」、わたしたちは考えるしかない、それ以外に人と人が手をつなぐ方法などない、その絶望のゼロ地点から立ち上がる永井玲衣の哲学。手をつなぐために、考えることが哲学として浮上する。わかりあえないわたしたちの前に。

No.8:Book1:前口上:アート(芸術)が掴み取る普遍的なるもの、そして、哲学が掴み取る普遍的なるもの

永井玲衣哲学が〈アートであり哲学であるもの、あるいは、アートでも哲学でもないもの〉であることを示したいと思う。永井玲衣哲学の核心とも言えるこの話を簡単に解き明かすことは困難だ。No.8はBook1からBook5に渡ることになる。

少し、話を整理してみよう。アート(芸術)とは何か? 哲学とは何か? アート(芸術)と哲学の関係性、それらを、幾分言葉を圧縮した形で、足早に語り、その議論を基に永井玲衣哲学の試みの中心に位置するものについて語りたいと思う。

さて、アート(芸術)と哲学について、個別性と一般性と普遍性という切り口で語ってみたいと思う。あくまでも、それらはアート(芸術)と哲学の一断面でしかないとして。

No.8:Book2:アート(芸術)が普遍的なるものへ辿り着く回路

アート(芸術)を個別性の中から普遍性を掴み取る行為とするのであれば、哲学は一般性の中から普遍性を掴み取る行為となる。

普遍的なるもの。それは根源的なるもの。それは何か定まった形をした真理のようなものではない。それは理ではない。それは揺れ動きながら静止し、光を遮り、影を生み出すものでありながら、自分自身から限りない光を放つ、混濁した不透明にして透明なるものである。

ひとりの人間の内奥をさらに深く潜行し、その彼方に存在する普遍性を探し出す行いとしてのアート。個別性の中の孤独の中に、静かにひそむ論理を超えた普遍性。ひとりの内部を通過することでしか取り出すことができない普遍性。人生という時間の物語を背負うひとりの人間から生み出されたものでありながらも、その物語を超越した普遍的なる物語。作者の人生の叫びが刻み込まれていながらも、その物語の投影物でも所有物でも従属物でも付属物でも小道具でもない、超越的非合理的不合理的宇宙的存在、アート(芸術)

繰り返す。アートは作者によって作り出されながらも、それは作者を凌駕する。作品のそれがアートとして存在するのであれば、それは作者の物語の外部に存在する。作品は作者のものではない。アートは本質的に原理的に受け手のものであり、作者のものではない。作者から生まれた作者のものではない作者を超えた普遍的なるもの、それがアート(芸術)と呼ばれる存在だ。

だからこそ、作品を、作者の物語の中に人間の生のありようを読み取るための道具とし、作者の物語の中に閉じ込めるようなことをしてはならない。それは、作者の物語の外部に存在するアートの存在の否定であり、アートでしか捉えることができない普遍性の否定でもある。そして、何より、それは人間の生のありようの否定である。

人はひとりでありながらも、人は人でありながらも、そのひとりを超えたものを、人間であることを超えたものを、生み出すことができる。人はその生において、その生の領域外の存在を誕生させることができる。アート(芸術)は人の生のありようの可能性であり、時空を超え存在を超えて人間の魂を揺り動かすものである。

No.8:Book3:哲学が普遍的なるものへ辿り着く回路

一方、哲学はアートと異なり、一般性から普遍性に辿り着こうとする。考えるという方法を用いて。哲学のおける、考えるということは論理の階段を昇ることではない。それは論理の階段を作ることだ。いや、正確に言えば、それは飛躍することだ。飛躍したその後の痕跡としての論理の階段。未踏の不可視の不可能の階段を目指して、宙を飛躍し、そのありもしない階段を昇ること、それが哲学における考えるということだ。あるいは、その頂点に到達した後、後ずさりながら論理の縄梯子で、出発点である麓まで降りること、それが哲学における考えるということだ。

そこには、事前的な、あるいは、事後的な論理の階段が必ず存在している。それが如何に奇怪な不器用な難解な不可能なものであったとしても。論理の階段とは考えるという行為の記憶なのだから。哲学とは、その普遍性へ辿り着く回路を論理の存在によって刻明に提示し、その普遍性へ行く通路を一般性の中に解放しつつ、普遍性を掴み取ることだ。哲学が考えるという方法を用いているのは必然なのである。だからこそ、哲学が導き出す普遍性はその導き出される過程がどれほど難解であろうとも、誰にでも開かれた普遍性なのだ。考えるという行為による普遍性への一般性を有する接近、それが哲学だ。

No.8:Book4:決定的に異なる二つの普遍性、アート(芸術)と哲学、あるいは、遠い場所に行ってしまった普遍性

そこに、アートが掴み取った普遍性と哲学が掴み取った普遍性の決定的に異なっている点が存在している。アートの持つ普遍性は、残念ながら、誰にでも開かれた普遍性ではない。それは、個別性から導き出されものであるが故に、非合理であり不合理であり、その内容は受け手に委ねられ、結果として、閉ざされた普遍性となってしまう。簡単に言ってしまえば、アート(芸術)は人を選んでしまうという話になる。他方、哲学の持つ普遍性が本質的に開かれたものであるとしても、多くの人々にとって、その論理の階段を昇り切ることは難しいだろう。そして、信仰による普遍性の夢を失ってしまった、神なき時代の現代に僅かに残された手段であるアート(芸術)と哲学。普遍性は、わたしたちの手の届く場所から遥か遠い場所に存在することになる。

No.8:Book5:永井の試みの生まれた理由、あるいは、〈ラディカル・ウィル(Radical Will)〉の行方

考えることが辱められ哲学が難解なものとして退けられ、創造が作者の人生の物語の中に封印され、アート(芸術)が贅沢で浮世離れしたものとして侮辱される。現実はあらゆる手立てを尽して、普遍的なるものを人々から遠ざけ、人々は抗うことなく自ら進んでそれらを手放す。

普遍的なるものこそが、現実に対抗する唯一の術であり、アート(芸術)と哲学こそが、その普遍的なるものに直接アクセスすることができる、人間の可能性の根源であるにもかかわらず。そのわたしたちの現実の只中で、永井玲衣は普遍的なるものを掴み取ろうとして、水中に潜行し、もがくことになる。

永井玲衣の試みが生まれたのは、理由のないことではない。それは現代の現実を生きる者たちの切実な願いなのだ。永井玲衣の哲学の本質は、普遍的なるものを掴み取ることにある。その方法を問わず。ダイアローグ(哲学対話)は、それを目的にしたものではない。そして、哲学でさえ、それを目的にしたものではない。永井玲衣の哲学は、見せ掛けの姿でしかない。永井玲衣の哲学は哲学ではない。それはもっと別の何かなのだ。

ここに、永井玲衣の哲学が〈ラディカル・ウィル(Radical Will)〉であることの意味が存在している。それは、個別性と一般性の相反する地平が直交するダイアローグという場所から普遍的なるものが誘われる〈アートであり哲学でもあるもの、あるいは、アートでも哲学でもないもの〉なのだ。生身の身体と時間と記憶と論理を持つ人間たちによるダイアローグが、その不合理で非合理で不可能な営みを可能にする。ダイアローグという水中の中で。

〈ラディカル・ウィル(Radical Will)〉として永井玲衣の哲学。その行方「手のひらサイズの哲学」を仮の名前として、

追伸1:考えることとアート(芸術)が侮辱される、そのわたしたちの現在の光景、あるいは、永井玲衣の哲学の生まれた場所

考えることが侮辱されることになってしまったのは、いつからだろうか? 考えることが、難しく高度なことと呼ばれるようになってしまったのは、何がきっかけだったのだろうか? わたしたちは、いつから、考えることから逃げ始めたのだろうか? 考えるということに対する激しい憎悪と侮蔑。理屈ばかり並べて気取りやがって、考えるより行動しろ、体を動かせ、結果を出せ、頭をからっぽにして。無垢なる知識なき民衆こそが革命の徒だ、と。

そして、アート(芸術)という創造もまた、侮辱されることになる。二つの方向から。ひとつは、作者の人生の物語を彩る道具として貶められ、もうひとつは、生きるためにそれが必要不可欠なものではないという理由で不要なものとして貶められる。偉大なる必要不可欠なる生き様と人生の物語、善き生き様、善き人生こそが美しい。アート(芸術)など、余分な飾り物であり、その従者にしか過ぎないと。

それが人の生から生み出されたものでありながらも、時に、それが人の生から大きく溢れ出す巨大な宇宙的なものであるにもかかわらず、人生という物語の出来事の一端として、人の生の枠組みの中に押し込まれる。あるいは、こころを持たなくとも人は生きることができるかのように、こころがこころであることを支えるアート(芸術)が、不要なものとして無残に捨て去られる。それが、こころを棄てることと同じことであったとしても。

これが永井玲衣の哲学の生まれた、わたしたちの場所の光景だ。

追伸2:不合理と独自性への偏愛、あるいは、純粋哲学者になれない者

「だが、一方で、わたしは哲学するひとが、自身の背負う欲求や、経験や、苦痛や、偏愛を、普遍性のためにあっけなく捨象してしまうことを望まない。そのひとの、共有し得ないこだわり、探求の場に否応なく露呈してしまう独自性、そしてその病に似た不自由さを心から愛する。/そしてそれが不合理であることへの狂おしい愛しみがある。」(P226より引用)

「わたしは合理性や論理を信頼している。だが同時に、不合理の飛躍を愛している。わたしは普遍性と同時に独自性を愛する。」(P227より引用)

追伸3:暗黒神・黒永井クロレイ、ダーク・サイドを撒き散らし暴れまくるの巻、あるいは、「水中の哲学者たち」の本当の作者

終わりに、永井玲衣のもうひとつの顔、黒永井クロレイについて記述し、この記事をクローズしたい。これを書かなければ、「水中の哲学者たち」に対してアンフェアだと思うので。

暗黒神・黒永井クロレイがダーク・サイドを撒き散らし暴れまくる。

〈走っているバスに跳び乗るのは倫理的に危ないことなのか?/サルトルの「呼びかけ」の概念について〉の巻(「飛ぶ」(P024)改題)

永井玲衣がその衣を脱ぎ捨て、黒永井クロレイとしてその本性を顕わす。「永井、見本を見せてくれ」「こいつもか」闘争に逃げることをしない哲学者・黒永井クロレイが、対話の中を飛び、サルトルの「呼びかけ」の概念を確かめるために走っているバスに跳び乗ろうとする。黒永井クロレイ、サルトルのその手を掴み取れ!

〈汝自らを知るゆえに我ホルモンなり/ソクラテスとデカルト〉の巻

(「我思うゆえに/我あれよ」(P139)改題)

黒永井クロレイ、ホルモンに支配されその奴隷となる。プロフィール帳の好きな言葉「我思うゆえに我あり」。ソクラテスが現代に蘇り、黒永井クロレイ、プロフィール帳をソクラテスに書いてもらう。ソクラテスの叡智と偉大さが示される。ソクラテスよ、永遠なれ!

〈おじさんと彼のザーサイへ捧げるレクイエム〉の巻

(「あの日あのわたしの/隣に座った/あのおじさんへ」(P161)改題)

バタフライ・エフェクトによってドナルド・トランプの大統領就任式と町のさびれた中華料理屋がつながり、黒永井クロレイの犯した罪の重さとその悔恨が世界に鳴り響く。「あの日あのわたしの隣に座ったあのおじさんへ」。クロレイ、小田和正か、それとも、寺山修司か。おじさんと彼のザーサイへ捧げるレクイエム。黒永井クロレイの流す涙が哀しくも美しい!

それからそれから、クロレイはまだまだダーク・サイドを撒き散らし暴れまくる。「水中の哲学者たち」は永井玲衣/黒永井クロレイによって書かれたものなのだ。フェアであるために、そのことを明記して、クローズする。