- 運営しているクリエイター

記事一覧

とっておきの京都手帖12

<JUNKeeeeS(ジャンキーズ)ROKU君との出会い>

「ロックンのグッドモーニングラジオ」で始まる朝。

リアルタイムでは9月末から聞き始めた。

合わせて「グドモコーヒー」をいただく。

このコーヒー、私のお気に入りなのだ。

豊かな深いコクが口の中に広がる。

苦味や酸味が主張するのではなく、とても奥行きのある味でまろやかなのだ。

だから、朝からでもスッキリ飲める。

ドリップバッグ1袋13gに

とっておきの京都手帖11

<京都市立芸術大学>

新幹線で京都駅の東に差し掛かると、京都タワー側に白亜輝く開放的な建物が目に飛び込んでくる。

「これか!」

昨年10月に西京区沓掛から引っ越ししてきた京都市立芸術大学だ。

真っ白のキャンパスは、京芸生の個性を、彼らの未来を、いかようにも描き、歌い奏でる無限の可能性を表しているように感じた。

まだ、京都市立芸術大学の移転構想が浮上する前だっただろうか、十数年前、東七条にあ

とっておきの京都手帖10 京の祈り

<立秋/「五山送り火」>

先月、父親を亡くした私にとって、今年の大文字送り火は少し違った。

点灯されて、しばし合掌。

盂蘭盆に迎えられた先祖の霊「お精霊さん(おしょらいさん)」は、家々で大切にもてなされて8月16日に冥土に戻っていく。

先祖の霊を再び送る宗教行事である。

大文字をはじめとする五山送り火は、毎年8月16日の20時から、約20分の間に5分間隔で点火される。

東山如意ヶ嶽の支

とっておきの京都手帖9 明日は還幸祭

<大暑/ 新生大船鉾>

「ホイット!ホイット!」について、昨年の京都新聞8月30日付で、とても分かりやすく紹介されていた。

思わず感嘆の声が漏れた。

河北健太郎さん、中西英明さんの取材によるものだった。

その最後にはこうあった。

民俗学について詳しい京都文化博物館の橋本章主任学芸員(当時)の言葉より、“「『何を見せるか』という意識の下で、音頭取りの動きも含めてかけ声が決まっていったのでは

とっておきの京都手帖9 「ホイット! ホイット!」

<小暑/ 祇園祭の主役>

17日は、午前中に山鉾巡行があった。

鶏鉾のトラブルもありながらも、後続の山鉾たちが鶏鉾のすれすれの距離を互いに気遣い協力しながら抜けて行き、進行を続けられたことにも胸が熱くなった。

きっと、鶏鉾に起こったトラブルは他人事ではなかっただろう。

現代は、目まぐるしいほどの技術の革新で、いかようにも便利さと手軽さを追求できる。

しかし、はるか昔からの伝統を受け継ぎ、

とっておきの京都手帖9 いよいよ祇園祭

<夏至/ 京の夏の風物詩>

「今年のお稚児さんは…」

毎年3月、4月頃から待ち遠しい。

京都新聞によると今年は6月6日に発表され、その模様は京都新聞の「動画ライブラリ」で見ることができる。

今月17日に行われる前祭の山鉾巡行で、長刀鉾に乗るお稚児さん、補佐役の2人の禿さんが紹介され、愛らしく一生懸命決意を述べる姿に思わず笑顔になった。

「祇園祭」って?

「祇園祭」というと、この7月17

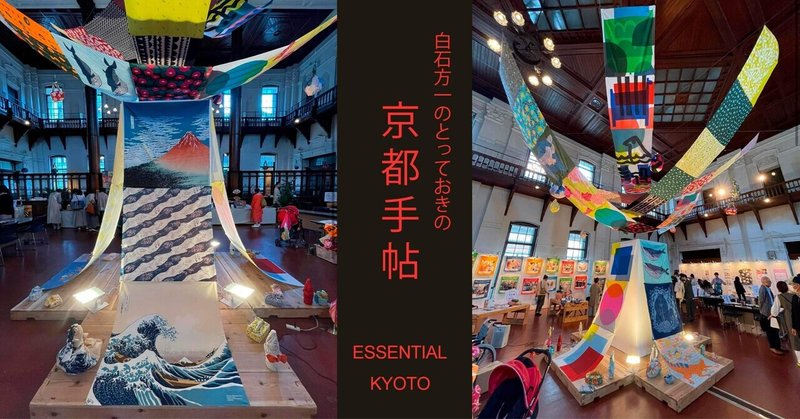

とっておきの京都手帖8 【後編】 むす美

<夏至/ SDGs新たな風呂敷の世界へ>

2人の姉弟、日々の通勤は自転車。

風呂敷に自転車、その日常は地球に優しい。

弟の山田芳生(よしお)社長はアウトドア派だ。

それが証明される日焼けに、また何とも親近感が湧いてくる。

フットワークも軽く、東京の展示会へも自らハイエースを運転し奔走する。

めちゃくちゃパワフルだ。

人との出会いを大切に、人と人をむすぶ姉弟の二人三脚。

時代は変われ

とっておきの京都手帖8 【前編】 むす美

<小満/ くらしを彩る風呂敷文化>

NHK「みんなのうた」で放送された「なんのこれしき ふろしきマン」の歌をご存じだろうか。

初回放送月は2007年12月〜2008年1月。

歌はあの「アニメソング界の帝王」とも呼ばれた水木一郎さんだ。

初めて聴いた時は衝撃を受けた。

思わずCDを買った。

孤独を抱えているかのような悲しげで、そこから立ち上がっていくようなイントロ、そして、歌の途中で曲の

とっておきの京都手帖7 漆芸家さん

<小満/伝統を守り新しい挑戦をする漆芸家さん>

漆。

古来、私たちの身近な存在でもあった。

そして今は漆芸として、そのものが受ける光と発する艶が、私たちの生活にしっくりと彩りを与える。

少し贅沢で豊かな時間を過ごさせてくれる名脇役、いや時には主役だ。

日常として漆器で頂く飲食は、不思議とその食材自体を味わおうと心身が反応する。

目まぐるしい世にあって、ひとときの解放感があり、満ち足り

とっておきの京都手帖6 賀茂祭

<立夏/ 5月15日は賀茂祭>

柔らかな新緑の中、薄紫の藤の花が揺れる。

その下には、金色とも見える山吹と、葵の葉が、牛車を彩る。

御所車だ。

ゆっくりと歩を進める立派な黒牛のその先には朱色の水干姿の可愛らしい牛童が行く。

大きな傘は風流傘と呼ばれ、その上には牡丹や杜若等の花を飾り付けている。

「なんと雅やかな…」「古の京を思わせる…」

と、平安時代にタイムスリップしたように思うかも

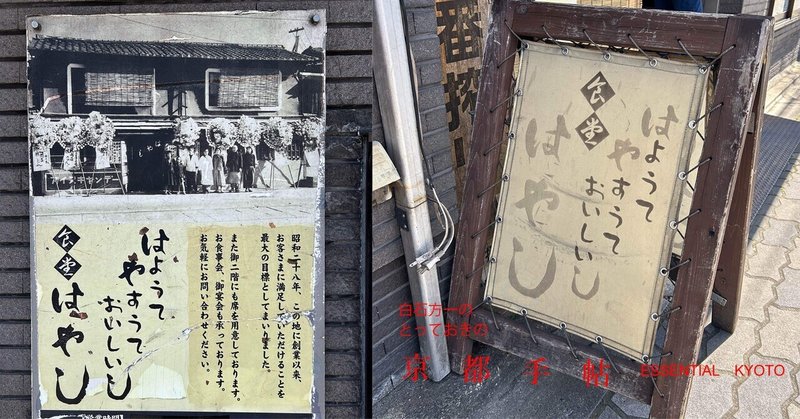

とっておきの京都手帖5 食堂「はやし」

<立夏/よしもと芸人も推しの 食堂「はやし」>

少し元気をつけようと思うと、かならず通う「食堂 はやし」がある。

看板女将の 林智恵子さんの笑顔を見れば、ホッとする。

厨房では、店主の 林 学さんが腕をふるう。

創業は昭和28年。

アイスキャンデー屋、うどん屋、そして3代目の林さんが、季節のメニューや新作をつくり続け庶民の味方「昭和の食堂」として大きく発展させた。

ノスタルジーあふれ

とっておきの京都手帖4 シュイロ

<立夏/心をとらえるハレの色「シュイロ」>

日本を訪れる外国人から「なぜ、神社の色は朱色なの」とよく聞かれる。

「神社は、朱」、私たちの常識では、当たり前、なぜ?」

朱は魔力に対抗する色と考えられ、古くから宮殿や神社仏閣の多くに使われてきた。

鳥居や神社の鮮やかな朱色は、力強い霊性を感じさせる。

朱色は、丹塗りとも言い「丹」は鉛に硫黄と硝石を加えて焼いて精製したもの。

神社以外にも橋の

とっておきの京都手帖3 麺屋優光グループ

<夏はじまる/夏は京都ラーメン>

若者が支え、日々、進化する“Ramen”。

京都は、「食文化の都」である。

なかでも京都は有数のラーメンの激戦区だ。

それは、日本一、学生さんが多い街だからだろう。

実に、京都市民の10人に一人が学生さんだ。

「早くて」、「安くて」「美味しく」食べることができるラーメンに、たちまち行列ができた。

90年ほど前、屋台から始めたラーメン店も今や老舗にラン

とっておきの京都手帖2 西国街道

<西国街道>

京都というには少し外れているが、京都らしさ、歴史、そして実益を兼ねた絶好のスポットがある。

それが西山・乙訓・大山崎地域だ。

昨今のオーバーツーリズム対策にも通じるので、ぜひ旅行プランで一考してほしい。

ちょうど京都と大阪の狭間、東京方面から新幹線で京都を過ぎると、右手に緑の山が迫ってくる景色がある。

そしてJR京都線、阪急京都線が並行しているくびれのような地域だ。

地