#最近の学び

四天王寺から法隆寺、そして飛鳥京へ。大和川が結ぶ聖徳太子の思惑。

先週放送の「歴史探偵」で、聖徳太子に関して掘り下げていたのが非常に興味深かったです。

そういえば2020年にも「ブラタモリ」で法隆寺を採り上げ、聖徳太子に触れていたことも思い出されます。

両番組とも、私がハッとなったのは、外国からの来客に対して「四天王寺」と「法隆寺」を日本を代表するランドマークとして利用したという事です。

当時の都「飛鳥京」まで向かうには、船で瀬戸内海を通って大阪湾に入ると

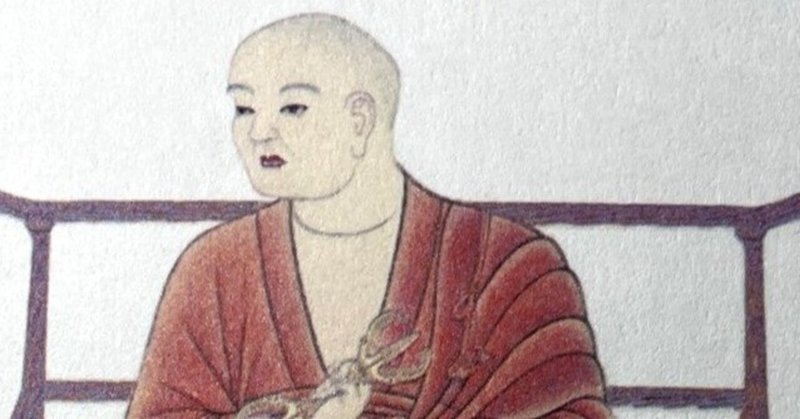

法然と親鸞。その教えは今も生きている

我が家と宗教のかかわり最初に言っておきますが、私は宗教に特別に興味があるというわけではありません。

むしろ感覚的には「無宗教」と言ってもいいぐらいで、迷信や郷土話もただの「興味深い話」として捉えていて、神や仏を丸ごと信じているわけではありません。

やはり宗教は人それぞれの中に哲学として存在し、人生経験の中で培っていくものだと思っています。

だから決して、神や仏が何とかしてくれるとは思わず、頼