マヤ人からの蒼い手紙

マヤ。この地域に住んでいたさまざまな民族を総称する、現代の用語だ。彼ら彼女らは、統一感をもって自らを「マヤ」と呼称などしていなかった。

私も便宜上、マヤ文明やマヤ人と書く。ごめん。

考えたことがあるだろうか。日本はいつから「日本」なのか。日本という言葉は、古代中国の世界像の中で生まれた。倭国 → 日本国。本題ではないため、詳しくは、他力本願。

オルメカは、メソアメリカ文明の母体だ。

オルメカで生まれた風習などが、マヤやその他文明に伝わっていったということに、各研究者らは同意しているという。

要するに。起源であるオルメカ文明に謎があれば、あれもこれも、本当のところはわからないーーといった感があることは否めない。

今までわかっていないことが、今後わかる日がくるのだろうか。

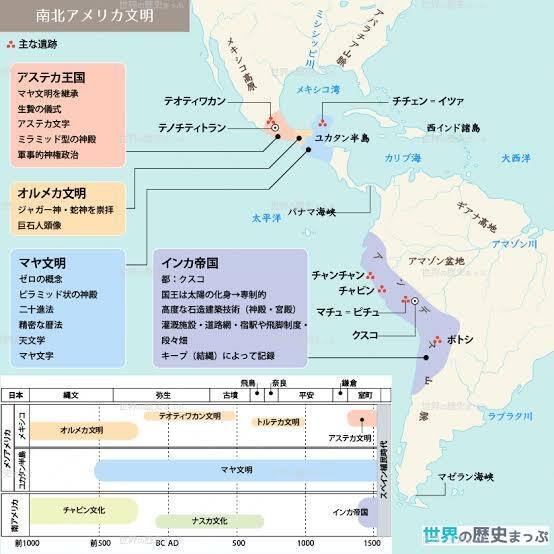

オルメカ・テオティワカン・アステカなどと比べて、マヤ文明の長さを見てほしい。

マヤの低地南部は、熱帯雨林のジャングル。低地北部は、低木林地帯で(小さな規模の)川もほとんどない。高地は、針葉樹林があり雨量は少なくない。

どのタイプの環境下でも、都市は育った。

大都市ティカルは、低地南部に存在した。紀元4世紀~9世紀頃に繁栄を極めた。

低地南部の諸都市が衰退して、無人に近い状態になった(現代的に言うと過疎った)後、低地北部と高地に人口が集中し出した。

大都市チチェン・イッツァは、低地北部で生まれた。

古代文明は、大河流域で栄えることが多かったが。マヤ文明のそばには、大河は存在しなかった。

マヤ人は、雨水をうまく活用していたのだ。

傾斜をつくり下方に水が集まるようにしていたし、飲料水があまれば農業用水に再利用していた。貯水槽の使用もあった。山地においては、段々畑をつくっていた。

荷運び人や貴族階級の召使いもいたが、マヤの庶民の大半は、農民だった。

男性はシンプルな腰布、女性はブラウスとスカートを身につけていた。

マヤ人の主食はトウモロコシだった。

どの都市でも例外なく、広く栽培されていた。おかゆ・蒸しだんご・トルティーヤに加工して、食べていた。朝食はおかゆだったか。親近感。

トウモロコシの神は、マヤの宗教において、主神的な存在だった。これもまた、日本人にもわかる概念だ。米一粒に七人の神がいる。

というのが表現されている絵。

大規模な都市が築かれたのは、紀元前400年頃。最大のピラミッドが建設されたのも、紀元前400年以降。

その頃、何があったのか。トウモロコシの栽培量が、爆発的に増えたのだ。(気候の変化によってか)

エジプトのピラミッドは、王の墓だとされている。へロドトスの『歴史』にも、そう記されている(それがたとえ伝聞の伝聞だとしても)。しかし、墓ではなく神殿だという説も存在する。

マヤのピラミッドは、神殿だと考えられている。しかし、神殿ではなく墓かもしれないと。後々、王の墓が、内部から複数発見されたため。

総合的な検証から。100%どちらというわけではなく両方の用途があったのだろう、と推測されている。

9層から成るピラミッドから、王の墓が発見されている。古代マヤ人は、世界には、天界・地上界・地下界があると考えていた。地下階というのが、私たちが言うところの「あの世」である。地下界は、さらに9つの層にわかれていると。

マヤ人は、現代の一般的な感覚ほど、生物と無生物を区別していなかった可能性がある。

生物と無生物。言いかえると、生と死。

洞窟は、マヤ人にとって、他世界や神につながるものだった。つながるーートンネルのようにーーAとBは行き来することができるーーという感覚だった可能性がある。

そんな洞窟という場所では、多くの人骨が発見されている。

いわゆる、生け贄だが。彼ら彼女らは、実際には、どんな価値観でそれを行っていたのか。

犠牲について、考えてみてほしい。

ラテン語 「sacrificium」からの、古仏語/仏語「sacrifise」、アングロ・ノルマン語「sacrefiz」、中英語/英語「sacrifice」。

サクリファイス(犠牲)の語源は、sacer:超自然的な力を使うために、世俗的なものからとりわけられたもの。facere:つくる。これらの組みあわせだ。

より価値あるもののために、何らかを放棄すること。たとえば。親は我が子のために “犠牲” をささげている。

犠牲としてささげられるものは、何らかの形で、生命そのものである。ある意味では、犠牲は、生命力の相互推進である。

人身御供とは、神聖な儀式の一部なのだ。

マヤ・ブルーは神聖な色。

主旨が伝わるといいのだが……。

マヤの場合、それが破壊をともなうものだった、ということだ。

残酷!と言うのは簡単だ。ヒトゴロシの言い訳ととらえるのも簡単だ。理解するということは簡単なことではない。

全ての人間社会がそうであるように、マヤも、世界の不確実性と戦っていた。

現存するマヤの彫刻からは、「犠牲」の様子が見てとれる。

アステカ文明にも同様のものがある。

生け贄には、私生児や孤児その他子どもたちも、多く含まれていた。

生け贄は、切断(断頭や心臓摘出)や、矢を射ることをともなうことがあった。

つい先日のこと。

マヤについて、長い間信じられてきたことの1つに、大きな誤解があったことが判明した。

チチェン・イッツァで発見された、100人以上の子どもの骨。内64人のDNAを解析した結果、なんと、全員が少年だったのだ。年齢は3才~6才。

ある学者のコメント。「メソアメリカで、豊穣の供物に使われていたのは、女性ばかりだった。そのことから、マヤのこのケースも、全て女児だと考えてしまっていた」

「聖なる井戸で死に追いやられる若い乙女(処女)という描写は、メディアの影響もあり、一般にもかなり定着してしまっている」

実際、マヤにこのような神話があった。

以下は、ヴァージンについて語るとなると、支離滅裂になりがちなキリスト教。

エペソ5:31-32では「結婚の奥義」が語られる。

新たにわかったことが、他にもある。

それら男児の中に、双子や兄弟やいとこが多分に含まれていたことが、判明したのだ。

生け贄は、二人一組で選ばれていた可能性。もしくは、「生け贄をささげる名誉を与えられるのは、今回、〇〇家である」という感じだった可能性。

関連性があるかどうか、定かではないが。双子は、古代マヤの物語の中で、特別な存在として描かれていた。兄弟が父親の仇をうつために冥界へ行く、『英雄の双子』という物語だ。

ちなみに。考古学上の記録で、一卵性双生児を確信もって特定できたのは、これがはじめてだそう。

(子どもの生け贄の骨に、損傷がないことも多く。その場合、犠牲の方法が何だったのかわからない)

繰り返すが。マヤも、私たち同様、世界の不確実性と戦っていた。「今」「ここ」にある、最大限の知恵を駆使して。

雨が降らない日々が続けば、雨乞いの要素をもつ儀式が、行われただろう。

マヤの雨の神チャクは、男性の神だ。もしかしたら、神の性別に生け贄の性別をあわせて、男児だったのかもしれない。

これは、アステカ文明の遺跡の話だが。雨の神トラロックの神殿には、やはり、男性を埋葬している場所がある。

生け贄となる人をおさえつける、4人の助手も、チャクと呼ばれていた。

生きたままやるのはあまりにも無理があるだろう。

絶命させた直後に手早く摘出していた?

チチェン・イッツァの王の称号は、チャク・シブ・チャク(東の雨の神という意味らしい)といった。

低地北部における雨水の重要さ。冒頭の解説は、これがわかりやすいように、していたのもある。

チチェン・イッツァの近くには、聖なる泉セノーテもあった。

セノーテからも、百単位の人数分の遺骨が見つかっている。同じく生け贄だと推測されているが、こちらは、幅広い年齢の男女の骨だ。

以下、チチェン・イッツァの現在の様子。

Thread of before and after photos 🧵

— James Lucas (@JamesLucasIT) June 26, 2024

1. Chichen Itza in 1892 and now pic.twitter.com/CuIzEadCP8

復元されて、今のキレイな姿があるんだな。

研究によると。子どもたちの生け贄は、チチェン・イッツァがこの地域で政治的権力をにぎっていた絶頂期に、ささげられていた。

誰を生け贄にするかは、祭司たち次第だった。祭司たちに強い権力を与えた一因だ。

神政社会。

マヤの政治および宗教のエリートたちが、互いの立場を支持しあい・影響を補強しあっていた可能性は高い。結果的にであろうと、犠牲の儀式も、コミュニティー統合のためのパフォーマンスとして機能していた可能性が高い。

チーム対抗式で、手を使わずにパスでまわしたボールを、高い場所に設置された石の輪に通過させるという行為をしていた。

サッカーじゃんと思うだろう。だが、公式に行われたものは、スポーツや娯楽という感覚ではなかった。試合で負けたチームのキャプテンは、首をはねられたりしていたからだ。生け贄を決めるための1つの手段、そんな感じだったのだ。

球技場の壁面に、その流れが刻まれている。

専門家の推定によると。マヤには、約40の都市が存在した。(大都市:ウシュマル・パレンケ・チチェンイツァ・ティカル・コパン・カラクムル)

マヤには、統一帝国としての支配は一度も存在しなかった。そう、結論づけられている。それぞれの都市が、別々の強力な指導者らによって、統治されていた。

ヒスイの首飾りを身につけていた。

という名で崇拝されていた神。

後で詳しく書くが。はじめてマヤ全土を支配したのは、侵略者のスペイン人だ。

ティカル規模の大都市は、最大5万人の住民を抱えていた。(小さい都市の10倍以上)

このように、各都市間に上下がなかったわけではない。

各都市間には戦があった。

大勝利とは、他都市の王や貴族をとらえることだった。これにより、勢力図が書きかえられることがあった。

交易で発展した都市もあった。

綿花は全域でとれたが。装飾品として重宝された黒曜石がとれたのは、高地のみだった。通貨の代わりにもなったカカオがとれたのは、低地南部のみだった。塩がとれたのは、低地北部のみだった。

15世紀後半には、勢力を拡大し出したアステカとも、活発に交易を行った。

ちなみに。家畜はほぼ存在しなかったため、物資を動物に運搬させることはなく。もっぱら、人力で運んでいた。そのことは、舗装道路の発達へとつながった。(前述したとおり、大きな河川がなかった)

以下も全て、証拠や痕跡からわかることなのだが。

マヤ人は血を重んじていた。王は、自らの身体を傷つけて血を流すことで、神聖な立場をキープしようとしていた。貴族も然り。

スペイン人の報告によると。高貴な人は、幼少期から斜視の訓練をしていた(眉間に常に何かをたらしていて、それを見続けていたそう)。太陽神も斜視で表現されていた。

社会的に位の高い人は、歯に宝石を埋めこむ風習があった。歯の加工は、当然、痛みをともなった。歯を削る風習は、日本の縄文時代にもあった。

一般人と差別化をはかりたがった貴族は、額を平らに?頭を縦長に?しようとした。幼少期ずっと、2枚の板で頭をはさんでいた。

他にも、特筆すべきものがたくさんある。20進法による記数法・(表音文字と表意文字のある)マヤ文字・暦・天文学など。

・天文学に熱心だったのは、太陽や月や星は神々であると、信じていたため。

・マヤの暦には、いくつかの種類があった:260日暦、365日暦、長期暦。

ある神殿には、91段の階段が四方にあり、1段の最上部への階段がある(91×4+1)。マヤ長期暦は、187万2000日という、とんでもなく長いスパンをもつ。260日暦と365日暦は、52年ごとに同期する。

・命名システムがあった。生まれた日づけと性別にもとづいて、名付けを行っていた。

・マヤは、プレースホルダーとして「0」を使用した、最初の文明だと記録されている。

・20進法を用いていた。手指と足指をあわせた数からだと、推測されている。

知識や技術を継承しあうのっていいな。

・マヤにはサウナまであった。古代ローマの浴場よりも、もっと古い。

マヤ人は非常に知的だった。

マヤ文明は、突然崩壊しジャングルに埋もれたーーなどと言われることがあるが。それは事実ではない。

古典期の低地南部において、都市が放棄された頃。低地北部ではむしろ、都市は繁栄していたのだし。

9世紀から、100年ほどかけて、徐々に衰退していったのだ。

人口増加・森林破壊・干ばつ・資源不足・都市間の資源奪いあい・栄養失調・風土病……。さまざまな説があるが。おそらく、要因は複合的なものだったのだろう。

また。神に祈っても問題が解決しなければ、聖職者らは、権威を失ったかもしれない。すると、社会秩序は崩れ去ったかもしれない。

現代風に言えば、ゴッサム・シティー化。

古典期末までには。彫刻家はモニュメントをつくるのをやめ。書記官は記録をとるのをやめ。建築家は新しい神殿をたてるのをやめていた。

マヤから学ぶべきことが、きっと、もっともっとあったはずだ。

スペインの植民地時代(1560年頃)。

何千冊ものマヤの書物が、スペイン人によって、意図的・組織的に焼却された。スペイン人は、マヤの宗教的信仰を根絶し、キリスト教におきかえようとした。

簡単な言葉にした方が、よく伝わりそう。

いきなり他人の家に押し入って、本棚を燃やす。その本棚にあったのは、自作のオリジナル本ばかりで、世界に1冊ずつしかなかった。燃やした理由?私が書いた本と内容が違うから!

スペイン出身の司祭は、「彼らの手紙の中に、迷信と悪魔の嘘を大量に見つけたため、それらを全て焼きはらった」と述べたが。後に、「今はそれを後悔している」とも語った。

ある研究者が、イチジクの木の樹皮からできた紙に描かれた、「ひっくり返ったカエル」の象形文字は誕生を表し、「歯痛」の象形文字は王の即位を表すことなどを見い出した。

そうして、やっと少しずつ、マヤ文字が読めるようになった。

『ドレスデン絵文書』は、スペイン異端審問を生きのびた、4つのマヤ絵文書の1つである。

第二次世界大戦の中、水浸しになり、深刻な被害を受けてしまったが。また戦争……。

追記。

この間、『プライベート・ライアン』を観返したんだ。改めて、いい作品だった。俺は英語教師だったんだーーからはじまる、説得力よ。タイトルの意味がわかる、重要なシーンだ。↓

3人の息子が戦死したことを知った母親が、床に泣き崩れる。

彼女の中に駆けめぐる記憶や感情は、マヤの人々が生きた記録は、宇宙の全ての情報と同じぐらいある(私のイメージ)。

お父さんとお母さんが恋におちて。お母さんが子をさずかって。産まれた日から大事に育て続けて。一人前になって。「俺たち国のために命がけで戦いたいんだ」と言うようになって。器具から高速で飛び出した小さな硬い粒が、体に当たって。ここで全てが突然止まる。長い長い物語が急にエンディングをむかえる。お父さんお母さんにもお父さんお母さんがいて……

私の語りなんか、このぐらいにしておく。

未来永劫みんなで仲良くパーティーができるように。

しかし。マヤ・ブルーとして知られる塗料は、非常に耐久性の強いもので。メソアメリカの環境下でも、記録を残し続けた。

専門家の詳しい解説を貼っておく。

他にも、侵略者が、完全に消滅させることのできなかったものがある。

マヤ人そのものだ。

主に、ヨーロッパの病気が入りこんだことで。それらに免疫の全くなかったメソアメリカの人々は、何百万人も亡くなった。

それでも。マヤの血筋は、現代まで続いている。マヤの子孫にあたる人々の多くが、今も、かつてマヤの栄えた地域に住んでいる。

エドの『What Do I know?』でも聴いて。