北村紗衣 『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード』 : 「北村紗衣はダース・ベイダー」論

書評:北村紗衣『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード ジェンダー・フェミニズム批評入門』(文藝春秋)

本稿は、北村紗衣の著作『お砂糖とスパイスと爆発的な何か 不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門』(以下『お砂糖とスパイス』と略記)についてのレビューに続く、【武蔵大教授・北村紗衣の著作をを読む】シリーズの、レビュー第2弾である。

最初に断っておくが、北村紗衣が「凡庸なクズ批評家」であるという私の評価は、決して「私的感情」によるものではない一一というのは、上のレビューにおいて論証済みなので、ここでそれを繰り返すことはしない。

信用できないという人は、上のレビューを先にご確認いただきたい。

その上で、本書『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード ジェンダー・フェミニズム批評入門』(以下『お嬢さんと嘘』と略記)について、結論的な評価を先に書いておくと、本書もまた『お砂糖とスパイス』同様の、「クズ本」である。

こんなものを喜ぶのは、「読めない人間」(文章の意味を、適切に読み取れない人間)であり、単なる「有名人好き」「人気者好き」の、いわゆる「ミーハー」にすぎない。

実際、そうした「北村紗衣ファン」は、大した本は読んでいないだろうし、読んでいれば、この程度の本で満足できる道理がないのだ。

また実際、本書著者・北村紗衣の場合、SNS「X」(旧「Twitter」)のフォロワーが「5万人弱」もいて、本もそれなりに売れ、「X」上などでは「絶賛の声」も少なくないわりには、「北村紗衣論」といったものには、とんとお目にかかれない。

だから私は、「北村紗衣ファンというのは、論を立てたり、長文を書いたりはできない人たちなのだろう」と思っている。

そんな奇特なものが存在するのなら、ぜひ読んでみたいとは思うものの、その「北村紗衣論」が、北村紗衣本人の書くものを超えることなど、まずはあり得ないだろう。ならば、そんなものに、読む価値はない。

なぜなら、そんなものが書けるほど優秀な人ならば、そもそも北村紗衣に満足はしないし、ましてその作家論まで書こうとはしないと、そう思うからだ。

他に読むべき本など、いくらでもある、というのに。

要は、「北村紗衣ファン」というのは、みんなが褒めていれば、「それは傑作に違いない」などと思い込んで、自分もそんな気分になり、さらには、そんな周囲の「ノリ」から取り残されないように、「すごい」とか「感動した」とか「目から鱗だった」などと、使い古された定型句を並べ、それでなにやら理解した気になれるような、無定見の「クズ」読者でしかないと考える。そうでなければ、本書を本気で褒めることなど、できる相談ではないのだ。

一一まあ、それくらいに本書は、わかりやすく「クズ本」だということである。

無論、単に「クズ」呼ばわりするのではなく、これからそれを論証していくので、こうした評価に不満のある方こそ、しっかり読んでほしい。

心配しなくても、そんなに難しいことは書かない。

根拠を具体的な示すために、少々長くはなるものの、当たり前のことを書くだけなのだ。

だが、「当たり前のこと」だからと、馬鹿にしてもならない。

なぜなら、そんな「当たり前の話」すら、人から聞かされるまで、自分では決して気づくことのできない者が少なくないからだ。

私は、そんな読者のことを、やんわり言えば「凡庸な読者」、忌憚なく言えば「クズ読者」と呼ぶのである。

しかしまた、「クズ」と呼ばれたからといって、さほど気に病む必要はない。

SF作家のシオドア・スタージョンが、

『SFの9割はクズである。ただし、あらゆるものの9割もクズである。』

と言ったように、ここで言う「クズ」とは、「特に秀でたところのない、凡庸なもの」を指しているだけなのである。

つまり、「クズ」とは、「平凡」という意味であって、「平均以下」とか「特に劣等」だとかいう意味ではない。だから、身の程を知らない欲さえかかなければ、安心してよいことなのだ。

実際、たいがいの読者は、世評に流されて、本書が「すごい」と思ってしまうような「読めない読者」でしかないと、私はそう言っているだけなのである。

言い換えれば、「読める読者」は、「1割以下」だし、「すごい本」とか「面白いというほどの本」というのも「1割以下」だという話でしかないのだ。一一そんなの、当たり前の話ではないか。

そんなわけで、本書『お嬢さんと嘘』は、全書籍の「9割を占めるクズ本」の中の1冊でしかないと、私はそう言っているだけ。だから、日頃から「クズ本」ばかり読んでいる人は、安心して本書を読むと良い。

本書は、貴方がいつも読んでいるような、「クズ本」の1冊にすぎず、きわだって酷いとまでは、私だって言ってはいないのだ。

例えば、「壁本」(壁に投げつけたくなるほど酷い本)として名高い、伝説的なミステリ小説、清涼院流水の『コズミック 世紀末探偵神話』に比べるならば、「なんぼかマシ」(関西弁)ではある。

一一まあ、『コズミック』の方が、馬鹿が突き抜けているから、その意味では読む価値もある、とも言えるのだが、本書は、そんな「ずば抜けたバカ本」ではなく、「凡庸なクズ本」だというだけの話なのだ。

だから、読みたい人は勝手に読んで、喜んでいるが良い。私はただ、生温かい目で、遠くから見ているだけなのだから、気にすることはないのである。

○ ○ ○

さて、そうは言っても、北村紗衣の2冊目となる本書は、前の『お砂糖とスパイス』よりは、ずっと楽しく読めた。

本書の方が「よく書けている」という意味ではない。

「質」は同程度であり、著者の実力はこの水準なんだろうなと思わせるほど、『お砂糖とスパイス』に比べて、良くも悪くもなかった。安定的に、同レベルだったのである。

では、なぜ楽しめたのかと言えば、それは2冊目にして、すでに著者の「手の内」がハッキリと透けて見えてきたからだ。

本書を読みながら、「やっぱりなあ。前のレビューで書いたことは、ズバリ本質を突いていたぞ」と、そういうことがわかったから、とても楽しかったのである。

前の『お砂糖とスパイス』のレビューで書いたことを簡単に紹介すると、次の2点ということになる。

(1)著者・北村紗衣は、自慢話が好きである。

(2)北村の「自慢話」は、謙遜しているフリを装う「卑下慢」によるもので、その意味で、本質的に嫌味ったらしい自慢話である。

また、それが読者からは見抜かれないだろうと「内心では読者を見下している」というのが透けて見える。

というようなことになる。

(1)の点については、『お砂糖とスパイス』冒頭の、読書冊数自慢、映画・演劇鑑賞数自慢の部分を挙げて、具体的に指摘解説した。

「おかしいと自分でも思えるほど、たくさん鑑賞しています」と、著者自身が本気で謙遜して書いたのであれば、わざわざ「実数」をひけらかす必要など微塵もなかった。

なのにそれを、わざわざ書いているのは、「数字で圧倒される馬鹿な読者」の少ないことを見越してのことなのだ。

(2)については、同書所収の、

・愛の理想郷における、ブス 一一夢見るためのバズ・ラーマン論

を取り上げて、このタイトルにも明らかなとおり、著者は「ブス」という言葉を使いたかったのだという、その隠された心理を析出している。

要は、バズ・ラーマン論に「事寄せて」、普通なら使いづらい「ブス」という言葉を、あえて使ったのだと、そう指摘したのだ。

内容的に見て、この論において、わざわざ「ブス」という言葉を使わなければならない必然性はない。

当たり前に「不美人」と表記しても、論としては、何の不都合も無かったのだ。

つまり、北村紗衣は、この論の中で「自分もブスの一人です」と自己申告することで、「ブス」という言葉を、フリーハンドで使える権利を得たつもりになり、「フェミニスト批評家」として、日頃は決して「悪口嘲笑の対象」にすることの叶わない「女性」に向けて、「ブス」という言葉を、晴れて連発できる快楽に酔っている、これはそんな文章なのだ。

無論、その言明とは裏腹に、北村紗衣本人は、決して自分のことを「ブス」だとは思ってはいない。

むしろ「美人の部類」だとでも思っているからこそ、「痛み」を感じることもなく、使う必要のない「ブス」という言葉を、わざわざ強調的に使えたのだと、そう指摘したのだ。

つまり、この「バズ・ラーマン論」もまた「自慢話」の一種だというのは、「読める読者」には明白なことなのだ。

だが、「北村紗衣のファン」には、それを読み取る能力は無い。それが無いからこそ、こんなもんでも喜んで読んでいられるのだと、そういう評価だったのである。

で、こうした前記の2点を踏まえれば、本書の内容は、「またやってる」というものでしかない。

しかしまた、そんな「読み」を裏付けるものとして、「著者の本性」を強く暗示する、あれこれの文章が散見されたために、その点が、私には興味ぶかく、面白くもあったのだ。

○ ○ ○

本書『お嬢さんと嘘』については、まずは、

(2)北村の「自慢話」は、謙遜しているフリを装う「卑下慢」による、その意味で、本質的に嫌味ったらしい自慢話である。

つまり、それが読者からは見抜かれないだろうと「内心では読者を見下している」というのが透けて見える書き方だ。

という点から論じるために、いささか変則的にはなるが、本書の「あとがき」から、検討していくことにする。

著者の北村紗衣は、この「あとがき」において、自分の批評文が、しばしば「ワンパターン」だと評される、という「事実」を、自ら紹介してみせる。

北村紗衣の「文章」が「ワンパターンの一本調子」だというのは、『お砂糖とスパイス』のレビューで私も指摘したとおりであり、普通に読める読者なのであれば、皆がそう感じて当前、ということなのであろう。

だから、そんな『お砂糖とスパイス』を絶賛するような「北村紗衣ファン」とは、本質的に「読めない人」だということであり、それにもかかわらず、そんな北村紗衣の本が、それなりに売れているのだとしたら、その売り上げは、もっぱら「読めない読者」によって支えられている、ということになるはずだ。

『いちおう、実作を持って「批評の書き方」を示していらっしゃるらしい本書(※ 『お砂糖とスパイス』)は、批評書を読んできた私には、単なる「クズ本」でしかない。 わかりやすいから、初歩のことしか語っていないから「つまらない」のではなく、書いていることが、型通りの通り一遍で、薄っぺらい内容だから「つまらない」のだ。

本書所収の映画評は、しごく凡庸なもので、要は「男の視点で描かれている」という「型通りの注文」以外には、何も新しいところはない。 だからこそ「紋切り型」なのだ。何を論じても、同じパターン。「どこを切っても金太郎」だということである。

そりゃあ、昔の作品は「男中心主義」の社会の中で作られているから、そういう難点はあるだろうし、そうした難点に対する指摘は、決して無駄なものではないだろう。

だが、それは、批評としては「フェミニズム的な男性批判の、使い古された紋切り型」でしかなく、そのパターンさえ身につければ、誰にでもできる程度のことでしかない、とも言えるだろう。

北村紗衣先生の「フェミニスト批判」とは、わかりやすく喩えれば、「泥鰌すくいのザル」のようなものだ。

古い沼にでも入ってそれで掬えば、水や泥はザルの網の目からから抜け落ちて、「男の女性蔑視」という泥鰌だけが残るという、そんな便利な、誰にでも使える道具(紋切り型)なのである。』

そんなわけだから、この事実を北村紗衣自身が認めた以上は、「今後はそうではないものを書いて見せよう」とでも言うのであれば、「その意気や良し」ということになるのだが、一一無論、そういう話にはならない。

北村紗衣が言うには、「フェミニスト批評を書いてくださいという注文ばかりが来るから、そうなってしまうのだ」と、まずそんな言い訳し、さらに「フェミニスト批評を書く人が、他にほとんどいなかったので、自分は使命感を持って書いたのだ」と、先駆者アピールして、そんな自己を賛美する。

それだけでは済まない。

さらに「どんな評論家だって、自分の得意のやり方で書いているはずで、その意味では、みんな、ある意味ではワンパターンだろう」と、「みんなと同じ」をアピールした後、「それなのに、私だけがワンパターンだと言われるのは、フェミニスト批評を見下す男が多いからではないか」と、その内容の「水準の問題」を度外視して、自己正当化する。

そのあげく「ワンパターンを極めるのも悪くはないはずだし、むしろそれって学芸の秘訣なのではないだろうか」と、これも「水準の問題」を度外視して、「だから私のワンパターンは、決して悪くはないのだ」と、そう開き直ってしまい、決して「みんなが、おっと驚くような、ぜんぜん違ったものを書いてみせますよ」と、約束したりはしないのだ。

一一要は、北村紗衣の場合、自分は「だから男はダメなんだ論」しか書けないというのを自覚しており、自分の「器の小ささ」を承知しているからこそ、現状を「ベスト」だと、強弁しないわけにはいかないのだ。

だがまた、それでいて、「ワンパターン」を「ワン・トリック・ポニー」という、聞き慣れない言葉をもちだすことで、内容の「質」はすこしも変わらないのに、何やらありがたい話をしている「かのように」見せかけるというのも、この人らしく「鬼面、人を脅かす」小手先芸を繰り出すところは、やっぱり「いつものパターン」。要は、一本調子の「衒学的なハッタリ」テクニックである。

当然、「衒学趣味」と言っても、それは『黒死館殺人事件』(小栗虫太郎)の探偵・法水麟太郎とは比較するべくもない、きわめて退屈な、研究発表的な「ペダントリー(衒学)」なのだ。

ともあれ、北村紗衣のこうした特徴を、私は『お砂糖とスパイス』のレビューで、次のように指摘していた。

『まあ、たくさん読んで、それを暗記して、型通りの形式に当て嵌めてまとめる能力があれば、学校の成績は良いだろうし、東大にも行けるだろう。 だが、所詮それだけでは、蓮實重彦流にいうと「紋切り型の凡庸」でしかないのである。

そんな人の書くものといえば、あれこれをたくさん引用してきて、その「衒学」で読者をビビらせ、最後は、偉い人の意見をまるで自分の意見の如く、しれっと書くくらいが関の山。 つまり、読める人が読んだら、何のオリジナリティも無ければ、才気のカケラも感じられない、「くだらない作文」ということにしかならないのだ。』

さて、先に「解説」をしてしまったが、この先を読む読者諸氏にあっては、是非とも、その曇りなき目で、次の「あとがき」を読まれよ。そして、本書著作・北村紗衣の支持に、遠慮なく名乗りをあげていただきたい。

一一「匿名捨てハンドルネーム」ではなしに、それが出来たならば、それはそれで、いろんな意味で「大したもの」だからである。

『 エピローグ:ワン・トリック・ポニー

この本に収録されている論考は全てフェミニスト批評がベースになっている。私が今までに出した他の本もだいたいそうだ。原稿依頼の大部分もフェミニスト批評でお願いします.......というものだ。

私がたまに受ける批判として、批評がどれも同じやり方じゃないか……というものがある。こういう、ひとつのことだけが得意でそれでやっている人を英語で「ワン・トリック・ポニー」(One trick pony)、つまり「一芸の子馬」という。何かを飛び越すというような一種類の芸しかできない馬を人間にたとえている。どこかで見たことがあるようなことばかりしていてマンネリだ、というあまり良くない含みで使われることが多く、トリッキーな設定の映画ばかり撮る映画監督のM・ナイト・シャマランはよくアンチからワン・トリック・ポニーだとけなされている。

私がフェミニスト批評ばかりやっているのは、それが得意だからというのもあるが、需要があるから、また誰もやっていなかったから、というのも大きい。私は個人ブログで一五年近くフェミニスト映画批評をやっている(太古の昔に始めたため、最初のほうのエントリはブログサービスじたいがつぶれてなくなっている)。始めた頃は、世間ではフェミニスト批評にはあまり人気がなかった。学問の世界では盛んだったのだが、ほぼ専門家による学術研究として完結しており、一般向けメディアにはそこまで影響が現れていなかった。私の個人的な感覚では、ゼロ年代から二〇一〇年代の日本の批評はポストモダン系のものにせよ、サブカル系のものにせよ、テクニック的には感心するところがたくさんあっても男性中心主義的であまり面白いとは思えず、自分がやりたいものではなかった。一方、英語圏で行われていたフェミニスト批評やクイア批評にはわくわくするような面白さを感じたし、こういうふうに映画や舞台を見られるようになりたいと思った。

そういうわけで細々とフェミニスト批評ブログをしていたわけだが、二〇一四年に『アナと雪の女王』が日本で公開されたくらいから、やっと学問の世界以外でもフェミニスト批評やクイア批評に日が当たるようになった。その時期になってもフェミニスト映画批評をやっている日本語ブログというのは数えるほどしかなく、なんとなくちゃんと英語圏の批評とかも押さえてアナ雪のフェミニスト批評をやったほうがいいかな.......と思ってエントリを書いた覚えがある(このエントリは二〇一九年に書肆侃侃房から刊行した『お砂糖とスパイスと爆発的な何か一一不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門』に改訂版が収録されている)。この頃は、別にフェミニスト批評で書かなくても切り込めそうな映画でも、ブログでは意識的にフェミニスト批評を使ってレビューしたりしていた。他にやっている人があまりいなかったからだ。

こうして私は自らワン・トリック・ポニーになったわけだが、二〇一〇年代後半くらいから、どんどんフェミニスト批評が人目に触れる機会が増えるようになった。この本にレビューを収録した『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(二〇一五)はフェミニズム的な映画として多くの注目を浴び、その後も第四波フェミニズムの影響を受けた作品が作られるようになるとともにフェミニスト批評の需要も増えるようになった。今では映画からアイドルまで、いろいろなものを対象にフェミニスト批評をする人がいる。

ただし、それでもたぶんフェミニスト批評を書く人の数は足りていない。私にこんなに「フェミニスト批評でお願いします」という依頼が来るのは、たぶん必要とされているのに対応できる人が少ないからではないかと思う。全く専門分野が違うジャンルのフェミニスト批評依頼が私のところに来ることもあり、そういう場合はかなり断っている(この本に収録した「翻案の効用『お嬢さん』と『スキャンダル』」は例外で、私はハングルが読めないので韓国関係の依頼は半分以上断るのだが、これはとくに好きな作品なので引き受けた)。

私は需要がある間はフェミニスト批評のワン・トリック・ポニーを続けるつもりでいる。読者が映画や舞台やフェミニズムに興味を持ってくれるなら、書き続けたい。ポール・サイモンの「ワン・トリック・ポニー」(一九八〇)という曲があるが、これは一種類しか芸ができない子馬がいかにその芸を誇り高く、美しくやっているかということを歌っている。私はひそかに、この曲は学芸の秘訣を歌った作品だと思っている。芸術や学問を志す者は、念をもって一つの技を磨いていくことで完成に近づくことができる。周りから「一つのことしかできないのか」みたいなことを言われても誇りを持って継続することが大事だ。M・ナイト・シャマランは好みが分かれる監督たろうが、作家性がはっきりしているというのは間違いない。一つのことしかできなくても、それを極めればいい。

また、私が「批評がどれも同じやり方だ」と言われるのは、フェミニスト批評をうさんくさいと思っている人がけっこういるからかもしれない。フェミニストだというのはそれだけでひどい攻撃の対象になるし、そこまで悪辣でなくてもなんとなくフェミニストが気に入らない人というのはたくさんいる。しかしながら実のところ、どの批評家もけっこう切り口の見つけ方には特徴があり、一度にたくさん批評を読めば「だいたいこういうやり方でやるんだな」ということがわかることが多い。その点では、批評家にはけっこうワン・トリック・ポニーと言える人は多いし、作家性の強い映画監督とか演出家もワン・トリック・ポニーだと言える。フェミニスト批評をやっている人がワン・トリック・ポニーに見えるというのは、そう思う人が何かフェミニスト批評を悪い意味で特別視していて、標準装備の批評テクニックのひとつと考えていないからかもしれない。

一方で、私はいつかワン・トリック・ポニーをやめられればなとも思う。フェミニスト批評を書く人がたくさん出てきて当たり前になれば、私に「〇〇をフェミニスト批評でお願いします」という依頼はあまり来なくなるだろう。私がフェミニスト批評をやめることはないと思うし、自分のペースで続けたいが、ひとりでトリックを磨いても寂しいばかりでたいして面白いことはない。他の人が書いた新しいフェミニスト批評をもっと読みたいし、少数の批評家にやたらと依頼が集中してしまうよりも、いろいろな専門を持ったフェミニスト批評家が知識を生かして自分にふさわしい作品を批評できるような環境のほうが素晴らしいと思う。そうなればフェミニスト批評が特別視されることもなくなり、フェミニスト批評を書く人がワン・トリック・ポニー扱いされることもなくなるだろう。私はあまり社会性のない子馬だが、他の子馬がトリックを磨いているのを遠くから見るのは楽しいし、励みになる。もしこれを読んでいる人の中に我こそはと思う子馬がいれば、是非トリックを磨いて障壁を跳び越え、空を飛んでほしい。

二〇二二年四月一日新年度のパニックの中で』(P 256〜260)

さて、どうだったろうか?

最初にあれだけ否定的な意見を聞かせておいたのだから、普通は「そこまで酷くもなかった」と、そう思われたのではないだろうか?

それとも、私の言ったとおりだったと、呆れてしまわれただろうか?

どちらにしろ、それはその人の読解力相応の判断なのだから、それをとやかく言うつもりはない。

だが、次の点くらいは、お気づきにはなっただろうか?

例えば、自分と『映画監督のM・ナイト・シャマラン』を同列に論じるのは「どうなのよ?」と、そうは思わなかっただろうか。

シャマランのワンパターンと、北村紗衣のワンパターンでは、同じワンパターンでも「水準が違う」から、シャマランは認められても、北村紗衣の著作は認められない、という評価も、当たり前に「あり」なのではないだろうか?

つまり、私たちが「北村紗衣のフェミニスト批評がつまらない」と評するのは、単に「ワンパターン」だからなのではなく、その「ワンパターンの水準が低い」からなのではないだろうか。

言い換えれば、水準さえ高ければ、「ワンパターン」であっても、楽しめるはずなのである。

だが、北村紗衣は、そこで「話をすり替え」て、「分析的に読む」ということのできない読者を、故意に「ケムに巻こう」としているのである。

もちろん、書いている当人(北村紗衣)には、そのくらいの自覚はある。一一だが、自覚があれば良いというものではない。

なぜならば、「自覚のあるペテンだからこそ、悪質だ」とも言えるわけなのだが、しかしまた、北村紗衣本人は、少なくとも騙される読者よりは「頭が良い」と、そうフォロー(?)することくらいは、私にだって出来るのだ。

あと、私が、北村紗衣には「これまでとは全然違ったものを書いてやる」という「気概」が無いと、そう書いているにもかかわらず、北村は、

『私はいつかワン・トリック・ポニーをやめられればなとも思う。』

と、そこだけ見て、北村にも、これまでとは違ったものを書く気概があるのではないかと、そう思った人は、あまりにも「読み」が雑である。

前の引用部分に続くのは、次のような文章だが、読みやすいように、前の部分も含めて引用しておく。

『私はいつかワン・トリック・ポニーをやめられればなとも思う。フェミニスト批評を書く人がたくさん出てきて当たり前になれば、私に「〇〇をフェミニスト批評でお願いします」という依頼はあまり来なくなるだろう。』

つまり、「需要が無くなれば、書く機会もなくなるだろう」と言っているだけで、「違ったものを書く」とは、一言も言っていないのである。

ともあれ、「ワン・トリック・ポニー」に代表されるような「ワン・トリック・ポニー」な「騙しのテクニック」は、本書『お嬢さんと嘘』でも、その冒頭からカマされている。

しかし、今回は「自慢に見せない、自慢テクニック」ではなく、「内容の無さを、内容の無さに見せない、自己美化によるセルフフォローのテクニック」だ。

「自慢」とは逆方向だが、これも「自分を実際よりも良く見せるためのテクニック」だと考えれば、その本質は何も変わらないなのである。

さて、そんな本書の冒頭は、こんな具合に始まる。

『 プロローグ:ザ・マスタープラン

ブリットポップの代表的バンドであるオアシスが一九九八年に出した『ザ・マスタープラン』というアルバムがある。これはオアシスがそれまで出したシングル盤のB面曲のうち、スタジオアルバムなどに収録されていなかった曲を集めたアルバムだ。所謂「裏ベスト」の一種で、一四曲が収録されている。オアシスがプロのバンドとして曲を出すようになったのは一九九四年のことで、そこから三年ちょっとの活動で既に十数枚のシングル盤を出していたため、アルバムに収録されていない曲がたくさんあった。ダウンロード販売もYouTubeも無い時代、こうした曲がアルバムになって入手しやすくなるのはファンにとって嬉しいことだったのだ。

そういうコンセプトで作られたアルバムなのであまり統一感はなく、ちょっとでこぼこした感じはあるが、中にはライヴでよく演奏されるなど、A面に劣らない評価を誇る曲もある。とくに一曲目の「アクイース」(Acquiesce'、「黙従する」という意味)は一九九五年の「サム・マイト・セイ」のB面曲だが、オアシスファンの間では大変人気のある曲だ。オアシスの曲ベストテンを作ってもらうと、これを五位以内くらいに入れるファンもけっこういる。パワーの中に憂いをたたえたメロディに、オアシスの主要メンバーであるノエルとリアムのギャラガー兄弟の愛憎関係をも多少連想させてしまうようなクリエイティヴな絆の力を歌った歌詞がよく似合っており、なぜこれがB面になったのかというようなインパクトのある曲だ。

『ザ・マスタープラン」(The Masterplan)というのは「基本計画」を意味する単語で、アルバムの最後に収録されている曲のタイトルだ。楽曲「ザ・マスタープラン」は一九九五年のシングル「ワンダーウォール」のB面に収録されていたが、これもかなりファンの間では人気がある曲だ。

「ザ・マスタープラン」は、(前述した「アクイース」は違うが)歌詞がメチャクチャで意味がよくわからないことも多いオアシスの曲にしては、わかりやすく宗教的な感じの曲だ。最後は「僕らはみんなマスタープランの一部なんだ」という言葉で終わっており、マスタープランというのは神が作った世界像ではないかというようなことを思わせる内容だ。

面白いことに、「ザ・マスタープラン」の最初のほうの歌詞には「アクイース」という単語が登場している。 Sail them [the waves] home with acauiesce,「黙って海の家路につこう」という歌詞なのだが、「アクイースを聴きながらおうちに帰ろう」みたいにも聞こえてしまい、アルバムの最初の名曲に戻って聴き直せますよ、というおすすめのようにも読める(オアシスにはそんなつもりはないだろうが)。B面曲を集めたコンピレーションなのに、どういうわけだか最初と最後がつながってまとまりができてしまったというわけだ。』(P1〜2)

一一どうだろうか?

私の場合は、この部分を半分くらいまで読んだところで、後がどう繋がるのかが「読めた」。

そしてそれは、ズバリ当たっていた。

この部分が「前振り」だと気づいた人は、たぶん「1割」に入る読者だ。

そして、どう繋がるかまで分かった人は、その半分くらいだろうか。

私は、この「5パーセント」に入っていたから、思わずニヤリとしてしまったのだが、これは素直に自慢しても良いと思う。

この程度のことで、わざわざ自慢してないフリなんかするのは、かえって心根の「卑しい」ことだからだ。

さて、この後どう繋がるのかだが、それは次の一文に明らかだろう。

『 本書はオアシスの「ザ・マスタープラン』みたいなものを目指したものだ。』(P2)

正解は、自身の「落穂拾い本」を、世界的なロックバンドのアルバムと重ねて、何となく「貴重なもの」のように見せかける一一という、例の「シャマラン・パターン」である。

私は、音楽には興味が無いので「オタクが自慢げに、知識をひけらかしているなあ」と、最初は退屈しながら斜め読みしていたのだが、『A面に劣らない評価を誇る曲もある。』とか『これを五位以内くらいに入れるファンもけっこういる。』とか、やたら、このアルバムをフォローし始めたので、「ははぁーん」と、その魂胆に気づくことになったのだ。

まあ、レトリックとしては、よくあるものなので、それ自体を否定はしない。

ただし、当人と重ねた相手との「レベルが違いすぎる」ので、「よくもまあこんなこと、臆面もなくやれるよなあ。人の作品について書く場合ならともかく、自分のことで、それをやるとは、大した図太さだ」と、そう呆れてしまったのである。

だが、一一これこそが、北村紗衣という人の「本質」なのだ。

でなければ、こんな極端なパターンが、常習的に何度も繰り返されるわけがないのである。

しかし、問題はここでも、「この程度のレトリックに騙されてしまう、読めない読者が、大勢いる」という事実の方だ。

残念ながら、この世の中には「人を騙そうとする人」は絶対にいなくならない。だからこそ、騙されないように注意を促すことが重要なのである。

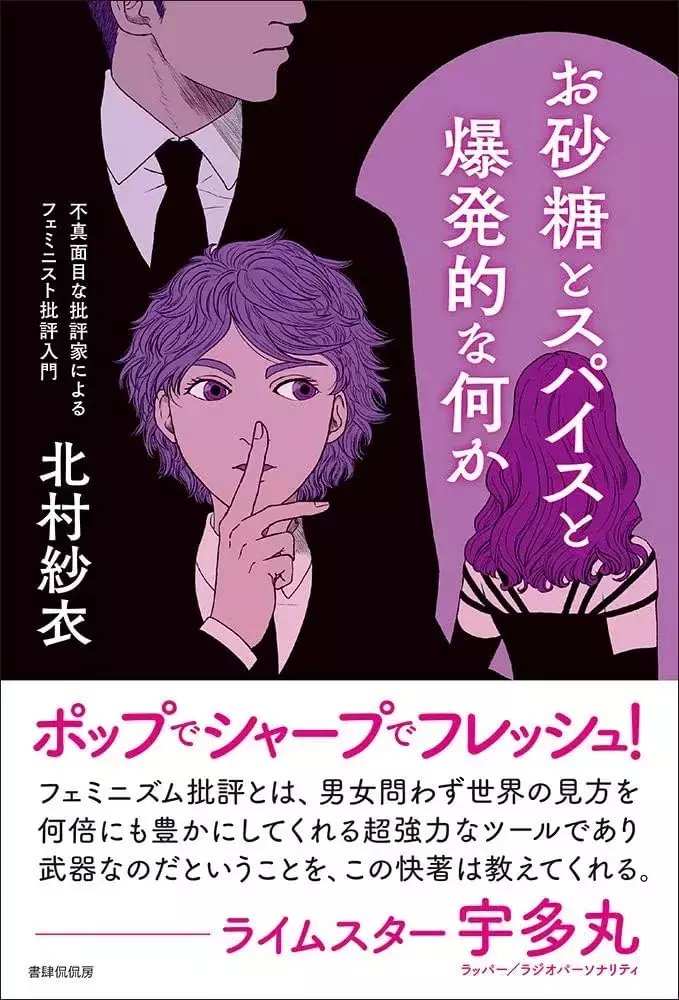

例えば、本書『お嬢さんと嘘』と同レベルの『お砂糖とスパイス』には、私はよく知らない「ライムスター宇多丸」という人が、次のような推薦文を寄せている。

『ポップでシャープ・フレッシュ!

フェミニズム批評とは、男女問わず世界の見方を何倍にも豊かにしてくれる超強力なツールであり武器なのだということを、この快著は教えてくれる。』

この人は、「読めなかった」のか、「嘘をついている」かの、いずれかだ。

タレントが、悪徳業者のコマーシャルに出ることなど、普通にあることで、それをとがめても仕方がない。

ともあれ、今のところ、名のある評論家や作家が、北村紗衣の著作に「推薦文を寄せていない」という事実にこそ、「読める人」なら着目するはずだ。

肝心なのは、「その差(見るべきところを見る能力の差)」なのである。

ともあれ、このライムスター宇多丸さんは「ラッパー/ラジオパーソナリティ」だそうだが、音楽以外のことについては、無責任なのか、ぜんぜんセンスがないのが、世渡りの上手いだけなのか、それは私にもわからない。

ただ、昔の「青二才」島田雅彦ならば、「ラッパーは、ラッパでも吹いててください」とか言うのではないだろうか。

ラッパーはラッパは吹かないが、他のものなら吹くかも知れない、ということである。コマーシャルを鵜呑みにしてはいけないのだ(なお、島田雅彦のオリジナルは「開高さんは、釣りでもしててください」)。

さて、ここまでで、北村紗衣の「得意とするパターン」というのが、おおよそ見えてきたのではないだろうか。

それは、簡単に言えば、次のようなことになるだろう。

・自身の弱点を認めるようなフリをしつつ、そこへ「権威的存在」を持ち出すことにより、自分を権威付けて正当化し、それだけではなく、むしろ、そのことで自身の欠点を「聖痕(ステグマ)」として、誇示してみせる。

というような、「騙しのテクニック」である。

そしてその典型が、他でもない、「私は弱い立場の女である」というものなのだ。ここでは「弱者としての女」だというのが、裏返された「権威」として、持ち出されている。

だが、北村紗衣の場合は、それでいて「学者」だ、「専門家」だと威張って、「立場の優位性」を誇示するのだから、これは典型的な「ダブル・スタンダード」だとも言えよう。

ある時は「弱者」であることをアピールすることで、他者を「迫害者としての強者」であると「悪魔化」して、相手の発言権を奪う(黙らせる)。

別の場合には、自分は「専門家だ」だなどと臆面もなく「強者としての立場」を振りかざして、「素人は黙ってろ」とやる。これは、昔「ネトウヨ」が、人を黙らせるのに、「情弱(情報弱者)」は黙ってろなどと馬鹿にしたのと、まったく同じパターンである。

だが、今どき「情報」を過剰なありがたがるような輩は、男女を問わず、馬鹿である。

要は、思考能力(あるいは、才能)が無いから、情報に頼らざるを得ず、そのため情報の価値を言挙げしないではいられないだけ、なのだ。そうしないと、「情報量だけが売り」の自分の価値が、おのずと無くなってしまうからなのである。

情報情報と言うしかない、才能に乏しい「オタク」は、同情すべき対象ではあるのだけれど。

ともあれ、「オタク」というのは、思考能力やオリジナリティには乏しいから、最後の砦である情報収集だけには余念がなく、当然、それをすぐに、ひけらかしたがる。

よく「オタクの喋り方」として、「自分の興味のあることを、一方的に、息せき切ってまくし立てる」というような指摘がなされるが、これは、「情報量」にアイデンティティを委ねてるしかない、凡庸な「オタク」としては、致し方のないところなのである。

で、北村紗衣の「文体」が、まるで「オタクの自分語り」なのた。

どうして北村紗衣は、こうも一方的に「専門知識を(専門家ぶって)ひけらかしたがる」のだろうか? どうして、もうすこし面白く書けないのか?

当人の供述では「専門だから、専門のことを書くのが、いちばん面白いはず」だということのようなのだが、専門家に、その専門知識があるのは当たり前で、それを右から左に並べるだけなら、生成AIの方が、よほど読みやすい文章を書くだろう。

つまり、専門家が文章を書く場合に必要なのは、「専門」のひけらかしではなく、その「専門知識」を前提とした、「専門家であるが故の、無知の知への配慮」なのである。

一芸に秀でているからこそ、自身の「限界」に自覚的であることも出来るはずだし、だからこそ、その自覚と配慮により、文章に「深み」も出る。

知識があるからこそ「知識だけではダメなんだ」というところまで到達して、やっと「一人前」であり、「専門知識を捨てて、普遍に至る」のが「達人」というものなのだ。

すくなくとも、昔はそうしたレベルが、当たり前に目指されたのである。

ところが、今どきの「学者」は、「わかりやすい実績を求められる」という止むを得ない事情があるとは言え、自分の知識を安直に「切り売り」することに余念がない(人が少なくない)。知識を仕入れては売り、仕入れては売りで、少しもその先には進まない。

だからこそ、すっかり「奥行き」を失った日本の大学は、世界からどんどん遅れをとることにも、なってしまったのである。

まあ、こういう一般論は、北村紗衣評には不似合いなので、話を軌道修正して、本書の具体的な内容に戻ろう。

ずばり、北村紗衣はどうして、あんなに「勝ち急ぐ」のか?

もっと、余裕をもって、学問を深めるとか、人格を磨くとか、そういう方向には、とんと向かわない。

一一私が思うに、たぶんその理由は、彼女が悪い意味での「男性性」を、すっかり内面化してしまっているからである。

わかりやすく喩えるなら、北村紗衣は「縮小女性版イーロン・マスク」である。

北村は、「勝てば官軍」という「悪しき男性性」に呑み込まれているが故に、どうしても「女性的な良さ」を持つことが出来ない。そんなものは、むしろ「足手纏い」でしかないと、そう感じているようなのだ。

そして、何よりもこのことは、当人も認めるところなのである。

『 個人的なことで恐縮だが、私はこの本(※ レイチェル・ギーザ『ボーイズ一一男の子はどうして「男らしく」育つのか』)を読んで、女で良かった……と思った。というのも、私はこの本で指摘されている伝統的かつ有毒な男性性をたっぷり備えていると思われる女性だからだ。私は非常に人間が嫌いで、所謂コミュニケーション力が欠如している。他人の感情を読み取ったり気遣ったりするのは苦手である。そのわりにケンカが大好きで、人と争うことが全く苦にならない。もし男の子として育てられ、この本で述べられているような伝統的な男らしさを吸い上げて大人になっていたとしたら、たぶん所謂アンガーマネジメント(怒りのコントロール)の問題を抱えるようになっていただろう。音楽の才能がない(※ 素行の悪い)レッド・ツェッペリンみたいになっていたかもしれない(考えるだに悲惨だ)。今、比較的健康に暮らせているのは、たぶん女の子として育てられたおかげだ。

女の子として育てられた人間にはいろいろ社会的に不利なことも起こるが、一方で暴力的、支配的であることが良いという価値観を植え付けられて大人になる機会はめったにない。穏やかさとか優しさが美徳だということを教えられる。』

(P129)

教えられて育っても、そうはならなかった実例が、ここにある。

この引用部分を読んで「おいおい」と思ったのは、北村紗衣の「素行」や「生な現実」を知っている人であろう。

例えば、北村の勤務先である、「武蔵大学」の同僚の皆さんとか。

しかし、そうした「現実」に接する機会の無かった人は、あれを読んで「女の子として育たられたから、素行が悪くならなくて済んだんだね」と、そう誤解してしまうように、あれは書かれている。

一一要は、故意に読者を「ミスリード」しているのであり、これが親から教えられたという「女性の美質」でなどないことは明白で、むしろ、これこそが、「悪しき男性性」なのである。

一見、自分を下げているように見せかけて、実は実際以上に自分を良く見せかけるというのは、これまで見てきたとおり、北村紗衣の「ワンパターン」である。

では、ここに表れている北村紗衣の欲望とは、どのようなものなのかと言えば、それは、権勢を得るための「他者に対するコントロール欲求」である。

簡単に言えば「他人を意のままに操りたい(支配したい)」そのことで「権勢を手に入れたい」という、欲望だ。

そして、言うまでもなくこれは、大変「男性的な欲望」だと、そう言えるのである。

フェミニズム的に言えば、これは「悪しき男性性」ということになるのだが、この欲望が、北村紗衣の場合には、その中心を占めてしまっている。

そのために「良き女性性」は抑圧排除されて、女性版イーロン・マスクになってしまっているのだ。

もちろん、今の北村紗衣は、イーロン・マスクほどの力は無いから、そういう本質を、始終むき出しにするわけにはいかない。

そのため、著書などでは「あんがい私は、女性的で謙虚」みたいに見せているのだが、しかし、秘められた「欲望たれ流し」になりやすい「インターネット」環境になると、すくに次のような物言いになってしまうのだ。

『北村紗衣

2024年8月27日 09:36

須藤にわかさん、あなたは私が「お姫様になることが女性の権利向上と考えているフシがある」などと私が思ってもいないことを言って人格攻撃を行いました。それが弁護できることだとでも思っているのでしょうか。フェミニズム観の違いに逃げようとしても無駄です。

年間読書人さんの、私の本を切り刻むというコメントは通報いたしました。』

この、異様なまでの「上から目線」は、何としたことなのだろう。

北村紗衣は、本書でもっともらしく「マンスプレイニング」という言葉を紹介しているのだが、この言葉が、まんま自分に当てはまるとは思っていない。

一一と言うか、正確には、まんま自分に当てはまるからこそ、この言葉は「男についてだけ使用すべき専門用語」だと、男性的な「専門家の権威」を振りかざして、「言葉の定義」を人にまで強要しようとするのである。

この人は、「他人の自由」については、まったく尊重しようとはしない人なのである。

ともあれ、「マンスプレイニング」という言葉が、ジェンダーとしての「女性」にまで使われるようになった場合、真っ先に「マンスプレイニングなやつだ」と名指されるのは、自分自身だというのを直感している。

だからこそ北村紗衣は、先手を打って「この言葉は、学説的に言って、男性に適用される言葉です」と、そんな「予防線」を張らないではいられない。

なにしろ、本人も認めて、周囲も認めているとおり、北村紗衣の「小狡い喧嘩っ早さ」は、定評のある「事実」なのだ。

本人がそう語って、周囲が「えっ?」と驚くような話では全然ない、公然周知の事実なのである。

ともあれ、北村紗衣による、この「マンスプレイニング」の「定義」というのが、きわめて「誘導的」なものであるように、北村の「言葉」というのは、おおよそ「言葉の表向き」とは裏腹の「誘導目的」を、その裏に隠し持っている。

日ごろ口にすることを、素直に書いているのではなく、むしろ「日頃の本音」を、セルフフォロー的に「隠蔽」するものとして、その著作があるのだと、そう考えるべきなのだ。

本書で言えば、「前書き」部分で、ロックバンド「オアシス」のことを書き出したのも、「オアシス」のことが書きたかったからではなく、「オアシス」の「権威」を自著に重ね、自著の実態を「隠蔽」するためでこそあった。

また、「あとがき」で、自身の「ワンパターン」ぶりを書いたのも、謙虚に自身の弱点をを認めるためではなく、それに「他の権威」(例えばジャマラン監督)を重ねることで正当化し、やはり、その実際を「隠蔽」するためであった。

『お砂糖とスパイス』で、バズ・ラーマンを論じたのは、普通では使えない「ブス」という言葉を、心置きなく使うためであった。

「私はブスではない」と思いながら、「ブス」という言葉を使えるのは痛快だと、そう感じていたのだ。その本音を「隠蔽」していたのだ。

だが、北村紗衣がそこで感じていた「痛快さ」は、じつは、女子を「ブス」呼ばわりして喜んでいるような、度し難い「馬鹿男」の心性そのものだったのである。

北村紗衣は、表向きは「男」を批判しながら、しかし、自分の中の「男」だけは、野放しにし続けているのだ。

いやむしろ、そんな自分の中の「男」を甘やかすためにこそ、「女」の立場に固執しているのだ。

そのためにこそ、「男女二元論」は固守されねばならず、その上で自分は「女」の立場に立たなければ「損」だという、そんな男性主義的に「実利的な打算主義」に、北村紗衣は染まりきっている。

だからこそそこには、「女性らしさ」として理解されていた、親から教えられたはずの、女性的な「人間的美徳」というものが、存在しない。

フェミニストを標榜する北村紗衣にとっては、「優しさ」や「思いやり」などといったものは、「男が女に押し付けてくるもの」として、当たり前のように否定され、拒否されてしまうのである。

北村紗衣のこうした「男性的な実利的打算主義」に発する「他者コントロール欲望」というのは、たとえば、次のようなところにも見て取れる。

クエンティン・タランティーノ監督作品『ヘイトフル・エイト』の「仕掛け」を論じた部分だ。

『 序盤でマニックス(ウォルトン・ゴギンズ)とスミザーズが行方不明のチェスターに関する話をするくだりはウォーレンが部屋に入る直前に起こったので、ウォーレンは直接聞いていない。しかしながらウォーレンは入室後すぐ周りを見回し、スミザーズやゲージ(マイケル・マドセン)の顔を見てから、御者でずっと部屋にいたO・B・ジャクソン(ジェームズ・パークス)を呼び寄せて話しかけた後、老軍人に対してバトン・ルージュの戦いに参加したスミザーズ将軍かと問うている。ここで、おそらくウォーレンは部屋にいる知らない人々が誰でなぜここにいるのかO・Bに尋ねて情報を引き出しており、そこで自分と同じ戦闘の場にいたスミザーズに話しかけようとしたと思われる。息子の名前などスミザーズがマニックスに話した内容はO・Bから聞いたとして、ウォーレンが回想シーンで触れているチェスターの新情報としては「黒髪」があるが、これは白髪のスミザーズの眉やひげにわずかに残る黒い毛から推定した当てずっぽうだろう。

ウォーレンがチェスターを裸にしてワイオミングの雪の山中を何時間も歩かせ、オーラルセックスを強要した後に殺したというサディスティックな物語は非常に芝居がかっている。フラッシュバックでウォーレンがチェスターを強姦しながら笑う場面と、この話をスミザーズに語るウォーレンが笑う場面が重なるのは、物語が現在のウォーレンの創造物であることを示唆する。一方で、この回想に登場する要素の多くはその日ウォーレンが目にしたものでできている。極寒の雪山はミニーの店に着く前に経験したことだ。ウォーレンは凍えたチェスターが毛布を欲しがっていたと言うが、この少し前にO・Bが武器をしまうために猛吹雪の外に出て、寒さで死にかけたと怒りながら小屋に戻り、雪まみれで毛皮の毛布にくるまって暖炉の前に倒れる場面がある。毛布の話は、おそらくこのO・Bの行動をヒントにしたものだ。さらに回想場面のチェスターはスノーシューを履いているが、これも0・Bが毛布に突進する場面で大きく映っている。O・Bが暖まろうと体を丸めた直後、心配して食事をすすめるモブレーの動きをウォーレンが何か考えているような顔で気にするショットがあるが、おそらくウォーレンはここでO・Bやモブレーの行動をよく見て、後で作話する際に参考にしたと考えられる。

この場面の直後に、ウォーレンが持っていたエイブラハム・リンカーンからの手紙がニセモノだということをマニックスが暴く。手紙に感心していたルース(カート・ラッセル)はウォーレンに「話すことは何ひとつ信用できねえ」と言うが、これは正しい。ウォーレンは、白人の警戒をとくためにはこうした技が必要なのだと説明する。ウォーレンが人種差別的な社会で生きるためのさまざまなトリックを巧妙に使いこなしていることは明らかだ。手紙がニセモノであることを見破ったマニックスは、チェスターの話についてもウォーレンが嘘をついていると指摘している。マニックスは人種差別主義的な困った男だが、ハッタリを見抜くのは得意だ。おそらくマニックスが正しい。

ウォーレンが語る、黒人男性による白人男性の強姦殺人の物語が虚構だとすると、それは何を意味するのだろうか。たとえ嘘だったとしても、男性がレイプされたのではないかという疑いが提示されるだけで、その男性の男らしさは傷つけられ、被害者は支配階級から転落する。『ヘイトフル・エイト』で描かれる男同士の関係性の世界においては、被害者の支援や加害者にならないための啓蒙などはそっちのけで、性暴力がもっぱら被害者の名誉の問題として扱われる。黒人男性を性的プレデターとして悪魔化するのはアメリカ史においてしばしば見られることで、一九三一年のスコッツボロ事件をはじめとして、白人女性に対する性犯罪で黒人男性が冤罪で投獄されたり、リンチされたりすることはたびたびあった。ここでウォーレンが嘘をついているとしたら、わざと人種差別的なステレオタイプを利用しつつ、それにひねりを加えて白人男性の男性性を破壊しようとしていることになる。

『パルプ・フィクション』は男性間性暴力をなかったものとすることで男らしさを守ろうとする様子を描いている。一方、『ヘイトフル・エイト』は発生しなかった男性間性暴力を提示することで白人支配階級の男らしさを攻撃する。この二作はどちらも、男らしさがちょっとした疑念で崩れるさまを描いている。ここまで露骨な描写が必要かは考えるべきだが、タランティーノ映画における男性間性暴力は、男らしさの虚構性を巧妙に暴いている。男らしさというものは、文字通りスカスカのパルプ・フィクションでできているのだ。』

(P141〜143)

『ヘイトフル・エイト』についての細かい理解は、ここでは必要ない。

要は、この作品には「叙述トリック」が使われている、という評者・北村紗衣の指摘が、ポイントなのである。

私は、まだこの作品を見ていないから、正確な評価はできないが、まず間違いなく、この指摘は当たっているだろう。

「凡庸なフェミニスト批評家」である北村紗衣にしては、極めて例外的に「いい線いってるじゃないか」と、そう思う。

だが、勘の良い人ならば、私がなぜここを引用したかは、すでに明らかだろう。

「北村紗衣ファン」は、気づかなかったとしてもだ。

『ウォーレンがチェスターを裸にしてワイオミングの雪の山中を何時間も歩かせ、オーラルセックスを強要した後に殺したというサディスティックな物語は非常に芝居がかっている。』

『物語が現在のウォーレンの創造物であることを示唆する。』

『毛布の話は、おそらくこのO・Bの行動をヒントにしたもの(※ 作り話)だ。』

『この場面の直後に、ウォーレンが持っていたエイブラハム・リンカーンからの手紙がニセモノだということをマニックスが暴く。手紙に感心していたルース(カート・ラッセル)はウォーレンに「話すことは何ひとつ信用できねえ」と言うが、これは正しい。』

『ウォーレンは、白人の警戒をとくためにはこうした技が必要なのだと説明する。ウォーレンが人種差別的な社会で生きるためのさまざまなトリックを巧妙に使いこなしていることは明らかだ。手紙がニセモノであることを見破ったマニックスは、チェスターの話についてもウォーレンが嘘をついていると指摘している。マニックスは人種差別主義的な困った男だが、ハッタリを見抜くのは得意だ。おそらくマニックスが正しい。』

『ウォーレンが語る、黒人男性による白人男性の強姦殺人の物語が虚構だとすると、それは何を意味するのだろうか。たとえ嘘だったとしても、男性がレイプされたのではないかという疑いが提示されるだけで、その男性の男らしさは傷つけられ、被害者は支配階級から転落する。』

『ここでウォーレンが嘘をついているとしたら、わざと人種差別的なステレオタイプを利用しつつ、それにひねりを加えて白人男性の男性性を破壊しようとしていることになる。』

『『ヘイトフル・エイト』は発生しなかった男性間性暴力を提示することで白人支配階級の男らしさを攻撃する。この二作(※『パルプ・フィクション』と『ヘイトフル・エイト』)はどちらも、男らしさがちょっとした疑念で崩れるさまを描いている。』

『タランティーノ映画における男性間性暴力は、男らしさの虚構性を巧妙に暴いている。男らしさというものは、文字通りスカスカのパルプ・フィクションでできているのだ。』

要は、タランティーノは「強い男に憧れながらも、現実の自分は、もともとは単なる映画オタクだし、有名映画監督になってからも、セクハラ・プロデューサーであるハーヴィ・ワインスティーンには頭が上がらず、女優たちを守ることまでがなかった。そこで『ヘイトフル・エイト』では、作中の白人に、自己を投影して、それを自罰的に描いて、自分を慰めた」と、大筋でこういう読みだ。これは、たぶん当たっているだろう。

だが、すでにお気づきの方も多かろうが、問題はそこではない。

このタランティーノ論で、注目すべきなのは、

『(※ 黒人が)わざと人種差別的なステレオタイプを利用しつつ、それにひねりを加えて白人男性の男性性を破壊しようとしている』

といった、北村紗衣による指摘であり、ここで解説された「方法論」は、容易に、「黒人」を「女性」、「白人」を「男性」に読み替えることが可能だという点である。

評者の北村紗衣は、ここで、こうした「ペテンによる正義の実現」に対して「肯定的」だという事実が重要なのだ。

つまり、平たく言えば、「男の女性に対する差別的支配を打ち砕くためであれば、嘘くらいついてもかまわない」と、北村紗衣はそう考えている、ということだ。

あるいは「わざと、男の女性差別的なステレオタイプを利用しつつ、それにひねりを加えて男性の男性性を破壊する」というのも「あり」だと、ここで言っているに等しいのである。

実際、その男性が、そんなことを言っていなくても、「いかにも言いそうな嘘をでっち上げてこれを拡散し、その男性の男性性を破壊し、社会的に葬る」ことも、悪くはない、と。

つまり、女性を解放するためには、男性を、「個人」を問題として批判するのではなく、「男なんて、みんな同じ」という「男女二元論」的に雑なスタンスで、悪い男も良い男もぜんぶ引っくるめて、葬り去らなければならないし、そのためには「無いこと無いこと」を喧伝して、男を「ハメる(落とし入れる)」のも、可能であれば、「あり」だという、フェミニスト批評家の「本音」が、ここには否定しがたく露呈しているのである。

そしてこれは、私が、北村紗衣の著書『お砂糖とスパイス』を論じた際に指摘しておいた「疑い」の正しかったことを、裏付けることにもなっている。

『須藤にわか氏が北村紗衣先生を批判するきっかけとなったインタビュー記事、

・メチャクチャな犯人とダメダメな刑事のポンコツ頂上対決? 『ダーティハリー』を初めて見た

では、北村紗衣は「ミステリー小説を読んで、論理的に緻密に作られたものに慣れている私としては、『ダーティハリー』のようなご都合主義的な作りでは、ぜんぜん楽しめなかった」という趣旨のことを話していたのだ。 つまり、そんな「ミステリマニア」であると自慢したがる北村紗衣先生ならば、それこそ、初歩の「叙述トリック」くらいは、駆使して当然なのではないだろうか。

そう言えば、本書『お砂糖とスパイス』にも「信用できない語り手」という「叙述トリック」にかかわる「ミステリ業界用語」への言及もあったし。』

つまり、北村紗衣が、タランティーノの『ヘイトフル・エイト』を論じて、暗に「共感」をしてしているのは、「男をキャンセルする(※ 社会的に葬る)ためならば、でっち上げも許される」と感じている、ということであり、そんな「女性のための(党派利益的な)正義」が「正義」の名に値するものなのかという重大な疑問はいったん置くとしても、少なくとも、そうした立場に立つのであろう北村紗衣については、やはり「信用できない語り手」だと、そう考えておく方が良い、ということである。

なにしろ、北村紗衣は、この「タランティーノ論」で、決してタランティーノを批判してはおらず、むしろ暗に擁護してさえいるのだ。女性を守れなかった、ヘタレ男のタランティーノを、いつになく擁護しているのである。

そして、そんな異例の処遇をする理由とは、所詮「タランティーノが好きだから」ということのようなのだ。

「男」の一人であるタランティーノを、例外的に擁護する根拠など、同稿では語られていないのである。

さて、次に注目すべきは、北村紗衣が大ファンである「スター・ウォーズ」シリーズを論じた部分だ。

『 (※ 『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』を見て)我ながら非常にショックだったのは、とりあえず『スター・ウォーズ』シリーズのファンを辞めようかと思い始めたということだ。私はそんなに熱心な『スター・ウォーズ』のファンではないと思うのだが(他のファンを見ていると、自分のレベルではそう言えないと思う)、それでもジェダイを自称しているくらいは好きだ(このあたりはファンダムに長く住みすぎて感覚がおかしくなっているのかもしれないが)。もちろん、まともな大人は自分がジェダイであるなどとは言わないので、私がジェダイを自称していることじたいがおかしいのだが、『スター・ウォーズ』ファンダムでジェダイを自称する人は珍しくない。私は高校生の時から「スター・ウォーズ』シリーズが大好きで、一生続くものだと思っていた。他の作品については年をとって飽きたり、うんざりしたりすることもあるかもしれないと思っていたが、『スター・ウォーズ』と、私が研究対象にしているシェイクスピアのふたつだけは、死ぬまでオタクをやめられないものだと思っていたのである。ところが、やめたくなった。』

(P227〜228)

これくらい、「スター・ウォーズ」シリーズが大好きな北村紗衣が、『スカイウォーカーの夜明け』のどこを、そこまでダメだと評価したのかは、ここでは重要ではない。

一一ここて注目すべきなのは、「スター・ウォーズ」シリーズを「ダメにした元凶」として、北村は「ファンダムが、力を持ちすぎた」という理由を挙げている点である。

『 しかしながら、この批評家受けが良く、さらに一部のファンからも好評だった『最後のジェダイ』は、一部のオールドファンから猛烈に評判が悪かった。Change.orgではこの作品を『スター・ウォーズ』キャノンから外せという署名が立ち上がり、BBCには「史上最も意見が割れる映画」と呼ばれた。とくに賛否両論だった新しいキャラクターであるローズを演じたヴェトナム系の女優ケリー・マリー・トランは、人種差別的、性差別的、容姿差別的なオンラインハラスメントを受け、SNSを閉鎖するに至った。映画レビュー集積サイトであるロットントマトズではいわゆるレビューボミング(レビューサイトで大量の人が作品にネガティヴな評価をつけること)の対象になり、不正プログラムなどによる評価操作も疑われた。レビューボミングについては、『ヴァージ』のアディ・ロバートソンが指摘しているように作品に性差別や人種差別に対する批判的視点が含まれていることが原因かもしれず、まともなファンよりはろくに映画も見ていない人々のいたずらが主である可能性もある。しかしながら、『最後のジェダイ』が血統主義や男性中心主義に批判的で、それが保守的なファンに好まれていなかったらしいということは指摘できるだろう。

『スカイウォーカーの夜明け』は『最後のジェダイ』でオールドファンに好かれなかったところを徹底的に元のシリーズに寄せている。『フォーブズ』のスコット・メンデルソンは『スカイウォーカーの夜明け』を、若者や子どもたちではなく「自分たちが一番重要な世代だと信じていた時代を懐かしむノスタルジックな大人に向けた」作品だと述べている。おそらくこの分析は完全に正しい。「スカイウォーカーの夜明け』は若いファンの趣味にあいそうな登場人物をたくさん出しているにもかかわらず、プロット上は昔からのファンに媚びているだけだ。

ディズニーが作っているということを考えれば、こうなってしまった経緯はわかる。現在のディズニーはお客にウケることを常に考えている極めて商業的な企業で、保守的でもある。『最後のジェダイ』で意見が割れたのを見て、もう少し穏当な方向性に修正したかったのだろう。

もちろん、ファンの顔色ばかりうかがっていた制作陣のせいにすることはできる。クリエイター側には明らかに責任がある。しかしながら私が非常にイヤな気分になったのは、なんだかんだで『スカイウォーカーの夜明け』はファンの意見を取り入れたせいでひどい出来になった、ということだ。私が住んでいる『スター・ウォーズ』ファンダムの人々は、『最後のジェダイ』のような新しい試みを受け入れられず、クリエイターの実験精神や独創性を評価するよりもお馴染みの語の繰り返しを望んだ。それに制作陣がなびいた。ファンダムがマインドトリックを悪用したも同然だ。

これはつまり、我々は帝国になったということだ。オタクどもは虐げられた反乱軍のつもりでいるが、実は既に力を持っていて、帝国なのではないか.......という疑いについては、深層学習の専門家であるピート・ウォーデンや作家のリンカーン・ミシェルが既に明快に表明している(Warden: Michel)。ウォーデンやミシェルは、SFやファンタジーがのけ者にされ、コンピュータや科学が好きな者がガリ勉として蔑まれていた頃の被害者意識をオタクがそのまま引きずっていると指摘した。こういうコンテンツが現在では主流になって、オタクがシリコンバレーやハリウッドで大成功して権力を持つようになっているのに、オタクのほうはいまだに反逆者気取りで、自分が持っている力に対する自覚が足りないというわけだ。ウォーデンとミシェルはどちらも帝国(empire)と反乱軍(rebel)という言葉を使っているが、これは『スター・ウォーズ』を連想させるし、おそらく書いているほうも読み手がSFオタクの基礎教養である『スター・ウォーズ』のことを思い出してくれるだろうと考えて使っているだろう。

ウォーデンやミシェルの主張とは少し文脈が違うが、今や『スター・ウォーズ』のファンダムは帝国のように振る舞っており、新しいクリエイティヴな試みを認めなくなった。ルーカスがシリーズを始めた頃にできたファンダムには、まあいろいろ問題もあったのだろうが、独創的でそれまではバカバカしいと思われていたような斬新なアイディアを受け入れる土壌がもっとあったはずだと思う。ところが、創造神であるルーカスもいなくなり、今のファンダムは気に入らない作品や女優にストームトルーパーを送り込み、作品にも悪影響を与える始末だ。

このせいで私はしばらく研究ができなくなった。私はシェイクスピア研究者だが、専門は受容史であり、ファン研究のアプローチをとっている。ここ一〇年間、コンテンツはファンがいるから成長できるのであり、ファンはクリエイター同様、作品の向上に貢献する不可な存在だという信念を持って研究してきた。しかしながら、『スカイウォーカーの夜明け』のせいで、私が住んでいるファンダムはストームトルーパーだらけの帝国だということに気付いた。自分が研究しているものを肩じられなくなった。』

(P230〜233)

察しの良い方なら、なぜ私が、ここを引用したかも、もはや明白だろう。

だが、「北村紗衣ファン」は、この程度のことも読み取れない。

つまり、エンタメ作品の「ファンダム」とは、所詮その程度の(知的)レベルのものだ、ということであり、そうでありながら、大変な「力(影響力)」を持っていると、北村紗衣は、ここでそのように指摘しているのである。

ちなみのこの節の見出しは、

『帝国と化したファンダム』

というものであり、無論、北村紗衣はここで「帝国と化したファンダム」を批判している。

要は「頭の軽いファンたちが、数の力で「スター・ウォーズ」シリーズを歪めてしまった」と、そう批判しているのだが、しかし、ここで批判されているのは、大好きな「スター・ウォーズ」シリーズが、北村紗衣の「好まぬ方向へと歪められた」という点にあって、「ファンダム」の力自体を否定しているわけでは、まったくない。

『ファンはクリエイター同様、作品の向上に貢献する不可な存在だという信念を持って研究してきた。』

といった言葉に明らかだろう。

なにより、北村自身が、そんなファンの一人なのだから、あくまでも問題は、その「フォース(力)」の使い方なのである。

北村紗衣自身も書いているとおり、熱心な「スター・ウォーズ」ファンは、自身を「特別な力としてのフォース」を持つ「正義の騎士たるジェダイ」に重ねがちだ。

そして、その「フォース」を、「正義」のため使うのは「正しい」と、そう単純に、「勧善懲悪」的に考えている。

だが、北村紗衣がここでも書いているように、現実には、その「フォース(力)」を、必ずしも「正義とは言い難いこと」に使ってしまう場合も、決して珍しくはない?

「スター・ウォーズ」という物語の中でも、もともと「ジェダイの騎士」であったはずの、アナキン・スカイウォーカーが、その「フォース」に迷い、「自らの正義」のために「フォース」を使ったがために、かの「ダース・ベイダー」と化してしまった。

つまり、当人としては、良かれと思い、「正義」を為したつもりなのだが、客観的には「悪」としか言いようのないものになってしまった。

要は、「闇堕ち」してしまった、のである。

そして、これは現実にこそ「ありふれた話」で、なんらかの「信念」や「イデオロギー」を掲げた人というのは、しばしば「闇堕ち」してきたというのが、人間の歴史的事実なのである。

したがって、私たちが「スター・ウォーズ」のような「寓話」から、正しく読み取り、学ばなければならないのは、「力」は「正義」ではない、ということであり、だからこそ、力は慎重に使われなければならない、ということなのである。

そしてここで言う「正しさ」とは、個々の「イデオロギーとしての正義」を言うのではない。

なのに、「傲慢の罪」に捉えられ、自己相対視を怠り、確信犯的に「他害の罪」を犯してしまったのが、かつてアナキン・スカイウォーカーであった黒騎士、ダース・ベイダーなのである。

そんなわけで、北村紗衣がタランティーノの『ヘイトフル・エイト』を論じた際に、「黒人が白人の差別的支配を跳ね除けるためならば、嘘も許される」と、ほとんど無自覚に示していたその考え方は、明らかに「独善」による誤りである。

つまり、この段階ですでに、北村紗衣は、半ば「闇堕ち」しており、言うなれば「ダース・ベイダー化」していたと言えるのだ。

『今や『スター・ウォーズ』のファンダムは帝国のように振る舞っており、新しいクリエイティヴな試みを認めなくなった。ルーカスがシリーズを始めた頃にできたファンダムには、まあいろいろ問題もあったのだろうが、独創的でそれまではバカバカしいと思われていたような斬新なアイディアを受け入れる土壌がもっとあったはずだと思う。』

例えばこれは、

「今や」学会や論壇では、「ファンダムとしてのツイフェミたち」が「数の力」で、男たちを黙らせており、たいへん窮屈な言論状況になってしまっている、という状況と、相似的なものではないだろうか?

『クリエイターの実験精神や独創性を評価するよりもお馴染みの語の繰り返しを望んだ。それに制作陣がなびいた。ファンダムがマインドトリックを悪用したも同然だ。』

『まあいろいろ問題もあったのだろうが、独創的でそれまではバカバカしいと思われていたような斬新なアイディアを受け入れる土壌がもっとあったはず』

つまり、「イデオロギー的な正義としての紋切り型」を業界に強要したことで、「柔軟さ」や「誤ちに対する寛容さ」がすっかり失われて、情け無用の「厳罰主義」による「硬直」が蔓延ってしまった。

一度でも誤ちを犯した者は、袋叩きにされ、その社会的な立場まで奪われて、二度と立ち直れないところまで追い込まれて、その「声」まで奪われる。

言うまでもなくこれが、「非寛容」をその本質とする、「キャンセル(カルチャー)」なのだ。

そして、こうした「キャンセル重視の戦法」を、自覚的に選択しているのが、他でもない、「訴訟」だの「管理者通報」だのこそがお得意の、北村紗衣その人なのである。

北村が関わった、「呉座勇一」裁判や「山内雁琳」裁判で、北村紗衣は、いったい何をやっただろうか?

それは、次のような報告にも明らかなとおりで、対立する「意見の中身」の正邪を問うものでは一切なく、所詮は「誹謗中傷」したとかしないとかいう大人げない「口げんか」に「司法判断」を持ち込み、「法権力」の力を借りてることで相手を「社会的に痛めつけ」て、その「声を奪う(黙らせる)」ことでしかなかった。

・北村紗衣は呉座勇一に「奴隷契約」をさせたと思ってるのか?和解と公序良俗違反

「言論人」として問題にすべきは、「裁判」での「勝った負けた」ではなく、「意見見解の是非優劣」であるべきなのに、そこはまったく問題ならず、いや、意図的にそうはせず、当然、「言論人としての議論・論争」をすることもなく、「裁判」に訴えて、「国家権力」の力を利用することで相手を「潰す」、ということの「実効性」だけが、そこでは自覚的に選ばれているのだ。

だから、「女性のため」に闘っているという「大義名分」が立つのなら、『ヘイトフル・エイト』の「黒人による白人退治」と同様に、「嘘」や「隠微な暴力としての圧力」なども許されようし、ましてや「言論には言論で」などという「きれいごと」など、男に益するものでしかないと、一顧だにもされなくなってしまう。

かつて「アメリカでは、裁判に勝つためなら、事実などどうでも良いというやり方になっているが、日本人の感覚としては、それはあまりにも卑しい」などと言われたりもしたが、それがそのまま、今の私たちの目の前で、よりによって、「教育者」により演じられているのだ。

ともあれ、このような「キャンセル・カルチャー」的な暴力性を、いったん内面化してしまえば、

『今のファンダムは気に入らない作品や女優にストームトルーパーを送り込み、作品にも悪影響を与える始末だ。』

という「批判」でさえも、「ならば、自分が正義のために、男たちに対して、ストームトルーパーを送り込み、自分たちの、正義の帝国を築けば良いではないか」ということになってしまう。

無論これが、与那覇潤が指摘するところの「ファンネル・オフェンス」に他ならないのである。

・ファンネル・オフェンスの諸問題(前回の記事を一部訂正します)

北村紗衣は、どうしてこんな「非情」なことが出来るのだろう?

それはたぶん、北村紗衣自身も認めるとおりで、彼女が「内面的には男」だからである。

先に私は、北村紗衣のことを「女性版イーロン・マスク」だと評したが、その心は「結果を出すためには、手段を選ばない」という、その冷徹な「リアリスト」ぶりを指していた。

また、私は、北村紗衣の「管理者通報」によって削除されて閲覧不能になった「note」記事「北村紗衣という人」の中で、北村のことを「女性版・小谷野敦」と評したが、これは北村・小谷野の両者が、「言論」ではなく「裁判」を好む、という共通点があったからだ。

そして、この二人に共通するのは、「異性嫌悪」である。

もちろん、両者共に、結婚なり同棲なりをしているようなのだが、個別的な愛着関係のない「一般的な異性」に対しては、ことさらに「ヘイト」な発言を好む、という共通点がある。

これは、どういうことなのかといえば、たぶんそれは、イーロン・マスクも含めて、彼/女らは、強い「権力志向」の持ち主であり、おのずと「強権主義」という「悪しき男性性」を、色濃く持っているからであろう。

彼/女らは、ダテに「肩書き」を求めたのではなく、その「肩書き」に伴う「権力」をこそ、求めていたのである。

だから、使える「力」は使って当然、という考え方であり、「実力行使の前に、まず話し合いを」などということには金輪際ならない、のだ。

かのシモーヌ・ド・ボーヴォワールが言ったように、「人は女として生まれるのではなく、女なる」のだというのは、当然、「女」とは「社会的な作られた存在(フィクション)だ」というほどの意味であり、確かにそうした側面が大いにある。

また、北村紗衣が、本書の「男たちのデスロード」の章に所収の「男の子はいかにして「男らしさの檻」に入れられるのか」の部分で論じたとおり、男も男として作られるという側面がある。

つまり、人間とはもともと、「男でもなければ、女でもないものと」として生まれてくるのだが、それが生まれた瞬間に、その「性器の構造」によって、無理やり「男女に二分」される。

そしてその後は、その「二分された性別」にしたがって、くり返しくり返し「らしい人間」へと「矯正教育」されることで、「男と女の二元論」いう制度、「男は男であり、女は女である」という「擬制」が、パフォーマティブ(行為遂行的)に構築されるのである。

言い換えれば、「性器の構造」の違いだけで、自動的に「男と女へ二分され、それで男女別に完成する」というわけではないのだ。

思考実験として、仮に、人間の男女の子供が、性別を持たないロボットによって、一切の分け隔てなく、同様に育てられたとしたなら、たぶんこの二人は、私たちが知っているような、ハッキリとした、「男らしい男」や「女らしい女」には育たないだろうと、そう容易に推測できよう。

つまり、「解剖学的女性」である北村紗衣が、イーロン・マスクや小谷野敦のような「悪しき男性性」を持っていたとしても、それは不思議なことでも、不自然なことではないのだ。まして、恥ずべきことでもないのである。

ただし、「解剖学的な性別」にかかわりなく、「悪しき男性性」や「悪しき女性性」を持っている者は、そうした「悪しき属性」を批判改善されなければならない。

しかし、「悪しき男性性を持っている、小狡い女性」(や、その男女逆パターン)ならば、当然、自身の「解剖学的な特性と分類上の権利」をフルに利用して、その「悪しき属性」を満足させようとするだろう。

そのためには「手段を選ばない」から、平気で「嘘」も尽くし、敵方に『ストームトルーパー』を送り込みもするだろう。

「善なる男性性あるいは女性性」を持つ者であれば「そんな卑怯な真似は止しなさい」と言うだろうが、当然のことながら、反倫理的な「悪しき属性」は、そんな「きれいごと」など鼻で嘲笑って、敵を罠に嵌めることも辞さないだろう。

なぜなら、それが彼/女にとっては、「正義」に他ならないからである。

したがって、「解剖学的な女性でありながら、かつ悪しき男性性」を持っている者(または、その男女逆パターン)ほど、タチの悪いものもいない。その「内面」を「外見」で、意図的に「隠蔽」して、時と場合により、要領よく両性を使い分けるからである。

だから、こうした人物を批判する場合に、必要な配慮とは、 その批判対象が、自明な「男あるいは女」ではなく、言うなれば「ヒト個体」として、批判するということであろう。

実際、われわれは多くの場合、論敵の「解剖学的性別」を、確認するわけではない。

「名前」や「服装」や「身体的な外見」といった、極めて曖昧な特徴で「たぶん男だろう」とか「たぶん女だろう」と判断し、それでいてそれが、まるで自明な事実ででもあるかのように信じて、議論したり会話したりしているのだが、実際のところその場には、「男性的な内面性を持つ女性」もいれば「女性的な内面性を持つ男性」もいるのだ。

無論それだけではなく、「中間的な存在」さえもいて、それはそれで、皆が「同等に尊重されなければならない」というのは、論を待たないのである。

だとすれば一一、私がここで「私は女性である。解剖学的には男性だが、心は女性であるから、女性として尊重してほしい」と訴えるならば、あるいは「全部が女性であるとまでは言わないが、半分は女性だから、女性としても尊重してほしい」そう訴えるならば、その訴えは、尊重されるべきなのではないだろうか?

それとも、「マッチョな男性」や「自身の、女性の立場を自明視するフェミニストの女性」は、私を「半分だけなら、半分だけは認めてやる」とでも言うだろうか?

あるいは、もっとオーソドックスに「半々なら、バケモノだ」とか「変態(クィア)」だとか言って、私を嘲笑うのだろうか?

あるいはまた「偽物の女性」あるいは「偽物の男性」扱いにして、差別するのだろうか?

しかし、私が「男か女か」など、所詮は「文化的に構築されたフィクション」でしかなく、本質的な問題ではない。

その意味では、私は「男でもあれば女でもある」し、「女でもなければ男でもない」存在としての「ヒト個体」でしかなく、そんな私が見る、他の人々もまた、その「自認」や「外形」に関わりなく、「ヒト個体」であることだけは間違いないだろうから、私は「ヒト個体」として、他の「ヒト個体」を、「人として、人格的に立派か否か」で評価したいのだ。

「男だから」「女だから」と評価するのではなく、「人(個体)として、どうか」と、そんなふうに評価したいのである。

そしてこれは、たぶん「ヒト個体」として、社会的に付与された各種の「文化的な属性」のせいで差別され、虐げられてきた人たちに共通の思いなのではないだろうか。

ただ「ヒトとして、当たり前に尊重して欲しいだけ」なのだと。

だから、私は北村紗衣の「悪しき男性性に由来する、手段を選ばぬ権力志向」を認めることはできない。

具体的に言えば、私が、

『年間読書人

2024年8月25日 05:14

それを、それこそ『ダーティハリー』すら見てなかった素人が、「アメリカン・ニューシネマ」は「こういうものだ」なんて、知ったかぶりで語るのは、まさに「盲目、蛇に怖ず」ってやつだと思います。

そして、そうした態度の根底にあるのは「差別的な上から目線」。だから、そこで「フェミニストの恥さらし」にもなるわけです。

今度、北村さんの本を読んで、きっちり切り刻んでやろうかな(笑)。』

と書いたものについて、それの一部を恣意的に「切り取り」、さらに「改変」まで加えて、

『北村紗衣

2024年8月27日 09:36

須藤にわかさん、あなたは私が「お姫様になることが女性の権利向上と考えているフシがある」などと私が思ってもいないことを言って人格攻撃を行いました。それが弁護できることだとでも思っているのでしょうか。フェミニズム観の違いに逃げようとしても無駄です。

年間読書人さんの、私の本を切り刻むというコメントは通報いたしました。』

と、「管理者通報」して、私から「発言権」を奪おうとした、男女を問わぬ「アンフェアな行い」を、許すわけにはいかない。

『今度、北村さんの本を読んで、きっちり切り刻んでやろうかな(笑)。』

という言葉を、自覚的に、

『年間読書人さんの、私の本を切り刻むというコメント』

と書き換えることで、人を「陥れようとするような、卑劣なやり方やその考え方」を、男女の別なく、許すことは出来ないのだ。

北村紗衣が「武蔵大学の女性教授」であり、私が「名もなき無職の老人男性」だとしても、そうした「社会的あるいは解剖学的な属性」の違いによって軽んじられ、差別されることを、私は容認し得ない。

なぜならこれは、私一個の問題ではなく、差別される、すべての人の問題だからである。

だから私は、本書に秘められた「悪しき男性性」を否定するし、そんな北村紗衣の「悪しき男性性」をも批判しないではいられない。

実際のところ私は、本書著者である北村紗衣の「解剖学的な性別」さえ知らないのだが、そんな「非本質的な文化的フィクション」など、いずれにしても、どうでもいいことなのだ。

私が求めるのは「ヒトとしての正しさ」であり、その意味での「ヒトとしての美しさ」なのである。

「弱肉強食の暴力性」には頼らない、人としての理性であり倫理であり、そしてそれを体現する「言葉」をこそ、私は求めるのだ。

(2024年9月23日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○