#小説

「鏡」という「文字」、鏡という「もの」(「鏡」を読む・01)

「「鏡」を読む」という連載を始めます。江戸川乱歩の『鏡地獄』の読書感想文です。体調というか病状が思わしくないので、この連載は不定期に投稿していくつもりでいます。

◆「鏡」という「文字」、鏡という「もの」

江戸川乱歩の『鏡地獄』の最大の奇想は、鏡ではなく「鏡」という「文字」を真っ向からテーマにしたことだと私は思います。この短編のテーマは、鏡という「もの」ではなく、「鏡」という「文字」だと言いたい

人間椅子、「人間椅子」、『人間椅子』

今回は「立体人間と平面人間」の続きです。それぞれが別の方向をむいた言いたいこと(断片)がたくさんあり、まとまりのない文章になっています。申し訳ありません。

お急ぎの方は最後にある「まとめ」だけをお読みください。

人間椅子から「人間椅子」へ

江戸川乱歩の『人間椅子』の文章は朗読に適していると思います。音読してすらすらと頭に入ってくる文体で書かれているのです。特に難しい漢語が使われているわけ

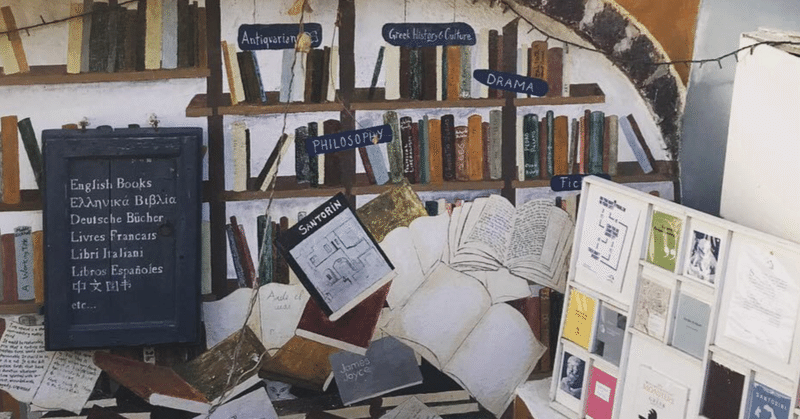

タブロー、テーブル、タブラ(『檸檬』を読む・02)

引きつづき、梶井基次郎の作品を読んでいきます。今回も『檸檬』です。

・「共鳴、共振、呼応(薄っぺらいもの・06)」:対象作品『愛撫』

・「出す、出さない、ほのめかす(『檸檬』を読む・01)」:対象作品『檸檬』

引用にさいして使用するのは『梶井基次郎全集 全一巻』(ちくま文庫)ですが、青空文庫でも読めます。

◆表象に対する紡錘形の立体のささやかな抵抗*タブロー、テーブル、タブラ

丸善の

立体、平面、空白(薄っぺらいもの・05)

今回は、蓮實重彥著『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』のうち、「Ⅰ肖像画家の黒い欲望――ミシェル・フーコー『言葉と物』を読む」をめぐっての読書感想文です。

この「フーコー論」は、「薄っぺらいもの」というシリーズを始めるきっかけになった文章の一つでもあります。初めて読んだのはずいぶん前のことですが、以来私にとって気になる文章であり続けています。

引用文の余白に書く

*「顔と視線との離脱現象」

直線上で迷う(線状について・01)

直線上で迷うことがあります。嘘ではありません。誰もが経験していることです。私もしょっちゅう経験しています。

証拠があります。ハードエビデンス(hard evidence)、動かぬ証拠というやつです。

たとえば、こんなふうにです。動画をご覧ください。

ごめんなさい。

動かぬ証拠ではなく、動く証拠(soft evidence?)でした。

*

小説には始まりと終わりがあ