#note

総合格闘技とアダルト業界との相性の良さ & 超RIZIN2メインカードの朝倉未来敗北をみて自分も頑張ろうと思った話(#64)

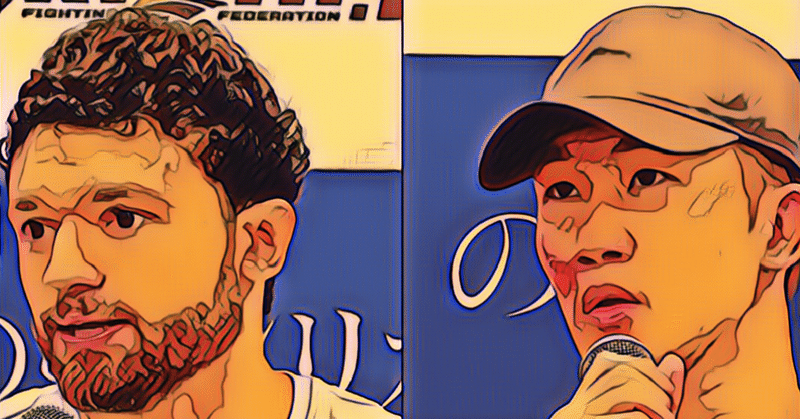

超RIZIN2は様々なアクシデントに見舞われながらも7月30日無事開催されました。

当初のカードは選手の怪我などの影響で大きく変わったものの思惑通りに進まない、驚きと衝撃など見どころがあったのではないか、というのが率直な感想です。

今回はベラトールMMAとの共催でもあり、いわゆる“本格路線”に加え、ライト層を取り込もうというマーケティングの観点が随所に散りばめられていました。

取り分け、U-NEX

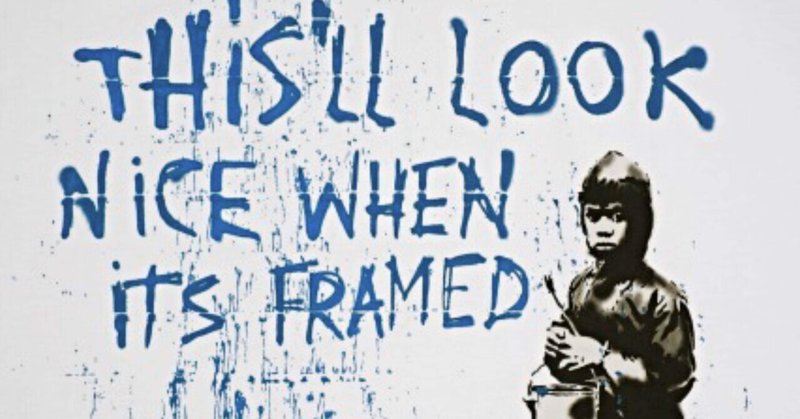

“環境活動家の芸術作品への攻撃”が、ただの自己満どころか「確実に失敗だ」と確信するいくつかの根拠(#60)

4月末日、アメリカの首都ワシントンにある国立美術館にて環境活動家二人がエドガー・ドガのワックス製彫刻作品『14歳の小さな踊り子(La petite danseuse de quatorze ans)』にペンキが塗られるという事件がありました。

北米では初めてですが、英語圏で最近頻発している環境保護団体の抗議スタイルのひとつです。

彼らの主目的は「環境保護」に関するものであるはずなのに、その目的

2022年北京オリンピック開幕式、IOCバッハ会長は“薄着”でなかった、についての小話。(#56)

2022年2月4日午後9時(現地時間午後8時)、第24回冬季オリンピック北京大会の開幕式が催されました。

夏季大会と冬季大会を開催した初めての場所として北京はオリンピック史に名を刻むことととなります。

大会前は中国内政下における人権問題などからアメリカなどの外交ボイコットがあったり、また新型コロナウイルス・オミクロン株の急流行などもある中で、91か国の参加国に加え、華々しい電飾技術によって画面越し

“ゴミ拾い”と“金運”、それらの相性が良い理由 ~溝に落とされた吸殻が向かったその先は~(#55)

年の瀬のある夜、セブンイレブンの前に一人の女性がいました。

彼女は駐車した後、降車し、外でタバコを燻らせ始めます。

そのコンビニは喫煙場所を設置していませんでした。

同乗者がいたかどうかは分かりませんが、数分と経たないうちに促されるようにタバコの火を消して、その吸殻をどこに捨てるべきか迷った挙句、道にある排水溝へ屈んで落としたのです。

その所作はなんとも慇懃だったので、妙な違和感を覚えました。

な

朝倉未来1000万円企画から“伏線を回収する”について考えてみた(#54)

11月AbemaTVで『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』という企画が行われていました。

この企画で朝倉選手が怪我したことや企画内容に賛否が分かれましたが、ある結果に対してしっかり「回収している」点が彼の秀でている点なのかもしれないと着目しています。

ざっとまとめると次の通りです。

10月のRIZIN LANDMARK vol.1の会見では相手の萩原京平選手からこの企画につい

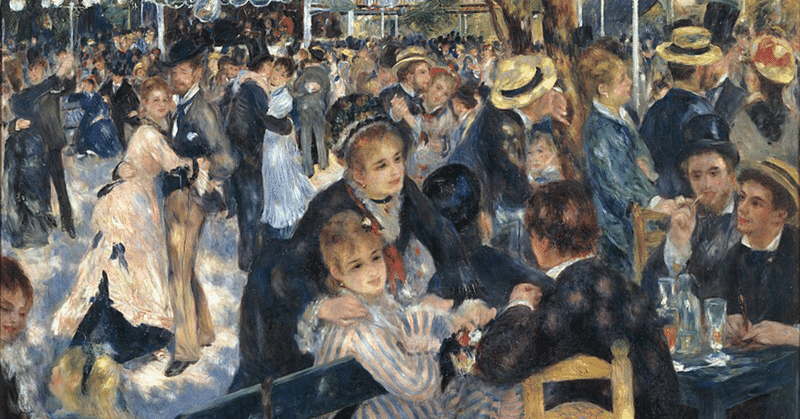

フランスの浮世絵調“東京オリンピック2020”CMはなぜ日本で高評価を得ることができたのか(#43)

昨日フランスのテレビ局で制作された東京オリンピック2020のCMがニュースで取り上げられていました。

葛飾北斎の『富嶽三十六景』風の浮世絵調のアニメーションで様々な日本風な場所でオリンピックにまつわる競技を力士がするといったものです。

感覚的なものですが、確認した限り、オリンピック開催については反対でも、このCMについては好意的な反応の方が多い印象があります。

反対意見としては「大鳥居を高跳びす