積極的に“待つ”ということが難しいワケ(#59)

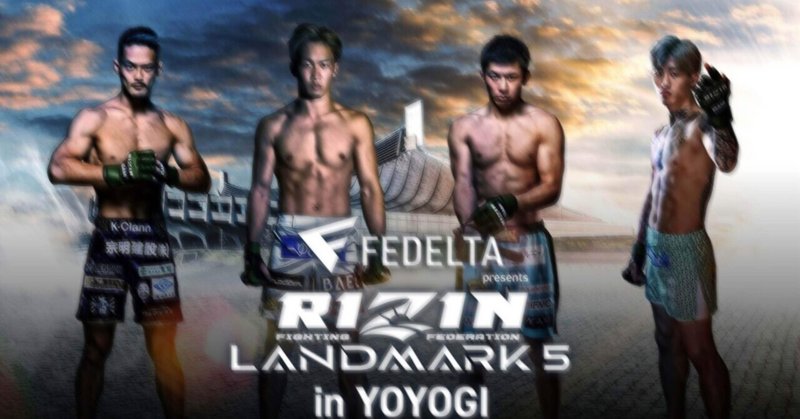

2023年4月29日に東京代々木第一体育館で開催されたRIZIN Landmark 5 in Yoyogiはフェザー級の2試合がダブルメインとして行われた大会でした。

そのメインカードのひとつ、斎藤裕対平本蓮戦では斎藤選手のタックルに対し、ひたすら“待って”カウンターを狙うという手段が結果的に裏目に出て、斎藤選手に勝利をもたらしました。

このことについて気になったのが平本選手の試合後のコメントです。

“作戦通りでしたがもうちょっと被弾覚悟で手数を出しても良かった。

ただ悔いはない。すぐ試合をしたい。”

掻い摘むとそのような内容でした。

しかし「待つ」という消極的とも捉えられかねない(実際批判やアンチコメントの類はそうした捉え方が多数でした)選択をし、敗北に至ったのになぜ「悔いはない」というコメントに繋がったのでしょうか?

それは平本選手の強がりからでしょうか。

またダブルメインカードのもう一方、牛久絢太郎vs朝倉未来の勝者朝倉選手はこの斎藤平本戦をみた感想として、平本選手の成長を認めるとともにそこからの難しさを口にしていました。

なぜかというと、ゼロベースからの成長曲線は急上昇しやすいですが、平本選手はすでにその段階ではなく、その次の段階へと上がったことを示唆していたからです。

そしてこれが待つことの難しさであるように私は感じました。

勝負事の妙味は機微なもので、作戦の「待つ」ことひとつにしても、どのくらい待つかは最終的には当事者(プレーヤー)の加減に委ねられるものです。

たとえば、男女間の恋愛において「待つ」という選択をする傾向があるのは女性ですが、そのためむしろ男性の「待つ」力が試されている場面に直面することはないでしょうか。

相手に対する自分の「想い」ばかりが先行して「待ちきれなくなり」、結果自滅に至った苦い恋愛の類は「待つ」ことの難しさを物語るようです。

あるいは「待ち」すぎて恋敵に先を越されてしまい、勝機(=恋が成就すること)を逃してしまった、そんなケースもあるかもしれません。

投機や投資の類でも似たようなことがあります。

価格の上昇機運、あるいは下降機運がある中で、急いでその波に乗ったばかりに「刈られ(=強制ロスカットに合う)」たことがある人も多いのではないでしょうか。

この場合、上がる(あるいは下がる)が明確なのに、そのエントリータイミングまで待ちきれずに早々にエントリーしたことが原因で負けてしまっています。

つまり「待てなくて」損してしまっているのです。

以上のように、全てただ「待つ」だけなのですが、この待つ行為ひとつにしても自分の欲を制御するという以上、言うほど容易いものではありません。

その意味で平本選手は結果敗北を喫したものの「待つ」という姿勢を遂行できたことに納得できたのではないか、と推察しました。

勿論、勝つことが第一ですが、この基本プランをしっかり遂行することこそが必然を生み出す理論となるわけですし、その上でどのように勝利を掴むかは感覚的なものかもしれません。

そして仮に被弾覚悟でもっと手数を出していたとしても、平本選手にとって必ずしも吉と出たかも分からず、もしかしたら「もっと待つべきだった」という結果となった可能性すらありました。

だから「もっと手数を出したほうがよかった」という見方は結果論的であって、簡単な話ではありません。

「じゃあどのくらい攻めればよかったの?」とか「どのくらい待てばよかったの?」といった疑問は恋愛やマーケットといった“水物”においてその解答は常にアドリブの中に求められるものです。

そしてそれらは実践で根付いていきます。

最後に平本選手が空手の教えを乞うている剛毅會空手の宗師、岩崎達也氏は試合後、次のように述べていました。

“護身術から始まった空手は何より先ず防御を大切にします。今回もとにかく防御を大切に稽古してきましたが、極意ともいえる攻防一体の技は未だ発揮されませんでした。ただ「見える・調和する」などの武術的な要素は垣間見える部分もありました。そこは収穫です。”

このアドリブをする柔軟性、適応力は格闘技に限らず、常に求められています。

実践で足りなかった部分を補強していき次へ臨む、そうしたより質を求めた中での「トライ&エラー」のチェックこそが自らを高めていき、人生を良化させていくのだろうなと思いました。

次戦に期待したいですね。

頂いたものは知識として還元したいので、アマゾンで書籍購入に費やすつもりです。😄