- 運営しているクリエイター

2019年9月の記事一覧

同僚の仕事のミスを受け入れられなかった、あの頃の私へ

「仕事で失敗してしまうのは、私の人格がいけないからだと思ってました」

今、私が経営する「soar」というチームの会議で、ある日メンバーが泣きながらこんなことを言った。

「以前の職場では失敗をしたら激しく怒られて、自分の人格を否定をされることが当たり前。いつのまにか仕事をするのが怖くて仕方なくなって、できない自分や弱い自分を、職場では絶対に見せてはいけないと思うようになりました。失敗は失敗のまま

必要なのは、特別な存在にしないための「特別な支援」

今年5月、ニューヨークへ行ってきた。そこで感じた「心地よい無関心」はとても嬉しく感じた。

そこには、障害者は多様性の中の1人であって、特別な存在でも弱者でもない。困っている人がいれば助けよう、そんなシンプルな考え方があったから。

ではなぜアメリカにあるその「心地よさ」を日本で感じることができないのか、その理由を探ってみると、アメリカの特別支援教育のあり方にたどり着いた。

アメリカでは障害の

「ティール組織」の次に来るのは、「〇〇組織」ではない(サイボウズ・青野慶久さんインタビュー)

日本を代表するソフトウェア会社のサイボウズで社長を務める青野慶久さんは、ティール組織に魅せられた経営者の一人です。自社の経営にティールの考え方を取り入れ、新しい組織、これまでにないチームを作り出そうとしています。以前から働き方改革などでも先進的だった同社は、ティールによってどのような進化を遂げ、今後どんな展望を抱いているのかを伺いました。(聞き手:下田理、執筆:伏見学、写真:上村悠也、カバー写真:

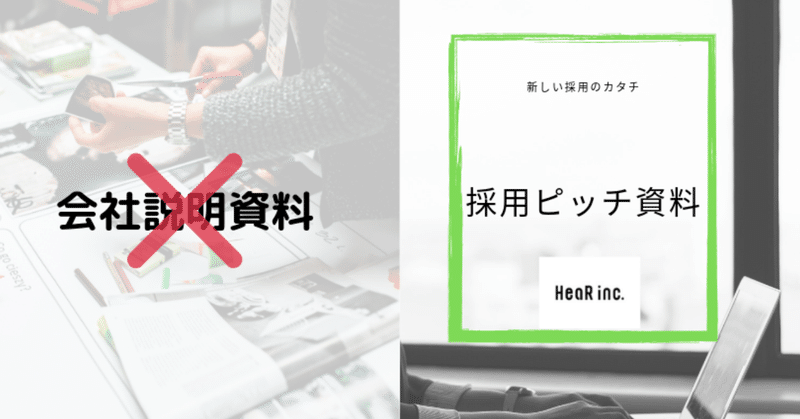

もっとみる求職者は会社説明資料は読まない。デキる会社は「採用ピッチ資料」を使う理由

突然ですが・・・

今の採用キーワードをパッとお答えできる人事/採用/広報担当はどのくらいいるでしょうか。

先にお伝えします。

・オープン

・適材適所

・透明性

・口コミ

・中の声

・SNS

・誠実

・対等

です。

今までの自社の採用広報と比べてみて、上記キーワードにいくつ触れてきたでしょうか。

『キーワード=求職者が会社を見るポイント』

と理解して頂ければわかりやすいでしょうか。

コミュ障な個人、あるいは規模の大きい法人/組織が、SNSでのコミュニケーションを仕組み化するには

僕は自分のことを根っからのコミュ障だと認識しているのですが、そう言うと驚かれることがよくあります。1対1での短時間コミュニケーションについては失敗経験からの学びと改善が増えてきたのでバレないことが増えてきたのですが、いまでも大人数での会話で適切に場に入ることが難しいな、と思っています。

ツイッターでの雑談をみんなで楽しんでいる方々を見ると、羨ましさを感じながら入り込めないことが多くて。

とはい

「怠惰は美徳」は、コミュニティのボスにもあてはまるのか

mintのたむけん(@tamuken)です。

エンジニアの世界では、「怠惰は美徳」と言われることがあります。

同じことを何度も繰り返すような面倒なことはせず、できる限り自動化してあとは寝ていたほうがよいではないか、というタイプの凄腕エンジニアの性質、をあらわした言葉ですね。

【怠惰クリエイティブは、総じて無敵】夢と野望は大きく欲も深く、それでいてコツコツと努力を積み重ねることが苦手な自分にとっ

マネジメントになるなら、30代前半までがオススメの理由

タイトルの通りですが、可能であれば30代前半までにマネジメントを経験したほうが良いと思っています。特にビジネスサイドは、この傾向が強いと考えています。マネジメントに関する詳しい定義はここでは避けますが、主にチームを持ってメンバーの目標設計をし、目標達成に向けて導くとともに、人事評価を行うところまで想定しています。

よく「育成担当しました。」「プロジェクト管理をしました。」というのもレジュメにあり

経験者採用と未経験者採用の間のような言葉があったらいいなと考えた

カヤック人事部の柴田です。「転職透明化らぼ レジュメチェック編」というイベントにでるのでその宣伝と、あと、なんで出ようとおもったかをつらつらと書きます!

twitterで転職希望の方に声をかけたのがきっかけこのツイートがきっかけで、てぃーびーさんという方とオンラインで話してみました。

ブログをみて、組織系の知識もあるし、うちの人事部は未経験で採用してたので、いいかもなあーとカヤックに誘いたかっ