2023年7月の記事一覧

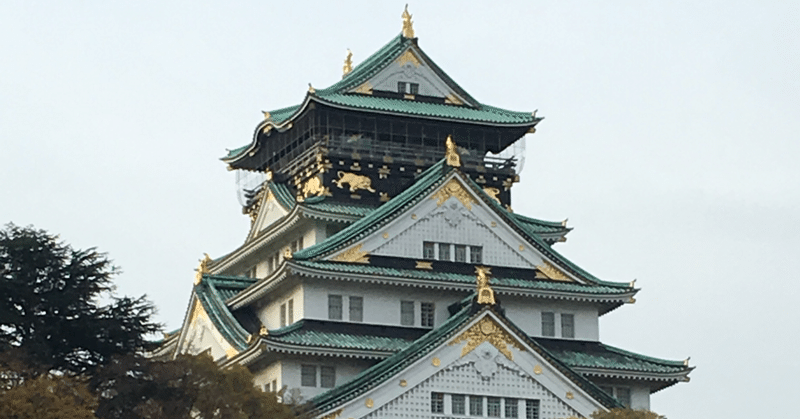

幻の「大坂幕府」構想

それは綱渡りの勝利だった。

徳川秀忠隊3万8000余の遅参により、関ケ原における東軍の前線部隊3万強のうち、徳川の主力部隊は6000余人しかいなかった。

結果的には勝ったのだからよかったではないかと言われると、そうではない。戦後処理において西軍の諸大名から没収した632万石のうち、実に80%強にあたる520万石を関ケ原で活躍した豊臣系大名に与えなければならなかったのである。例えば福島正則には安

[謎歴史]Oh 能!😮(723文字)

映画『笛吹童子(ふえふきどうじ)』の主題歌の最初の部分をご存知でしょうか?こんな感じです。

ヒャラリ ヒャラリコ ヒャリコ ヒャラレロ…………、笛ってそんな擬音でしたっけ?ピーヒャラとかじゃなくて?当時の子どもたちは、疑問に思わず歌ってたの?ヾ(´ー`)ノ。

さて、それはさておき。

織田正吉氏の「ジョークとトリック」という本に書いてありました。

能の「翁」の始まりの言葉は、以下の不思議なも

四天王寺から法隆寺、そして飛鳥京へ。大和川が結ぶ聖徳太子の思惑。

先週放送の「歴史探偵」で、聖徳太子に関して掘り下げていたのが非常に興味深かったです。

そういえば2020年にも「ブラタモリ」で法隆寺を採り上げ、聖徳太子に触れていたことも思い出されます。

両番組とも、私がハッとなったのは、外国からの来客に対して「四天王寺」と「法隆寺」を日本を代表するランドマークとして利用したという事です。

当時の都「飛鳥京」まで向かうには、船で瀬戸内海を通って大阪湾に入ると

[読書感想]『ぼっけもん 最後の軍師 伊地知正治』著:谷津矢車(1243文字)

幕末・維新の勝ち組といえば、薩長土肥。

特に薩摩藩・長州藩があげられますが、中には薩摩藩・長州藩に属しながら、勝ち組から賊軍になってしまった人もいたしります。

例えば長州藩であれば、不平士族による「萩の乱」。

吉田松陰から人格を高く評価された前原一誠は、維新後、新政府で参議を務めるも、明治政府内の政策で対立して下野、やがて萩の乱を起こして、首謀者として処刑されます。

薩摩藩では西南戦争。西郷隆盛

![[謎歴史]Oh 能!😮(723文字)](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/111651572/rectangle_large_type_2_28ff35679239f784d38fd83fa6c6136f.png?width=800)

![[読書感想]『ぼっけもん 最後の軍師 伊地知正治』著:谷津矢車(1243文字)](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/111185754/rectangle_large_type_2_9f4a65db7d0ec6f19e06eda26784916b.png?width=800)