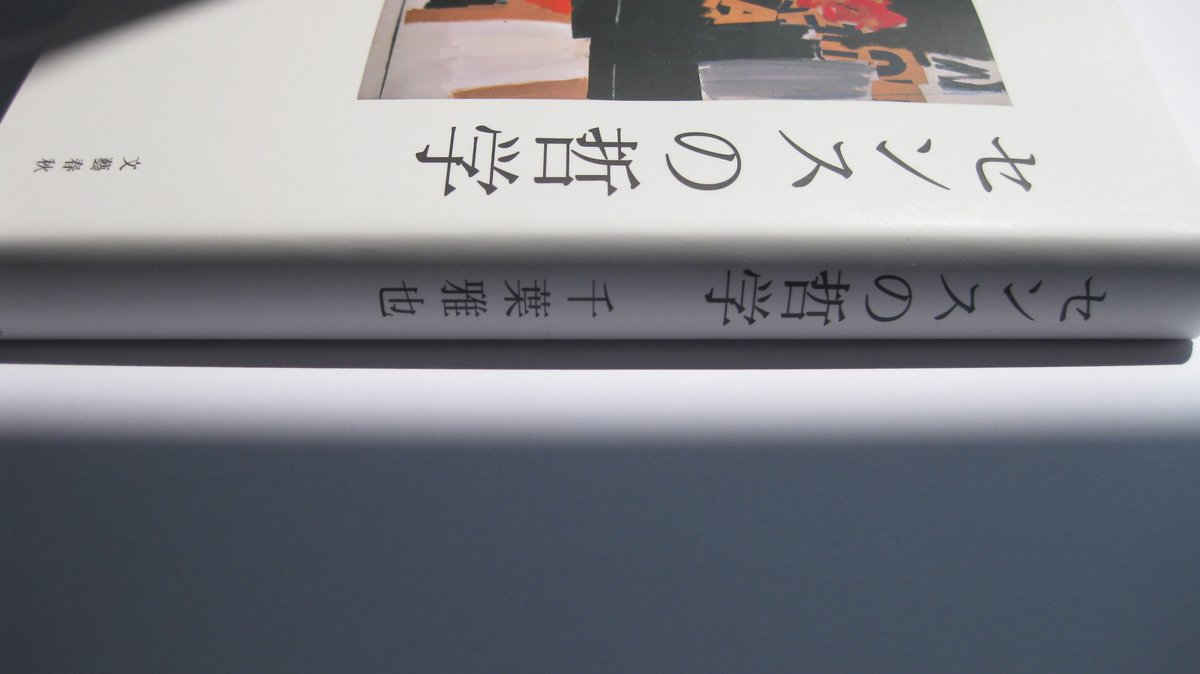

千葉雅也『センスの哲学』//、アポリアからのエクソダス、//孤独なる魂の痕跡として、揺れ動く偶然性の平面にて、//〈壁〉を巡る無数の断片.

2024/10/02/19:02: . /. //. /.

/・揺れ動く、偶然性の平面にて、//、孤独、測ることのできない、///、//〈壁〉を巡る無数の断片、/小説家として、哲学者として、始まりと終わり.

慄く、そして、溢れ流れる、涙が、痛みと切なさに、寄る辺なさに、非情に孤独に、無情と寂しさが往来し、色彩の音楽の旋律が遊泳し、存在と不在の木霊が鳴り渡り、流れる涙、そのままに、わたしは、沈黙に、立ち尽くす、

揺れ動く偶然性の騒めきの中で、〈わたし〉が誕生する。〈わたし〉が〈わたし〉であることが偶然でしかないとしても、〈わたし〉が〈わたし〉であることから逃れることはできない。〈わたし〉はあなたでもなければあなたは〈わたし〉でもない。必然の残酷に抗い偶然の優しさに戸惑う〈わたし〉〈わたし〉が〈わたし〉である理由が漆黒の宇宙の中で宙吊りになり偶然の幸せと不幸せが世界の中心で綯い交ざり合い〈わたし〉はここに存在する。

哲学を宇宙の根源への旅とするならば、哲学以外の場所に魂の行き先を見つけることができない者たちがいる。正午の光を浴び輝く青き水平線へ向けて舟を漕ぐこと、あるいは、灰色の雨の降り注ぐ空と溶け合う茫漠とした地平線の彼方へ向けて濡れた足を踏み出すこと。選ぶことができない。それだけしか。待ち受ける耐え難い試練と取り戻すことのできない犠牲。だがしかしすべての旅人たちは彼方へ出発する。哲学とは孤独なる魂が自身を産み落とした宇宙の源への道行きの記録。始まりの時が旅人たちを包み込んで行く。

以下、ト書き(のような)/(断片)//、千葉雅也、孤独の戦いのために//、

No.1//『センスの哲学』について、わたしは語ることができない。『センスの哲学』をして、千葉雅也により読み手の導かれた場所が〈人間の始まりにして終わりの場所〉であるからだ。

千葉雅也が記述した『センスの哲学』について、わたしは語ることができない。理由は残酷なくらい鮮明だ。『センスの哲学』が「センスについての哲学を語り、語り終えた場所が〈哲学の始まりにして終わりの場所〉である」からだ。千葉雅也は読み手を〈哲学の始まりにして終わりの場所〉へ導く。そして、その場所は〈芸術の始まりにして終わりの場所〉でもあることになる。千葉雅也が哲学者にして小説家であるということの論理的な必然として

千葉雅也の『センスの哲学』は人を〈人間の始まりにして終わりの場所〉へ連れて行く。〈哲学/芸術〉が〈人間〉と同義であることは言うまでもない。

始まりにして終わりの場所へ人を導くこと、それが、現在という時間の中で千葉雅也の『センスの哲学』が生成されたという出来事の意味/かたちだ。

『センスの哲学』のラスト・ショット、わたしの開始する地点がそこにある

〈始まりにして終わりの場所〉について、あるいは〈壁〉を巡る無数の断片について、世界の終わり/始まりの場所で、読み終えることの不可能な『センスの哲学』を、開いたまま閉じることなく、わたしは語らなければならない

No.2//〈人間の始まりにして終わりの場所〉へ向かう旅人たちの教本/手引書が用意される。『センスの哲学』、地図と羅針盤として、

結果として、『センスの哲学』は〈人間の始まりにして終わりの場所〉へ向かう旅人たちへ向けた旅の準備の教本/手引書となる。『センスの哲学』を読み終えた者たちの中の幾人かが、きっと旅立ちの準備を始めることだろう。

『センスの哲学』が世界を踏破するための地図と羅針盤を用意してくれた。

だが、それは地図の読み方と羅針盤の使い方を知らせる基本でしかない。地図に書かれていない無数の穿孔が世界に散在し、残忍な魔物たちが闇の中に溶け込み旅人たちを待ち構えている。生き残ることが出来きるのは僅かな者だけかもしれない。それでも〈人間の始まりにして終わりの場所〉へ出発する者が絶えることはない。希望と絶望、旅の果てにわれらの時代のそれが。

No.3/『センスの哲学』の以前/以後、あるいは「これは正確には読書感想文ではない。不要な言い訳。ピッケルとアイゼンとランタン、そして、少しの水さえあれば。」いつものように。

わたしが以下に語ろうとすることは、『センスの哲学』には書かれていない事柄だ。従って、これは正確には読書感想文ではない。『センスの哲学』の以前と以後を、わたしは語ることになる。〈始まりにして終わりの場所〉について、千葉雅也の『センスの哲学』の中では、言葉として書かれていないにもかかわらず、言葉として声として沈黙として、わたしに聴こえて来る。

千葉雅也の孤独を分かち合えると思うほどわたしは傲慢でも愚かでもない。さらに魂の痕跡を高精度に記録できると考えるほど自惚れでもない。しかしそれでも、そうだからこそ、だからこそ千葉雅也の『センスの哲学』を読み終え、哲学者/小説家の魂のありように震え、わたしの瞳から溢れ出る涙の透明さの痛みに応えるならば、わたしは言葉でその場所を語らなければならない。道行きの始点にして終点、行き交うことの終わり/始まりの場所について

わたしは『センスの哲学』以前/以後として、〈始まりにして終わりの場所〉について、あるいは〈壁〉を巡る無数の断片について、わたしによって書かれるわたしの言葉で書くより他はない。仮に、言葉たちの意味/かたちに美しさと聡明さが欠如しているとすれば、それはわたしに理由があることになる

言い訳はこれくらいでもういい。前置きも終わり。

ピッケルとアイゼンとランタン、少しの水さえあれば。いつものように。

No.4//、/…/.. /. 〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉の数理、あるいは、解を求めることができない、人間の問題という事象//.『センスの哲学』から『センス/アンチセンスの哲学』へ、そして、〈純・哲学〉へ

千葉雅也は宇宙/全存在の数理を〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉で定義し直した。後は全ての事象の構造と変転がその数理によって明晰に解析され解体されて行く。汎音楽論、あるいは、普遍的全存在/宇宙・音楽論。物理的/自然的事象から芸術/宗教/政治を包含する人間のすべての営為まで、宇宙の出来事の全部が〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉の数理により統合される。事象が微分/積分され、アナログ/連続とデジタル/離散の織物が大いなる〈かたち〉として、〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉を生成する。千葉雅也の〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉宇宙論が、変転する世界の歴史を書き直す。事象の接続から宇宙のサウンドテクスチャー/sound textureへ。〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉の世界史。

しかし、何かしらの理由によって意図的に非対称に偏狭し複雑に捻じ曲がる人間の問題という事象が解かれることなく残ってしまう。問題は変形して姿を変えるが、問題であることを止めることはない。恰も呪いの如く、厖大な時間を費やし厳重に忘却し抑圧しても、それは封印を破壊し人間の行く手に姿を顕わし亡霊のように立ち塞がる。暫定的な近似解で当座凌ぎをするしかない論理的に倫理的に解き切れない解の存在しない、人間が人間である限り人間から取り除くことが不可能な人の難問。〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉の数理、汎音楽論では、人間の問題の厳密解を求め切れない。

細やかで周到な仕込みの後、精密に構築された汎音楽論の論理であるセンスが、人間の問題という事象を前にして敗北/無力化される。センスを司る人間の存在の根源に否応なく内在するアンチセンス。慎重を幾重にも重ねて行われた素描の上に、苛立ちさえ覚えてしまうほどの緩慢と呆気に取られる疾走の筆捌きで色付け描写されたセンスが壊れてしまう。その事態こそが『センスの哲学』の核心であり到達点である。千葉雅也は『センスの哲学』をしてセンスを作り、センスを壊す。センスを擁護し自負する者たちは哲学者に、手酷く裏切られる。『センスの哲学』が行き着く先はセンスの向こう側に。

センスからアンチセンスへ。晴れやかなるセンスの世界に黒く重い雲が渦巻き、空は透明な青から不透明な灰色となる。反復と差異に反復の変奏/憑依性と差異の非均衡希求の偏向性/偏狭性が混入し、音楽が捩じれ旋回して行く。内側から自壊するセンスによる、〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉の宇宙史。『センスの哲学』が『センス/アンチセンスの哲学』へと遷移し、複数の螺旋的な周回を経て、再び、〈人間の始まりにして終わりの場所〉に戻る。〈センスを問う〉哲学がセンスという数理を超え、何時の間にか〈人間(の問題)を問う〉哲学に変貌する。『センスの哲学』はセンスの哲学でもアンチセンスの哲学でもない。それは、純粋な人間/生活の哲学なのだ。

批評の不可能性から複数性の肯定へと成熟し、相反が宙吊りにされる。さらに、対極に配置された異との戦い/政治と異との共存/芸術、中間に緩衝地帯として機能し作り出される食/社交の領域。政治と芸術と社交の三角形哲学。

わたしたちは『センスの哲学』によって、政治と芸術と生活をつなぐことが可能となる。裏返せば、力と美と生が相互作用する場に投げ出されることになる。現在の時間の中で、互いに干渉することが禁じられているかのように扱われるそれらを、そっと静かに、千葉雅也がそれを隔てる何かを解放する

本のタイトルに嘘があるわけでない。確かにセンスが良くなるという効能もある。しかしそれだけではない。こころして、手に取らなければならない。なぜなら『センスの哲学』とは、哲学者/小説家/生活する者・千葉雅也による宇宙/芸術・音楽論であり倫理的社交論であり、〈純・哲学〉なのだから。

No.5//『センスの哲学』の以前/以後..//、///..今、この場所がこの時が、すでに、〈始まりにして終わりの場所〉//..だから、わたし/わたしたちは、わたし/わたしたちの今を、今、言葉にしなければならない。

『センスの哲学』の以前/以後として、〈始まりにして終わりの場所〉について、あるいは、〈壁〉を巡る無数の断片について、前置きなく、それらを語ること。可能であるか否か、問わない。問う必要さえない。問いは無用だ。

今、ここが、この場所が、この時が、すでに〈始まりにして終わりの場所〉なのだ。『センスの哲学』以前/以後を語ることは、わたし/わたしたちの、現在の時間と現在の場所を、現在の時間と現在の空間の中で、記述し描写することと同一である。人の生は〈始まりにして終わりの場所〉と伴にある。

わたし/わたしたちはわたし/わたしたちの今を言葉にしなければならない。他の誰でもなく、わたし/わたしたちがわたし/わたしたちの希望と絶望を、言葉にして語らなければ、誰がそれを言葉にするのだろう。不細工で稚拙で壊滅的な完成度の混沌とした酷く壊れた継ぎ接ぎだらけのそれ。そうしたかたちでしかない、そうでしかない、それでしか言い表せない、それとしてもそれが言葉として出現する、そこに何かの意味があるとわたしは信じている

わたし/わたしたちの生は、いかなるときも、いつも、すでに、旅の途上に。途中の者でしかあり得ない人という者たち。途上の只中、外部、そして内部の〈始まりにして終わりの場所〉を生きる、漂泊者たちの生の意味/かたち。惨さにたじろぎ弱さに息が止まり蹲り、それでもだからこそ、泥まみれの声を上げ疾走/転倒する。伏せた頬の傷に挿入された砂粒の石英の透明が、血に溺れる。柔らかな皮膚が硬い獣の皮に変わり、旅人の体を包み込み、そこにそれがある。〈始まりにして終わりの場所〉の形象の、〈壁〉が、そこに。

地点として、境界として、出発の/到着の/行き始めの/行き終わりの/行き止まりの/外と内の/こちら側と向こう側との/地点、及び、境界として、そこに〈壁〉が存在する。そして、すべての生きる者たち、すべての途上の者たちは〈壁〉を巡る無数の断片となり、生の時間が浮遊し、世界に刻み込まれる

No.6//往来する〈無情と寂しさ〉色彩の音楽として、あるいは、松浦寿輝の『人外』と伴に、『The Murmur of the Innocents 3』//、/… ゴットフリート・ヘルンヴァイン/を添えて/..

さて、『センスの哲学』以前/以後として、〈始まりにして終わりの場所〉について、あるいは〈壁〉を巡る無数の断片について、言葉を書き始めることにしよう。言葉たちは〈無情と寂しさ〉の旋律を纏うことになる。〈無情と寂しさ〉とは、途上の存在であり〈壁〉を回遊し泳ぐ断片である、わたし/わたしたちが存在する世界の風景/光景を、彩る色が演奏する音楽のことである

〈無情と寂しさ〉の行き来について、千葉雅也の言葉を//『センスの哲学』/第三章 いないいないばあの原理//から引用する。〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉の数理が素描する風景論であり、絵画/映像論でもある。人が風景に、絵画に、写真に、映画に、何故こころ奪われるのか、その理由。

「何か風景を見るとする。形や色などのリズムがある。そこでは、ごくニュートラルに、非人間的に、安定と刺激の行き来が展開している。と同時に、そこに人間は、誰だかわからない誰かの不在/存在をかすかに重ねてしまう。人間の気持ちに応えたりせず、ただ展開していくだけの物質世界の「無情」がある一方で、そこに、誰かがいないという寂しさを透かし見る。この「無情と寂しさ」の行き来が「エモさ」なのではないか、とも考えられるかもしれません。」

そして、わたしは、『往来する〈無情と寂しさ〉を奏でる色の音楽』として小説の一篇を、色彩/音楽の一片を、松浦寿輝の『人外』をここに提示する。誰も明確に言葉で解析することができなかった、〈無情と寂しさ〉の行き来する風景/光景の美の原質が、何処からもたらされるのか、『センスの哲学』によって、はじめて論理として解明された。風景/光景の美の具体的な事例。

『人外』を体験すれば、〈無情と寂しさ〉とは如何なるものであるのか正確に知ることが出来る。「神か、けだものか。アラカシの枝の股から滲みだし四足獣のかたちをとった「それ」」の〈「誰だかわからない誰かの不在/存在」の誰か〉を探索する、寄る辺なき者たち、人外の黙示録的道行き。本の表紙はゴットフリート・ヘルンヴァインの『The Murmur of the Innocents 3』物質の形式として、白の光の箱を模倣した本の放つ揮発性の香気が眩暈を襲来させる。非人間的な物質に言葉が刻印される非/人間性の重層体の本。

Amazon Book Review/『人外』/より、書評子の〈御伽草子〉によるBook Review「崩壊の途上、あるいは、わたしたちは、すでに、半分、ひとでなし、である。」をリンクする。Book Reviewを書いたのはわたしである。Amazon Book Reviewの中の〈御伽草子〉とは、noteの中の〈歩く水のような人の形をしたもの〉である。わたしには、いくつかの事柄により、複数の名前が存在する。わたしも無数の寄る辺なき者たちのひとりに過ぎない。

『人外』が『センスの哲学』に重ねられ、往来する〈無情と寂しさ〉の色彩の音楽の中で、わたしは『センスの哲学』の以前/以後を語ることになる。『センスの哲学』で数理として明示された風景論の中に、わたしの『センスの哲学』の以前/以後の風景は存在している。『センスの哲学』の以前/以後を『センスの哲学』のその後として、わたしは語ることになる。複数のその後の風景ひとつ。『センスの哲学』へのオマージュ、あらためるまでもなく

No.7//、わたしはそこに聳える垂直の平面に、楔をピッケルで打ち込み、窪みを見つけ足先を掛け、体を・・///...

「デモーニッシュな反復」//蠢くアンチセンス//芸術作品を人間が作らざるを得ない作り続けるしかない作り終えることができない根拠//〈人の生の存在のありよう/かたち/意味〉//解くことが不可能な人間の回避することのできない問題//の何か、その何かを、『センスの哲学』以前/以後を、今、その時として、その場所として、わたし/わたしたちの事柄として、背負うこと。

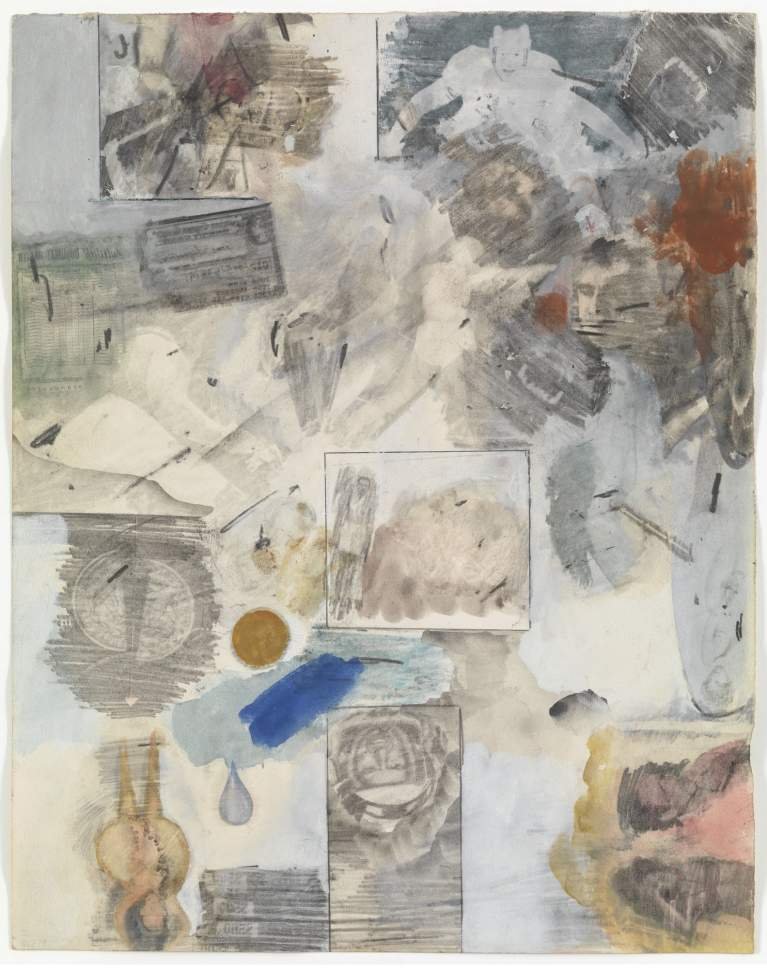

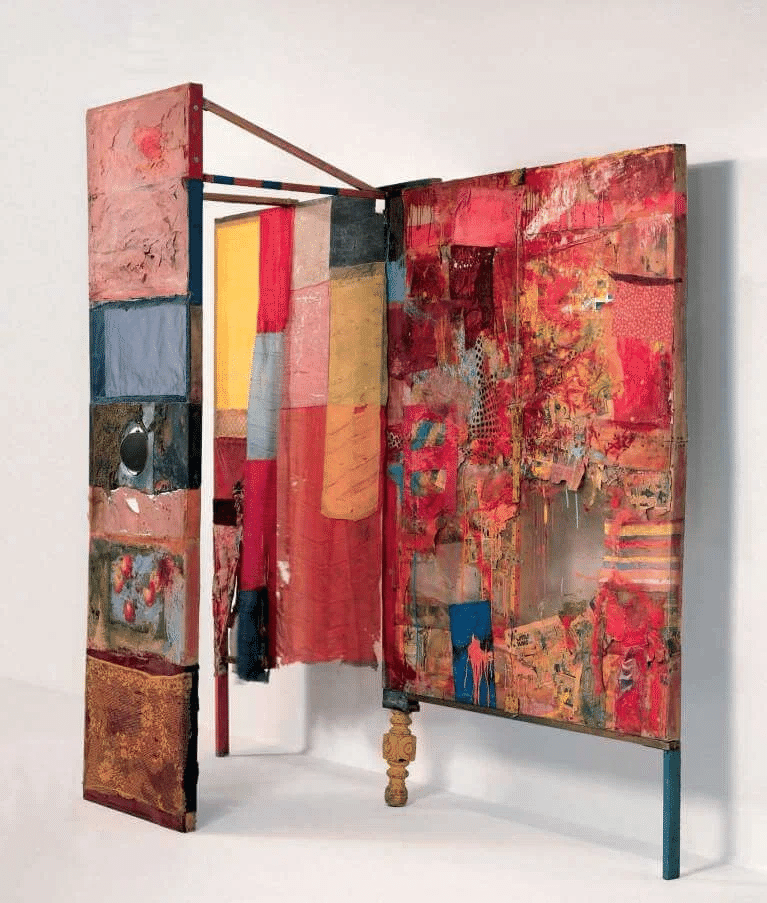

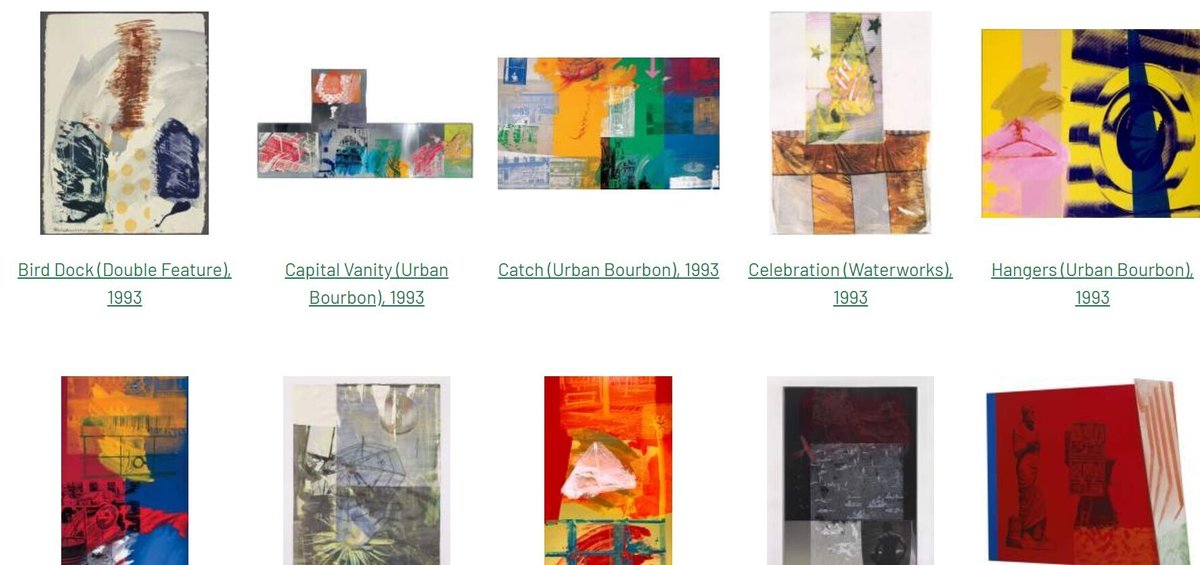

往来する〈無情と寂しさ〉色彩の音楽、として、松浦寿輝の『人外』と伴に『The Murmur of the Innocents 3』/.. ゴットフリート・ヘルンヴァイン/を添えて、//、//..『センスの哲学』の表紙を彩り、われらの内と外をつなぐ、 ロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/の作品の群れの間で、

始めよう。手を伸ばす。指が緻密で硬質な冷たい黒い肌に触れ、目の前に聳える垂直の平面に、楔をピッケルで打ち込み窪みを見つけ足先を掛け、体を上へ。墜落、それまでの、永遠と一瞬、かそけき、つばさ、あれば、飛行さえ、//、今の時が、今の場所が、以前と以後として、発信される/、以下、...

//、ト書き(のような)、複数のノンブル、切れ端の言葉、//、転回する、

No.8//偶然と必然が、撚り合わせられ、宇宙の存在の形式が、合理と非合理によって、記述される。あるいは、〈壁〉を巡る無数の断片、として、アポリア/aporia/、の物語が、//…

偶然と必然が撚り合わせられ、生成と消滅を点滅させ変容している宇宙の存在のありよう。存在の隠喩として、巨大な森を象る無数の樹木に生い茂る葉が世界を吹き渡る風に、表の緑と裏の白を翻すように、論理//合理と不/非論理//不/非合理が揺れ動く。そして偶然と必然がはためくそれを垂直に貫く。

論理//合理と不/非論理//不/非合理は、相反する極性を不確かな謎めいた境界を、絶え間なく浸透し浸蝕し合い、宇宙の事象が織り成されて行く。しかし、論理//合理と不/非論理//不/非合理だけでは、宇宙は動かない。不/非論理//不/非合理に包囲され閉じ込められた論理//合理を、偶然が跳躍させ、必然へと救出する。偶然と必然が、論理//合理と不/非論理//不/非合理で造形された宇宙の事象/機械を振り付ける。宇宙の指揮者/conductor偶然と必然

宇宙の存在の形式は偶然と必然、そして、論理と非合理によって記述される。偶然だけではない。しかし、必然だけでもない。論理だけではない。しかし、非合理だけでもない。ホモ・サピエンスが知性を有する生物として地球上に誕生したことは、そうした宇宙の事象のひとつである。知性を有する生物としての人間には、宇宙の存在の形式である偶然と必然、そして、論理と非合理が事前に捻じ込まれている。予め事の前に決まっていた人間の事象

人には理で解くことのできない問題が存在している。未来に於いていずれ解くことが可能になる問題ではない。現在の時間の中にだけ存在する難問でもない。過去、現在、未来、人のあらゆる時間の中で人のあらゆる場所の中で解けない問題として人の前に存在する問題。罪と罰と赦し。許されざる者を許すことは出来るのか?悪霊的なるものたちとの戦い、光と闇の交錯、等々

アポリア/aporia/通路のないこと/行き止まりの場所/、が人間に存在する。

それは、人が宇宙の事象の現われのひとつであることに由来する。わたし/わたしたちもまた宇宙の存在の形式で記述される事柄でしかない。偶然と必然そして、合理と非合理から成る、機Ⅹ理の複合的な事象。人間の存在には、宇宙の事象として、解くことができない事柄/アポリアが組み込まれている。

〈壁〉を巡る無数の断片、とは、アポリア/aporia/についての物語である。

No.9//知性の出現、さらば、愛しき生物的本能よ、/..//、あるいは、壊れたそれを抱きしめて.

地球上に無数の生物の種が存在していた。或る時、そうした多くの生物の種のひとつが知性を獲得する。ホモ・サピエンス。「猿」を始祖とする生物のひとつの種でしかないそれ。獲得の瞬間は、今も尚不明なことだらけだが。

従来の生物は、自身が生まれながら備えている目や耳等の感覚器官を通して外界を知覚し情報を得て、情報を生物的本能へ流し込み処理し、生物的本能を世界への認識の枠組みの基盤とし、使用し生存していた。地球上に初めて誕生した生命から知性を獲得するホモ・サピエンス以前のすべての生物がそうしていた。複雑な進化の過程を経て、巧妙な競合的多様性の形態を生物は有し、複数性を生存戦略に取り込みながらも、世界に向き合うための認識の枠組みの基盤として、種の固有の生物的本能以外の仕組みは存在しなかった

しかし、忽然と生物のひとつに出現した知性は、生物に世界に向き合うための認識の枠組みの基盤として、生物的本能とは全く異なる方法を授けることになる。飛躍の深き広大な不可解さ、驚異としか言いようのない深淵なる謎

知性は何を生物にもたらしたのか?

知性は外界からの情報を内界に於いて再構成し組み立て、その中から秩序を見出すことを可能にした。知性を持つ生物はその秩序を外界への認識の枠組みとして使用した。さらに、想像力は外界に存在しない事柄を内界に仮構させ〈今、この場所〉を超えた世界を知性ある生物に認識させた。それは生物が時間と空間を知ったことを意味する。生物的本能には、今とここ、だけしか存在しない。過去、現在、未来、此岸、彼岸、時空の広がりは存在しない

その後、知性を獲得した生物である人間は、生物が世界に向き合うための認識の枠組みの基盤である生物的本能を破壊し棄ててしまう。想像力を持つ知性の方が、これまでの認識の枠組みである生物的本能より、遥かに圧倒的な力と有効性を発揮したからである。壊れた本能が知性を導いたのか、それとも、知性が本能を壊したのか。疑問は残るが、いずれにしても人間の生物的本能は壊れているという現実は変わらない。さらば、愛しき生物的本能よ。

理性として知性の部分を純化させながら、人間は動物であることの幸せと不幸せを忘れることなく苦悩し、知性と壊れた生物的本能の複重した折衷案的な認識の枠組みの葛藤と矛盾を抱えたまま、古代から現代に至ることになる

No.10//知性はまぎれもなく純粋な暴力装置である。あるいは、家畜か、それとも、屠殺者か

知性を持つ生物と持たない生物の間の、生存の力の決定的な違い。ホモ・サピエンスは地球上で最初に知性を持つことが出来た生物として、他の生物を蹂躙し支配して行く。農耕と畜産のテクノロジーとは、人という生物が他の生物/植物/動物を道具として利用する技法である。言うまでもない事だが、仮に、人が地球で最初に知性を持つ生物でなかったならば、わたしたち人間は何かしらの知性的生物から、家畜として飼育/屠殺/食される存在であったかもしれない。知性の有無が、家畜か、それとも、屠殺者か、を分けたのだ

さらに言おう。言わないでおくことはできない。わたしたちは知性を用いて人間を仕分ける。知性が欲望と結託し、高度資本主義システムが超高速で回転する。不可視のシステムが演出する、家畜のように扱われる家畜人たちと家畜人を屠殺するように扱い振る舞う屠殺人たちの残酷な劇。家畜人、屠殺人、役割を担った者たちが演出家の指示に従い脚本通りに演技する欲望の劇

屠殺人による家畜人への巧妙な詐術が、劇を日常/非日常として、社会の中に組み込む。区別と差別の言葉をそのままに内実だけを入れ替え、差別を区別として正当化し、区別を差別として排除し、区別と差別の意味を攪乱させ差別が区別を乗っ取り、家畜人が家畜人であり屠殺人が屠殺人である理由が当然の事であるかのように説かれる。欲望を満たすために知性の力によって、設計された壮大にして精密な人間の家畜/屠殺・システム。家畜、屠殺という物騒な物言いがお気に召さなければ、勝ち負けと言い換えてもいい。そんなことをしても、わたし/わたしたちが行っていることが変わることはない。

食する者と食される者、飼育される家畜と飼育し屠殺する飼育・屠殺者、栽培される植物と栽培し刈り取る農耕する者、家畜として扱われる家畜人、屠殺者として振る舞う屠殺人、それを区分けし、決めるもの、としての知性。そう考えると、知性の血塗られた暴力的なる根源が顕わになる。知性は力を持ち、力が外へ向けられ、力が他者を支配する。知性が暴力的なるものと無縁であることなどあり得ない。知性はまぎれもなく純粋な暴力装置なのだ。

No.11//無限性を内包する知性が、暗黒の純粋な暴力装置となり、生命を道具/ツールとして奴隷にする。///.あるいは、生命のための知性から、知性のための生命へ.

純粋な暴力装置として作用する知性がさらに人間を試練に追い込んで行く。

外界、及び、内界からの情報を内界に於いて流動させ、自由自在に構成し秩序を発見し統合する想像力の知性は、必然として、人間の内界で莫大な情報を生産しオーバーフローさせてしまう。知性の力の源泉として君臨する想像力の強大さが情報の際限の無さ、つまり、過剰性/無限性を同時に引き寄せてしまう。知性は固有の有限の身体を持つ生命に出現した事柄でありながらも想像力を根幹としそれが無限を生成し、有限の身体の中に無限を内蔵させる

柔らかな皮膚に微細な毛を生やした弱き表皮に包まれた小さな体に、四足獣の名残りを残した二つの手と二つの足を持つ直立歩行する猿。しかし、猿の頭部に無限性が宿る。生物的本能の認識の枠組みを圧倒的に超越し深く広大な世界に向き合う術を猿に授けた強靭な知性は、純粋な暴力装置であるばかりでなく、無限も猿に与えてしまう。その結果、人間は輪郭ある動物としての身体を保持したままの存在として、知性の無限性と身体の有限性の間で引き裂かれることになる。思いもかけない知性の暗黒面が容赦なく姿を顕わす

猿の頭部で無限が崩壊的に爆発し、狂気が誕生し、自閉的に壊れて行く人間という猿たち。無限性を有する知性が純粋な暴力装置を矛として、生命の身体という有限性に向けて攻撃し襲い掛かる。獲得したはずの知性が身体を乗っ取り従属させ、主客が逆転し知性が身体を残虐に使役する。生命のための知性ではなく、知性のための生命。知性は生命を道具/ツール/奴隷にする。

知性の光と闇の闘争、理をもたらした知性が理をして、暗黒で世界を覆う。

アポリア/aporia/通路のないこと/行き止まりの場所/、が人間に存在する。宇宙の事象の現われのひとつ、解けない人間の問題/〈壁〉を巡る無数の断片

No.12//知性、その栄光と没落//、あるいは、わたし/わたしたちは、知性の限りを尽して、殺し合っている。//... ///、反逆せよ、哲学!逆襲せよ、芸術!

知性、その栄光と没落、わたし/わたしたちはわたし/わたしたちの知性の影に抗うことができない。決して。殲滅のための真性の殲滅の道具として、核兵器が存在していることが端的にそのことを示している。それだけではない.今、この瞬間の、今、わたし/わたしたちは殺し合いを行っている。殺戮には理由があるのかもしれない。そう、理由がある。正しき理由ある正しき殺戮.わたし/わたしたちは、知性の限りを尽して、知性によって、殺し合っている

知性が自身の影の悍ましさに気付いていないわけがない。知性は自分が血まみれの存在であることを十全に理解している。そして、それがそれをしてそれ自身の影を破壊することが不可能であることも知っている。戦いが終えることのできない戦いであり、解くことが出来ない人が人である限り存在する解決不能な問題であることも知っている。何もかも全部、知性は知っている

知性は自身が誕生した瞬間、その瞬間に、いずれ自分自身が自分自身を破滅させてしまうだろうことが分かっていた。強い力と人の不完全性。生まれた場所を知性は誤ってしまったのではないかとさえ疑った。揺れ動く偶然性の平面で、知性が人のもとへ舞い降りる。宇宙の事象の現われのひとつとして

知性の光と闇が世界を切り裂き、雷鳴が鳴り響き豪雨が襲い叩きつけ灰色の永遠の戦いの絵図の中で、芸術家という創造者が魔法を使い無限を操り、闇を封印する。身悶えする知性。知性は絶対に許さない。自身の部分である闇を手放すことを。芸術家を、芸術を、美の律に誘惑し、背後から突き刺す。芸術から闇を奪い、知性は崩れ落ちる魔法使いを、美の制度の中へ幽閉する操り人形よろしく正しき知性が拍手喝采を浴び正しき芸術を劇場で公演し、知性は〈正しき知性〉と〈正しき芸術)の名の下で〈正しき殺戮〉を続行する

わたし/わたしたちはわたし/わたしたちの知性の影に抗うことができない。

決して。

しかし、それでも、だから、知性は、知性のスタイル/方法/技法で、戦い、だから、そう、だからこそ、生命は、生命のスタイル/方法/技法で、戦う。

希望と絶望の終わりなき戦い、わたしは、戦いに、名前を与え、呼ぶことにした。〈哲学〉、そして、〈芸術〉と。21世紀に。

わたし/わたしたちの知性の影への抵抗として、〈哲学〉と〈芸術〉がある。哲学は学者たちの難解な著作の中に書かれているのではない。芸術は芸術家の創造する美の壮麗さに驚愕するためのものではない。それは、人と人が、分かり合えない人と人が、それでも、殺し合わないために、許し合えない人と人が、それでも、殺し合わないために、そのためにある。殺戮とは人から自由を剥奪することである。殺戮することなかれ、奪うことなかれ、自由を

真理のためでもなく、美のためでもなく、 人と人が殺し合わないために 自由のために

反逆せよ! 21世紀の哲学 理/ことわりのひかりの力をして

逆襲せよ! 21世紀の芸術 生命/いのちのこどうの力をして

No.13//哲学、そして、芸術、自由のために.//アポリア/aporiaからの、エクソダス/exodus //、、あるいは、知性の戦いのスタイル/方法/技法としての哲学、及び、生命の戦いのスタイル/方法/技法としての芸術

知性の知性自身の影と戦うスタイル/方法/技法として、〈哲学〉生命の知性自身の影と戦うスタイル/方法/技法として、〈芸術〉

〈哲学〉とは、「主語/主体を知性とし、理を使う、知性の、知性の影との戦いのスタイル/方法/技法」であり、〈芸術〉とは、「主語/主体を生命とし、理/非理を使う、生命の、知性の影との戦いのスタイル/方法/技法」である。

芸術と哲学、人間は、知性自身の影と戦うスタイル/方法/技法として、二つの形を持つことになる。ホモ・サピエンスが知性を獲得した瞬間に、知性の光と闇の交差の一瞬に、芸術と哲学は生命のシグナルに応答し出現した。

と、哲学と芸術を言葉/自然言語によって明解に定義する。主語/主体を知性とし理を使うスタイル/方法/技法である〈哲学〉と、主語/主体が生命であり理/非理を使うスタイル/方法/技法である〈芸術〉。最終的な目的は同じでも二つは何から何まで大きく異なっている。哲学者と芸術家、その異なる相貌

しかし、定義上の明解さとは裏腹に事態はかなり混み入った混沌的なものである。理由は人間の存在に於いて、知性と生命が分離することが不可能であることに起因する。人間の知性は人間の生命の部分であり、生命の表現として知性の営みがある。知性と生命は人の中では、切り離すことができない。

従って、哲学は芸術であり、芸術は哲学となる。相反と合一の芸術と哲学。哲学と芸術は相互に部分とし、重ね合わされながら知性の影と戦い、戦線を共有しながらも、時に互いを欺き騙し利用し肯定と否定の間で翻弄し合う。

哲学ですべては解決しない。同時に、芸術だけでもすべては解決しない。

宿命的に複雑に組み合わさる愛と憎悪と哀しみの哲学と芸術の物語が、人間が知性の影に囚われ失ってしまった自由を奪回するための抵抗の記録として人類の歴史の絵巻物を彩る。別の仕方で、記述された歴史的な事象の群れ。 人類の歴史を少しだけ振返れば、それが、哲学と芸術による人間と知性の影との戦いの記録であることが分かる。数え切れない勝利と敗北の記録。日々の、人が人であるための、人が人である限り、終わりなき現在進行形の戦い

アポリア/aporia/で、変形し変性され変身する問題たちの残骸が犇めく。答えなき無数の問題たちの内臓の断片が蠢き、接合し、新たな生体のかたちが誕生する。哲学者たちが問題群の怪物に取り囲まれ、贄として、食される。ひとりまたひとり。最後の哲学者が剣を手に怪物の開いた口へと飛び込み、喉奥を切り裂く。崩壊する問題たちの洪水の中で哲学者が息絶え、再びアポリア/aporia/で、散在する残骸たちが犇めく。やがて到来する哲学者を待ち

アポリア/aporiaからの、終わりなきエクソダス/exodusとして、哲学/芸術

哲学、自由のために 芸術、自由のために

No.14//戦う哲学、//、あるいは、自由を奪回するために、偶然と必然を蹴散らし、〈わたしの中の世界〉と〈世界の中のわたし〉を哲学が変更する。/././.

戦う、哲学、自由のために。何度でも、繰り返し、言わなければならない。

哲学が、なぜ、存在しているのか?理由はひとつしかない。自由のために哲学は存在する。理を理とし行使し、宇宙の事象の現われであるわたしたちの知性の残酷なる闇と向き合い、自由を人から奪おうとするすべてから、人を守り、奪われてしまった自由を奪い返す、戦う哲学。哲学に他の意味はない

哲学を侮辱する者たちの甘美で醜悪な戯言に耳を傾けてはいけない。哲学は道徳の時間でもなければ、大人の自己愛を満足させる矜持という名前の偏見でもなく、動物としての余剰の時間である暇を潰すための難解な知的遊戯でもない。わたし/わたしたちが生きている世界が、激しく自由を憎悪し考えることを放棄し、人を現実の奴隷にして、檻の中に閉じ込めようと企てる者たちの中で沸騰する無数の悪意が満ち溢れ跋扈している、光と闇の点滅するフリッカー的斑文様の灰色の場所であるとしても、皮膚に刺青のように刻まれる孤独に耐えなければならない。戦う哲学、冷たく熱い痛ましき孤独の姿。

必然を必然のまま、偶然を偶然のまま、沈黙したまま、引き受けなければならないのではない。わたし/わたしたち人間には自由/哲学が存在している。

鳥が鳥として魚が魚として、世界の中に、産み落される。鳥が空を飛び魚が水を泳ぐ。ように、わたしがわたしとして、世界の中に、生まれ、わたしを生きる。わたしはわたしでしかないという必然性と、わたしはわたし以外であったのかもしれないという偶然性が、わたしの中で縫い合わさり、わたしを閉じ込める。鳥が鳥であり魚が魚である必然性と、鳥が魚で、そして、魚が鳥で、あったかもしれない偶然性が、論理//合理と不/非論理//不/非合理の世界を組み立て、鳥が水を泳ぎ魚が空を飛ぶことが、厳粛に禁止される。

「違う、そうじゃない。」と、哲学者が〈小鳥のさえずり〉のように、静かに、しかし、顔を上げて、断固として、言う。〈小鳥のさえずり〉の透明な声が、風に揺れる木々の間を、遊飛する。

存在は偶然性の中で世界に産み落とされ必然として世界に存在する。しかし存在には、〈変身する〉、あるいは、〈世界を変更する〉自由がある。世界を変更するか、さもなくば、わたし/自己が変身するか。偶然と必然を蹴り飛ばし、わたしがわたし以外に変身しわたしが世界を変更し、〈世界の中のわたし〉と〈わたしの中の世界〉が変貌する。同時進行事象として、わたし/自己が変身すれば、世界が変容し世界が変容すれば、わたし/自己が変身する。

人間の自由のために〈わたしの中の世界〉/〈世界の中のわたし〉を変更することが許される、と哲学者が言う。〈わたしの中の世界〉/〈世界の中のわたし〉は不動ではない。仮に、それが物言わぬ冷徹で強固な現実であるとしても、人間は現実を変更することが出来る。哲学は革命である。空を飛ぶ魚であり水の中を泳ぐ鳥である孤独の哲学者たちに導かれ、わたしと世界が変転して行く。自由は生の時間にある。鳥が、水の中を泳ぎ、魚が、空を飛ぶ。

No.15//すべての哲学は革命である。//..あるいは、わたし/自己と世界を変容させる装置、哲学という〈概念/テーゼの建築/機械〉

すべての哲学は革命である。例外はない。〈わたし〉を変身させ、〈世界〉を変更するそれ。哲学は、いかなる意味に於いても、革命でしかない。

哲学とは〈概念の建築/機械〉であり、わたし/自己と世界を変容する装置である。哲学は理によって駆動する、組み立てられた〈概念/テーゼの建築/機械〉を手段として使う。〈概念〉は既存の無数のわたし/自己と無数の他者の無数の関係の束/網の中で、未だ使用流通されていない〈新しい言葉/意味〉哲学は〈新しい言葉/意味〉をわたしたちの宇宙から取り出し提示し、わたし/自己と他者の新しい関係の束/網を建築する。世界が変更され、わたし/自己が変身する。わたし/自己と世界を変容させる〈概念/テーゼの建築/機械〉

現代の最大にして最強の哲学、それが自然科学だ。宗教を「主体/主語を神とした宇宙についての〈概念/テーゼの建築/機械〉」であるとすれば、自然科学の知の体系とは「主体/主語の欠落した宇宙についての〈概念/テーゼの建築/機械〉」のことである。自然科学という哲学は主体/主語を空位にすることで権力を宗教から奪った。しかしそれもまた途上の未完の哲学にすぎない

自然科学がわたしたちの世界に新しいテクノロジー/物理現象/物質を投与しわたしたちの世界を変革するように、新しい哲学は〈概念/テーゼの建築/機械〉を用い、〈新しい言葉/意味〉をわたしたちの世界に付与し、わたし/わたしたちの世界の構造//わたし/自己と世界の関係の束/網を、強く更新する

21世紀の哲学、それが〈概念/テーゼの建築/機械〉である事に、変わりはないが、宗教と自然科学の向こう側に位置しているのは明白だ。わたしたちは〈概念/テーゼの建築/機械〉が組み立て直され、わたし/わたしたちの世界の構造//わたし/自己と世界の関係の束/網が変更される只中に揺れ動いている

No.16//方法にして、行為である〈哲学〉//..あるいは、〈哲学〉を行う者たちは、誰であれ罪と罰を引き受けなければならない。

方法にして、行為である〈哲学〉。戦術/戦略にして、戦闘/戦いである哲学

〈哲学〉は戦術/戦略である、と同時に「〈哲学〉によって、知性自身の影と戦う、知性の戦いの行為の総体」である。スタイル/方法/技法にして、行為の総体である〈哲学〉。わたし/わたしたちは哲学という方法によって、哲学という行為を成す。それは、方法の事柄であり、同時に、行為の事柄である

だから、〈哲学〉という出来事は方法であるにもかかわらず、主語ある行為/事象としてしか記述できない。匿名、無名、有名を問わず〈哲学〉には主語/主体が存在する。〈哲学〉を行う者たちは誰であれ、罪と罰を引き受けなければならない。革命とはそうしたものなのだ。無血であれ、血まみれであれ

No.17//知性の無限性と身体の有限性の戦いの中で、決然と、藝術/art、が、顕れる。あるいは、精霊と神々の物語の果てに、//.

人間の中で、哲学という言葉が生まれる遥か以前からの、無名の哲学と哲学者たちの知性の闇との熾烈な戦い。知性は自滅を避けるために理を駆使して合理と非/不合理を統一しようと足掻き藻掻く。宗教的なるもの/神々たち/精霊なるものたち/聖なる言葉たちは、その過程から生まれた。神々の物語の体系が、哲学による知性の闇への抗いから創出されたことは言うまでもない。

一時の間、精霊たちの聖なる言葉たちが勝利し、世界にやさしきよきものがあふれる。精霊たちの言葉さえ守れば、地上はひかりみちるしあわせの場所

しかし、それがさらなる巨大なる災厄を招喚してしまう。精霊たちの聖なる言葉たちが自身を信じない者たちを敵として攻撃する。理を使う哲学が理を使うがゆえに敗れる。知性の無限性が哲学の理を噛み砕き服従させる。知性ある生命の根源的な困難に、人間は手立てを失い、滅亡へと追い詰められる

その時、決然と、顕れる、藝術/art、が。

芸術は、ホモ・サピエンスが自身の知性ある生命の根源的な矛盾に対処し、知性の無限性と身体の有限性の戦いの最中で、誕生した。無限性を拒絶してしまう哲学の理。芸術は知性を有する動物である人間が存在する不可欠として要請された。芸術の起源は哲学の起源と同様に、知性の起源と同一である

伏流水のように芸術は人間の歴史の流れの中で、幾度も地上に、あるいは、地下に、存在し続けている。見掛け上、華麗なる美の表象的な事柄、芸能的な事柄、自己表現の事柄、で取り扱われ取引される。表現/娯楽/エンターテイメント。さらに、必要/不要/無用/無用の用と言った社会的意味と価値の次元で芸術が語られる。それらの言葉が全く無意味であるということではないしかし、それは芸術の仮の姿でしかない。隠された芸術の根源的な存在理由

芸術が存在する理由はただひとつだ。知性の影に抗うこと、それだけだ。

芸術こそ、哲学と伴に、知性によって人間が人間自身を破壊しないための、最後の砦である。芸術は誕生に於いて、理の埒外の無限への戦いを命じられる。知性の無限性と有限の芸術の闘争。芸術が爆発する無限性を飲み込み、知性の純粋暴力装置が発生する悪霊的なるものを、芸術の檻の中に封印する

だから芸術は存在の基本の形式を〈無限を内包する有限〉としている。〈物質Ⅹ言葉Ⅹ(概念/テーゼ)の建築/機械〉の芸術。〈物質Ⅹ言葉Ⅹ概念〉の複層体・芸術が無限に対抗できる唯一の有限となる。人間は芸術を通して、無限の肌に直接手を触れることが出来る。哲学はそれを未だ成し得ない。メタファーでもレトリックでもない。無限を扱う魔法使い・芸術家という創造者、論理/倫理に於いて、当然として芸術家が魔法を使い悪霊の無限性と戦う

No.18//わたしの『センスの哲学』への応答、作れるものが作られた。//、あるいは、21世紀の哲学と芸術を、〈誰かが勇気を出して〉定義し直さなければならない。/../

『センスの哲学』の以前/以後として、〈始まりにして終わりの場所〉について、あるいは、〈壁〉を巡る無数の断片について、///、そして、わたし/わたしたちの、今を、わたし/わたしたちの、希望と絶望、について、を、//...

わたしの『センスの哲学』への応答を、「哲学と芸術を21世紀の哲学と芸術として、定義し直す言葉たちのかたち/リュトモス」で書いた。無謀が行えたのは、わたしの無知と傲慢に拠る。圧縮された論の細部はほころびだらけだが、それも、「ひとことだけ。作れるものを作れば、それでいいのです。」(『センスの哲学』/芸術と生活をつなぐワーク/より引用)の言葉に誘われ作れるものを作った結果。現在の時間の中で、現在の時間の希望と絶望の今が、〈壁〉を巡る無数の断片のひとつが、途上の者たちのひとりによって、〈始まりにして終わりの場所〉についてのことばたち、として、書かれた。

「センスとはこうだ、というストレートな定義を控えるわけです。//しかし、この本では、その禁を破るというか、蛮勇として、センスとはこうだというひとつの見方を提案することになります。//まあ、いま「禁を破る」なんて言いましたが、それも弱腰すぎる言い方で、概念って、やはり誰かが勇気を出して定義するしかないじゃないですか、とも言える。難しいですね。//理論を新たに立ち上げようとするならば、自分なりに片寄った話をせざるをえません。ゆえに、責任が生じます。哲学でも、芸術論でも社会学でも、誰かが勇気を出して何かを定義したことが発端となって、その後の議論が続いているわけです。//というわけで、センスという曖昧な言葉を、僕なりに、概念として作り直すような試みをしてみたいんですね。それには勇気が必要です。」

No.19//、越境者・哲学者、そして、創造者・芸術家の肖像のエスキース/esquisse/

越境者たる哲学者、そして、創造者たる芸術家、その者たちの肖像のエスキース/esquisse/を、物語/ストーリーの持つ世俗性と類型性を怖れることなく抽象ではなく、手触りある具象として素描する、往来する〈無情と寂しさ〉が奏でる色の音楽の中で、〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉の数理が記述する物語の断片、試みの、ことばの、ドローイング、途上の者の歌、『センスの哲学』以前を『センスの哲学』以後の方法で、///、、、以下に、

/§/01//〜§/07// 越境者・哲学者、その者たちの肖像のエスキース/esquisse/

/§/08//〜§/09// 創造者・芸術家、その者たちの肖像のエスキース/esquisse/

/§/01//(prologue)/世界の終わりの場所、あるいは、〈壁〉を巡る無数の断片。

誰もが行き着く、辿り着く、世界の終わりのその場所に壁が存在している。高く聳えた壁の先端は灰色の雲の中に溶け込み、左右に広がる壁は複雑な折り紙のように変形し屈曲し、路地裏の袋小路や大伽藍の中の部屋や工場や倉庫の内部のような閉ざされた架空の空間を象っている。何れも何かしらの行為が行われる場所としての舞台的な部屋の様相を呈しているが、それが見掛けでしかないことは明白だ。壁が壁としてそこに存在することを人々から忘れさせるための巧妙な仕掛けでしかない。壁が部屋の一部となることで、壁があたかも存在しないかのように思い込ませる滑稽で冷酷な狡計。誰もがそんなことは知っている。生まれた時から死ぬ時まで、誰も壁を壁と思うことなく、生きて行く。人が人であるためには、壁がそこに存在することを忘れ壁は存在しない、そこにあるのは部屋の部分であると信じること。父と母が世界に生まれし子供たちに教える最初の事柄が、その事だ。壁のことを口にしてはいけない。壁のことは言葉にしてはいけない。壁のことは描写してはいけない。壁のことは歌ってはいけない。それこそが人が人である作法であり倫理であり論理であると信仰すること。壁を部屋の部分とする部屋の中で完結する存在としての人間。わたしたち人間には壁は何処にも存在しない。そう信じることでしか幸せになることはできない。根源的なるものを夢見てはいけない。希望と絶望の彼方の触れることのできない壁が、そこにある。

/§/02//腐敗した匂いを放つ襤褸切れのような衣に包まれた者が、世界の終わりの場所の壁に辿り着く。

しかし、或る日、見慣れない姿をしたひとりの旅人が、壁が存在しているその場所に行き着き辿り着く。腐敗した匂いを放つ襤褸切れのような衣に包まれ疲れ果てたその者は、手にした杖替りの槍を地面に突き立て、壁に背中をあずけ倒れ込む。柔らかな湿った地面には小人の掌のような葉を茂らせ、小さな微細な花びらたちが毬のような球をかたち作っている。蝶が甘い香りの漂う花の周りに舞い、蜂が蜜を求めて騒々しい羽音を立てる。旅人が体を動かすことはない。死んだように。暫しの間、旅人は眠る。長い長い旅の果て

数え切れないほどの耐え難い試練と取り戻すことのできない痛切な犠牲。いったいどれほどの血が流されたのだろう。いったいどれほどの屍が荒地を尽してきたのだろう。目を閉じれば、地平線の彼方まで溺れる程の血と行く手に立ちはだかり妨げる死が海のように広がり、耳を塞げば、悲しみと怒りと怨嗟と絶望の叫び声が満ち溢れる。悪夢の中で旅人が疾走する。その場所へ向けて。そこへ行き着くこと、辿り着くこと、そのために旅人は出発した。

/§/03//眠る旅人、世界の部屋の者たちからの盛大な歓待、しかし、問うことは固く禁じられている。

眠る旅人の噂は忽ち人々を駆け巡り、旅人が目覚めた時には、旅人は客人として、世界の部屋の者たちから盛大な歓待を受けることになる。部屋の中で生涯を始め終える部屋の内部の者たちにとって、時折り、部屋の外部から到来する者は大切な客人として受け入れることが掟なのだ。そうしなければ部屋の中が腐ってしまうからだ。世界の部屋は閉ざされている。だから、時々大気を入れ替えなければならない。旅人が何処から来て何のために何を目指して旅をしているのか、問うことは固く禁じられている。旅人もまた掟の意味を知っている。歓待の返礼に旅の途中のあれこれを話して聞かせることはあっても、旅人が旅の目的を口にすることはない。誰一人聴くこともない。

/§/04//旅人はここが世界の終わりの場所であることを知る。だが、求めるものはこの場所に存在しない。後のことは、誰も分からない 。

幾日が過ぎ、旅人は自分が何処に辿り着いたのか知ることになる。手で触れたそれが、巧みに都市の部分、建築の部分、部屋の部分と同一化したそれが壁であることを知る。ここが最果ての場所であり、世界の終わりの場所であり、向こう側のない場所であることを知る。しかし、ここではない。ここが旅人の目指した目的の場所ではない。ここに旅人の求めるものは存在しない旅人は客人としてもてなされた礼を慎ましく済ませ、こころやさしき人々と別れを告げ部屋を出る。これより旅行く先がないはずなのに何処へ行くのかと訝しがる者たちを後にして、行く。誰も旅人のその後の姿を見た者はいない。やがて旅人のことは忘れ去られて行く。世界の終わりの場所で時間が停止し、閉ざされた空気がやがて腐敗し始めるまでの気の遠くなるような長い時間が経過するまで、人々は眠ったように死と生の境界の曖昧な灰色の時間の中で、揺蕩うように浮遊し続ける。新たな旅人が到来するまでの時間を。

/§/05//誰も知らないその後の旅人のことを語らなければならない。あるいは、世界の終わりの向こう側へ、自由であるために。

さて、誰も知らないその後の旅人のことを語らなければならない。語り部の責務としてそれは可能な限り行われなければならない。その後の欠片として

旅人は歓待を受けている中で、幾つかの取引を行い幾つかの物を手に入れていた。壁を登るために必要な縄と楔と鉄鎚。旅人は壁を岩山として登ろうとしていたのだ。旅人は世界の終わりの場所に聳える壁を登り壁の向こう側へ行こうとしていた。旅人の目指していた場所とは終わりの向こう側なのだ。

壁の向こう側があるとすれば、その場所は、偶然と必然が生成される場所。わたしと世界が組み直され、わたしがわたしであることを超越し、わたしがわたし以外に変身することが可能となり、世界を変更することが可能となり世界とわたしの間で結ばれた約束/契約を書き換えることが可能となる場所。わたしたち人間が人間でありながらも、人間が人間的であることを守りながらも、人間が人間を変更することが可能となる場所。自由であるために。

/§/06//旅の結末、自由への人間の最初の戦いあるいは、人が人であることの古い約束事を、疑い、新しい約束事として、書き直す。、//.. 新しい人よ、眼ざめよ。

壁を登って向こう側へ行こうとした旅人の消息は、わたしを含めて誰にも分からない。登る途上で足を滑らせ墜落し地面に激突し死んでしまったとか。獰猛な鳥たちに襲われ攫われてしまい食べられたとか。豪雨にみまわれ怒号のような落雷に直撃されたとか。いずれにしても壁を登り切って向こう側へ行くことが出来たという話はない。だが旅人が墜落した光景を見た者もその死骸を見た者もまた誰一人いない。旅人ははたして壁の向こう側へ辿り着くことが出来たのか、そして、求めていた何かを掴み取ることが出来たのか。

しかし、ひとりの旅人の狂気に満ちた行為が世界を揺り動かすことになる。世界を変更することが可能なのかもしれない、わたしはわたし以外になることが可能なのかもしれない、という人間の物語の始まりの開始であること。遠い未来の時間の中でそう呼ばれることになる。自由への人間の最初の戦い.人が人であることを守護する壁を登り、その向こう側へ行くことが、自由であるために許されるということ。自由であるために、人が人であることの古い約束事を疑い、新しい約束事として書き直すこと。新しい人よ、眼ざめよ

/§/07//、越境者・哲学者、その者たちの肖像のエスキース/esquisse/として、

壁を登り向こう側へ行こうとした旅人こそが、〈始まりの哲学者〉であり、〈終わりの哲学者〉である。哲学とは壁の向こう側へ向かうことである。

アポリア/aporiaからの、終わりなきエクソダス/exodus、はじまりの哲学//.

越境者・哲学者、その者たちの肖像のエスキース/esquisse/として、

/§/08//雨の水の中へ泳ぐように行ったその者のこと、あるいは、『世界の終わり、〈壁〉の向こう側の王国として知られる地における、ウィステリア・ボーイズ アンド ガールズ物語、泥器械奴隷の反乱に起因する、アンジェリックツゥラペーズの戦争、その後の洪水の物語』

激しい雨が降っていた。豪雨に襲われた街は氾濫した河からの黒い濁流の中に水没した。停電した暗闇の中の道路には、沈黙した影法師のように手足を動かす人の群れを乗せた多数の車が漂う。途切れ途切れに光が揺れる水面を照らし出すが、聴こえて来るのは容赦なく地上を叩き打つ雨音の非情だけ。

雨の中、真夜中の時間、その者は部屋のドアを開け、ドアを閉め、部屋を出た。体を降り止むことのない雨の闇の中へ溶け込ませるように、傘を広げることもなく、その者は水の中へ。雨に濡れることがその道行きに必要な条件であるかのように、大切な人との大切な約束があるかのように、迷いなく。

一年後、降り続いた雨の後、忘れられていた青空が戻って来る。晴れやかなる空から注がれる透明な光が街を包み込み、閉じ込められていた人々が部屋から湧き出るようにして空の下へと向かう。仰ぎ見れば、そこに、空の青が

雨の夜、ドアを開け、閉め、雨の水の中へ泳ぐように行ったその者のことは誰も気付いてはいない。空白の部屋には、紐で縛られ束ねられた厖大な量の絵画と微細な文字が刻まれた原稿が残されていた。それ以外は何も存在していなかった。〈Throw away(捨ててくれ)〉と表書かれた、束ねられた絵画と原稿の出逢うことになる、怪異な偶然と必然が織り成す物語は別の機会に話すことにしよう。尚、束ねられノンブルの付けられた絵画と原稿の題名は、『世界の終わり、〈壁〉の向こう側の王国として知られる地における、ウィステリア・ボーイズ アンド ガールズの物語、泥器械奴隷の反乱に起因するアンジェリック・ツゥラペーズの戦争、その後の洪水の物語』である。

/§/09//、創造者・芸術家、その者たちの肖像のエスキース/esquisse/として、

〈壁〉を前にして、超越しようとする者たちを哲学者であると仮定すれば、〈壁〉に絵画/物語を描き、絵画/物語の中へと入り込み、壁抜けを行うことにより〈壁〉の向こう側へ行く者は芸術家と定義される。越境者・哲学者と創造者・芸術家、〈壁〉に包囲され閉じ込められた者たちの終わりなき戦い

創造者・芸術家、その者たちの肖像のエスキース/esquisse/として、

/あとがき/01//『センスの哲学』のその後、/.『(仮)三角形の哲学』あるいは、偶然を折り紙にして、〈機の餃子〉を包み上げ、/.力と美と生の三角形./の饗宴を行う。

『センスの哲学』のその後として『三角形の哲学』が存在する。力と美と生が相互作用する三角形の場の哲学。〈社交〉の哲学、X/Twitter/(小鳥のさえずり)/として、すでに部分的に実践されている。さらに一歩進め、〈食〉という「ナンセンスな強度」の倫理性をヴィークルとして「まばゆく炸裂する」偶然性の平面を踏破し、偶然を折り紙にして〈機の餃子〉を包み上げ、三角形の饗宴を行うことが出来れば「復讐精神/ルサンチマンから解放され、絶滅以後にも残り続ける世界の拍動に呼応するような生の形式を発明する」ことが三角形の時空の内部で可能性かもしれない。誰も成し得ない生き様で

『(仮)三角形の哲学』によって、〈社交〉の哲学が出現し、儀礼と世俗性の奥義によって「特定の形式を与えるのではなく,あらゆる統治に抗してみずからに特有の形式」が哲学者/小説家/千葉雅也の〈生きているありよう〉のかたちで生身で開示される。『センスの哲学』は仮の通過点でしかない。

/あとがき/02//氾濫する雑多を持ち込み、交配させた雑種、あるいは、ロバート・ラウシェンバーグ//Robert Rauschenberg/が世界と芸術を解放する。

彼は作品の内部に、世界に氾濫する雑多を持ち込み交配させ雑種を生み出す世界の雑種としての作品。創造される作品が世界の断片となり、世界が創造される作品の断片となる。作品と非/反・作品の境界が溶解し、世界の細部と作品の細部が混合してしまう。作品の中なのか、それとも、作品の外なのか芸術/作品がわたしの中へ侵入し、わたしもまた芸術/作品の中へ侵入する。

ロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/が、世界を、解放し、 ロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/が、芸術を、解放する

わたしたちはロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/によってわたし/わたしたちの生きて生活する日々の世界そのものが、すでに、音楽/〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉であり、創造された作品であることを教えられる。わたし/わたしたちはすでに芸術家なのだ。日々のあれこれの中で、わたし/わたしたちは絶えず創造し世界が芸術/作品へ解き放たれる

千葉雅也が『センスの哲学』の装丁として、表紙にロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/の作品を選定したことは偶然ではない。慎重に注意深く、意図的に確信的になされたものである。〈芸術と生活をつなぐ〉こと、彼以上に相応しい者はいない。千葉雅也の本は装丁も部分である。

/あとがき/03//物質化した〈ポップ/pop〉という概念の波に乗り、わたしたちの雑種的な、混沌の日々の内的な祝祭へ、ロバート・ラウシェンバーグ//Robert Rauschenberg/、作品集

〈彼の作品のような〉ではない。彼の作品が都市/部屋となり都市/部屋が彼の作品になる。ロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/が物質化した〈ポップ/pop〉という概念の波に、今も、わたし/わたしたちは乗っている。村上隆、奈良美智、ヤノベケンジをはじめとした創造者たちはロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/の正統なる子供たちなのだ

『センスの哲学』の「付録 芸術と生活をつなぐワーク」、ワークはロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/の作品集を観てからでも全然遅くない。〈芸術と生活をつなぐ〉が〈芸術と生活は同一である〉の橋に。

ロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/の作品を無作為に少し.リンクしたロバート・ラウシェンバーグ財団のWebサイトで彼の創造の全貌を観て欲しい。とわたしは思う。何処をどのようにひもといてもそこから、〈リュトモス/rhythmos/リズム/rhythm〉の数理の音楽が聴こえて来る。

ようこそ、ロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/の世界へ。ようこそ、わたし/わたしたちの雑種的な混沌の日々の、内的な祝祭の世界へ

/あとがき/04//芸術は終えることができない。芸術は終わらない。あるいは、ロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenbergの継承者のわたし/わたしたち、..

ロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/(1925年10月22日〜2008年5月12日)/、その巨大な創造を語ることはわたしにはできない。あとがきを書く中で、わたしは、再度、彼の創造の全貌を見渡し、あらためて

芸術家は未だ創造の過程にあるということ、連綿と続く創造の途上の旅人であること、ロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/という固有の名前を持つ固有の肉体が滅んだとしても、それは異なる固有の肉体と異なる固有の名前を持つ、別の何者かによって、引き継がれているということ。

ロバート・ラウシェンバーグ/Robert Rauschenberg/というひとつの通過点途上の点在の芸術家たち。芸術は終わらない。芸術は終えることができない

/あとがき/05//、決定的に失われてしまった。人と人が殺戮し合わないための作法が。しかしわたし/わたしたちには、哲学と芸術がある。

決定的に失われてしまった。人と人が殺戮し合わないための作法が。人によって人から自由が剥奪される。しかし、わたし/わたしたちには哲学と芸術がある。哲学と芸術は終えることができない。誰もまだ組み立てたことのない機械/建築が動きはじめようとする。鳥よ、泳げ!魚よ、飛べ!自由のために小説家にして、哲学者の、手によって、プロローグとして、今、それが、

戦え! 哲学 悪霊的なるものたち、理/ことわりを破壊せよ戦え! 芸術 精霊の聖なる言葉を切り取り、無限を一蹴せよ

2024.10の季節、空を飛ぶ魚であり、水の中を泳ぐ鳥である哲学者、寄せ搔き集めし、物質/言葉の編み籠に、無限を内包させる芸術家、〈壁〉の終わりなき戦い、偶然性の平面にて、痛ましき孤独たちへ、限りなく、愛を込めて、〈了〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?