記事一覧

隣のデスクの若者がChatGPTを使って何やら業務効率化している

隣のデスクの若者がChatGPTを使いこなしているようだ。Pythonというプログラミング言語でコードを書いているのだが、それにChatGPTを活用しまくっているらしいのだ。

僕はといえばプログラミングなんて興味もなかったしエクセルのマクロなど何度投げ出したかわからないくらいだ。とにかく向いていないのだろう、エラーがどこで出ているか見つけるのに膨大な時間がかかるのだ。ようやくエラー箇所がわかったか

ウルトラライトハイキングの魅力

あー、山行きたい。ロングトレイル行きたい。あー、ウルトラライトで山行こ。

ウルトラライトハイキングの魅力自然を愛することを体現できるといいなと思う。

歩くって実に哲学的本書でも触れているように、ウルトラライトハイキングは日本人にとっては馴染み深いものなのではないだろうか。

快適に寝られなくてもいい山の思い出って、きつければきついほど印象深い。生きているんだと思わせてくれる。

華麗な竜が住む大自然に

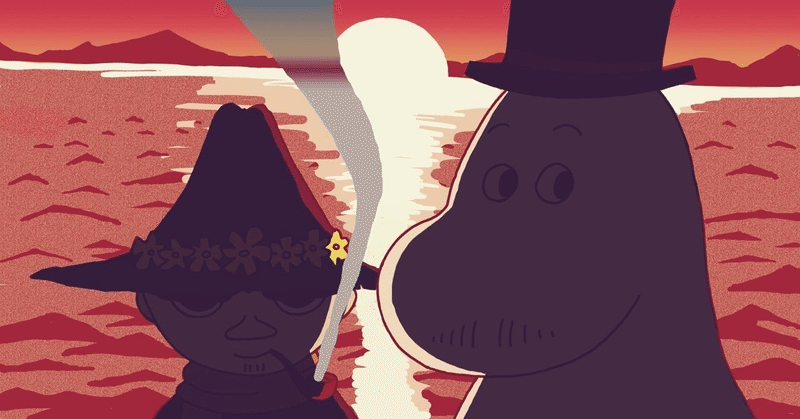

映画「トーベ」を観た。みんな大好きムーミンの作者で知られるトーベ・ヤンソンの物語である。

既婚の哲学者は矛盾である映画にも登場したこのセリフはニーチェの言葉である。

トーベ・ヤンソンは哲学者ではないけれど、ムーミンのキャラクターが発する一言一言に哲学的な要素が含まれることが多い。実際、彼女は生涯独身であったようだ。とはいえ、パートナーや友人に囲まれて過ごしていたようだ。彼女なりに一番幸せになる形

ある習慣を身に付けるには同じ行動を 66日続ける必要がある

ここ数日、ビジネス本(というのであっているでしょうか)をかいつまんで読んでいる。

昨日読んだ本が、今日役に立ったので紹介したい。

中島聡さん著書「なぜ、あなたの仕事は終わらないのか」を読んだなかで、仕事を2:8の法則でスケジュールを割り振るというものがあった。

何:何と聞くと、日本マクドナルド社長の藤田田さんが言われていた78:22の法則が頭に浮かぶが、それと似たようなものなのかもしれない。

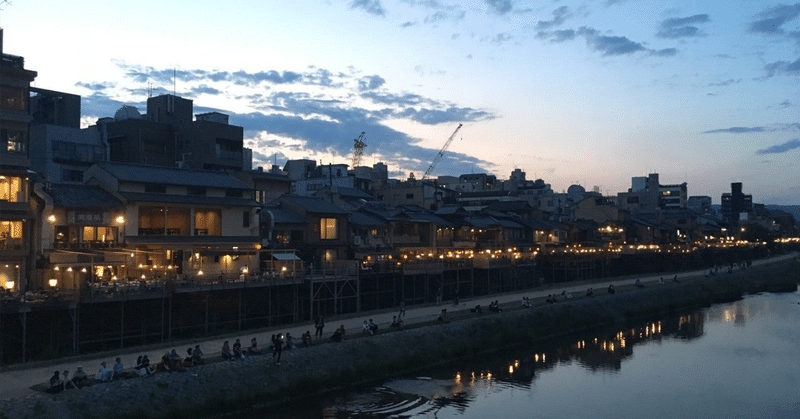

無くなった文化と近所のおばちゃん

小津安二郎監督の1947年の映画「長屋紳士録」を観た。

戦後復興の東京を舞台にした作品で、身近な人への愛情について考えさせられる内容となっている。忙しさにかまけて家族とかご近所さんとの希薄になってしまった関係性を今一度考え直したい。

あらすじ主人公は50代くらいの女性。戦災の痕跡が残る街の長屋に住んでいるのだが、彼女の家に突然知り合いが子供を連れてやってくる。長屋に住む者同士の付き合いだから心理

あらゆる知識を知肉とするには

佐々木俊尚さんのvoicyやtwitterが面白い。

飾らない人柄で、日々の気付きの核心を比喩を用いてうまく表現されていると感じることが多い。

そんな佐々木俊尚さんの著書「現代病「集中できない」を知力に変える 読む力」を読んだ。本書では、知識や視点を「知肉」に変えるための手法、読みかたのスキルについて惜しみなく紹介されている。また、少し脱線した話として紹介されるコラムが実に興味深かった。

・「

小説「ミレニアム」がすごかった

突然だが、最近読んですごいと思った小説のことを書く。ミレニアムという小説で2005年くらいの作品。現在は6部作出ているらしいが、当初の作者であるスティーグラーソンが執筆した最初の3部作を一気読みした。ちなみに、後の3部は違う人が書いている。というのも、最初の3部が世に出る前に作者が亡くなってしまったからだ。それもまたミステリーな感じで、本作の魅力となっているのかもしれない。

「ドラゴン・タトゥーの