京都は形而上学的に妖しい場所である

京都という街は何度行っても飽きさせない魅力がある。

先日、京都で桜を見るついでに円山公園あたりから恵文社一乗寺店あたりまで自転車で行ってきた。一乗寺駅の近くに寄る時は、本屋「恵文社一乗寺店」に行くことにしている。この本屋は、興味の幅が広がるような厳選された本の並びとなっていて、毎回新たな発見がある。

そんなお気に入りの本屋さんで購入した、哲学者である鷲田清一さんの著書「京都の平熱」の中から、面白いと思った話を紹介したい。

・時間感覚と歴史意識

京都の住民ほど歴史意識が希薄な人種は珍しいのではないかと思っている。思い出を夢と混同したり、希望を過去の痕跡と取り違えたりする、そういう一種の時間感覚と歴史意識の欠如が、古いお寺や町家の佇まいに眩惑されて、「歴史的」という気分にすり替えられているだけのことではないか、と。あるいはひょっとして、一部の地域における佇まいの変化のなさが、逆に歴史意識の覚醒を禁じているのかもしれない。

京都に行くと不思議と故郷に帰ったかのような安心感を覚えるのは、住人の生活感が滲み出ているからだと思う。歴史都市としての魅力ももちろんあるが、それらも生活の一部として取り込まれているように思う。

・京都には奇人が多くいる

それはまた成熟のしるしでもある。異物を異物として遠ざけながらも、その存在を許す懐の深さがあるからだ。それを危ぶむより、ひょっとしていつの日か街が行き詰まってにっちもさっちもいかなくなったときに、その存在が世直しのきっかけとなるかもしれないという、あんまり当てにならない予感をそれでももちつづける余裕があるからだ。(中略)ノイズこそ活力の源だと、そんな無意識の計算ができることが、モダンな都市住民の条件なのかもしれない。

奇人が京都に寄ってくるというのはわかる気がする。革命を起こしてくれるのは人の目を気にしない奇人だったりもする。なんだか森見登美彦さんの小説みたいなストーリーの想像が膨らむ街だなと思う。

・両犠牲の満ち溢れている街

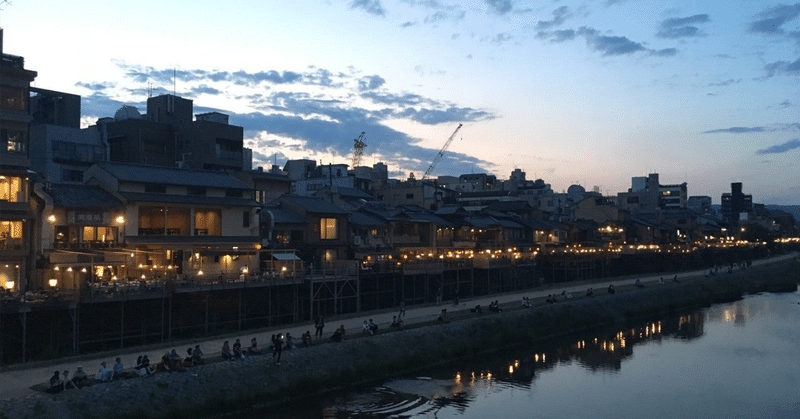

なかなか一筋縄ではいかない街、その混沌が、スタイルとして、大なり小なり市民の血と肉になっている街、それが京都だ。昼のむき出しの街ではなく、夜の化粧した街でもなくて、黄昏どき、視界がぼやけ、ふだんは気づかれない都市の両犠牲の表情が、わずかな時間、くっきりと姿を現す。普段は見えない感覚、形をなさない感覚が一斉にうごめきだす。この時間帯に京都をぶらぶら歩くのが、たぶんいちばん”おつ”だとおもう。

京都らしく「コペルニクス的転回」という、カント哲学のキーコンセプトを店の名にしたバーもある。

カント哲学のことは全然わかっていないけど、「コペルニクス的展開」とは、考え方を180度かえるような、大胆な発想の転換のことらしいです。

僕は、お寺巡りするよりも鴨川沿いを散歩するのが好きなので、なんかよくわかる気がした。

・世界の「外」に通じる場所

わたしたちの日常の共通感覚をひきつらせるという意味で、妖しい場所である。そして妖しいというのは、怖いけれどもどうしようもなく惹きつけられる場所ということでもある。惹きつけられるのは、シュルレアリストたちが合言葉にしていたchange la vie(生を変える)、つまりじぶんの存在の別の可能性へと揺さぶられるからであろう。存在の別の可能性への移行は現在のじぶんの崩壊を意味する。そのカタストロフィーの感覚に没入しかけるからだろう。

ニュータウンにはないが京都にあるものとして、大木、寺社、場末が挙げられている。光が当たるスポットと同時に、薄暗い都市の闇を抱えていることで、京都という街に深みがでていると感じる。

ほんと何度行っても飽きない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?