#読書記録

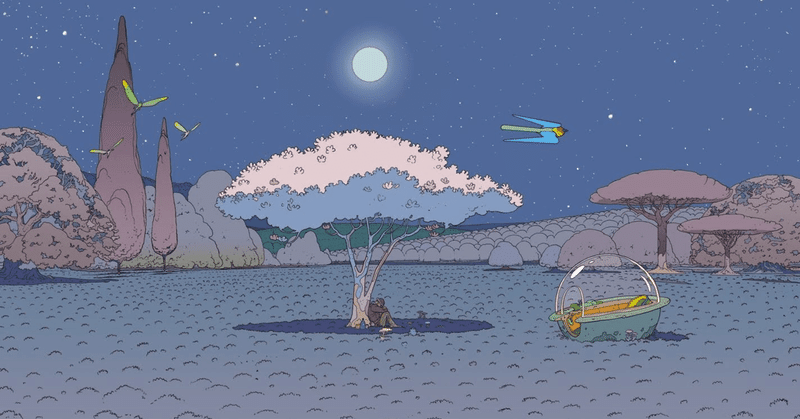

「EDENA」English Edition【Moebius書評】

フランスにコミック文化があるのをご存知だろうか。

Moebius(Jean Giraud)は1938年フランス生まれの漫画家、アーティスト(2012年没)。

SF、ファンタジーをメインの作品を数多く手掛け、ホドロフスキーやルネ・ラルーとも制作を共にした。

ホドロフスキー、ルネ・ラルーと聞いて察した方も多いであろうが、かなりユニークなアーティストである。

本作「The World of Ede

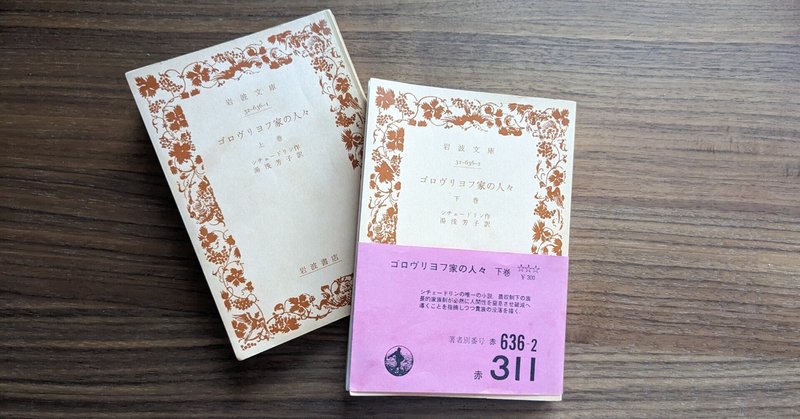

ゴロヴリョフ家の人々「оспода Головлёвы」 【シチェドリン書評】

シチェドリンは19世紀後半のロシア、つまりドストエフスキーなどと同時代の風刺作家である。

そもそもシチェドリンという作家を私は知らなかった。光文社古典新訳文庫のZOOM配信で、ロシア語訳者の高橋和之さんが話題に上げており惹かれるまま購入。

本書「ゴロヴリョフ家の人々( оспода Головлёвы)」は1875年に書かれたシチェドリン唯一の長編小説。ロシアの農奴制度の崩壊とともに没落する貴

レインとカフカとシェイクスピア【引き裂かれた自己(R.D.Laing)から見るカフカの魅力】

レインの『狂気の現象学』の改訳版である、『引き裂かれた自己』天野衛訳を読んでいて目にとまった箇所があったので紹介させてほしい。

ロナルド・ディヴィッド・レインは20世紀イギリスの精神科医。

狂気を了解可能なものとして認識する論文を数々発表。統合失調症をメインに、" 人が狂気を作りだし、しかし人との関係が患者を治療する" いう寛解モデルを実際の臨床を通して世間に伝えた。

レインの研究はざっくり言

死刑【『監獄の誕生』ミシェル・フーコー】

甚だおぞましい話であるが、わたしが文学に溺れたきっかけは「監獄」と「死刑」である。

10代になったばかりの頃、『アンネの日記』を読み、そのあとにフランクルの『夜と霧』、収容所の魅力に溺れ、石黒謙吾の『シベリア抑留』、ソルジェニーツィンの『収容所群島』を読んだ。

続いてユゴーの『死刑囚最後の日』ジュネの『花のノートルダム』に『薔薇の奇跡』。

ああ美しい。

前置きが長くなってしまったが、