記事一覧

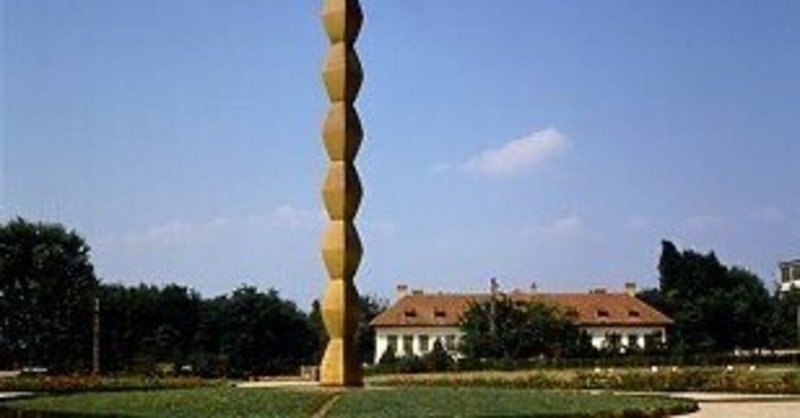

ブランクーシ「無限の柱」

ルーマニアの彫刻家として知られるコンスタンティン・ブランクーシの「無限の柱」を《建築》と呼ぶかと言えば、否である。

あくまでも《彫刻》としての建築である。古代ローマの建築家ウィトルウィウスの建築者が示すように、ヨーロッパにおいて古来、建築は総合芸術であった。

ハーバート・リードの『彫刻とは何か』(宇佐美英治訳、日貿出版社、1980年)を読むと、彫刻は元来、建築の内にあったものである。建築から分

ジャック・デリダ批判、異-論理(パラ-ロジック)と「説得」する技術

いきなりの種明かしをすると、私の論法はデコンストラクション(英: deconstruction 仏: déconstruction)の応用をやっているのです。だから打ち負かすことが難しい。

デコンストラクションは日本語では「脱構築」とも訳されています。フランスの哲学者ジャック・デリダの理論が元ですが、確か、私の記憶では、「デコンストラクション」を有名にしたのは、デリダでなく、その影響を受けた英米

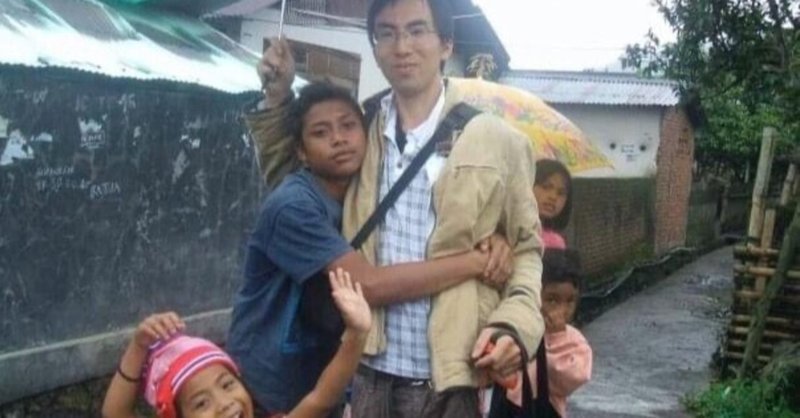

薄明の足跡を数える(詩)

今のマニラはわからない。新しいウィルスだか生物兵器だかが世界中に撒き散らされ、行くことが叶わないからだ。昔歩いたマニラは、日本人が期待するような、ギンギラギンの不夜城ではなかった、と思う。

薄暗い路を、私たちは歩く。薄明というのは、日本語で黄昏とも言い、「誰そ-彼」なのであるが、つまり少し先にある顔も誰かわからないと言う昏さだ。この薄明の路は、今日の何が起きているのかわからない、情報戦と、魑魅魍

今日のアート通信13 現代アーティスト: 須藤光

今日の日本で評価するアーティストは、彦坂尚嘉先生と須藤光さんです。お二人とも深い哲学があり、シリアスな芸術家です。

須藤さんはアンドレ・マッソンがお好きとのことで、その影響はあると思われます。アンドレ・マッソンはアンドレ・ブルトンが激賞したアーティストです。私はブルトンに大きな影響を受けています。『シュルレアリスムと絵画』(1928年初刊)にはマッソンについてあまり触れられていないのが謎で、その

ポスト・ポスト=モダン

「ポスト・ポスト=モダン」という言い方を、私はかなりでっちあげで、感覚的に使っていました。実はどうやら私の造語ではなかったようなのです(笑)他にも用例があるのですね。今日を「なんでもあり」のポスト=モダンだと考える人は多いのですが、私は違和感を覚えます。

もっとみる