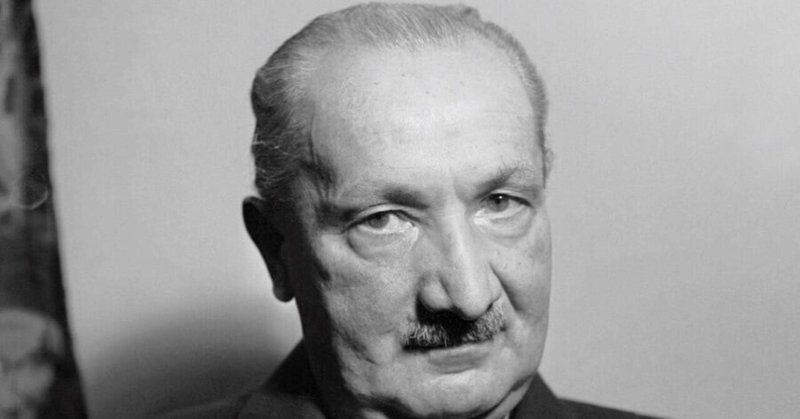

ハイデッガーと芸術

先の記事で、ハイデッガーは、芸術をわかっていないのではあるまいかという疑いを、提示したが、この文章で、その疑いを掘り下げておこう。

『芸術作品の根源』というハイデッガーの本を読むと、芸術に深い疑いを抱いているようだ。

芸術、それは今日ではもはやどのような現実的なものにも合致しない語にすぎない。

、p.11、以下、同書より)

あらゆる[芸術]作品は物的なもの[das Dinghafte]をもっている。

然り。しかし、芸術はものではない。

建築作品は石の内に存在する。木彫は木の内に存在する。絵は色彩の内に存在する。

木彫家のなかには、一本の木の中に木彫を見る者がいるであろう。いっぼう、一個の石から切りだされた建築作品とはなんであろうか? 色彩をいくら寄せあつめても、絵画にはならぬ。ハイデッガーは、ノートルダム大聖堂やモナリザを知らないのである。アパルトマンを知らないのである。まあ穴蔵にでも住んでいたのであろう。

一個の石から切り出された建築作品とはなんであろうか? 思いつくのは、メンヒルである。

路傍の石は、メンヒルではない。メンヒルをメンヒルたらしめるもの、それは飽くまでも人間存在である。どのようしてか、手段は未だに謎が多いが、人間が、巨石をだだっ広い平野に立てたのである。そこに神が生まれ、宗教が生まれ、哲学が生まれた。その根源にあるのがメンヒル、すなわち芸術である。

芸術に根源などない。

人間の文明の第一歩、或いは文明の根源というべきが、芸術である。

芸術は、人間のものである。物それ自体ではない。

そのようなそれ自体出現しない物、すなわち「物自体」[Ding an sich]は、カントにしたがえば、たとえば世界の全体であり、それどころか神自身でさえそのような物なのである。

ヴィトゲンシュタインは、このハイデッガーと対照的な言葉を記している。

1. 世界は成立していることがらの総体である。

1.1 世界は事実の総体であり、ものの総体ではない。

私の考えも、ヴィトゲンシュタインに与するものである。神が物であるなども、驚くべき言葉である。大抵のキリスト者は怒りだすであろう。有名なヨハネ伝の冒頭に、次のごとくある。

神は言葉であった。

私の確認したかぎり、いかな異端にも、神が物であるなどと主張する教説はない。ハイデッガーは無神論者でもあったのだろうか?

ハイデッガーの批判を続けてきたけれども、急いで弁護もしておかなければならぬ。ハイデッガーが《真理》という語を用いだすあたりから、彼は芸術と世界の真実の一端を掴んだのではあるまいか、と言いうるからである。

世界と大地の相互対立は闘争[Streit]である。(中略)

われわれは、作品において何が活動しているのかを、作品のこの安らいからはじめて看守できる。これまでのところ、〈芸術作品において真理が作品の内へと据えられる〉ということは、依然として先取りした主張にとどまっていた。作品の作品存在において、真理はどのように生起するのか。すなわち、いまや、世界と大地との闘争を闘わせるこのにおいて、真理はどのように生起するのか。真理とは何であるのか。

ここで《大地》と言われているものは、芸術作品の物的なものと言われてきたものである。《大地》に対照された《世界》とは何であろうか? 芸術を芸術たらしめるもの、ハイデッガーにおける《真理》は、《世界》と《大地》とのせめぎ合いに起こるのだという。

真理とは、真なるものの本質を言う、われわれはこの本質をギリシア人の言葉を回想することから思索する。アレーテイア[ἀλήθεια]とは、存在するものの不伏蔵性[Unverborgenheit]を意味する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?