迂闊に触れてはイケナイ。「デュシャンとゴダール」

いきなりタイトルで「迂闊に語ると夜の街で絡まれる二大巨匠」の名前を出してしまいました。

とりあえずアートについて初めてここに書くので、ここは一つ「私の一番好きな」アーティスト、マルセル・デュシャンから始めたかったのです。

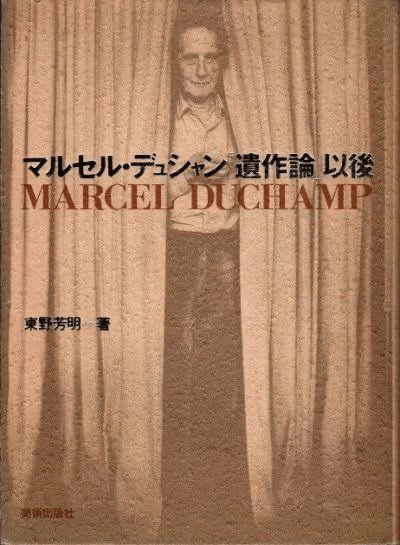

デュシャンを知ったのは三多摩のアートスクールに通っていた時、現代美術評論家のレジェンド、東野芳明大先生から直々に「アンフラマンス」についての講義を受けました。

その後、どっかの美術展覧会にデュシャンの『泉(レプリカ)』が展示されていて、私はそれを生で見て大爆笑してしまいました。

「レディメイド」の「レプリカ」って何だ⁈と、今でも笑いが止まりません。

さらに、

ちょっと前の展覧会で、この『泉』がガラスケースに入れられて展示されている様を見て、これまた爆笑しました。

「便器」が「ガラスケースに鎮座」です。

これは運営サイドも共犯なのかは分かりませんが、21世紀の現在でもバリバリの爆笑事案です。

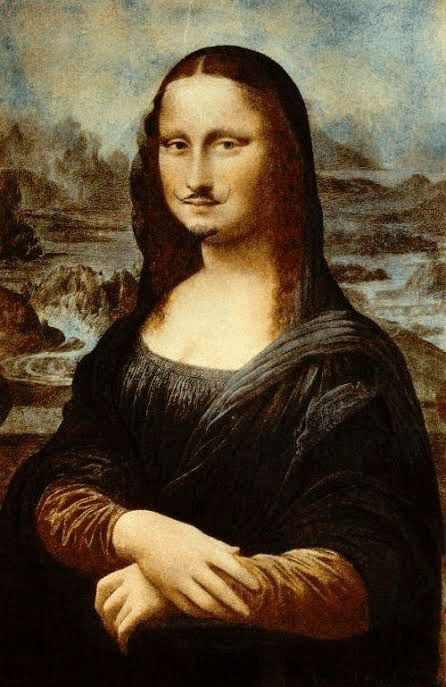

そして次に触れたいのが『L.H.O.O.Q.』、

ご存知、モナリザの肖像に髭を描いたものです。

この作品の解釈につきまして、フランス語読みで「彼女のお尻は熱い(彼女は性的に興奮している)」というのが定説の「意味」らしいのですが、

私はフランス語には全く通じて無いのですが、

これ、和訳から察すると、要するに「アナ◯セック◯」の事ではないのでしょうか?分かりませんが。

例えば、私は三多摩のアートスクーラーの時から新宿二丁目で遊ぶのが大好きで、最近では「ノーパンスウェットナイト」という神イベントが(アート的観点から)衝撃的でした。

という訳で、この作品は、ルネサンス期のアート世界を取り巻くLGBT百花繚乱ムーブメントの隠喩的作品だと私は勝手に解釈しています。もちろん責任は持ちません。

そしてそして、

私が一番好きな作品は『大ガラス』。

1980年代に多摩美術大学と東京大学が共同でこの作品のレプリカを作りました。

私はデュシャン大回顧展ツアーの横浜美術館でそれを見ました。

一言、超カッコ良かった。

それは「意味」でなく、「物(ブツ)」として。

そして現物を見て分かったのですが、

この作品はガラスであるが故に「作品のみを見ることが出来ない」のです。

見ようとすると、必ず反対側の空間も同時に目に入ってくる。

これは単純なようで凄い仕掛けだと思います。

さて、

東野芳明大先生のデュシャン論は、言葉がフロウしながら、どこにも着地せずに漂ったまま「ポエジー」を生み出します。

色んな批評家やら学者さんやらが、デュシャンを「着地」させようとデュシャンのばら撒いた「引用」のコラージュに「一つ一つ丁寧に」意味づけを施していくのとは真逆に、

東野大先生のテキストは「着地」を回避しながらひたすらフロウするのです。

この感覚から私が連想したのが、ジャン=リュック・ゴダールです。

これまた、ここから「私とゴダール」から始めてしまうので、暇な方だけお付き合いを願います。

ゴダールを初めて観たのが高校二年生、ゴダールの『気狂いピエロ』と、フェリーニの『8 1/2』を田舎街の映画館で併映するという過激な20世紀の日本でありました。

私は田舎の高校の美術部の同級生と初ゴダールを観に行ったのですが、

その「途轍もない衝撃」を表現するために、みんなで学校で「気狂いピエロごっこ」をしました。

「ハサミ、チョキチョキ」は、当時の思春期の若者の間の流行りポーズでした。

細かい事はなんだかサッパリ分からないが、途轍も無いエネルギーが田舎の高校生に突如発生したのです。

ゴダールの引用の「意味」は1ミリも分からなかったのにも関わらず、その「グルーヴ」はしっかりと受け取ったのでした。

そのゴダールを公に「意味」から救出したのが、菊地成孔先生が称するところの「カフェ・ゴダール」です。

時はミレニアム、1990年代後半から2000年代前半のお話です。

今やバビロン・タウンである「中目黒」ですが、20世紀末まで、

そこは「リーマン天国、ガード下の赤提灯パラダイス」でした。

今やオシャレ花見のメッカである目黒川も当時は薄ら汚いドブ川。

そんなゲットー中目黒に、ポツリポツリと、何というか「好事家の隠れ家」的なお店が出始めた、

すなわち「カフェ」の始まりです。

これは歴史家として私自身が体験した史実を記しておきますが、

日本におけるミレニアム期の「カフェ」ムーブメントの総本山(裏)は、恵比寿の「インスタント・カフェ」です。

そこには、「ミッドセンチュリー」への偏愛に満ちた、家具、ポスター、音楽に溢れていました。

夜な夜な、日本の「モンド・カルチャー」(と文字化すると大変に恥ずかしいが)の元に、東京の夜の街の好事家たちが集い大フィーバーしていました。

日本における「カフェ」の発生と「ミッド・センチュリー」嗜好は完全にイコールで結ばれていた事は、当時は当たり前の話でしたが、

現在では史実として特筆しておく必要があるようです。

そして同時期、目黒川沿いに今や神話的存在である「オーガニック・カフェ」がオープンしました。

そこでは夜な夜な、「音を消した」ゴダール映画が、プロジェクターで壁に投影されていたのです。

深夜にボロボロのミッドセンチュリー・ヴィンテージ・ファーニチャーに座りながら、Tシャツにジーンズの可愛い女子店員さんをチェックしつつ、時折り壁に投影されるゴダール映画をボーっと眺める、そんな時代が到来しました。

この20世紀ミレニアムに発生した日本の中目黒界隈の「カフェ・カルチャー」と「お洒落ミッドセンチュリーなゴダール」は見事なまでにハマり、このカルチャーの一つのアイコンになっていました。

例えば、あるジェネレーションにとっては、雑誌『relax』の時代と言えば分かりやすいかもしれません。

あの1990年代後半から2000年代前半、バブル経済が崩壊してバブル・オジサン達が退場した後の東京を、我々が痛快にウキウキと大手を振って闊歩していた時代でもあります。

あの時の「抜けの良い空気」、「目黒川を吹き抜ける新しい時代の風」は忘れられません。

それはすなわち、

「我々のお洒落ゴダール」を「意味」という抑圧から解放した気持ち良さとも言えるかもしれません。

団塊オジサンや、映画オタク(最近はシネフィルと呼ぶらしい)さんたちが知る由も無い、

「我々の価値観」が具現化した世界があの時の中目黒には現出していたのです、お洒落で可愛い女の子達の超援軍と共に。

そしてそれは「DJカルチャー」の発生と時を同じくしていました。

「全ては同列であり選ぶのは我々だ」という、振り返れば東野芳明先生のお言葉通りの「受け手の時代」がやって来た訳です。

それは、映画オタクさんや団塊おじさんやらの「あっちサイド」とは全く断絶した、「こっちサイドのスタイルの時代」の到来でもあり、そのアイコンの一つが「カフェ・ゴダール」でした。

何しろ、ゴダール作品の音を消して、カフェのBGMや店内の客の騒めきと勝手にリミックスしてしまうのです。

逆説的にゴダール的と言えばゴダール的な手法であるところが妙です。

さて、

そんな中目黒も、今や「都市開発バビロン」になってしまいました、、、

ただ、デュシャンとゴダールは「現在も夜な夜な都市の狭間で踊りまくる我々」と共に、永遠にフロウし続けることでしょう。

FIN.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?