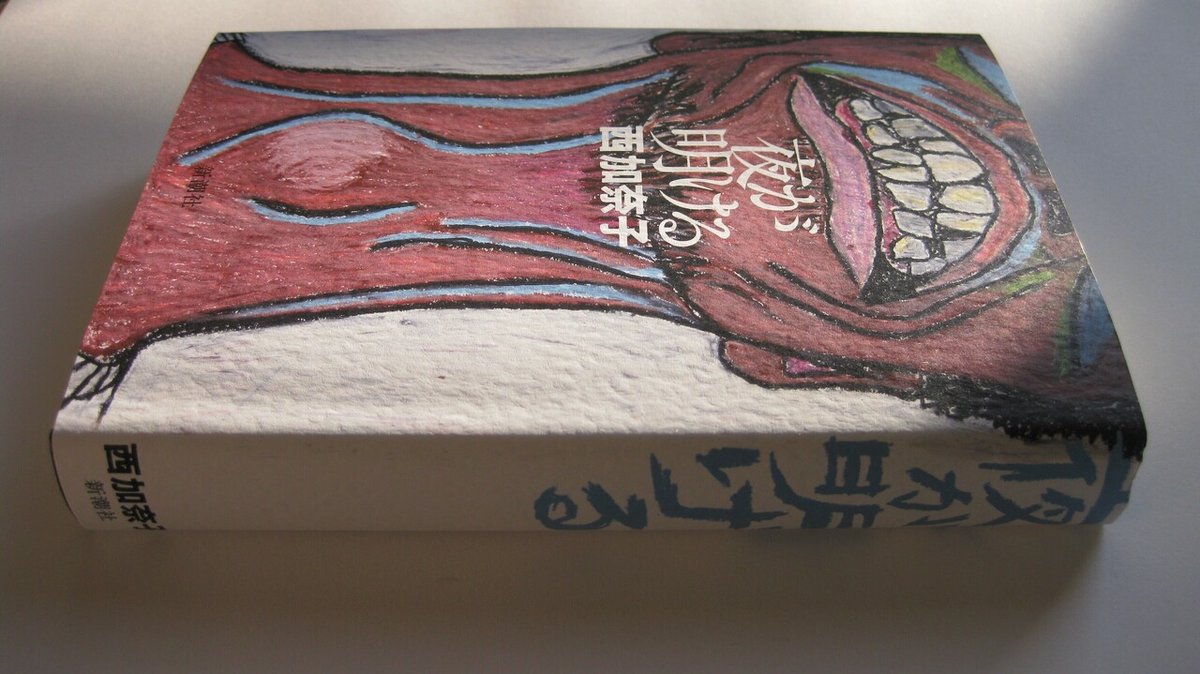

「夜が明ける」西加奈子 想像力の敗北 夜が始まり殺戮が開始される

No1:夜が始まり、殺戮が開始される。夜の闇の中で

夜が始まり、殺戮が開始される。夜の闇の中で。

現実にフィクションが敗北し、フィクションは放棄される。小説がフィクションというその想像力を自らの手で棄て、小説家が小説家であることを断念する。現代の日本が、真昼の光の中で、その凄まじい暗黒の相貌を隠すことなく誇示し、巨大な口を開け、その暗黒と戦う唯一の戦士である小説家を頭から噛み砕き、その想像力を飲み込み、勝利の咆哮をする。

「夜が明ける」は怖ろしい小説だ。ここで言う〈怖ろしい〉という意味は、小説家が小説を放棄し、フィクションが現実に圧し潰されることを受け入れ、フィクションが現実に抗うことを諦めるという意味である。小説家が小説というフィクションを見殺しにしているのだ。わたしたちは言葉によるフィクションが撲滅される〈怖ろしい〉光景を目の当たりにする。出現する現実に小説が敗北する痛ましい血まみれのその光景。つまり、小説「夜が明ける」は想像力が現実に飲み込まれるその凄惨な様が描き出されている。

小説でありながらも、この小説は小説の力を、あるいは、フィクションの力を信じ切ってはいない。作者の西加奈子さんは小説家でありながら、しかし、それでも、フィクションを信じ切ることができなかった。私は、そのことを責めるつもりはない。現代の世界において、フィクションの力を信じ小説家であり続けることの困難さを思えば、そうなってしまうのだろう。それが小説家に対する最大限の侮蔑だとしても。

この小説は書かれるべきではなかったし、書いてはいけないものだった、と私は思う。想像力が現実によって踏み潰されてしまった。これは小説の敗北だ。小説というフィクションの想像力の敗北だ。

No2:終わってはいない、これは始まりなのだ。

「夜が明ける」と題されている小説だが、そうではない。この小説の終わりに、その題名の名の通りの、光が満ち溢れ始まる夜明けを、期待してはいけない。この小説は、その題名とは、真逆の、夜の始まりを告げる言葉によって終わる。全てが夜の闇に溶け込む未決の不安定な形で小説は終わる。

違う。この小説は終わってはいない。これは始まりにすぎない。これは夜の闇の中で始まろうとしている残虐で容赦のない殺戮の始まりにしかすぎない。この小説は夜の戦いの幕開けを、その戦いの開始の怒号を告げるものでしかない。

殺戮はこれから始まる。

終わってはいない、これは始まりなのだ。

No3:複雑な語り口と単純な物語、あるいは、物語と登場人物たちが語り口の後からやって来る

この小説の登場人物はそれほど多くはない。また、語られるその登場人物たち、彼ら、彼女らの人生の物語は決して複雑で驚かされるような劇的で華やかで煌びやかなものでもない。物語の主軸となっているのは、二人の男の出会いと別れの物語だ。そして、その二人の困難な人生という物語とその物語を巡る人々の物語でもある。その物語は、或る意味、ありふれた人々のありふれた単純な物語なのかもしれない。その物語が彼ら、彼女らにとって、それ以外のものが存在しない掛け替えのない唯一の物語であったとしても。彼ら、彼女らが、この世界の中で、その単純な物語の中で、登場人物として存在するしかなかったとしても。

だが、しかし、それは、その彼ら、彼女らの物語を語る小説「夜が明ける」が単純なものであることを意味してはいない。この小説は単純さと複雑さが入り組んだ複層的な構造を持つ小説だ。その登場人物とその物語において、単純であり、その語りにおいて、複雑なものなのである。その単純と複雑が絡み合った構造が、この小説に独特の陰影を刻む立体性が与えることになる。

物語を語る語り口に幾つかの仕掛けが設けられ、それが小説にミステリー的な謎解き的な側面を持たせ、読み手を飽きさせないものとしている。語り口の複雑さが読み手の物語を読み進める駆動力として機能し、強い力でぐいぐいと読み手を引っ張る。その技巧を尽した複雑な語り口が、この小説の最大の魅力であり、それがこの小説に立体的奥行きを持たせている。手練れの小説家である作者・西加奈子の小説家としての熟練の技術力が行き渡った小説ということである。

しかし、ここでこの小説の構造が形成する立体性を詳細に分析するようなことはしない。なぜなら、その分析はこの小説の核心を何一つ刳り貫くことに繋がらないからだ。小説によってはその構造の在り様そのものが、その小説の核心と直結しているものがある。だが、「夜が明ける」はそうした小説ではない。小賢しくこの小説の語りの立体的構造を解き明かしたところで、何ひとつ、意味を成さない。そうした分析や解析は醜悪で愚かなことでしかない。(と私は思う。)

但し、少しだけ言いたいことが私にはある。これだけ絶妙な語りをしていながら、なぜ、物語とその登場人物たちに語り口相応の立体性が欠けているのか? そうなのだ、「夜が明ける」は語りとその語られる物語の間に、避け難い落差が存在しているのである。その独特の語り口で語られるその語りの放つその色彩と音響が、なぜか、物語と登場人物から生まれて来るものでないのである。

本当であれば、存在する物語と登場人物を源として放たれる、轟音としての、あるいは、囁きとしての色彩と音響を言葉として受け止めるために、それ見合った語り口が必然として発生してくる。語り口は物語、あるいは、登場人物たちの後からやって来る。しかし、「夜が明ける」はそれが逆転し、物語と登場人物が語り口の後からやって来る。

小説「夜が明ける」の持つ力の限界がそこにある。(と私は思う。)残念ながら、「夜が明ける」は、そこに魅惑的な語りは存在するのだが、それに拮抗する物語と登場人物たちの造形にまで至らなかった。そのため、圧倒的な力で押し流されるように読み終えてしまった、その後に、読み手の中でその物語の立体性が消滅してしまい、物語とその登場人物たちが空疎な平板なものに見えてしまうのである。読んでいる間の興奮と読み終えた後の空虚。「夜が明ける」は、〈アキ〉という異形の人物を造形しながらも、それを突破口とする強靭な物語を作り出すことはできなかった(あるいは、しなかった。)。

No4:最高の読み物としての「夜が明ける」、あるいは、フィクションという想像力は棄てられ現実に敗北する

「夜が明ける」は読み物としては最高のものだと思う。

読み物とは、〈現実を忘れるための現実の時間を費やすための、言葉で作られた消耗品としての物語〉のことである。そして、小説とは、〈人間が現実に抗うための、言葉で作られた想像力としての物語〉のことであり、〈言葉によるフィクションという想像力〉のことだ。

だからこそ、言う。小説をフィクションであるとし、フィクションが人間が現実に抗う想像力であるとするのであれば、「夜が明ける」は〈読み物〉であって、決して、〈小説〉ではない。「夜が明ける」は小説であろうと、もがき苦しみながらも、その結末において、小説であることを無惨にも断念することになる。

そして、そのことが、この小説の終わりにおいて、フィクションという枠組みを超えて現実の世界への侵入を可能にさせ、フィクションと現実との接合を可能にさせた。これは小説というフィクションの力の強さが現実を侵犯し得たのではなく、その小説というフィクションの力の弱さ故に行われたことだと思う。現実の持つ苛烈さをフィクションの中に取り入れることで、ようやく、作者はこの小説を終えることができたのだ。作者は小説というフィクションを、或る意味、放棄することでしかこの物語を終結させることはできなかった。

その終わりは、フィクションが現実に抗い切れなかった瞬間でもあり、フィクションが現実に敗北したとも言える。勝ち負けでそのことを捉えるべきではないという事を承知の上で、敢えて、言う。繰り返す。フィクションという想像力は棄てられ現実に敗北した。

想像力(フィクション)は何処へ行ってしまったのだ?

No5:全ての怒りと暴力を自分自身に向ける「夜が明ける」の中の人々、あるいは、羊たちの沈黙のように

「夜が明ける」の中では、信じられないくらい誰も怒らないし、暴力を振るわない。いや、正確に言えば、激しく怒っているし、暴力を振るっている。しかし、その怒りと暴力の全てを自分自身に向けている。他者ではなく。当然、他者の集まりである社会に対してでもなく。全ての怒りと暴力を自分自身に向けている。その理由を問わず。本当に、理由がどれほど理不尽なものであれ、その理由が、誰がどのように考えても、彼ら、彼女らにその理由は無いことは明らかなのに、彼ら、彼女らは、その根本的な理由は自らに起因するかのように、自分自身を痛み付ける。それが当たり前のことであり、そうすべきことであり、そうしなければいけないことであるかのように。本人も周囲もそれらを取り巻く全てがそうさせる。

それこそが倫理的なことであり、人間的であるかのように。それこそが礼節であり、人として正しい行いであるかのように、自分自身を痛み付ける。

まるで、羊たちの沈黙のように。家畜の群れのように。あたかも、世界が家畜小屋であるかのように。まるで、人間が家畜とそれを飼育し収奪する者たちに区分され、それが覆すことのできない決定された事であるかのように。まるで、世界には自由が存在しないかのように。

彼ら、彼女らの無知と無謀と悲惨を、自らが身を置く絶対的な安全地帯のその高みから、他人事として優雅に笑うこともできるのかもしれない。その惨状を見ないように目を覆うこともできるのかもしれない。あるいは、自分事として、涙を浮かべ慈愛に満ちた顔で同情し、彼ら、彼女らに自分が出来る最大限の施しは何だろうか?と思うこともできるのかもしれない。

でも、しかし、それらの全部が全部、偽善にすぎない。それらは偽りでしかない。言葉に出して指摘することさえバカらしくなるくらいの見え透いた偽善でしかない。今、自分が立っているその場所が偶然の仮初めのものでしかないにもかかわらず、内心では、本心では、自分が彼ら、彼女らではないことに、心底、安心しているだけなのだ。自分が人の形をした家畜を飼育し屠殺する側に存在しているという自覚の決定的に欠落した無知と偽善と傲慢。

「まあ、かわいそうに、ほんとうに、大変ね、頑張って、応援しているわ」

No6:「苦しかったら、助けを求めろ」、と言いつつ、その声を蹂躙する者たち、あるいは、残忍で冷酷なわたしたちの非情の世界

「苦しかったら、助けを求めろ。」(「夜が明ける」P380より引用)

苦しめているのは誰なのか? 誰が誰を苦しめているのか? そのことを問わずして、誰が誰に言っている言葉なのだ。これは。

わたしたちがどれほど多くの助けを求めて上げている声を、黙殺してきたのか? 聞こえないふりをしてきたのか? 知らないふりをしてきたのか?まさか、忘れた訳ではないだろう。まさか、他人のことだと思っているのか。必死になって、地面に頭を擦り付けながら、助けて助けて助けて助けて、と悲鳴を上げる人々たちを、わたしたちは、そのわたしたちのその足で踏み躙り、その手で汚物を振り切るように払い除けてきたのではないのか? 誰もが当たり前のようにそうし、誰もがその光景を当たり前のように受け入れてきたのではないのか? その残忍で冷酷なグロテスクな殺戮の光景を。

「苦しかったら、助けを求めろ。」、と言いつつ、その声を蹂躙する残忍で冷酷なわたしたちの非情の世界。

誤魔化すのはやめろ。知らないふりをするのはやめろ。聞こえない見えないふりをするのもやめろ。無様で愚劣な言い訳を言うのもやめろにしろ。

あなたのことだ。わたしたちとは、それは他の誰でもないあなたのことだ。そして、それは、わたしのことだ。紛れもなく、わたしこそが、その助けを求める声に耳を塞ぎ蹂躙した者だ。わたしこそが残忍で冷酷で非情な世界の暗黒の混沌、そのものだ。

No7:世界とひとりの人間の間の関係について、あるいは、わたしたちは世界の奴隷ではない

ひとりと世界との間に結ばれたシンプルで厳粛な関係について、あるいは、ひとりと世界との関係を書き換えることについて。

人はひとりとして世界の中に存在するために、世界と関係を結ぶ。ひとりがひとりであるために、世界が世界として存在するために、ひとりが世界と関係を結ぶ。ひとりのために世界が存在しているのでもなければ、世界のためにひとりが存在しているのでもない。ひとりがひとりとして存在するための、ひとりひとりによって構成されている世界が世界として存在するための、ひとりと世界との間で結ばれる、ひとりと世界が成立するのための原理としての関係。ひとりはひとりだけで存在しているのではなく、世界は世界だけで存在しているのでもない。そのひとりと世界との間に結ばれたシンプルで厳粛な関係の中に、ひとりと世界は存在する。それ以外に、ひとりと世界の存在の在り様はない。

ひとりと世界との間に結ばれたシンプルで厳粛な関係。そのひとりと世界の関係が人間の自由を生み出す。人間が人間であるための根拠としての自由。世界に従属するのでもなく、ひとりに従属するのでもない、ひとりがひとりであるための自由。自由が自由として存在し形を得るために、ひとりと世界の関係は、必要不可欠なものなのだ。

しかし、それでも人は何かしらの宿命に絡め取られてしまうことになる。不完全な存在である人間の賢明さと愚かさの誘惑が生み出すその宿命。

ひとりの人間がその宿命を変更するために、世界を変更しようとする。その宿命が世界とそのひとりとの間に結ばれた約束であるからだ。その約束事という宿命を変更するために、そのひとりは世界に挑むことになる。そして、そのことが自分自身に挑むことでもあるということは言うまでもない。

宿命を切り開くことは、世界を切り開くことでもある。決して、それは自己の中に自閉しているものではない。ひとりは世界との関係の中に存在し、世界はひとりとの関係の中に存在している。そのことを忘れてはならない。

わたしたちは世界の中に捕らえられた囚人でもなければ、世界のための奴隷でもない。家畜でもない。わたしたちには自分自身の宿命を変更するために、世界を変更する自由を持っている。想像力を奪い、世界の中に人を閉じ込めるようとするものたちに抗う自由を、わたしたちは持っている。

世界とわたしたちの関係を書き換えろ、その自由の手で。

変更せよ、世界を。

追伸:「夜が明ける」と「テスカトリポカ」、二人の異形・アキとコシモ、あるいは、暴力が放たれる場所を貫く子午線

もうひとりのアキであるコシモ、もうひとりのコシモであるアキ。

この、まるで相似形を成しながらも対極に位置するふたりの異形の者。偶然でしかないのだが、二人の異なる小説家によって創り出されたその者たちが、なぜ、これほどまでに、相似形を成すのか? そして、彼らが、なぜ、対極に位置しているのか?

まるで、それは同じ一枚のカードの裏と表を見ているかのような錯覚さえ覚えてしまう。見掛けの表面的な平穏と平和の裏返されたその根底で渦巻く、混沌とした暗黒の汚泥の現代の日本に生まれるべくして生まれて来た異形の者たち、アキとコシモ。彼らは現代の日本の光と闇の具現であり、現代の日本の希望と絶望そのものだ。現代日本という時空の中で現実と格闘する小説家の想像力が、必然として、アキとコシモという二人の異形を生み出した。

だが、その二人の異形の者の物語の結末は全く異なったものとなっている。何がその運命の分岐点となったのか? そこに暴力の解放の在り様が存在していることは明らかだ。暴力が何処へ向かうのか、それが運命の分岐点となっている。

想像する。小説家の放つ新たなるフィクションを。

アキとコシモが、もし、出会っていたとしたら。まるで、合わせ鏡のような双子のような存在のアキとコシモ。相似と対極。その外へ向かう暴力と内に向かう暴力が出会っていたとしたら、そこにいかなる物語(フィクション)が生まれるのだろうか? その物語(フィクション)の中で、暴力はいかなる形で解放される、あるいは、封じ込められるのだろうか?

わたしたちは生まれ変わった異形の双子たちが、世界を変更する姿を目撃することになるのかもしれない。外へ向かう暴力と内へ向かう暴力が激しく戦う世界を変更する物語。

その新たなる物語(フィクション)の、巨大な暴力が放たれる、あるいは、封じ込められるその場所を示す子午線が、現代の日本を貫くように横断する。その深い静けさとは裏腹の表面には顕れることのない目に見えない暴力が、沸騰しその臨界点まで到達している場所、日本にその子午線が刻み込まれる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?