#複製

山の記憶、「山」の記憶

今回は、川端康成の『山の音』の読書感想文です。この作品については「ひとりで聞く音」でも書いたことがあります。

◆山と「山」

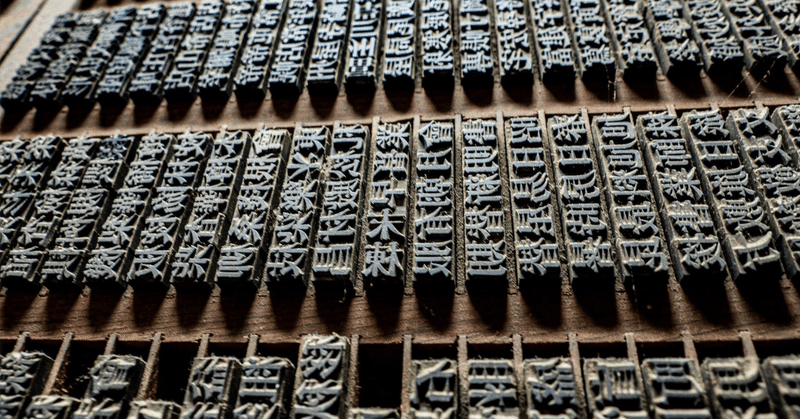

山は山ではないのに山としてまかり通っている。

山は山とぜんぜん似ていないのに山としてまかり通っている。

体感しやすいように書き換えると以下のようになります。

「山」は山ではないのに山としてまかり通っている。

「山」は山とぜんぜん似ていないのに山としてまかり通って

【レトリック詞集】人間の「人間もどき」化、「人間もどき」の人間化

今回は、「【小話集】似ている、そっくり、同じ」の続編です。

【レトリック詞1】賞賛、嫉妬、恐怖

人には、ヒト以外の生き物のすることで、笑って済ませることと笑って済まされないことがある。人が笑うのはプライドがあるせい。

人には、機械のすることで、許せることと許せないことがある。人が許さないのはプライドがあるせい。

*

AIに対し、人はきわめて人間的に反応する。ほほ笑む、嫉妬

とりあえず仮面を裏返してみる(断片集)

今回も断片集です。見出しのある各文章は連想でつないであります。緩やかなつながりはありますが、断章としてお読みください。今後の記事のメモとして書きました。

看板、サイン、しるし

街を歩くと看板がやたら目に付きます。目に付くと言うよりも、こちらが無意識に探しているのかもしれません。無意識に物色しているとも言えそうです。

たぶん、そのようにできているのでしょう。看板は人の目を惹いてなんぼだと