#読書感想文

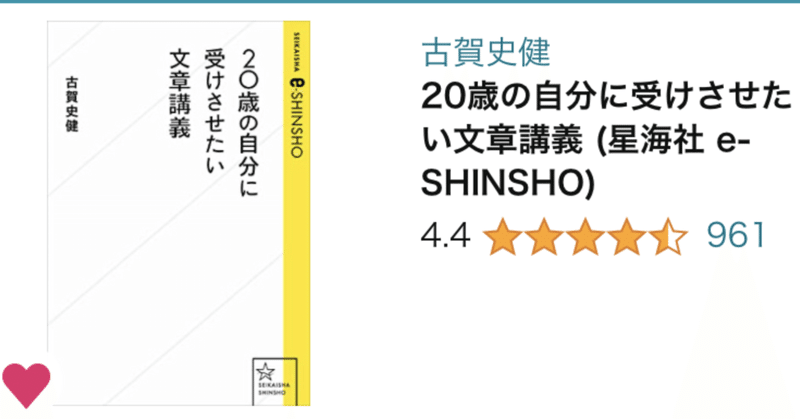

『20歳の自分に受けさせたい文章講義 (星海社 e-SHINSHO)』

『20歳の自分に受けさせたい文章講義 (星海社 e-SHINSHO)』原稿

古賀史健著

著者はフリーランスライター

1973年福岡県生まれ。かねて映画監督を夢見るも、大学の卒業制作(自主映画)で集団作業におけるキャプテンシーの致命的欠如を痛感し、挫折。ひとりで創作可能な文章の道を選ぶ。出版社勤務を経て24歳でフリーに。30歳からは書籍のライティングを専門とする。

「話すこと」と「書くこと」は

『ローマ人の物語 28』

「ローマ人の物語 28」

塩野七生著

「ローマによる平和」を人々が享受できた背景には、社会基盤の充実があった。本書では、インフラのなかでも、水道、医療、教育が取り上げられている。

印象に残ったこと

①水道、浴場

ローマの水道は、流し放しだった。そのため、塩素などの消毒をしなくても、水質は良好だったらしい。

公衆浴場は、男女混浴だった。(ハドリアヌス帝が、男女別浴に変えてしまったが。)