- 運営しているクリエイター

#建築

自分の地図をつくる洞察力とは【本:建築のエッセンス】

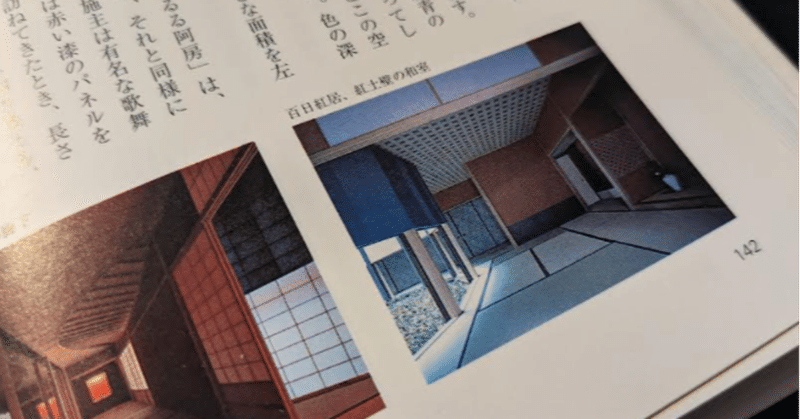

2000年に、建築家の斎藤裕氏により発行された『建築のエッセンス』という本からは、建築家の情熱と奥深さ、そして日本の空間と色彩美を学んだ。

「日本の建築って、なんで色彩が無くてつまらないんだろう」そんなことを南米や東南アジアで考えていたけれど、まさか日本の茶室や書院造に美しい空間と色彩を学ぶとは。そういえば、今思えば旅籠や書院造も、籠るだけ、書くだけ、という質素でいて壮大な花鳥風月を感じる場所だ

スリランカの熱帯建築とは【本:熱帯建築家ジェフリー・バワの冒険】

ちょうど、隈研吾氏と山田由美氏著書の『熱帯建築家ジェフリー・バワの冒険』を読んだ後に、スリランカの友人にThe Barnhouse Studioというコロンボ市から約1時間の場所にある竹建築の場所を紹介され、ベトナムのメコンデルタにあるEco Bamboo Villageを思い出した。(以下は、The Barnhouse Studio のサイトにあった写真。ウッディな感じと、挙式や食事パッケージの

もっとみる