環境と建築と人間の関係【本:「組み立てる文化」の国】

偶然、図書館で見つけた建築関係の本。1984年に出版されている本で、著書の若山氏は他に『建築へ向かう旅』(旅行記の形をとった建築論からの文化論)と『風土に生きる建築』(建築構法の分類・分布・風土との関係研究)を出版されている。どちらのタイトルにも、興味がある。

ペラペラとページを読み進めていると、あとがきにこのようなメッセージがあった。これを読んで、私は、読むことを決めた。

「10年間勤めた設計事務所をやめて大学の教官になった。給料は減った。家は小さく、遠くなった。ーどちらがよかったかなど今もって分らない。両方経験し、人生に変化があったことだけがよかったのだろう。」

「建築へ向かう旅はまだ続いている」

図面を前に建築を設計する行為と、原稿用紙を前に論理を組立て文章化する行為

文章には施主がいないし、建築基準法もなく予算の制限もないので、自分の好きなように思い切った設計が可能で、どんなに高価な素材つまりどんなに輝く言葉を選んでもいい。だから私は建築設計の条件の不自由さからくる不満を、自由に文章を書くことで解消していたようなところがある。

確か、建築家の隈研吾氏も似たようなことを言っていた気がする。そして、どこか自分自身の論文や研究への「不自由さ」と文章を書くことの「自由さ」のバランスをうまくとろうとしている感覚と、少し似たようなものを感じた。

学問・芸術・思想・文化は知的構築

建築・機械・都市・文明は物的構築

積み上げる建築に対して組み立てる建築を、

積み上げる文化に対して組み立てる文化を。

ナイル川から始まる物語

人間の、積み上げるという意志の塊

環境と建築と人間の関係

東南アジアの湿潤環境

ユーラシア大陸という歴史の中心舞台の西と東、

西はキリスト・イスラム教を中心とし、

東はヒンズー・仏教を中心とする宗教世界

建築技術

西洋建築の技術は科学とエネルギーの技術であり、

日本建築の技術は技と調整の技術

文化の構造は複合的である

砂漠のかなたに、日本文化の位置づけられる座標が浮かび上がってくるような気がする。風土と歴史の軸の上に。

ヨーロッパ帝国主義、グリーク・カラム

建築は未来への書物、建築とは歴史を伝えることだったのである

西洋文化における思想の正当性は宇宙からの整合性に裏打ちされているが、日本文化における思想の正当性は現実社会の構成原理によってのみ裏付けされているように思える。宗教的論争、商売上の競争、戦争、あらゆる闘いが西洋社会においては宇宙的(普遍的)正義の名のもとに行われる。日本では、現実の矛盾を解決し社会的つじつまを合わせるために、闘いの前にまず「調整」ということが行われ、その調整を有利に運ぶために根回しがあり、政治力が発揮される。

西洋建築の歴史は、とにかく高さへの挑戦の歴史だった

国家、民族、家族、村、街、都市、宗教、思想、あらゆる勢力それぞれを取り囲む壁が西洋社会には存在する。その壁の内側を更に細かく、分割に次ぐ分割を重ねて行きつくところが個人という壁であり、個人という思想であった。ヨーロッパ近世の人間思想の確率、近代の社会思想の展開、それは全て、個人という不可分の社会単位の概念に基づいて構成されたもので、その思考によって立つ論拠に必ず個人がある。

ルネッサンスの芸術家にも、ルターの信仰にも、ホッブス、ロックの政治思想にも、ルソーの社会契約論にも、マルクスやフロイドにも、その思想の根底に、確固たる「個人」がある。

この世の存在の全ては小さな粒子からなるという原子論の考え。

西洋の建築は壁の建築

日本の建築は屋根の建築

古来、日本の芸術家、宗教家が、旅に題材を得、旅に修業したのは、独立した個人を主張するため、屋根を出るため。芭蕉は旅を住処とし、旅に病んで旅に死んだ。

生活も、思想も、建築空間も。

乾燥気候、湿潤気候、樹木植生の希薄な地域と濃密な地域。

石を積み上げて造る組積構法と、木を組み立てて造る軸組構法。

気候と構法

植生と構法

自然環境が人間の性格や能力を決定づける、という環境決定論というのは古代ギリシャ、イオニア学派に端を発するものらしい。

ヒポクラテスの著作に、アジアは温暖で作物も家畜も育つがそのために人間は温順で怠惰である、北方は寒冷で自然の恵みに乏しく、人間は進取的でない、その中間にあるギリシャは変化に富み人間は勤勉で自主的で知性的である、という都合のよい論がある。

梅棹忠夫『文明の生態史観』

ヨーロッパは組積建築圏の周辺で、木造建築はあるのはあるが、宗教建築や公共建築は全て組積造りであり、文化的にも組積建築圏に入れられる。

日本

1.自然風土

温度条件でいけばやや高温側、乾湿条件でいけばかなり多湿側。

植生の点から、日本は針葉樹を多く有することにおいて東ヨーロッパに類似し、広葉樹を多く有することにおいて東南アジアに類似している。

2.世界という舞台での位置

東の離れ小島。文化の風は西から吹いてくる。東の果てだけに、全てを吹き飛ばして台風の中に巻き込んでしまうほどの風力は既に失っている。この地の家は、強雨強風に対しては時に閉め切り、ここちよい涼風には窓を開け、風鈴の音と共に迎え入れる、という世界でも稀な可動調整装置の「建具」を備えている。

3.建築構法「組み立てる文化の国」

木を組み立てる、ということにおいてこれほどの成熟を遂げた文化は他にない。ヨーロッパ的な重厚な組積的なものとは異なり、また東南アジアに普通に見られる柔軟な編成的なものとも異なる、精巧さを有している。

パルテノン神殿:西洋科学の礎、知の結晶

古代ギリシャは知性と理性と美の王国であった

哲学、物理学、科学、天文学、数学、医学、法学、道徳、芸術・・・

ローマの建築は、巨大、そして実用性

巨大な建築は、力を、組織を、技術を、科学を、社会を、そして永続性をも意味する。パックス・ロマーナ。劇場、闘技場、浴場・・・

ゴシック建築(ノートルダム寺院、ストラスブール大聖堂、ケルン大聖堂、ウェストミンスター寺院など)の建築は、宗教行為そのもそであったといえる。上に、天に、神に、向かった

古中世ヨーロッパ:キリスト教、ラテン語、石造建築

奈良期日本:仏教、漢語、寺院建築

ドナルド・キーン氏『日本の文学』

源氏物語:ここには、漱石の倫郭塔の場合とは逆に、石や煉瓦を積んだ組積建築の文化に育った人間が、木や草で造られた軸組建築の文化に触れたときに感じる時間概念の浮遊感がよく表れている。平安時代の王朝建築は寝殿造りといって、極めて日本的な、開放的で、洗練された美学に基づいた空間。日本の宮廷人はここで花鳥風月に接し、歌を詠んだ。草も木も、花も鳥も、全て時の流れに応じて移り変わり、その時々の自分を演出する。そこに過去はない。あるのは現在、今生きている現在のみである。移ろうということだけが不変の事実であり、変化し続けるということが永遠であった。その永遠は、過去から未来へ直線的に連続する永遠ではなく、移り変る現在があり続けるという永遠である。日本の文化はそういう環境の中で育まれた。

桂離宮:朝廷文化らしい「雅び」を同時に表現している

金閣のような、これ程派手な、また徹底した意匠というのは、日本にはそれまでほとんど登場していない。大陸では宗教建築や宮殿建築を金銀極彩で飾り立てるのが当たり前であるが、日本ではそれが不思議に抑えられていた。東照宮や歌舞伎、浮世絵の存在をもって反論を唱える向きもあろうかと思うが、おしなべて、日本人は色彩を制御する。中国、東南アジア、インド、西アジア、ラテン諸国、アメリカ大陸でされも、我々が訪れてまず強く印象づけられることは、その色彩の強さ、あざやかさ、くどさである。極彩の装飾で覆われた寺院や宮殿には、圧倒はされるが、どうもなじめぬところがある。

文学における、俳句、和歌

これほど語数を厳密に限定した詩形式は他にないだろう

行間を読む、という文学的態度は日本語の一つの技術

自動車、家電、テレビ、ラジオ、オートバイ、カメラ、時計・・

小さな部品を組み立てて造る製品

発明発見はほとんど欧米で、日本はシステムの組み替えによる品質向上に力を発揮した

山本七平『空気の研究』:日本は全て、その場の空気によって物事が決定される

日本という空間における異文化の組み立ては、性急であるがゆえに、過去を顧みないようだが、新しいものが古いものを完全に否定し抹殺しきることはまずない。徹底的な組み替えによって、ほとんど違和感がなくなった時に、文化は一つの成熟を達成する。

源氏物語、寝殿造り、仏教建築、数奇屋、万葉仮名、雅、書院造り

ブルーノ・タウトは、日本の伝統的木造建築をむしろ「近代的」であると評した。伝統的な様式から洋風の様式に切り替えることが近代化であると考えていたのだが、本格的な近代はもっと別のところにあり、洋風は単にヨーロッパの伝統であるに過ぎなかったことに気がつき始めたところへ、近代はむしろ日本の伝統に近いという話がきたのだからややこしくなる。何が進歩的なのかよく分からなくなった。

絵巻物にある京の町家風景

竹を編んだような網代壁

ビルマやタイの農民住宅を連想させるが、よく見ると平安町家の技術の方が高いものに思えてくる。軸組がしっかりしており、建具構成に工夫が見られる。考えてみれば、仏教建築や神殿建築の木造技術が、こういう庶民のレベルにまで全く伝わらないということもないであろう。東南アジアでは、仏教寺院は主に組積で造られたんであり、その点が、日本と東南アジアを「木の文化」において異なったものにしている。

滋賀県の園城寺光浄院客殿(書院造りの初めといわれている)

書院とは、部屋の隅に付属した「物書き台」のようなものだが、僧侶や武家の社会的立場にとって、文章を扱うということがどういう意味を持っていたか知れるように思える。布教と戦闘の必要のない時、彼らは文人であり、学問、書、絵の専門家となった。文人としての僧侶と武士、そういう貴族でもない市民でもないという日本特有の階級が、「わび」「さび」という日本特有の文化概念を生む基盤となっている。

「敗戦」は、建築の様式的混乱をも一掃した。同時に、社会的思想も一変した。建築と都市は、とにかく「機能的」に造られることとなり、社会は、とにかく「経済効率」で動かされることになった。

一度こわされてもまたすぐに組み立て直すのが、組み立てる文化の特徴であった。

1970年代に入り、進歩と成長の神話に「限界」が見え始める。環境破壊。石油危機。動力源の限界。

1918年オズワルド・シュペングラー『西欧の没落』

今世紀後半に入ってからの、未来予測あるいは警鐘はほとんどがアメリカからのものである

1960年ウォルト・W・ロストワ『経済成長の諸段階』

ある社会の経済発展を段階的に位置づけ、各国の経済段階が明瞭に示されている

1961年デヴィッド・リースマン『孤独な群衆』

経済の発展及び人口構造の変化とその社会の人間性格との関係

1971年ジョン・K・ガルブレイス『不確実性の時代』

現代の世界経済がこれまでの古典的経済理論では分析解明できない状況にある

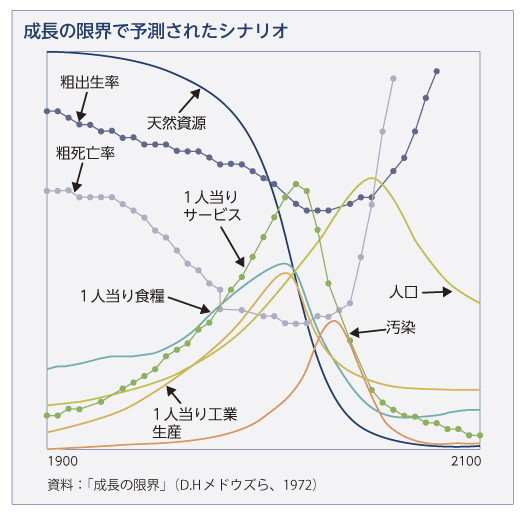

1970年に世界中の有識者が集まって設立されたローマクラブは、1972年に「成長の限界」と題した研究報告書を発表し、人類の未来について、「このまま人口増加や環境汚染などの傾向が続けば、資源の枯渇や環境の悪化により、100年以内に地球上の成長が限界に達する。」と警告

@環境省

今はどこの社会もどの文化も、その固有の歴史とともに世界の現在を共有している。近代が積み上げる文化の時代であったとすれば、現代は組み立てる文化の時代であるのかもしれない。

木造建築や世界遺産をきっかけにいろいろ調べていたら、2020年に無形文化遺産として「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」が登録されていることを知った。

創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி