「孤高のヒーロー」不在の平等な時代 : 理想と犠牲のトレードオフ

先日アップしたレビュー「今川泰宏監督『ジャイアントロボ THE ANIMATION −地球が静止する日』:少年の日の「夢の物語」」に、掲示板「アレクセイの花園」時代からの旧友であるオロカメンさんから、ご感想をいただいた。

オロカメンさんは、私とは違い、今川泰宏監督の古いファンで、上のレビューで言及した、『ジャイアントロボ』よりも旧作となる『ミスター味っ子』や、『ロボ』の後の『機動武闘伝Gガンダム』のファンであったそうで、この『ジャイアントロボ』に関するレビューを、興味を持って読んでくださったらしい。

オロカメンさんは、その感想コメントの最後を、次のように結んでいる。

『『ミスター味っ子』を見ていた頃は、歳の近い主人公の少年に感情移入して、格好良い大人たちの面々に憧れて「こういう大人になりたいものだ」という風に見ていたものですが、最近のアニメはほとんどこういう格好いい大人というのが見られないようになったと思います。

最近のアニメは「子どもが大人顔負けの活躍をして、大人が咬ませ犬になる」といった、情けない大人キャラばかりが目立つのが物足りないと思わせられるものです。これも時代なんですかねぇ。』

まったく、同感である。「カッコいい大人」、特に「カッコいい男の大人」が出てくる作品というのが、少なくとも日本の作品では、珍しいものになっているように思うのだ。最近では、そういう「ヒーロー」は、もっぱら外国映画に求めているような印象が、私にもあったのである。

それで「どうして、そうなったんだろうか?」と、いろいろ考えているうちに、あれもこれもが関わってきて、自分でもハッキリとは気づかないできた全体像が、かなり見えてきたように思えたので、最初は、オロカメンさんへのレスで書くつもりにしていた内容を、このようにエッセイというかたちで、広く問うことにしたのである。

まず、オロカメンさんのおっしゃっている、

『最近のアニメは「子どもが大人顔負けの活躍をして、大人が咬ませ犬になる」といった、情けない大人キャラばかりが目立つのが物足りないと思わせられるものです。これも時代なんですかねぇ。』

という認識は、間違いのない事実だと思う。

それは、私がレビューを書いた、飯田一史著『「若者の読書離れ」というウソ 中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか』(平凡社新書)でも、マーケティング調査の結果として指摘されていた事実である。

飯田は同書の第二章「読まれる本の「三大ニーズ」と「四つの型」」において、後者の「四つの型」を、次のように書いている。

(1)自意識+どんでん返し+真情爆発

(2)子供が大人に勝つ

(3)デスゲーム、サバイバル、脱出ゲーム

(4)「余命もの」(死亡確定ロマンス)と「死者との再会・交流」

もちろん、肝心なのは(2)の「子供が大人に勝つ」なのだが、これらの4点について共通しているのは、「若年者視点」ということであろう。だからこそ(1)だし、(3)や(4)の「極端さ」も、「社会的現実」に、まだ直接的にはさらされていない「未成年」特有のもののように、私には思える。

ともあれ、こうした「子供中心」の視点からすれば、もはや「憧れるべき大人」像というのが成立しにくくなるのは、当然なのではないだろうか。一一というのも、子供にとっての「憧れるべき大人像」としての「カッコいい大人」像というのは、その内実に一歩踏み込めば、たいがいは「家庭に犠牲を強いるタイプの人」だからである。

やや古い例なるが、私が若い頃、おじさんたちにウケたヒット曲に、岡千秋と都はるみのデュエット曲「浪花恋しぐれ」(1983年・作詞:たかたかし)というのがあった。

この曲は『戦前の上方落語界のスーパースター初代・桂春団治の破天荒な生き方とそれを陰で支えた妻・お浜との夫婦愛をモチーフにした曲』(Wiki)であり、歌詞の出だしが、次のようなものである。

芸のためなら

女房も泣かす

それがどうした

文句があるか

たぶんこれは、「男の権威」が無くなり、失われた「かつての栄光」を懐かしむ世代の多かった時代にヒットした曲なのであろう。

『それがどうした文句があるか』というのは、もちろん、文句のある人がすでに大勢いるという事実を、強く意識した歌詞なのである。この歌詞で語られる初代春団治のような「飲む打つ買うも、芸のためなら当たり前」という(戦前の)時代だったなら、わざわざ「文句があるか」と、予防線を張って「強がる」必要はなかったからだ。

だが今は、そんな「男の身勝手」は許されなくなった。夫が活躍するために、妻が苦労を強いられ我慢する、子供もそれに右へ倣えをしてくれるような、男に甘い時代ではなくなったのだ。

「活躍したいと思うのは勝手だが、それは女房子供への義務を果たしてから言え」と、そう正論を返されるようになると、当然、たいがいの男は、そんなスーパーマンではあり得ないから、「家庭第一」となって、外では理不尽にも黙って堪えるようになる。例えば、上司や取引先から、無茶なことを要求されても、「それは間違っていますよ」と正論を吐くことができなくなり、土下座でもなんでもして、自分の生活を守る方が「正しい父親」、ということになってしまう。

これも、先日、初めて知った曲だが、浜田省吾に「I am a father」(2005年)という曲があり、その歌詞は次のようなものである。

額が床につくくらい

頭を下げ毎日働いてる

家族の明日を案じて

子供たちの未来を託して

傷ついている暇なんかない

前だけ見て進む

スーパーマンじゃない

ヒーローでもない

疲れたどり着いた家

窓の明かり まるでダイヤモンド

I am a father

どうだろうか? この曲が、今の親世代を「慰めるもの」として「共感される」というのは、非常にわかりやすいところであり、先に「浪花恋しぐれ」の桂春団治の生き方とは、まさに真逆と言って良いものであろう。

しかし、この「I am a father」が『スーパーマンじゃない/ヒーローでもない』と明言してしまっているとおりで、この曲に共感が寄せられる時代になってしまっては、「憧れるべき大人」像としての「スーパーマン」や「ヒーロー」的な存在は、きわめて成立しにくいのではないか。

望まれているのは、「憧れるべき存在」ではなく、「共感される存在」「支持される存在」で、つまり被評価的な受動的主体にまで引き下ろされてしまうというのも、いわば当然のことなのではないだろうか。

一一だが、あえて問うのだが、本当にそれでいいのか? そこに誤魔化しはないのか?(そこに愛はあるんか?)

ちょうど大晦日からNHKで、アニメ『響け!ユーフォニアム』の劇場版を、4日間連続でやっている。

私は、テレビシリーズを視ないから、このアニメのテレビシリーズも視てないし、ましてや劇場版も観てなかったのだが、先日、ひさしぶりにLINEメッセージのやりとりをした40年来の(「SRの会」以来の)旧友が、この作品が好きだと言っていたのと、無料だし、まとめて片づけられるので、ちょっと視てみるかという気になった。

それで一昨日の大晦日に放送された、劇場版第1作『劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部へようこそ~』を視たのだが、そこで印象に残ったのが、この舞台となる「北宇治高校吹奏楽部」の新たな顧問となった、男性教師・滝昇の最初の言葉だった。

「最初にみなさんに確認しておきたいことがあります。それは、皆さんがこの吹奏楽部で全国を目指したいのか、それともそんなことは考えずに、日々楽しく部活できれば良いというのか、どちらなのかということです。私は皆さんに、どうしろと押しつけるつもりはありません。皆さんが望む線でやらせていただきます。決めるのは、あくまでも皆さん自身です。どうするか決めてください。」

という趣旨の言葉であった。

私の世代だと、まず頭に浮かぶのはアニメ『エースをねらえ!』に登場する新任コーチ・宗方仁のパターンであった(※ ここでは劇場版を想定して書いている)。

宗方は、テニス部に顔見せした初日、挨拶もそこそこに練習ぶりをひととおり確認すると「そんなお遊びでは話にならない」とバッサリやる。しかし、同作の舞台となる「県立西校テニス部」は、全国にその名を轟かす名門テニス部であり、しかもテニス部員たちはそれまで、自主的に練習メニューを決め、それで結果を出してきたのだ。

ところが、宗方はそんな意見は一顧だにせず、ずっと厳しいメニューを出して「これをやれ」と指示する。部員個々の意志に関係なく「強くなるため」の練習を強いるのである(※ この作品の中でさえ「何あれ?! 今どき、俺についてこいなんて流行らないよ!」という趣旨のセリフがある)。

『エースをねらえ!』と『響け!ユーフォニアム』を比較すれば明らかなとおり、それはまさに「時代の変化」であり、宗方のような「鬼コーチ」は、「パワハラ」すれすれであり、今や社会が許さない。

もちろん、この劇場版『エースをねらえ!』においても、宗方がここまでするのは、テニスを通して「強い人間に育てたい」という「秘めた思い」があったからだとされる。

宗方の母は、夫に捨てられ(離婚され)た悲しみから立ち直れずに、一生、息子の見ていないところでは泣いて暮らした「弱い女性」だったので、それを知っていた宗方は「女性であっても、誰かに依存しなければ生きていられないような人間であってはならない」という思いを強く持っており、そんな折に、同作ヒロインである岡ひろみに「母の面影」を見て、彼女のテニスの素質ということもあるけれども、心情的に入れ込むことになる、ということにもなっているのである。

つまり、ただの「暴君」だったのではなく、「自律し、自立する」ためには、まずはそれだけの「強さ」がなくては、それは不可能なことだ、という意識があったのだ。

ところが今の社会は、そもそも「自立できるだけの強さ」は求められない。「強い人はもとより、弱い人も同じように生きられる社会にしましょう」ということになったからである。

無論、努力ではカバーできない「差異」があり、同じように「強く」はなれないのだから、方向性としては、これはこれで間違いではないのだが、しかし、その弊害として、あまりにも無造作な「現状追認」としての「現状肯定」に傾きすぎることだって、当然出てくる。

「頑張れ、と言ってはいけない。その人はその人なりに頑張っているのだから」と言われれば、励ますことさえできず、ただ無難に「現状肯定」せざるを得ない、という現実が、否定しがたくあるのではないだろうか?

他人を頑張らせた結果、それがうまくいかなかった場合の責任など、誰も取りたくない。なにしろ、ドラマのように「最後はうまくいく」という保証などはないのだから。

励ました結果として無理をさせ、それでうまくいかなかった場合の結果責任を問われるくらいなら、「いいよいいよ、君は君のままで良いんだ」などと聞こえの良いことだけを(文字どおり、無責任に)言っておき、それで本人がダメになっても、それは「自己選択」の「自己責任」だということで、自分には火の粉がふりかかってこないという無難な選択をする、「ズルい大人」の方が多いだろうというのは、目に見えた話である。

だから、『響け!ユーフォニアム』の新任顧問が、学生たちに「自ら選択させる」というのは、いかにも今風だ。

その選択の責任は、学生自身が背負わなければならない。それで、受験に失敗しても、顧問の責任ということにはならない。一一ということになるはずなのだが、そうはならないからこそ、このアニメはドラマとして成立する。

つまり、結果としては、部活を選んだから「不幸になる」というところまではいかないのだ。「親に反対される」とか「受験に失敗する」というところまでは描けても、部員本人は納得して選んだ道なのだから後悔はしないし、その意味で、本質的に「負けない」ので、「不幸になる」ことはないのである。

だが、現実は、そううまくはいかないし、この作品の顧問のように、親からの苦情に対して、毅然と「生徒の意思を尊重します」とはいかないだろう。所詮、教師は、個々の家庭の内情についてまで、責任は取れないからである。

そして、じつのところこれは、「憧れるべき大人」を描いて見せている『ジャイアントロボ THE ANIMATION −地球が静止する日』だって、基本的には同じことなのだ。

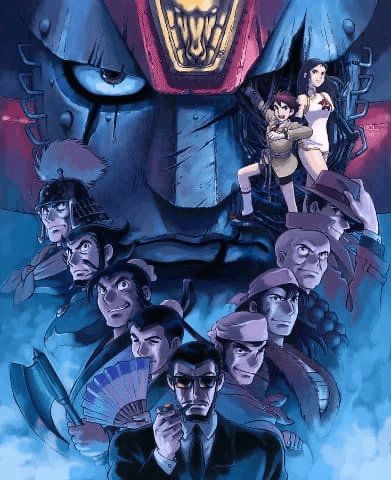

私はこの作品を論じたレビューの中で、「カッコいい大人」を代表するキャラクター3人を、次のように紹介している。

『例えば、戴宗は、日頃は酒ばかり飲んでいる酔っ払いのおじさんだが、彼の「弟分」である「黒旋風の鉄牛」といつもつるんで、自然体で、鉄牛を目にかけてやっている。

鉄牛は、粗暴な感じの大男だが、惚れた銀鈴には、からっきし頭の上がらない、感情表現のシンプルな「子供のような男」である。で、この鉄牛には、じつは「父親殺し」という暗い過去がある。その、詳細は語られないが、たぶん「事故」的なものなのであろう。だが彼は、「愛する父」を我が手にかけたという「心の傷」を負っているから、たぶんかつては、荒れてすさんだ生活をしていたのだろうと推察される。そしてそんな彼を救ったのが、他でもない戴宗であり、それ以来、鉄牛は戴宗を「兄貴」と慕い、その関係で国際警察機構のエキスパート(特殊能力を持つ職員)にもなったのであろう。

鉄牛は、かつて戴宗が言ってくれた「生まれた時は違っても、死ぬ時は一緒だ」という言葉を胸に刻んで、たぶん戴宗を、父親のように慕ったのであろう。

また、そんな戴宗だからこそ、日頃は鉄牛とふざけ合ってばかりいるような男だが、まだ12歳の大作には常に気を配り、大作が「まともな大人」に育つようにと見守っている。つまり、戴宗は、ある意味では「理想の父性」を持ったキャラクターなのだ。

また、その一方で、戴宗は一人の男として、同等のライバル「衝撃のアルベルト」を持っている。アルベルトと戦う時だけは、自分のためだけに生きているという風で、そこには全力で殴り合うボクサー同士の「友情」のようなものさえ感じさせられる。二人は、お互いの拳を交えている時が、最も充実した時間であり、幸せな時間だと言わんばかりなのだ。

だから「衝撃のアルベルト」の方も、単なる「悪役」ではない。

「世界征服」を目論むBF団の一員であり、その目的のためなら人殺しなど何とも思わない怪物ではあれ、しかし、自分が、その力量を認めた相手である戴宗については「正々堂々の戦い」で勝ちたいと願う、そんな男なのだ。彼は、悪人ではあるけれども、卑怯者ではない。自分の中に「一本筋の通ったもの」を持っており、それを守るためなら、命を捨てることも惜しまない男なのだ。だから「カッコいい」のである。

一方、国際警察機構・上海支部に在籍の長官である「静かなる中条」がカッコいいのは、日頃は冷静沈着かつ毅然としながらも決して威張ることのない「紳士」であり、かつ、その胸の奥には、「指揮官」としての部下への愛と責任感という熱い思いが秘められている。例えば、作戦参謀としていつも一緒にいる、若い「智多星の呉用」のことを「呉先生」と呼んで立てながら、「泣き虫」の一面を持つ「呉用」を見守る、「父性」をも示している。』

まず、「理想的な父性」を象徴する戴宗だが、彼には妻として「青面獣の楊志」がいる。しかし、彼女は、次のような女性だ。

『楊志は、大柄で筋骨たくましい豪傑型の女性であり、およそ「女らしい」キャラクターではなく、その女性性としては、「戴宗の妻」らしく、草間大作の「母親(肝っ玉母さん)」という立ち位置で、やはり、闘いの中で、みずからを犠牲にして死んでいく、「男前」な女性なのである。』

このことからわかるのは、たぶん「戴宗と楊志夫婦には、子供がいない」ということである。

普通に考えて、命を捨てる覚悟のいる「国際秘密警察のエキスパート」である彼らは、意識して「子供(実子)」を持たなかっただろうし、「家庭らしい家庭」を持つことも望まなかっただろう。そんなものを持ってしまえば、いざという時に「命を捨てることを躊躇する」怖れのあることは目に見えていたからである。

つまり、この夫婦は、もともと、どちらかが任務において先に死ぬことも認め合った上での夫婦であったはずだし、だから、たぶん、子供一人を残して、二人とも任務のために死ぬなんてことはできないから、初めから子供は持たないと決めていたはずである。また、そんな二人だからこそ、大作少年を「子供」のように可愛がり、命を賭してまで守ろうとしたのであろう。

だが、自分たちの子が「家で待っていたとしたら」、果たして同じことができただろうか?

これは「静かなる中条」こと中条長官も同じで、彼が『その胸の奥には、「指揮官」としての部下への愛と責任感という熱い思い』を秘めている人なのだとしたら、もしも彼の「妻子」が国際警察機構のエキスパートだったなら、真っ先に妻子を「死なせることになったはず」なのだ。それができないようなら彼は、大勢の他人の命を預かる司令官になどならなかったはずなのである。

つまり、「世界の平和を守る」という「理想であり大義」のためになら、妻子であろうとも、血の涙を流してでも、死なせることのできる男だからこそ、彼は「カッコいい男」であり得たのだし、すべての部下の「父親」たり得たのではないだろうか? 言い換えれば、中条もまた「家庭向きの男」ではなかったのだ。

当然「衝撃のアルベルト」だって同じことだ。彼は、そもそも「家庭の平安」などには興味がない。興味があるのは「ライバルとの戦い」であり、そうしたかたちでの「生の充実」である。

まただからこそ彼は、「平凡な人々」には興味がなく、いっそ「虫ケラ」にしか見えないのだ。

しかしながら、戴宗やアルベルトが「カッコいい」と感じる私には、本質的に、彼らと同じような「非家庭性」がある。

私が大好きなアニメ『あしたのジョー』(『2』を含む)の主人公・矢吹丈は、当たり前に「青春を謳歌する」ということには何の魅力も感じず、真っ白な灰になるまで燃え尽きたいと願って生きた男であり、彼のライバルである力石徹の方は、世界チャンピオンになることまで嘱望されていたにもかかわらず、ライバル矢吹丈との戦いのために、2階級ダウンという無茶な減量のはてに矢吹と闘い、見事に勝って死んでいった男なのである。

つまり、彼らは「世間並みの評価や価値観」など、まったく顧みなかった人間であり、それは「世界チャンピオンのタイトル」は無論のこと、「青春」や「家庭」なども、その眼中にはなかった。そうした「他者の欲望の内面化」的な「価値観」やその「束縛」の外に、毅然と立っていた人間だったのだ。だからこそ、カッコ良かったのである。

つまり、私が求めるような「カッコ良さ」と「世間的な幸福」とは、たぶん、最終的には折り合えないものなのだ。むしろたいがいの場合それは、「トレードオフ」の関係になってしまう。片方を取れば、もう一方を捨てざるを得ないのである。

私は、このことを、ミステリー小説を論じたレビュー「天祢涼『少女が最後に見た蛍:「本格ミステリ性と人間描写」の トレードオフ」の中で、「本格ミステリという抽象論理のユートピア性」と「人間を描くことのリアリズム」の「トレードオフ」の難問としても提起していた。

また、ジャン=リュック・ゴダールの映画『軽蔑』を論じたレビュー「ゴダールの「愛」とは。」では、次のようにも書いている。

『「愛する女」を愛し続けるためには、「愛する女に愛されるに値する男」であり続けなければならない。しかし、そのためには「愛する女」を手放す覚悟さえ、必要となるのである。』

だから、結局のところ、この「両立不可能性」は、「難問」ではなく、少なくとも私自身の中では、ほとんど答えの出ている問いだったのかもしれない。だからこそ私は、先の『ジャイアントロボ』のレビューでも、次のように書いている。

『「不可能な理想に挑め」という父の熱さを、それをそのまま受け継ごうとする息子の、父への愛。

そこには、「そこまでしなくてもいいから、おまえには幸せになってほしい」というような「母性的に現実的な愛」は、入り込む余地がない。

まただからこそ、この物語は、「熱い」反面、「ご都合主義」とも言われかねないほどの作劇上の無理があることも否定できないのだ。』

『こうした「決着のつかない開放性」というのは、たしかに、本作がもともとの構想をすべて実現できなかったが故だと、そう考えることもできるし、そうしたこともあるだろう。

しかし、このように様々な謎を遺したまま物語が閉じられたのは、結局は、この物語が本質的なところで「完結を求めてはいなかった」ということなのではないだろうか。

つまり、戴宗とアルベルトの関係に象徴されるように、本作における善と悪との戦い、「国際警察機構とBF団との戦い」とは、「永遠に続く」ものとして、じつは寿がれているのではないか。』

つまり、「母性的に現実的な愛」が象徴する「家庭的なリアル=人間的なリアル」と、「不可能な理想に挑めという父の熱さ=本格ミステリによる、論理のユートピア性」とは、やはり「トレードオフ」でしかあり得ないのではないか、ということだ。

だからこそ、前者を生かすためには、矛盾葛藤状態を保つしか、その術がない。どうしても決着をつけるとすれば、最終的には、死を覚悟するか、戦いを放棄するか、しかなくなるからである。

だから、『ジャイアントロボ』では、

『時代は不幸無しに越える事はできないのか? 幸せは犠牲無しには得る事ができないのか?』

と問うておきながら、作品としては、結局は、

『戴宗とアルベルトの関係に象徴されるように、本作における善と悪との戦い、「国際警察機構とBF団との戦い」とは、「永遠に続く」ものとして、じつは寿がれているのではないか。』

ということになる。

つまり、「時代を切り拓く」「幸せを得る」ためには、やはり「犠牲」という代償もやむなしと、そう腹を括っていたところで、その「非凡な熱」を保ち得たということであり、要は、言葉は悪いが、

芸のためなら

女房も泣かす

それがどうした

文句があるか

というのが、その秘められた「基本的構え」だったということなのだ。

両方を取ろうという選択は「選択」ではなく、「願い」であり「希望」に止まるものだと覚悟していたのだろう。

ただ、こうした構えが、ある意味で「自分勝手」であり「自己中心的」なものであったとしても、しかしだからと言って、それが、自明な「誤り」だと言えるのか。

そのように考えて「捨ててしまって良いもの」なのかというと、私はそうは思わない。

なぜなら「理想」というものは、おしなべて、そういう「非現実」的なものであり、その意味で「非実生活」的なものだからである。そうだからと言って、捨てて良いものだとは、とうてい思えないからだ。

例えば、「自分の幸せ」や「家庭の幸せ」のためなら、他人を「犠牲」にしてもいいのか? それをやっているのが、現実の「弱い人間」なのであれば、その「弱さ」は「弱さ」として認め、そのまま容認すべきなのか? そんなことはない、あり得ないと思うからである。一一少なくとも私は、そうした局面をも想定するから、「宗方コーチ」のように、「強くなれ!」と命じる人間なのだ。

誰も助けてくれないからといって、むざむざ無抵抗なまま殺されるような人間であるな、と。

前述の『響け!ユーフォ二アム』が好きだという旧友とのメッセージのやり取りで、「フィクションにおけるリアルとは何か?」という議論になった後、彼が「ファンタジーだけは、どうしても好きになれない」というようなことを漏らしたので、同意見の私は「SFや本格ミステリ」と「ファンタジー」の本質的な違いは、前者が「嘘に説得力を持たせようとする努力するのに対し、後者の場合は、その嘘が、その世界におけるルールであり、お約束であり、信仰であって、それを受け入れられない人は、立ち入りお断りだとする態度があるからではないか」とした上で、そのあたりのことを論じた、レビュー『ジーン・ウルフ『ケルベロス第五の首』:「難解」な作品、などではない。』を、その友人に紹介した。

すると、これを読んだその友人は、次のような率直な感想を返してくれて、私を苦笑させたのである。

『(※ レビューの)感想ではないのですが、相変わらず耳に痛い文章ですな(汗)

私が言えることは、『ケルベロス第五の首』は(※ 私は)読まなくて良いということだけです。』

『少なくとも、(※ つい「難解だ」なんて言いがちな)ミステリー(※ ファン)やSFファンは読んではいけない(笑)

田中氏の評論はそういう(※ 嫌なところを突いてくる)評論だと重々わかっている私でさえ嫌な気分になりましたからね(笑)』

これは、私が、上のレビューの中で「読書家は往々にして、わからなかった作品について、見栄で「難解」だと言いたがるが、そんな自己弁護的な評価など真に受けてはいけない」と書いていることついてだろう。

もちろん、私は、この言葉が、全読書家の99パーセントの「耳に痛い言葉」だというのを重々承知で書いたのだ。

その上で「現実を直視せよ」ということであり、そして「今よりも強くなれ」という趣旨においてである。

だから、私のこうしたスタンスを、劇場版『響け!ユーフォニアム』のクラブ顧問・滝昇の言になぞらえて、次のようにレスしておいた。

『鍛えて欲しい人は鍛えてあげる。楽しく遊んでいたいだけの人は、勝手にそうしててください、と(笑)。』

もちろん、私のこうした物言いが「上から目線だ」というのは、完全に自覚している。

だが、私に言わせれば、あまりにも(倫理的に)レベルの低いものが多すぎるからこそ、私のような者でも「助言」なり「指導」なりのし得る部分が多々ある、ということなのだ。

実際、「ウケる文章」を書きたいだけで、そのためには「本音を偽って、読者に媚びる」ことも辞さないような人には、何もいう気はない。

ただ「それで、あなたは本当に幸せなのか? それが、あなたのなりたかった、あなたなのか? 他人は偽れても、自分の心だけは偽れないのではないか? だとすれば、それでは、あなた自身が幸せにはなれないはずではないのか?」ということである。

たとえば、私の上の言葉は、『HUGっと! プリキュア』(全49話)の主人公、キュアエールこと「野々はな」の、第48話で描かれた、ラスボスとの最終決戦でのセリフを踏まえたものだ。

(『ジャイアントロボ』の幻夜に通じるところのある)敵の首領である、ジョージ・クライは、世の人々の身勝手さという現実を踏まえ、むしろ本気で、野々はななに同情して、こう問う。

『(※ 君の言うことは、すべて)きれいごとだ! まっすぐに理想を語る君のことを人は冷笑する。あざ笑う。馬鹿にする。(※ そんな世界に、どうして君は希望が持てると言うのか)』

これに対し、野々はなは、こう応える。

『それでも、たとえばかにされたって、そんなの夢だって笑われたって、傷ついたって、私は何度だって立ち上がる! 立ち上がって、みんなを応援する! 何でもできる!何でもなれる! フレフレみんな!フレフレ私! これが私のなりたい 野々はなだ!』

(第48話より)

野々はなは、それでも「励ます」プリキュアなのである。

ともあれ、私自身は「自分の憧れる理想像」と「(世間ウケに代表される)世間並みの自己肯定」なら、可能なかぎり「前者を取る」ということなのだ。

「一般ウケ」しなくても、かまわない。いや、嫌われるのも覚悟の上だ。したがって、「いいね」が少なくてもかまわない。わかる人だけがわかってくれればいい。わかってもらうのではなく、私が読者を選ぶのだと、そう考えて、自覚的に、しばしば「嫌な文章」を書いているのである。

先日、NHKの「映像の世紀 バタフライエフェクト」で、モハメッド・アリを取り上げて、アリの「ベトナム戦争への徴兵忌避」が世界に与えた波紋(バタフライエフェクト)を紹介していたけれども、そんなアリの「徴兵忌避」も、当初は「非国民」として囂々たる批判を浴びせられた、ほとんど孤立無縁なものだった。

しかし、もしもその時、アリが自身の信念や信仰だけではなく、「家族」や友人知人のことに配慮していたら、彼は徴兵忌避などできなかったのではないだろうか。だが、そこを「犠牲」にしてでも、信念という「理想」を貫いたからこそ、彼は時代を画する「ヒーロー=希望」になり得たのである。

そして、今だって、そういうヒーローは必要なのだ。

ヒーローとして死ぬことができない者まで含めて、という意味である。

ことに、この「日本」という「空気の支配する国」では、そうした点が弱すぎるのではないだろうか。

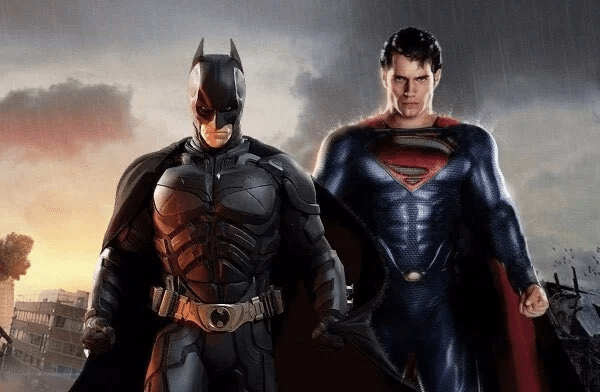

例えば、アメリカならばまだ、世間の誤解に耐えて立つ、スーパーマンやバットマンがいる。だが、今の日本では、そうしたヒーロー像を真正面から描くことを、どこかで避けているのではないか。それは、世間の評価を悪役にするわけにはいかないという怖れがあるからなのではないだろうか。

しかし、誤解もされないで、理想を生きようというのは、そもそも虫の良すぎる話なのではないだろうか。やはり、最終的には、「選択」するという「決断」は、避けられないものなのではないか。

「選択」を「避けること」自体が、すでに「理想を捨てる」という選択になってはいないかと、私はそう問わないではいられないのである。

(2024年1月2日)

○ ○ ○

・

・