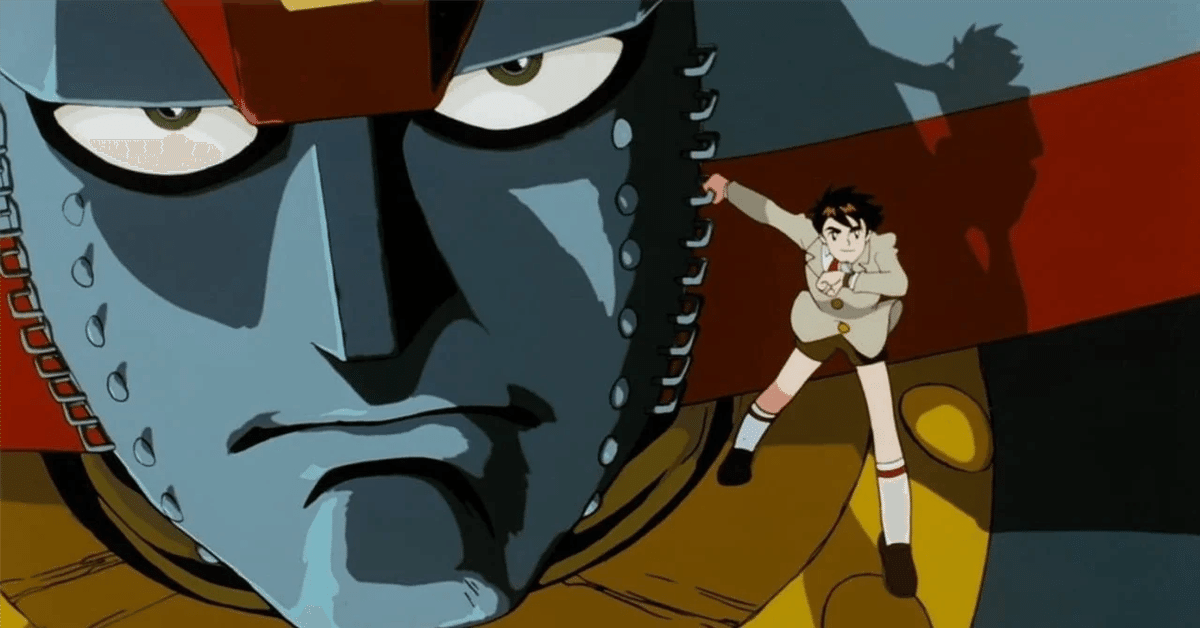

今川泰宏監督 『ジャイアントロボ THE ANIMATION −地球が静止する日』 : 少年の日の「夢の物語」

作品評:今川泰宏監督『ジャイアントロボ THE ANIMATION −地球が静止する日』(OVA全7話、1992年〜98年)

第1話のリリースからいえば、すでに30年前の作品になるわけだが、まったく古びていないどころか、近年の作品が持ち得ない破格の熱量を感じさせる、まぎれもない「傑作」である。

もちろん、全体を通して素晴らしい作品なのだが、全7話のうち、どの回の出来が一番良いかといえば、昔のアニメ作品では良くあったことだとは言え、とにかく第1話が素晴らしい。

そして何が素晴らしいのかと言えば、「作画が」と言ってしまえば簡単なのだが、それではまったく不十分だろう。と言うのも、そんな説明では「丁寧に描き込まれていて、よく動いている」といった、ときどき目にするレベルのものだと誤解されてしまうからだ。

もちろん、そういう話ではない。描き込まれてよく動いているというのは事実なのだが、それは、「手間と労力が掛かっている」という、たまに見かけるレベルのものではない。映像から放射される「熱量」がパンパではないのだ。まず、よく動いているというのは当然として、キャラクターの表情が生き生きとしているし、絵コンテや画面レイアウトの段階で設計された「見せ方」も素晴らしい。それらすべてに込められた「熱量」が相まって、今どきの「よく動く、作画に凝ったシーン」を、軽く超えているのである。

そして、本作を評価する上で、なにより重要なのは、この「熱量」なのだ。

あそこが凝っている、どこそこがハンパじゃないといういった、「部分(パーツ)」に私たちはつい捉われてしまうのだけれど、この作品を「傑作」にしているのは、心から「良い作品を作ろう」という意志を持って、しかも「損得抜きで楽しんで作っている」という「熱気」が、画面から溢れ出しているところこそ、本作の非凡さであり傑出性なのだ。

喩えていうなら、高校生が文化祭のために不眠不休で作った作品だとか、もう少し具体的に言えば、かの伝説的な「DAICONフィルム」みたいなものだと言えるだろう。細かく見ていけば、辻褄の合わないところや荒いところなどがあるにも関わらず、それが気にならないほど、画面に溢れる「熱量」が、すべてを押し流して、見る者を圧倒する。一一本作は、そんな「傑作」なのである。

○ ○ ○

少し具体的に説明しよう。

本作は、「シズマドライブ」と呼ばれる「夢の動力機関」が開発された、近未来の話である。

『来るべき近未来。完全無公害・完全リサイクル可能な夢のエネルギー源、シズマドライブの恩恵で、人類は未曾有の繁栄のときを迎えていた。しかしその裏側では、世界征服を企む秘密結社BF団と、BF団を阻むために組織された国際警察機構がしのぎを削っていた。草間大作少年もまた、国際警察機構のエキスパートであり、史上最強のロボット・ジャイアントロボを操り、BF団と闘ってきた。

嵐の古城に集まった4人、BF団のエージェント幻夜・呼炎灼・衝撃のアルベルト・オロシャのイワン。彼らの前に黒いアタッシュケースは2つ、作戦の遂行にはもう1つのアタッシュケースの奪還が必要だった。

夜の南京にて、BF団のエージェントに追われているシズマドライブの発明者・シズマ博士を銀鈴、鉄牛は救助するが、BF団の怪ロボット維新竜・暁に追い詰められてしまう。あわやという時、貨物船から草間大作の声とともにジャイアントロボが現れ、維新竜を撃退した。シズマ博士は黒いアタッシュケースを抱えており、その中には一本のシズマ管のサンプルが収められていた。

同じ日、パリでは、市街地が円形に隆起し、エネルギー停止現象が観測される。それはシズマドライブの開発過程で起きた大事故「バシュタールの惨劇」に酷似していた。現場に駆け付けた国際警察機構パリ支部のエキスパート・村雨健二は、シズマドライブの共同発明者達の死体と、バシュタールの惨劇の元凶とされる科学者・フォーグラー博士を目撃する。

国際警察機構北京支部の中条長官・呉用に保護されたシズマ博士は、何かに怯え口をつぐんだままだった。 翌晩、北京支部はシズマ博士とサンプルの奪還を狙うBF団十傑集・衝撃のアルベルトと呼炎灼の襲撃を受ける。九大天王の戴宗がアルベルトを足止めしている隙に、大作・呉用・銀鈴・鉄牛はシズマ博士を連れて支部を脱出するが、彼らの前にBF団の怪ロボット・ウラエヌスが立ちはだかる。』

(Wikipedia『ジャイアント・ロボ THE ANIMATION −地球が静止する日』・あらすじ「Episode:1 黒いアタッシュケース」より)

全7話の「あらすじ」紹介は「Wikipedia」の方でなされているが、ここでは「Episode:1(第1話)」分だけを引用紹介した。

上のとおり本作では、『完全無公害・完全リサイクル可能な夢のエネルギー源』とされ「シズマドライブ」が開発されたおかげで、「化石燃料」や「原子力」を含む、それまでのエネルギー源が、すべて過去のものとなった社会において、そんな社会の生命線となった「シズマドライブ」の開発過程における重大事故「バシュタールの惨劇」をめぐる「謎の復讐劇」が描かれている。

だが、そもそもこの「バシュタールの惨劇」というものが、具体的にどういうものであったのかが、なかなかハッキリとは描かれず、「謎」を秘めたまま、目の前の活劇が展開していくところに、本作の作劇上の特徴があると言えるだろう。

したがって、目の前に展開する活劇ドラマを見ている分には単純に楽しい一方、ドラマの背景となる「過去の真相」がなかなか明かされずに、表面的な活劇の「明るさ」とは違った「重さや暗さ」を徐々に高めながら、物語は大団円へと向かっていくのである。

で、先に結論を書いてしまうと、この作品で語られる、一応のテーマとは、作中でも何度か語られる「時代は、犠牲なしには乗り越えられないのか?」という問いであろう。

そして、それを象徴するのが「バシュタールの惨劇」である。「理想の動力源」を手に入れるために「犠牲」になったものがあるにも関わらず、人々はその犠牲の存在を忘れたまま、世の繁栄を享受するわけだが、その時、「過去の怨霊」が、世界を襲うのだ。

だから、本物の「幸福」が世界を覆うためには、その「幸福」のために「犠牲」となる人を作ってはいけないということにもなろう。しかし、現実問題としては、それはほとんど不可能なことだというのを、私たちは知っている。一一それでも、この作品は、あえて「時代は、犠牲なしには乗り越えられないのか?」と、そう問うているのである。

(※ 予告編ナレーションから正確に引用すると『時代は不幸無しに越える事はできないのか? 幸せは犠牲無しには得る事ができないのか?』)

だがまた、じつのところ、こうしたテーマは、私たちに向けられたものである以前に、まず本作の登場人物たちに課せられた問いなのだ。その問いに、懸命に向き合う彼らを、今川泰宏監督は描きたかったのである。

○ ○ ○

さて、この個性的な作品の「個性」を、今川泰宏監督という「個性的な監督」の個性として考えてみると、どうなるだろうか。

私はこれまで、今川監督の作品をほとんど視ていないのだが、どういう作品を作ってきた人なのかは、おおよそのところは知っている。

それは、「料理対決マンガ」を原作とした同名アニメ『ミスター味っ子』で『審査員が(※ 料理の)あまりの美味さに巨大化したり変身したり目から光線を放ったりと豪放で奇天烈な表現を繰り広げた』りした結果、「今川だからしょうがない」というオタクスラングを生んだほどの、やりたい放題の個性満開ぶりを示し、かの「ガンダムシリーズ」では初となる「格闘対決もの」の『機動武闘伝Gガンダム』で総監督を務めて、その個性を生かして、完全に独自のガンダムワールドを作り上げた人である。一一と、そういうイメージだ。

なにしろ、『ミスター味っ子』も『機動武闘伝Gガンダム』も視ておらず、ほとんど間接的な情報によるイメージなので、正確なものではないかもしれないが、おおよそ、そのような印象を持っており、その段階では、この監督には、ほとんど興味がなかった。「この人は、格闘モノが好きで、ロボットアニメ的な派手な演出で遊ぶ人なんだな」という、きわめて「軽い」印象であり、一方、私は出崎統ファンの「ハードドラマ」派であったから、「軽い印象」の強かった今川泰宏監督には、ほとんど何の期待もしていなかったのである。

ところが、子供の頃に実写ドラマで視ていた『ジャイアントロボ』(原作・横山光輝)がアニメ化されると聞き、そっちで興味が惹かれた。

しかも、ロボのデザインは、中学生頃まではプラモファンであった私には、すでに馴染みのあった「小林誠」であった。

この人は、昔、プラモの専門誌『モデルアート』に、オリジナルデザインの「未来兵器」によるジオラマストーリー「ハイパーウェポン」シリーズを連載していたのだが、当時「第二次世界大戦のドイツ戦車」が好きだった私は「妙なことをやっている人がいるな」くらいの感じしか持たなかったものの、その「未来兵器」らしからぬ、妙にリアルで泥臭くも重厚な「兵器っぽい」デザインが、違和感とともに、印象に残ってもいたのである。

そんな小林誠のデザインしたジャイアントロボは、原作マンガに比較的忠実にデザインされた実写版の(着ぐるみ)ジャイアントロボとは違い、いかにも小林誠らしく「重厚」なものであり、それが実にカッコよかった。実写版で育った人間でありながら、小林誠によるアニメ版デザインの方が圧倒的にカッコいいと思ったし、この時初めて、小林メカをカッコいいと思ったのだ。

あと、キャラクターデザインにも好感を持った。

ロボを操る主人公の少年「草間大作」や、本編のヒロインとなる「銀鈴」のデザインは、横山キャラそのものというわけではなかったが、今風に洗練されてはいた。その一方、ワキのキャラクターたちは、横山キャラそのものであり、そこにアニメ作品らしい洗練が加えられていていたので、その点で強く好感を持ったのである。「これは面白そうだ」と。

しかし、このOVA(オリジナル・ビデオ・アニメーション)版『ジャイアントロボ』が作られたのは、私が社会人となって自由になる時間が減った結果、その時間を「読書」に集中するために「テレビアニメ」から遠ざかっていた10年余りの時期の後半に引っかかっている。

劇場用アニメはそこそこ観ていたものの、テレビシリーズは自制していた当時の私が、この作品の「前半」を観ているのは、本作が「OVA」だからで、映画ではないけれども、観るのは「レンタルビデオ」でだったからだ。

しかし、本作は、制作に時間をかけて丁寧に作られた結果、忘れた頃に、新作として「続きの回」が発売される(そしてレンタルになる)というかたちだった。そのため私は、その時々のあれこれの事情に流された結果、第4話くらいまで観た段階で、たぶん「あとは、完結してから、まとめて観よう」と考え、結局、ちゃんと完結したのかどうかも知らないまま、すっかり『ロボ』のことを忘れてしまっていたのである。

しかしながら、途中まで観た感想は「話が暗くなっていくのがいささか難点だが、すごくよくできた作品であり、いずれは通しで鑑賞したい」というものだった。

だからこれも、退職して時間の余裕ができたおかげで「そういえば、『ジャイアントロボ』は、どうなったんだっけかな?」と中古レンタルビデオを検索したところ、けっこう安く出ていたので、それを買い求めて鑑賞したと、こういう次第であったのだ。

また今回、このレビューを書くためにネット検索していて、今では本作が、「サブスク」で千円ちょっとで視られることがわかり、それでDVDも安くなっていたのかと納得はしたが、「OVA」や「LD」版の定価を思えば、中古DVDは安すぎるほどに安いし、私は「サブスクには手を出さない」と決めているので、今回も中古DVDで観たことについては、まったく後悔していない。

さらにいえば、DVDに収録されていた「制作関係者によるコメンタリー」には、作品評価とは直接は関係ないものの、非常に興味深い情報も含まれていたから、結果としてはDVDを買って良かったと満足しているのである。

さて、ここで話を戻すと、本作『ジャイアントロボ THE ANIMATION −地球が静止する日』(以下、アニメ版『ジャイアントロボ』と記す)を評価する上では、やはり今川泰宏監督の個性に注目しなければならないのだが、その点で参考になったのが、前記のとおり、「コメンタリー」として収録されていた、「声優対談」と「作画スタッフ座談会(4人)」の内容であった。

まず、草間大作役の山口勝平と、銀鈴役の島本須美の二人による「声優対談」で真っ先に語られていたのは、本作では、主人公やヒロインよりも、むしろワキの「おじさん(キャラ)」たちが「抜群にカッコいい」ということである。

その代表が、途中で死ぬことになる「神行太保・戴宗」であり、その「宿命のライバル」と呼んで良い、BF団「十傑集」の一人「衝撃のアルベルト」。そして国際警察機構・上海支部の長官である「静かなる中条」。彼らが、じつにじつに「カッコいい」。

「なぜカッコいいのか」と考えてみると、彼らは「強い」だけではなく、じつに「情のある人間」としての、厚みを持ったキャラクターなのだ。

例えば、戴宗は、日頃は酒ばかり飲んでいる酔っ払いのおじさんだが、彼の「弟分」である「黒旋風の鉄牛」といつもつるんで、自然体で、鉄牛を目にかけてやっている。

鉄牛は、粗暴な感じの大男だが、惚れた銀鈴には、からっきし頭の上がらない、感情表現のシンプルな「子供のような男」である。で、この鉄牛には、じつは「父親殺し」という暗い過去がある。その、詳細は語られないが、たぶん「事故」的なものなのであろう。だが彼は、「愛する父」を我が手にかけたという「心の傷」を負っているから、たぶんかつては、荒れてすさんだ生活をしていたのだろうと推察される。そしてそんな彼を救ったのが、他でもない戴宗であり、それ以来、鉄牛は戴宗を「兄貴」と慕い、その関係で国際警察機構のエキスパート(特殊能力を持つ職員)にもなったのであろう。

鉄牛は、かつて戴宗が言ってくれた「生まれた時は違っても、死ぬ時は一緒だ」という言葉を胸に刻んで、たぶん戴宗を、父親のように慕ったのであろう。

また、そんな戴宗だからこそ、日頃は鉄牛とふざけ合ってばかりいるような男だが、まだ12歳の大作には常に気を配り、大作が「まともな大人」に育つようにと見守っている。つまり、戴宗は、ある意味では「理想の父性」を持ったキャラクターなのだ。

また、その一方で、戴宗は一人の男として、同等のライバル「衝撃のアルベルト」を持っている。アルベルトと戦う時だけは、自分のためだけに生きているという風で、そこには全力で殴り合うボクサー同士の「友情」のようなものさえ感じさせられる。二人は、お互いの拳を交えている時が、最も充実した時間であり、幸せな時間だと言わんばかりなのだ。

だから「衝撃のアルベルト」の方も、単なる「悪役」ではない。

「世界征服」を目論むBF団の一員であり、その目的のためなら人殺しなど何とも思わない怪物ではあれ、しかし、自分が、その力量を認めた相手である戴宗については「正々堂々の戦い」で勝ちたいと願う、そんな男なのだ。彼は、悪人ではあるけれども、卑怯者ではない。自分の中に「一本筋の通ったもの」を持っており、それを守るためなら、命を捨てることも惜しまない男なのだ。だから「カッコいい」のである。

一方、国際警察機構・上海支部に在籍の長官である「静かなる中条」がカッコいいのは、日頃は冷静沈着かつ毅然としながらも決して威張ることのない「紳士」であり、かつ、その胸の奥には、「指揮官」としての部下への愛と責任感という熱い思いが秘められている。例えば、作戦参謀としていつも一緒にいる、若い「智多星の呉用」のことを「呉先生」と呼んで立てながら、「泣き虫」の一面を持つ「呉用」を見守る、「父性」をも示している。

さて、脇役の3人について、少々詳しく説明したのは、このあたりに今川泰宏監督の「個性」が、端的に表れているからだ。今川監督は、単に、常識はずれの奇天烈な演出だとか、熱血の対戦が好きなだけの人ではない、ということである。

そして、ここで注目すべきが、前記の「作画スタッフ座談会」で語られた、「今川泰宏・ホモ説」なのだ。

この座談会で、今川とは、「上司部下」や「先輩後輩」ではなく、「同輩」として旧知の仲であるスタッフが「今川にホモ説が浮上して、それをさんざネタにして盛り上がった」という思い出を、面白おかしく語っている。

「銀鈴と大作の関係は、今川の女の子への憧れがもろに投影されたものだ」とか、「今川は、スキンシップが好きなんだよな」とか、「ベテラン声優を多用しているけど、あれは、あの頃、今川がハマってた『ツイン・ピークス』の声優さんたちで、後半は『スタートレック』。わかりやすいと言うか、まんまやりたい放題」とかいった話のなかで、ネタのひとつとして語られたのである。

この、DVD4枚組に収録された「4つのコメンタリー」では、メインスタッフとしては、なぜか今川監督だけが出演していない。

当人がそれを避けたようなのだが、その理由は語られておらず、ただ、この「作画スタッフ座談会」では、その「不在の今川監督」のことが、多く語られている。

「欠席裁判みたいになるけど、出てこない今川が悪いんだ」と軽口を叩きながら、親近感からであろうが、今川監督の「個性的なキャラクター」をネタにしつつ、作品のコメンタリーをしていたのである。

実際のところ、この「ホモ説」は、半分以上は、あくまでも「ネタ」でしかなく、本気で「ホモが気持ち悪い」と思って笑い話にしているいるわけではない。旧知の今川監督について、親愛の情からイジるために、そうとも取れる「特徴」について、誇張的に語っているだけで、悪意は無いものと見て良いだろう。

だが、いくら悪意はなくても、「ホモ」であることが「笑いのネタになる」と考えている段階で、すでに「差別的」であるというのは否定できず、たぶん今なら、このコメンタリーはアウトであり「封印」されてしまうだろう。

DVDの販売が終わって、サブスクに移行した結果として、現在ではこれらの「コメンタリー」は封印されたも同然だから、あえてそれに対し、批判的に言及して「寝た子を起こす」ようなことは、誰もしないのだろうが、しかし私は、ここでその問題点をあえて指摘した上で、この「今川泰宏監督・ホモ説」の、真の意味を、「作家論」であり「作品論」に昇華して、語っておきたいと思う。

○ ○ ○

「今川泰宏監督・ホモ説」というのは、端的に言えば、今川泰宏監督の「少年」性と「ファザコン」の合わさったものであり、本来の意味での「ホモセクシャル」とは、ちょっと違うと見るべきだろう。

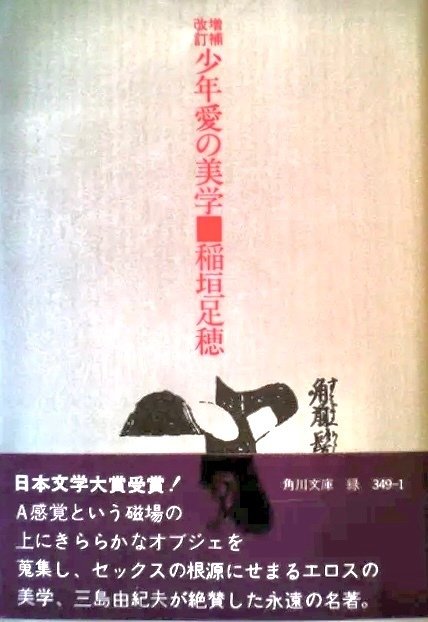

もっとも、ホモセクシャルの中には、「少年」の意識の強く残している人が確実にいて、それは例えば、稲垣足穂がその著書『少年愛の美学』で描いた「A感覚」(女性の「V感覚」に対応するもの。AはアヌスのAであり、VはヴァギナのV)の持ち主であり、そうした男性は「庇護される美少年」的な意識の持ち主で、「半ズボンの少年」的な「寄るべなさ」を持ち続けている。

これもわかりやすく言うなら、彼らは言うなれば、「弁慶」に傅かれて庇護される「美少年・牛若丸」だと言えるだろう。

「守られるべき美童と守護者である豪傑」という関係。これを「ホモセクシャル」だと単純化して呼ぶのは、あまりにも粗雑であり無神経だと思うので、私はそれとこれを区別するのだが、世間一般的な粗雑な言い方であれば「美少年的なA感覚」というのも、「ホモセクシャル」の内だと、そのように「誤解」されるのも、致し方のないところなのかも知れない。

ともあれ、こうした観点から見れば、本作で描かれる、多くの「ホモセクシャル的な関係」とは、じつのところ「少年と、その父親的な庇護者」の関係と見る方が、より正確であるというのがわかる。

それは、草間大作を「父親」のように見守る戴宗との関係が、最もわかりやすく典型的なものだし、一見したところ大男だからわかりにくいが、銀鈴から「子供みたい」と評される鉄牛と、「兄貴」である戴宗の関係もまた「擬似的な息子と父」関係だと見て良いだろう。鉄牛は、戴宗を失うことによって大人になり、そのことで、大作を(銀鈴についての恋敵)と見るのではなく、戴宗の代わりに、大作の「庇護者」、まさに「弁慶」役へと成長するのである。

もちろん、「中条と呉」の関係も、「司令官と参謀」の関係を超えて、擬似的な「父息子」の関係でなのだが、双方とも「大人」なので「ホモ」っぽく見えてしまうだけである。

中条が「ホモ」ではなく「父親」だというのは、ギリギリの時に語られる、彼の「部下全員」に対する「庇護者」的な思いに、よく表れているとおりだ。なにしろ「静かなる」人だから、日頃はそれを見せないとしてもである。

そして、この物語が、一見「ホモっぽく」見えるほどに「父息子」の物語だというのは、物語完結後に示される、次のような「献辞」にも、明らかなとおりだ。

『この作品を全ての"父と子に”捧げる』

もちろん、「子」というのは、少なくとも「字ヅラ」では、「息子」に限定することはできない。

例えば、BF団十傑集の一人の「幻夜」が、じつは、シズマドライブの開発者の一人で、「バシュタールの惨劇」の張本人とされた「フランケン・フォン・フォーグラー博士」の息子であったというだけではなく、幻夜の野望を阻む側の「銀鈴」もまた、フォーグラーの娘であった。

息子である「幻夜」こと「エマニエル・フォン・フォーグラー」は、汚名を着せられたまま非業の死を遂げた父親の復讐のために、世界からシズマドライブを消し去って、父の望んだ「美しい夜」を実現しようとした、言うなれば、「孝行息子」なのだ(その思いが、結果としては、誤解に基づくものだったとしても)。

もちろん、「銀鈴」こと「ファルメール・フォン・フォーグラー」も、父の非業の死を知りながら、しかし、兄とは違って、あの、誰よりも「人々の幸福を願った科学者」であり、優しかった父が、どんな理由があろうとも、人類を破滅へと導くようなことは望むはずなどないと、そう信じようとして苦悩した「娘」なのである。

だが、「声優対談」のコメンタリーで、銀鈴役の島本須美が指摘していたとおり、本作では「女性」の影が、極めてうすい。と言うか、銀鈴を含めて、セリフのある女性はたったの3人しか登場しないし、そのうちの一人は、飲み屋の店員で、顔すら出ないちょい役でしかなく、まともな女性キャラは、銀鈴の他には、前述の戴宗の妻である「青面獣の楊志」ただ一人なのだ。

しかも、この楊志は、大柄で筋骨たくましい豪傑型の女性であり、およそ「女らしい」キャラクターではなく、その女性性としては、「戴宗の妻」らしく、草間大作の「母親(肝っ玉母さん)」という立ち位置で、やはり、闘いの中で、みずからを犠牲にして死んでいく、「男前」な女性なのである。

一一つまり、本作で「女性らしい女性キャラ」は、銀鈴ただ一人なのだ。

では、そんな銀鈴は、どういう役回りのキャラクターかというと、まずは「草間大作にとっての、憧れの(初恋の)お姉さん」であり、次に「フォーグラー博士の娘」である。

つまり、メインは「大作にとっての、憧れのお姉さん」であって、「フォーグラー博士の娘」という属性は、副次的なものでしかない。というのも、「フォーグラー博士」との最も強い絆は、やはり「父の復讐のために、全人類を滅ぼそうとまでした息子」である「幻夜」であり、彼の悲劇性(父のためにと思ってやったことが、じつは誤解による真逆の行為であったという悲劇)にこそあるからだ。

そんなわけで、銀鈴という「女性」の存在は、あくまでも大作の視点から見た「憧れの年上の女性」であり、大作の記憶にはない「母」を、無意識に投影した人物だと言えよう。その意味で、銀鈴もまた、大作の「少年」性を描くための存在でしかなかった。言い換えれば、「女性」としての銀鈴を描きたかったのではなく、「少年の憧れ」を描くために、彼女は登場させられたのだと考えるべきなのである(言ってみれば、大作にとっての銀鈴とは、『銀河鉄道999』の、鉄郎にとってのメーテルのような存在だったと、そうも言えるだろう)。

したがって、このようなあれこれを総合するならば、本作の中心にあるのは「少年」性であり、彼を「守り導く父」性だと言って良いだろう。

大作の父である「草間博士」は、どういう理由からだかは描かれていないが、もともとはBS団のロボット開発者であった。だが、BS団の野望を阻止するため、自ら開発したジャイアントロボを持ち出して、幼い(幼稚園児くらいの)大作と共に逃れようとして重傷を負う。そして最後は、幼い大作にジャイアントロボを託して「BF団から、世界を守れ」という重大任務を背負わせるだけではなく、大作に「人は、犠牲なしには時代を切り開くことができないのか、その答をお前が見つけて、私に教えてくれ」と言い遺して死んでいくのである。

つまり、「犠牲を出さないで、戦って世界を守れ」というあまりにも重い難問を、息子に託して死んでいき、息子はその父の言葉を忠実に果たそうとするが故に、「避けられない犠牲」という現実の前に、「それでも」と苦しむことにもなるのである。

だがしかし、彼にはいつもジャイアントロボがついている。ロボが、父の生まれ変わりであるというのは、もはや言うまでもないことであろう。大作は、いつも父と共に戦っているのだ。

そんなわけでこの物語は、最後の献辞が示すとおり、非現実的なまでの「理想」を息子に託す、しかし「優しい父親」と、その愛に包まれて、「父の理想」を愚直に受け継ごうとする息子という、「父と息子」の物語なのであろう。だから、熱いのだ。

「不可能な理想に挑め」という父の熱さを、それをそのまま受け継ごうとする息子の、父への愛。

そこには、「そこまでしなくてもいいから、おまえには幸せになってほしい」というような「母性的に現実的な愛」は、入り込む余地がない。

まただからこそ、この物語は、「熱い」反面、「ご都合主義」とも言われかねないほどの作劇上の無理があることも否定できないのだ。

わかりやすい例で言えば、直径300メートルもある「大怪球フォーグラー」の上に立っている幻夜が、地面に立っている大作と、多少、声を張っているとは言え、数百メートルは離れているはずなのに、双方拡声器も使わずに、遠く向き合って「会話」をするとか、あるいは、大作を救助に向かった鉄牛は、BF団の呼炎灼に腹を刺されて瀕死の重傷を負い、さらに幻夜に何発も銃弾を撃ち込まれ、とどめとばかりに、BF団の巨大ロボット・ギャロップの頭部に上から押しつぶされてと、どう見ても死んだとしか思えない描写がなされて、観る者の涙を誘っておきながら、しばらくの後「重傷を負っただけだった」みたいな感じで、何の説明もなく鉄牛が再登場してくる、といったような、「マンガだから」で済ませられないような、作劇上の無理の数々である。

こうした、普通に考えれば「それはないだろう」という表現も、しかし「熱いドラマ」が展開する中でのことだから、多少の引っかかりをおぼえても、そのシーンの熱気に当てられて「まあ、(そんな細かいことは、どうでも)いいか」ということになってしまう。

物語の大きなところでは、「バシュタールの惨劇」における「フォーグラー博士の真実」というのも、意外に「当たり前の真相」でしかない。

また、結局は地球を破滅させることにしかならないから、世界の征服を目論むBF団のためにもならないはずの、幻夜の「世界静止作戦」を、それでも認めて採用した、策士・諸葛孔明の狙いとは、結局のところ、何であったのか?

この疑問についても、すべてはBF団の首領である「ビッグ・ファイア」のご意志であったというだけで、それ以上の説明はなしで先送りにされ、その挙句、この「世界静止作戦」は、次なる「GR作戦」の下地づくりのためだったと、またも思わせぶりにおわすだけで、物語は閉じてしまう。

こうした「決着のつかない開放性」というのは、たしかに、本作がもともとの構想をすべて実現できなかったが故だと、そう考えることもできるし、そうしたこともあるだろう。

しかし、このように様々な謎を遺したまま物語が閉じられたのは、結局は、この物語が本質的なところで「完結を求めてはいなかった」ということなのではないだろうか。

つまり、戴宗とアルベルトの関係に象徴されるように、本作における善と悪との戦い、「国際警察機構とBF団との戦い」とは、「永遠に続く」ものとして、じつは寿がれているのではないか。

ただ、この「地球が静止する日」篇で描かれるのは、そういう「恒常性の戦い」の方ではなく、あくまでも、そういう状況に外挿された「例外的なエピソード」であり、その特別な舞台において演じられる「息子と父の物語」ということだったのではないだろうか。

その「息子よ、頼むぞ!」「お父さん、僕はきっとやるよ!」という「父息子の熱い交情」を描くために、すべての舞台は整えられただけで、その舞台における「テーマ的な難問=人は、犠牲なしには時代を超えられないのか?」自体は、さして重要ではないからこそ、いささかハッタリがましいまでの、無理な物語展開がなされたのではないか。すべては、我らの「BF(少年と父の物語)のために」。

もちろん、私はこう言って、この作品の欠点を論い、この作品を否定的に評価しようとしているのではない。

そうではなく、それとは真逆に、「すべて」を「父と息子の物語」のためだけに使役させて、作劇上の無理など顧みないところにこそ、この作品の「非凡な強さ」があり、それが「熱」として放射されることになったのではないかと、そう肯定的に評価しているのだ。

言うまでないことなのだが、人の「胸を打つ」ドラマというのは「理屈」ではない。「理屈では作れない」ものなのである。

例えて言えば、設計図どおりに、きっちりと丁寧に作り上げられたプラモデルは、それは当たり前に「完成している」だろう。だが、ただそれだけなのである。

しかし、本作の場合は、おおよその設計図こそあれ、結局は、自分の作りたいものを作りたいように作った結果の「歪さ」において、非凡な熱をもつ作品になり得たのではないだろうか。

こんな「異形の作品」など、作ろうとしても作れるものではなく、また今川泰宏監督にしても二度とは作れない作品に仕上がったのではないだろうか。

今川泰宏監督の非凡さであり「天才性」とは、その「内なる衝動」を矯めることのない物語として、本作を「父と息子の終わらない物語」に仕上げた点にあるのではないか。

この作品においては、「完成」や、その意味での「完全(完璧)性」が目的なのではなく、きっと、先を走る父親が後ろを振り返りながら「息子よ、ついてこい!」と叫び、その後を追う息子が「うん、父さんには負けないぞ!」と追いかけていく、そんな永遠に終わらない、夢物語だったのではないだろうか。

私は、それもありだと思うし、そのような作品として、本作を高く高く評価したいのである。

(2023年12月31日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・