#デザイン

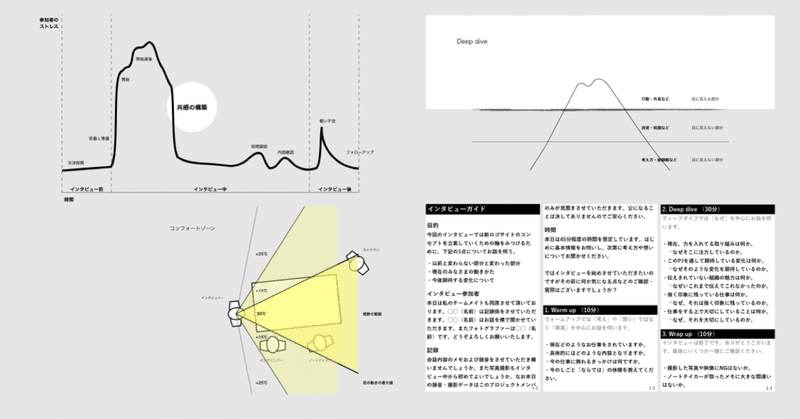

WHYの深堀りをするクライアントインタビューはWHYの前後が重要

プロジェクト序盤でクライアント担当者、また上長や組織の長にインタビューを行うことがあります。その際どのようなことを聞けばプロジェクトのことを深く理解できビジョンを共有できるのでしょうか。よく言われるように大事なのはWHYを深堀りしクライアントの考え方や価値観に触れることでしょう。しかしインタビューにおける本質的な課題はWHYの深堀りの前後にあるように思います。つまりどのようにしてWHYの深堀りまで

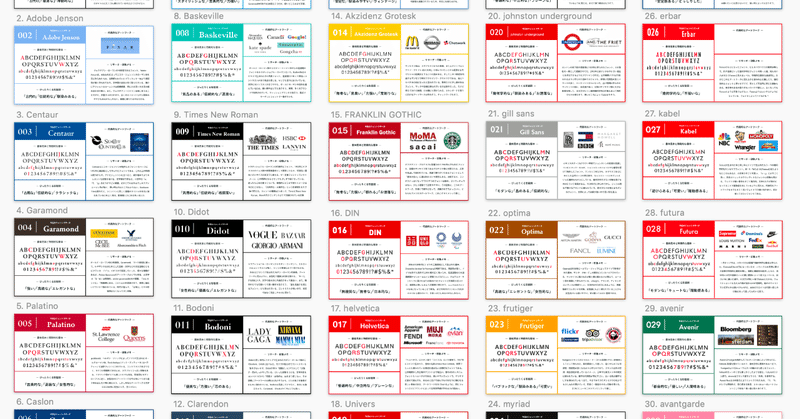

もっとみるフォント選びに迷ったら見返したい、おすすめ定番フォント31選まとめ (欧文編)

こんにちは!トライブグループという会社でCDOをやっています、原田佳樹 @yoshigorouu といいます。前回はこんな記事を書きました!

今回の記事では、デザイナーが抑えておくべき定番欧文フォント31個(+おまけ)をまとめました。世の中で使われている大体のフォントをまとめてあるので、何かデザインするときの辞書的な感じになれば嬉しいです。

1. フォントの世界に魅入ったきっかけ私のデザイナー

Webホワイトボード『Miro』をマジでオススメしたいので勝手にPRします

MiroというWebツールをご存知でしょうか?端的に言うと、Web上で使えるホワイトボード。しかしその魅力は無限大。

にも関わらず!日本語の情報が少なすぎる!悲しい!

本気でオススメしたいし、日本でも流行らせたいという気持ちが高ぶってしまったので、まとめてみました。まずこちらの動画をご覧ください。

ワクワクしてしまった方は、ぜひ続きを読んで頂きたい!

Miroの基本①:直感操作で習得できち

フォント・ロゴ・GUI・ハードウェアをトレースして学ぶ

私は昔から、気に入ったものや気になるものをベジェ曲線でガイドを引いたりトレースするのが好きで、時間があればつい Adobe Illustrator でなぞったり測ったり重ねたりして遊んでます。

ガイドを引いたりトレースするのって、地味で不毛な作業な感じがしてしまいますが、実際にやってみると、細かなルールが見えてきたり、パッと見では気づきにくい優しさや、見たときの気持ちよさの理由などが垣間見えてとて

それは、デザイン案ではない。

「デザイン提案」についてずっとモヤモヤしてることがあって、今回の「キヨ地下」のロゴ提案がちょうど伝わりすい事例なので書いてみた。ぜひ、若いデザイナーや学生に読んで欲しい。結論からいうと、「ロゴ案とは色や形の違いではない。」というのを訴えたい。

アソビカタサロンのオーナーのKiyoto(萩原清澄)さんが「キヨ地下」というサービスを始めた。一言でいうと「デパ地下グルメのECサイト版」。そのKiyot

ナガオカケンメイさん×安藤剛さん D&DEPARTMENTのこれまでとこれから#noteクリエイターファイル

noteで活躍するクリエイターを紹介する#noteクリエイターファイル。今回は特別に、D&DEPARTMENTディレクター・デザイン活動家のナガオカケンメイさんに、THE GUILD 共同創業者の安藤剛さんが話を聞きました。

その土地と暮らしのなかでずっと長く愛される「ロングライフデザイン」をテーマに活動されているナガオカケンメイさん。実店舗「D&DEPARTMENT」の運営や、47都道府県の個

ワークショップをデザインするとはどういうことか

ワークショップをデザインするとはどういうことか。ワークショップの定義と同様に、検討しておく必要があります。

ワークショップの「企画・運営・評価」のサイクルとして捉える考え方ワークショップデザインというと、当日のファシリテーションと切り分けて、準備段階の「プログラムデザイン」のみを指し示すケースもありますが、それではあまりに射程が狭すぎます。

ワークショップをデザインする営みを、もう少し広いサイ

![鈴木翔太 [AMBIのPdM]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/17090245/profile_1f6b58bf9e60577329e17d674ce3c0c7.jpg?width=60&crop=1:1,smart)