安斎勇樹

株式会社MIMIGURI代表取締役Co-CEO/東京大学大学院情報学環客員助教/人と組…

最近の記事

中年期のアイデンティティ・クライシスを乗り越える探究論の探究/リーダーの"正しさ"の鎧/"学習観"のアップデートなど【Voicy5月総集編BEST5】

4月にVoicyチャンネル「安斎勇樹の冒険のヒント」を立ち上げて、2ヶ月が経ちました。なんとか約15分の音声配信を毎日続けています!おかげさまでフォロワーも2000人を超えました。本当にありがたい限りです。 5月のVoicy「安斎勇樹の冒険のヒント」人気コンテンツBEST5本記事では、先月に引き続き、5月に配信した31本のコンテンツのうち、アナリティクス(視聴データ)を振り返って、リスナー数やいいね数などが多かった人気コンテンツBEST5を紹介します。※複数の変数があって機

マガジン

記事

"心理的安全性の誤解"の誤解/キャリア目標を捨てよう。探究テーマの重要性/暗黙知を引き出すインタビューのコツなど【Voicy4月総集編BEST5】

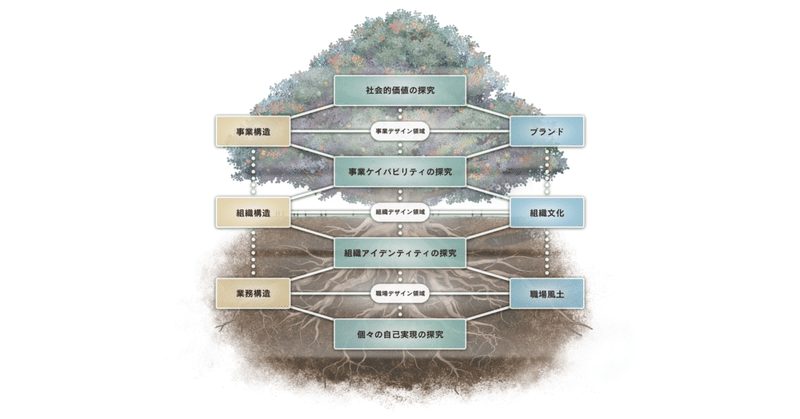

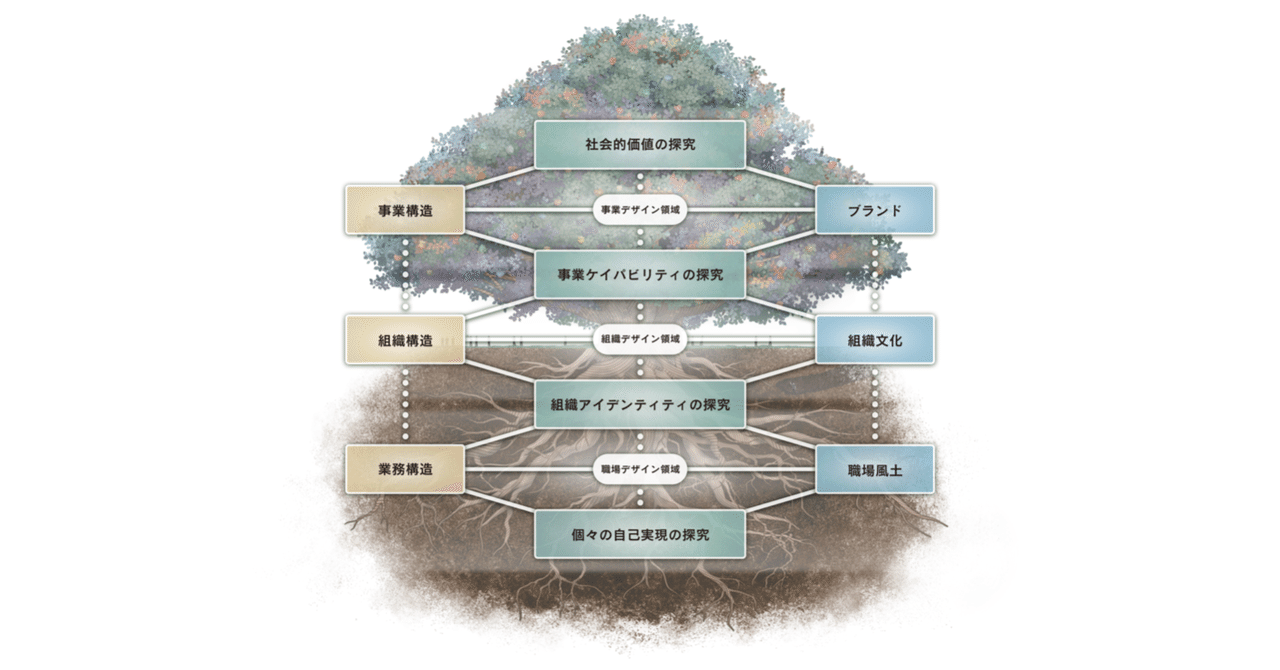

2023年度を振り返ると、春に「軍事的世界観から冒険的世界観へ」という新たなスローガンを掲げて、冒険型の組織づくりのモデル「CCM」を開発して、今秋出版予定の集大成的な単著の執筆に取り掛かった1年で、まさに「大きなアウトプット」にすべてのリソースを費やした1年間でした。 単著はまだ現在進行形でブラッシュアップ中ではあるのですが、大型のアウトプットを通してやや燃え尽きかけていたというか、研究者としてのバランスを崩していたため、2024年は「小さなアウトプット」を積み重ねること