MVV開発、制度構築、カルチャー醸成……いずれも「組織づくり」の本質ではない。前時代の「整合性モデル」と、その限界

このnoteを読んでくださっている皆さんの中には、「組織づくり」に携わっている方も多いと思います。

しかし、この「組織づくり」という言葉の定義は、人によって案外まちまちです。

「経営理念を作って浸透させることが重要だ」という話もあれば、最近では「心理的安全性を高めることこそが重要だ」という議論もありますね。あるいは、組織カルチャーが話題になることもあるでしょう。

たしかにこれらは、いずれも組織づくりにおいて重要な施策ではあります。

しかしながら、これらは組織づくりを構成する要素の一部であって、組織づくりそのものではありません。

それでは、組織づくりとはいったい何をすることなのでしょうか?

先に結論を言ってしまうと、私は組織づくりを「組織の構成要素を整合させ続けることで、社会的価値の探究と、自己実現の探究を両立させること」と定義したいと思います。

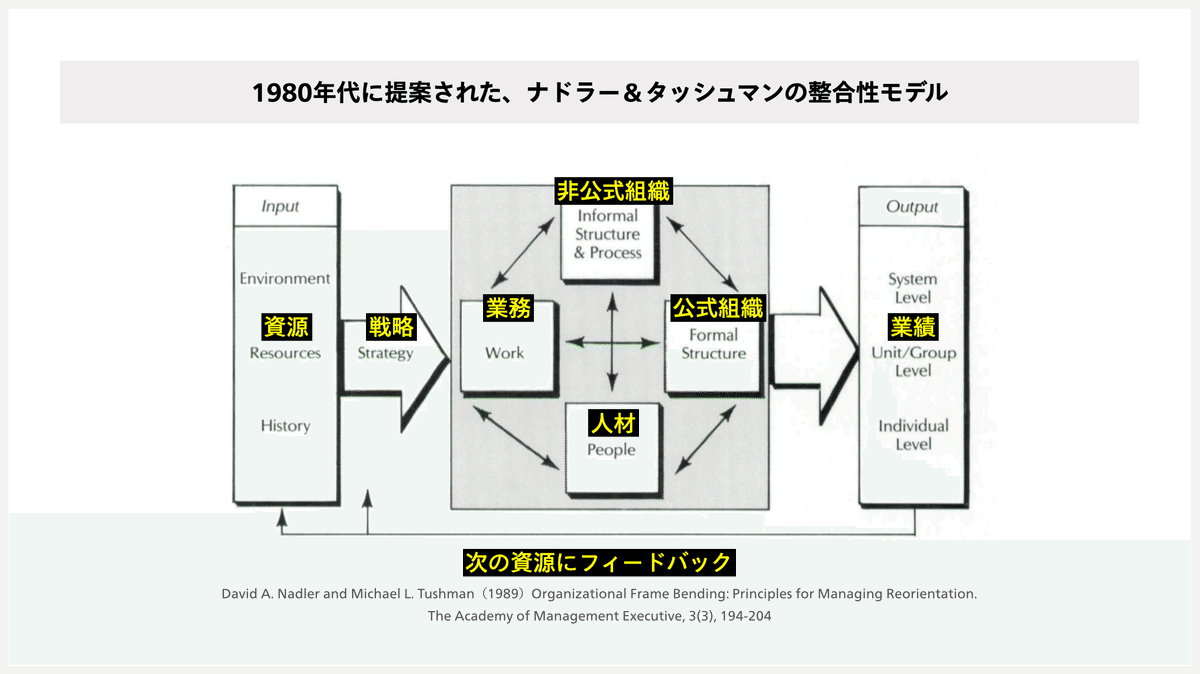

この記事では、経営学の組織論において最も多く引用されるナドラー&タッシュマンの整合性モデルを紹介しつつ、その限界と、これからの組織づくりが目指すべき方向性について解説します。

組織づくりとは、組織の構成要素を「整合」させることである

まずは、これまで経営学において、組織づくりがどのように捉えられてきたのかを見ていきましょう。

1980年代から現代に至るまで、組織論における重要なキーワードは「整合」でした。いかにして組織におけるさまざまな要素間のつながりを良くして、生産性を上げられるか。すなわち、いかに「整合」させられるかが、組織づくりにおける重要な問いとして、長年研究されてきたのです。

このテーマにおいてたびたび引用されるのが、1980年代頃に組織コンサルタントのナドラーと組織行動論の研究者のタッシュマンによって提唱された「整合性モデル」と呼ばれるモデルです。

これは、ある戦略に基づいてインプットされた資源が、業績としてアウトプットされるまでのプロセスを表したスループット型のモデルであり、「業務」「人材」「公式組織」「非公式組織」といった組織の要素の整合性によって、アウトプットの効率が決まることを表しています。

たとえば、業務内容は戦略に合致しているのに業績に結びつかない場合、

業務の遂行に適した人事制度や組織構造が整っていない(=[業務]と[公式組織]の不整合)

業務を遂行できるだけのケイパビリティを持った人材が足りていない(=[業務]と[人材]の不整合)

優秀な人材は揃っているが、文化(価値観や規範)が浸透しておらず、バラバラである(=[人材]と[非公式組織]の不整合)

といった原因が考えられます。

経営者はこのモデルを見取り図にして、どこの部分に課題があるのかを検討しながら組織をつくっていくわけですが、ポイントは、これらの要素は互いに影響しあっており、一つを入れ替えると全体に影響が生じるということです。

たとえば、「事業が伸びているから」と一度に大量に採用すると、これまでの組織構造と合わなくなってしまったり、既存のメンバーとの関係性が悪化してしまったりするということが起きるわけです。

また、企業が存続していくためには、こうした組織内部の整合性をとることに加えて、絶えず変化する外部環境とも整合性を取り続ける必要があります。

このモデルが開発された1980年代というのは、IT化とグローバル化が同時に進んだ、めまぐるしい変化の時代でした。そうした変化の激しい時代において、ビジネスモデルや戦略がガラッと変わると、まず「業務」が変わります。そして、業務が変わったにも関わらず、組織構造や人材が旧来のままだと、その間に不整合が生じます。

たとえば、それまで電話をかけまくって営業をしていたところから、インターネットを使って営業するスタイルに業務が変わった場合、電話をかけるスキルは不要になり、代わりにインターネットの知識を持った人材と、彼らを管轄するための組織構造やカルチャーが必要になります。現代で言えば、ChatGPTでできる業務が社内に大量に残っているという状態は、外部環境との整合性がとれていない状態というわけですね。

このように、絶えず揺らぎ続ける組織内部の整合性と外部環境との整合性を同時に追求し続け、生産性を上げていこうというのが、経営学における組織づくりの基本的な考え方です。

この考え方は現代においても有効で、ナドラー&タッシュマンの整合性モデルは、少しずつ修正されながら、さまざまな場所で使われています。たとえば、かの有名な「マッキンゼーの7Sモデル」も、このモデルに影響を受けたのではないかということが言われています。

また、オライリーと共著で『両利きの経営』を書いたタッシュマンは、両利きの経営を実現するための組織として、下記のようなモデルを示しています。このモデルでは、「業務」が「KSF(成功の鍵)」、「非公式組織」が「組織カルチャー」にアップデートされていますが、基本的には整合性モデルと同じことが言われています。

整合性モデルの限界①:アロポイエーシス的システム観

ナドラー&タッシュマンの整合性モデルは、組織を複合的な結びつきによって成り立つ有機体として捉えた点、さらに、業務と組織構造というハードの間に、人材と非公式組織(カルチャー)というソフトを配置している点で、非常に本質をついたモデルだと感じます。

実際、このモデルをはじめて見たときには、その完成度の高さに非常に感動して、このモデルを元に組織づくりの講座を開こうかと思ったくらいです。

しかしながら、そう思ってこのモデルのことを知れば知るほど、私の中での違和感が大きくなっていきました。

1つ目の理由は、このモデルにおいて、従業員であるメンバーが「自ら学んで変化していく過程」が一切想定されていない点です。

このモデルにおいて「人材」は、代替可能な一変数でしかありません。そのため、組織は互いにつながりをもった有機体であるはずなのに、生命体的な印象がまるで感じられない。むしろ右から左へベルトコンベアのように流れていく、工場のような印象を受けるのです。

システム論の言葉を使えば、アロポイエーシス的なシステム観への違和感、ということになると思います。

システム論においては「オートポイエーシス」と「アロポイエーシス」という2つの概念があります。

オートポイエーシスとは、生物学者のマトゥラーナとバレーラが、生命システムがどのようなものかを説明するために編み出した概念です。直訳すれば「自己生成システム」のような意味になりますが、オートポイエーシスとは、生命システムにおいて爪が伸びたり、怪我をしても傷口が治って新たな皮膚が生成するように、あるシステムがシステムの要素を創出していく(Aから、Aそのものが生まれる)ことを意味します。

一方、オートポイエーシスに対置されるのが「アロポイエーシス」という概念です。これは、「Aを入力すると、Bが出力される」システムのことで、あれこれ部品を入れると自動車が製造される工場は、アロポイエーシス的なシステムということになります。(工場は、部品を自己生成しませんよね)

以上の観点から改めてナドラー&タッシュマンの整合性モデルに立ち戻ってみると、これはきわめてアロポイエーシス的なモデルであると言えます。

ナドラーは経営者向けの組織コンサルタントだったため、いわば工場長のような視点で、組織のどこの部分に問題があるかを診断し、何を取り替える必要があるかを提案していたのでしょう。

しかし私は、むしろ組織の中でどのように人材が変化していくかということに興味がある。つまり、組織をオートポイエーシス的なシステム観で捉えたいのです。

実際に、経営学においても、目に見えない「組織文化」の研究が発展していくなかで、組織に人格を見立てた「組織アイデンティティ」という切り口から、その組織らしさを探る研究群が台頭します。

人間の学習観の変遷について解説した以下の記事では、人間の学習とは、共同体への参加を通じてアイデンティティが変容していくことだと書きましたが、「組織アイデンティティ」という言葉の台頭は、組織もまた人間と同じように、市場や他企業からさまざまな触発を受けて「自分たちらしさ」が自己変容していく存在であることを裏付けています。

そのような、より生命的な現代の組織を、もはや工場的なモデルで捉えきることはできません。これが、私がナドラー&タッシュマンの整合性モデルに限界を感じた1つ目の理由です。

整合性モデルの限界②:日本的経営観との相容れなさ

ナドラー&タッシュマンの整合性モデルに対して、私が感じるもう1つの違和感は、このモデルがアメリカで生まれたものであり、本来日本企業が持っていた、従業員を大切にする視点や精神的側面が抜け落ちてしまっている点にあります。

アメリカと日本の経営の違いについては、伊丹敬之さんの『中二階の原理』という書籍に書かれていた内容が非常に面白かったので、その内容をふまえてご紹介したいと思います。

アメリカ的な経営の考え方においては、企業とは言うまでもなく株主のものであり、従業員はいつでも代替可能な存在です。株主が投下した資本だけは絶対に逃げないのに対し、従業員はいつ逃げ出すともわからない存在であるため、常に株主が一番えらいのです。

一方、終身雇用制度や日本人特有の価値観から、そう簡単には従業員が逃げ出さなかった日本においては、企業は株主のものであると同時に、従業員のものでもあります。

たとえば、2005年にホリエモンがフジテレビを買収しようとした際、ホリエモンは当時の世論から大バッシングを受けましたが、これは「会社は従業員のもの」という考え方が根強い日本だからこそ起きたムーヴメントであって、アメリカでは絶対起きないものだといえるでしょう。

つまり、アメリカ的な経営観においては、株主が唯一絶対の主権者であるのに対し、日本的な経営観には、株主と従業員という2つの主権者が存在しているのです。

そして日本は、こうした2つの権力を「中二階」のような中間原理で中和することによって、政治や企業の問題をうまく乗り越えてきたのだと、伊丹さんの本には書かれています。

わかりやすいのが、天皇制です。決して触れられない場所に象徴としての天皇がいつつ、政治の実権は別の人が握っている。日本は昔から、こうした謎の構造をつくって権力を中和するのが得意で、その結果、日本では反乱が起きづらかったということが言われています。

そして従来の日本企業は、株主と従業員の間にある共同体性を、事業価値に転換してきました。

たとえば、身の丈に合わないような大きな事業目標を達成しようと思った場合、アメリカ的な経営観ではすぐに人材を取り替えようとするのに対し、日本企業は「従業員は逃げない」という前提のもと、別の要素を工夫することによって、現場のギャップを埋めようと考えます。

野中郁次郎のSECIモデルのようなナレッジマネジメントの理論が日本から生まれたのも、やはり日本的な従業員を大切にする視点や精神的側面があったからだと言えるでしょう。

しかしながら、もはや誰も「一つの会社で勤め上げる」なんて考えていないように、こうした日本的経営観はかなり薄くなってきています。アメリカのテック企業の考え方を積極的に導入するようなベンチャー企業も増えています。

一方で、現在アメリカで起きているのは「大退職時代」という危機であり、アメリカ的経営観もまた、現在問い直されつつあります。だとすれば、いま必要なのは、古き良き日本的経営観の時代に逆戻りすることでもなく、アメリカ的経営観を取り入れることでもなく、日本人が得意としてきた中二階的な共同体の原理を、新時代の組織づくりモデルに組み込み、アップデートすることだと思うのです。

それでは、これからの組織づくりでは何を目指すべきか?

ここまで書いてきたように、整合性モデルに象徴される従来の組織づくりのモデルが問い直されていると同時に、その目的もまた、かつてとは変わってきています。

これまでの組織づくりの目的とは、組織の構成要素を整合させ続けることで、「生産性を上げること」でした。しかしながら、いまや社会の価値観は大きく変わっており、「生産性を上げること」は唯一絶対の目的ではなくなっています。

それでは、これからの組織づくりにおいて、私たちは何を目指すべきなのでしょうか。

そこで私が提案したいのは、冒頭でも触れた「社会的価値の探究と自己実現の探究の両立(整合)」です。これらを噛み合わせて、それぞれが目的であり、それぞれが手段のような状況を成立することは、組織のサイズが大きくなればなるほど難易度が上がります。

このふたつを両立を諦めないための組織づくりのもう一つのキーワードは、両方に表れている「探究」です。

次回の記事では、従来の整合性モデルの限界を踏まえて「整合」と「探究」をキーワードにしたこれからの組織づくりの羅針盤となる「新時代の整合性モデル」について解説します。ぜひ、ご期待ください。

▼関連記事▼

Voicyチャンネル「安斎勇樹の冒険のヒント」を開設しました。新刊の執筆や研究の進捗はもちろん、組織づくり、マネジメントから、キャリアデザイン、仕事術まで、冒険の時代に創造的に働くためのヒントを探究していきます。毎朝7時頃に約10分の放送を毎日配信しています。

ぜひVoicyアプリでフォローしてください。バックグラウンド再生、連続再生、BGM変更、配信通知など便利です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?