変わら/れない学校教師をどう変えていくかー学校(初等中等教育)教員と大学(高等教育)教員の違いから考える方策案

Twitterでは学校教師(自身)の(ノーマスクをはじめとする)感染対策放棄、どころか「指導」でStudentsのをマスク外させる愚行の横行等、お子さんを感染から守りたい保護者から学校教師への悲痛な叫びが溢れている。

筆者自身にも長年非常勤講師として勤務していた帰国子女受け入れ校の感染無対策に危機感を抱き、行政部へ問い合わせを行って以降、パワハラを受け、最終的には退職させられた経緯があるのだが、その高校でも「緊急事態宣言」が出て対外的には「万全の対策」を主張しているような時期から、研究室(共有スペース)でノーマスクで寛ぎ、せめて換気のためにと筆者が開けた窓やドアをわざわざ閉める等、「感染対策を拒否拒絶否定する教師(特に専任教諭)」が溢れていた(一方、興味深いことに非常勤講師の先生方には対策をしている方が相対的に多かった、全てではないが)。

ーーーーー

帰国子女受け入れ校である元所属(高校基督教大学高等学校、通称ICU高校、ICUハイ、ICUHS)や「人権」や「多様性」を謳っているはずの国際基督教大学(通称ICU)法人における感染対策にかかるパワハラ追い出しとハラスメント対策の機能不全について全体的なことはFrom middle of nowhereへ。

ーーーーー

どうしてこんなにも教師はもマスク感染対策も嫌がるのだろうと思っていたのだが、パワハラの件も含め、大学で出会った先生方との元所属の教師達の違いについて考えているうちに、個々人の資質を強化する構造的な要因があるのではと気付いた。

筆者は自身が卒業した国際基督教大学法人内の高校(筆者は通っていない)で勤務していたのだが、構成員の雰囲気が全然違うなということも以前から感じていた。同じ法人内で対外的には似たような発信をしているのにもかかわらず、である。

今思うのは、高校までの教師の世界は丸山眞男の言う「である」の性質(文献が手元に無いので正確な引用が紹介できず恐縮だが、筆者の記憶と理解で説明すると)ー「所与」の権威性/構造の当然視内面化継続による強化固定化をする傾向、大学の先生方の世界は「する」の性質ー不断の実践により獲得更新していく傾向を帯びているからなんだろうなということ。以下にその違いを生じさせうる要因を記述していく。

●教員養成

一般にはあまり認識されていないかもしれないのだが、初等中等教育教育の教師と高等教育の教員はなり手が根本的に異なる。

初等中等教育の教師になるためには、国が定めた教職課程を、国に認可された教育機関で受講し、介護等体験と教育実習を経て教員免許を取得する必要がある(教員免許は自治体すなわち「官」的なものに登録される)。つまり、国内の学校(1条校)に勤務する教師は全て、国が設定した一定のカリキュラムと手続きを通過しており、その過程で「国が教師に求めているもの」を内面化しうる。

また、採用時の選考においてもそれらの影響を大きく受けた「教師的な資質」を有することが求められ、特に「公立」校の場合は雇用元が自治体もしくは国で身分が「公務員」となることもあり、特に「官的なもの」の影響が濃くなる可能性が高い。「公務員」や「官的なもの」にそぐわない者、馴染めない者は、そもそも採用されることが少なく、採用後も「郷に入れば」で脱落して/させられていく。

つまり1条校の教師として勤務している時点で、(人によりその程度に差はあるが)だいぶ「官」的なものとの親和性が高い人間である可能性が高く、そのような人間が作り出す集団性に左右されるのが「学校」(初等中等教育機関)であると言えよう。

対して、高等教育機関の教員はそのような「国」による養成過程や認定からは離れた立場にある。

初等中等教育の教師とは異なり、高等教育の教員は「各人の研究、専門分野」のプロフェッショナルであり、教えることに関しては、当人の専門が関連分野で、あるいは専門でなくても個人的な興味で自主的に教員免許を取得する(教職課程を受講する)場合もあるが、これは必須ではない。

よって、特にアカデミックポストの入り口「助教」(任期付)あるいは「非常勤講師」の段階では、その地位を得るまでに「教える」体験を全く持たない、「教え方」についての講義を全く受けたことがない場合も存在する。しかし全くの「ホワイト」状態で採用されることは余程の研究実績でもない場合は基本的に稀で、多くの場合は「教歴」ーどこで、どのような立場で、何を教えてきたかと、各人の研究実績で雇用側が判断する形となる。その際に選考を行うのは各大学の専門分野が近い教員(研究者で基本的に任期無しでその大学に長く所属する准教授教授)であり、その基準も、必要な講座を担当にする知見と実績を備えているかとそれがその大学にふさわしいかー(「国公立」の場合はまた違うかもしれないが)「私立」の場合は(あまり大きく逸脱するのは難しいが独自性や自由度が認められているため、)各大学の「建学の精神」や教育環境に合う人物であるかが重要な観点になる。

つまり、大学の教員は高校までとは異なり「国が設定したカリキュラム」、「国が認定する資格、国への登録」、「それらを経た先達による選考」(「国」または「官」的な眼差しを介在反映させることになるもの)の全てあるいは一部から自由な位置にいると言えよう。そして、このことにより高校までの教師集団のような、「国」「官」的な性質とも近い「全体主義」「権威主義」「同質性」を帯びにくくなるのではないかと筆者は推測している。

勿論、「大学」による差も大きいと思うし筆者の在籍していた大学はやや特殊な環境だったので、その"n=1"で語るのは憚られるのだが、筆者の見てきたもので言えば、大学の先生方には共通する根っこがありながらも、それぞれの経験を反映させた視点や信念があり、特に学問分野による考え方の違い等も多く存在していたが、むしろそれを活かしながら揺るぎない「個」として、教員同士でも、学生とも、向き合っていらっしゃる感じがしていた。

「多様性」を重視する大学であったので、「違う」ことで排除されることは無く、年齢や立場の差があっても公平、対等に相手と向き合い「対話」(個性や尊厳が保障された二者間のコミュニケーション)をすることが当たり前だった。そのため、「全体主義」「権威主義」「同質性」のいずれとも遠い環境だった。

(対して、高校は「全体主義」「権威主義」「同質性」によって煮詰まった集団、環境だった。学校行政部専任(権力者)の決定した感染対策の弱さに恐怖をおぼえ異を唱えた非常勤講師ー「雇ってやっている」下僕として、筆者は「敵認定」され、結果、パワハラ、追い出しを経て「自己都合の形での退職」を強いられた。「無期転換済み」でこのようなことが無ければ定年まで勤務するつもりだった職を、である。)

●教授内容

初等中等教育教育と高等教育の間には教授内容の差も存在する。

高校までの1条校で(国が認定した教員養成課程を経て教員免許を取得保有し採用された)教師によって行われる授業は、やはり「国が指定した【学習指導要領】」に基づいた内容となる。

「学習指導要領」は学年や科目ごとに何をどのように扱うかを示したもので、その中での教師の裁量は認められているのだが、大幅に逸脱することは許されない。そのことによって様々な環境下にある全国の学校で獲得されるものを等しくうるという合理性はある。しかし同時に、Students個々のニーズに合わない場合、教師の個性や専門性を発揮できなくなる場合(扱うべきものを扱わないのは明らかに問題だが、あまり踏み込んだ/要領を超え過ぎたものも積極的には行いにくいという面もある)、また、「学習指導要領」の内容自体が適切でない時に国全体で教師も子どもも一定の方向に歪んでいく場合があるので注意が必要である。

加えて、1条校で行われる授業は基本的に「教科書検定」(国による適合性判断)

を経た教科書を用いて行われる。例えば、「社会」の教科書で「戦争」や「侵略」、「731部隊」等をどう扱うか、書きすぎだと問題になり記述が削除された、あるいは各校で使用する教科書の選定関係で業者と選定者の癒着があった、等としばしば話題になることもあるが、このように「学校は非常に政治的な影響を受けやすい場」なのである。

そして、教師になる人間自体のその性質への親和性が高いこともあり、国ー学校ー教師が一丸となって一定の方向へ子ども達を染め上げていきやすいことには注意が必要である。過去の事例では、戦時中の学校は軍国/愛国プロパガンダ伝達メディアとして学校/教師はマスコミ共に重大な役割を果たしたし、現代においても「戦争」「原発」「感染症」等、同じようなことは起こりうる。

対して、高等教育の授業には、「学習指導要領」も「検定教科書」も存在しない。教員も国が認定した教員養成課程を受けず教員免許を取得していない方が大半である。

つまり、高校までとは異なり、圧倒的に「その大学」「その教員」の「個性」がカリキュラム内容にも教材授業にも反映される形なのだ。その大学を背負った、確かな専門性知見を有する責任ある個人として、その裁量の中で先生方各人がシラバスを組み、テキストを指定し、授業の目的(ゴール)を定める。同じ名のつく授業であってもA大学とB大学の授業内容やテキストが異なることは大いにありうるし、同じ大学内であっても担当教員が異なれば授業内容もテキストも変わる(私は「英語科教授法」と「日本語教授法」を受講した時期が通常担当なさっている先生がいらっしゃらない時期で、臨時担当なさった先生の授業を受けたが、学内の任期無し教授陣による「日本語教授法」については例年と大きく変わらなかった感じであったものの、外部から非常勤を呼んで行われた「英語科教授法」は、友人からの話を聞くに、かなり違いがありそうだった)。

つまり、大学の教員が影響を受けるのは「国」よりも「大学」や「同僚」の要素のほうが大きく、よって、大学の教員は高校までの教師とは異なり、「官」的な性質や国家の全体主義的、大学の性質によっては権威主義的な傾向を帯びにくいことが推測される。

●更新性

廃止が決まった教員免許更新制だが、筆者はニーズはあるものの形態が不適切だったためにうまく機能しなかったものだと思っている。筆者自身、必要に迫られてオンライン講義→学芸大で筆記テスト一日だけのものを受講したが、オンラインの部分は作業中に流しただけ、筆記についてはテスト直前に軽く資料を眺めただけで(今では受講内容すら思い出せないし)見事なやっつけ仕事ぶりを発揮し、時間と金銭をドブに捨てた形となった。

しかし、初等中等教育の教師に知識のアップデートが必要だというのは本当にその通りである。なぜなら、高校までの教師は大学(含む院)で教職課程を受講した後はそこで得たものを糧に、相手は変わるものの基本的には「学習指導要領内/要領に沿った」既定/一定/固定のもの、閉じた内容を同じように教えることを繰り返す日々を送り続けることになるわけで、研修もしくは個人的に/有志で読書会等の研鑽の機会を作らなければ、何十年も、自分が大学(含む院)にいた頃の理論や教授法で授業やStudentsに向き合い続けることになるからだ。

例えば、筆者が高校生の時には語学界隈はとっくにコミュニカティブアプローチ全盛だったはずなのだが、都立進学校で当時大半が4、50代の教師だった高校の授業はそれは見事な文法訳読法だった。大学入試との関係があるから授業だけ変えられないという制約もあるのだが、決してそれだけではなく、たとえ研究や時代の流れが変わっていたとしても「いきなり現場/教師は変わら/れない」というところが大きい。

どんなに高等教育でCLT(communicative language teaching)が優勢になっていたとしても(既に何十年も前に教員養成を受けた)教師はその時の知識と自身の現場で積み重ねてきた経験で日々に臨むわけで、そこに文法訳読はあってもCLTの経験値は蓄積されていない。現場の教師がアップデートされた知見や理論に触れられるのは、主に学会参加、研修、勉強会等によるかと思われるが、自主的でも半強制的にでもそのような機会が無ければ、既に獲得され定着したスタイルやアプローチはなかなか動かない。

学校の現場や教師を変えるのには非常に時間がかかるのだ。高校で「情報」が教えられることになったとしても現場の教師に「情報」の免許を持つ者はいなかったし、小学校で「英語」が教えられることになっても、現場の教師には「英語」を教えることを全く想定していなかった層が多かった。その時「既に教師になっていた」各人が教職課程に臨んでいた際に存在しなかった/求められていなかったので当然である。

教員養成の仕組み上、どうしても時代と現場との間には時差が生じてしまうし、現場で日々業務に当たる者に学生時代のような時間をかけて研修を行うのは不可能だ。しかし本来はそれくらい時間と(単位や成績判定が関わることによる)熱意が無ければ、付け焼き刃以上の体得にまではなかなか至らない。

そのため、現場に新しいことを定着させていくためには、「新しいことを含む教職課程を経た新人」が現場に一定数入っていくのを待ちつつ、その間は「情報」なら「数学」の免許保持者に教えさせる、小学校「英語」の場合は無理矢理乗り切る?等のように、自転車操業的に凌ぐ形になる。

大学等での数年単位での教員養成→免許取得で(経験があっても無くても資格的に)「教師になる」初等中等教育の教師は、免許取得の時点で完成形として現場に出なければならない。加えて、初等中等教育で扱う(国が認定する)カリキュラムに関して、(審議認定にもやはり時間がかかるというのもあり)基本的にon goingなものというよりも既に定まって変化が少ないものが大半であるというところも免許取得後の現場教師にとってのその先の変化や修正という視点が閉ざされがちな要因ではないかと思う。

よって、初等中等教育の教師は構造的に、また自身の現場経験へのプライドのようなものからも、変化刷新性に乏しく、「既定の(自分が知っている昔の)定説」を重視する「教条主義」に陥りやすいのではないかと推測される(教師のこの「プライド」や「自負」のようなものはなかなか厄介で歪みやすいものなので後述する)。高校までの教師は「である」の世界に位置付く。

対して、高等教育の教員は免許制とは無縁で「資格」で職に就くのではなく、各人の専門分野における業績と知見が検証され選抜されるものである。「である」ではなく「する」の世界である。

(現実は理想とは程遠いが)「研究」が一義のポストなので、資格を取って終わり(完成)ではなく、常に学会参加、論文執筆などによる「情報の更新、検証」を前提とした講義実践が求められる。日に日に変わり動く社会情勢やアカデミア、その中で得られた知見や生じた問題を内包して研究は進んでいく。

過去の一時点で閉じて完成とするのではなく、過去を経た今からこの先を見通す、誰かが決めたものを正しいこととしてそのまま流していくのではなく、客観的な根拠をもとに検証し、類似点も差異も、有用性も限界も「お気持ち」とは別の論理的な手続きで見出す視点が研究には必須である。これら(客観性、根拠、論理、検証、非固定、刷新性)は「である」の世界の真逆の性質である。

筆者が「大学は」楽しかったのはその「する」性によるところが大きいのだと思う(家よりはマシだったから学校を休むことは無かった筆者だが、高校までは環境も勉強も「楽しくなかった」し「好きでもなかった」)。

ちなみに、教員免許更新制については、【教員の自己負担&お上の指定した時期に強制的に】ではなく【当人が希望した講座を受講する際に(業務に必要なものであれば)行政側が補助を出す、その際「研修」扱いで勤務に含められる形にする、「研修」やそのサポート体制を行政側が推奨する】等の形であれば非常に有意義だったのではないかと筆者は考えている。

相手に何かを求める際、重要なのは、その際にかかる物理的な負担を下げ心的負荷を減らし実現可能性を高めることだと思う。

これはユニバーサルマスクの実現にも言えることで、特に貧困層や若者のノーマスクがノーマスクである一因の「出費」というバリアを取り除くことで、骨の髄まで染まりきった5%程度の陰謀論者Q反マスク以外は、相手が求めれば、少なくともその場では、マスクを着用する可能性が上がる。「生理の貧困」と同様に「マスクの貧困」もあるはずなので、特に学校大学の「ディスカッション」、「プレゼンテーション」時にStudentsがマスクをしていない等、リスクが高い場面で当該者に渡してみて検証しながら、有効性が認められれば予算化し、拡大していければいいのにと筆者は考えている(同時に必要となるのは、科学的根拠を用いた啓蒙、対話である。Studentsは大人が合理的な説明をして納得すれば、きちんと、少なくとも求められた場ではマスクをするようになる。海外生活が長くマスク着用に馴染みが無かった帰国生でも、換気のための窓開け含め、協力してくれるようになったのだから。根拠も対話も伴わない権威者側からの「お気持ちの押し付け」ー「命令」「強制」ではなく、フラットに、客観的事実を伝え、自分も周りも守るために協力してほしいと頭を下げれば、Studentsの側もそれをフラットに受け止めてくれる。はじめから「Studentsマスクをしたくない」ものと「決めつけ」、対話すら行わずに感染対策を放棄しているのは、Studentsを信用していないだけの「逃げ」である。是非、話しかけてみてほしい。凝り固まった大人より若者/子どもはよっぽまともだから。そして自分達より遥かに長く生きるはずなのだから。【心身脳免疫等広範にわたる感染の悪影響を長期間引きずることが彼/彼女らのためになることは無い】)。

●教条主義

先にも軽く触れたが、初等中等教育の教師は「既に定まった」「教えるべき(国が指定した)」「正しい(とされている)」知識や価値規範を児童生徒に「教授する(上から下への方向性で授ける」のが仕事となっている。加えて「教師」として採用された時点で完成形を求められるというか、たとえ短大卒(2種免許の場合)大学(学部)卒業の新卒ホヤホヤであろうと、教壇に立てば「先生である」=(国が定めた学校で)教えるべきことを既に知り身に付けて「先生らしく」教えられるようになっていることが求められる。そしてベテランになればベテランらしく教えられることが求められるし、他業種からの転職であったとしても見た目的に年齢が上であれば経験者であるように見られ求められる。

これはある意味酷なことで、新卒他業種からの転職については教育実習2、3週間のうち1週間程度、集団授業を「体験」してみたところで、環境も対象も内容も異なる中、採用後いきなりスムースに授業が行えるようになることなんて、まず無い。しかしそれでも多くの困難苦悩や葛藤を覆い隠しながら「先生」として振る舞い続けなければならない現状がある。また、ベテランについても、環境や何より対象が変われば適切な処遇も変わる。その時の相手に合わせて処遇は調整していくべきだが(調整せずに自分のできること、枠に固執していると元所属のようなことになる)、相手がそれまでの経験の想定と異なる場合には経験知見の蓄積が充分適用できないので新米のようなものである。教材だって同じだ。新しいものを扱う時には当然新米状態である。

しかし自信がなくても本当はよくわからないことでも授業の前に急いで確認した付け焼き刃でも大半はそんなこととても言えない。「はじめから余裕綽々で知っていたことですが何か」的な感じで自信と平静を装い対象に向き合い続けることになる。そうして教師は面の皮を厚くしていく。実情が「対外的に見せている演出した姿」といかにかけ離れていようと、「らしく」演じられるようになるし、たとえ「よくわからない/知らない」ことでも「ふり」で教えられてしまうようになる(この本音と建前というか、内面と見せている姿の差の大きさ、実情を覆い隠した上での過剰な演出は「である」の世界の性質との相乗効果もあり、「教師のイメージ」(教師だから善人、正しいなど)を作り上げていくわけだが、これについては後述する)。

知らない、わからないことを恥ずかしいと考える教師は多いだろう。それは自分の役目が既定で固定の(国が定めた)教えるべき内容に沿って自分が既に習得した知識を授けること、その教授できる知識の多寡が教師/自身の価値であると認識しているからで、このこととの関係もあり、知っていることを求められる、認定を受けた(免許保持)者はとかく教条主義に陥りがちである。資格と地位がさらにこの傾向を強化する。コロナとの関係で言えば、教師だけでなく医師及び医療関係者もそうである。

そしてそのことが日々動き変化している新しいことや概念に対する柔軟性や誠実な対応を失わせる。結果、知見も実践もアップデートされず機能不全を起こしたりセキュリティーホールだらけになったりする。例えば、2024年においてWindows7時代の最新のPCとウイルス対策ソフトを使用したとして、その性能や安全性が高いということは可能だろうか。

しかし権威性の中で肥大化したプライドは、自らに都合の悪い点の受容や方向修正を許さない。

知っているべきことを知らないと思われるといけないと、浅く不完全な理解でも、現在進行形で起こっている事態とうまく合致しなかったとしても、それを認めない。「はず」や「べき」に捉われ、謙虚さや真摯な対応適応を拒み、歪んでいく。

さらに厄介なのは、これが多くに影響を与える立場(免許や地位による権威性とも結び付き「正しい」「知っている」【はず】の者)に起こることである。

専門がずれていて「適切な理解判断ができない」段階、あるいは「適用が妥当でない」場合であっても、「自分が知っている随分前の定説」を「無理矢理」取ってつけ、「分かった気」になり(悦に入る、だけならいいのだが)それをもって他に影響を与えていく。現実とは異なる歪んだ理解(無理解)の伝播が行われるのである。

免許にも取得課程の養成にも、勿論大きな価値はある。しかし、その時点で「完成した気」になり、その後の修練を経ず資格(の権威性)を「利用する(チラつかせる)」、特に変化や現実を頑なに拒絶する「お気持ち」有意の人間/集団に役職/権力を与えるのは非常に危険である。

「教師である」「医師である」から「正しい」ー多くの人はこのようなイメージを持ち、その存在や言説を批判的に検証することなく信じているのだろうが、これは「である」の世界の感覚で、「資格」「地位」という「ラベル」だけで内実を問わずに判断をする「思考停止」でしかない。

例えば、医師の資格を持っていても臨床経験が極めて短く、しかもそれからも何十年も経っている文科副大臣は、たとえ医師免許を持っていたとしても、少なくともその資格を取得する時期に存在しなかったCovid-19の感染対策への充分な知見を持っているとはとてもいえない。だから有資格者がまともな検証もせずに「マスク外し」「脱コロナ」を主張したとて、資格はその言説の保証にはならないだろう。

しかし、「である」の民は「である」にひれ伏す。政治家、医師、教師、TV新聞の出演者/記者、インフルエンサーetc. その「ラベル」だけで、全て「正しいことに【なってしまう】」のが「である」のミラクルワールドである。そしてそれらの者の権威/特権性がより強化されていくというスパイラル構造もできあがる。

有資格者、中でも体制にとって都合のよいことを言う権威が大手マスメディアで繰り返し「オミクロンでコロナは弱毒化した!(実際は急性症状が軽くなっただけで、無症状軽症でもしっかり全身や脳に長期的影響を与え続けていることが分かってきている)」「コロナは空気感染!空気感染はマスクでは防げない!(感染させられたくない者のみがマスクをしても周囲がノーマスクの環境で感染を防ぐことは極めて困難であるが、ユニバーサルマスクであれば空間内のウイルス量が抑えられリスクを大きく低減できるし、さらにそこで高性能マスクをユーザーシールチェックをして着用し換気も500PPM程度まで行っていれば、感染リスクがかなり低い状態を維持できる)」「麻疹の有効再生産数は高い!(比較に挙がるのは武漢株の頃のコロナの数値、現状のコロナの有効再生産数は麻疹より高くなっている)」と現在までに知見が積み重なってきているのに一向に更新されない、現状に適合せず不適切な「思い込み」を垂れ流すと、それが「大衆の現実」に「なって」しまう。結果、何が起きたか。

学校でいえば、常に多種類の感染症が蔓延し誰かしらが入れ替わりで休んでいる/一人の子どもが次々に別の感染症に罹患し欠席を繰り返す状態で、その中で若年層でありながら重症化したり深刻な後遺症を抱えたりする例が出てきてしまった。そしてこれは今後累積感染回数が嵩み免疫不全が増えればますます増加していく。先が長い子どもには苦しみも長い。子どもこそ感染から守らなければいけないはずなのにどうしてみすみす無策で絶望を与えるのだろうか。何が子どもの「笑顔」だ。勝手な「思い込み」の強行で「笑顔」を潰したのは誰だ。

話を戻すと、「ラベル」に意識が集中し「既定固定」が基本であるため起こるアップデートされない教条への固執が「である」の人間、世界では強く、教師学校はまさにその典型である。

対して、高等教育の教員は、「する」性が高い。学習指導要領のような既定固定の(閉じた)知識カリキュラムではなく、常に移ろいゆく世界、積み重なっていく研究知見と共に変動する、開かれた、更新されていく内容を、学会研究会に参加し論文や発表を含む業績もシラバスあるいは授業風景までも公開される教員が担当する授業が、何十年も前の化石のままでよいわけがない(高等教育の透明性/初等中等教育の閉鎖性についても後述する)。

高等教育の教員は常に何をどう捉え、どう向き合っていくかが問われ、検証される立場にある。

また、研究の世界は「未知」に挑んでいくものであり、「既知」のみでは認められない。既知のものを踏まえ、その中でわかっていること、わかっていないことを整理し、わかっていないものを問い検証し、「わかったところまで」まとめるのが研究である(わからなかった部分はわかっていないと認めるのも極めて重要で、「無理矢理わかったことにしたりそのために捏造を行ったりするのは【学術界では】禁忌」)。

本来研究者は謙虚でなければ務まらないのだ。そして弱肉強食の研究界の中でご活躍なさりつつもその謙虚さを(学術に対しても、それ以外に対しても)失わない方を私は信頼している(私が好きだった先生方は皆、このタイプだった。)。研究対象に対しても人に対しても先入観偏見に捉われずフラット、そして真摯謙虚に対象を見つめる目には曇りが無いし虚栄もおごりも無い(私は虚栄ー外面のみで中身の無い上辺のみ人間が権威を振り翳す様には虫唾が走るし、そういう人間については当人が取り繕っているつもりでも「謎感覚」がしっかり反応し捉えて警戒する)。

感染対策関連でいえば、遺伝研の川上先生もヒラハタクリニックの平畑先生もとても真摯で誠実でいらっしゃる。川上先生は、わかっていることはここまではわかっている、わかっていないことはわかっていない、ご自身がご存じ無いことは知らない(&誰か知っている人いませんか?)と発言なさっているのを見て、この方は信頼できる科学/研究者だと思った。ヒラハタ先生は例えば↓のツイートを読んで、だからこの方は多くの方に寄り添えるんだと思った。

わからないことは認め、専門外のことでも勉強する。天狗にならず、わからないことを知ったかするのでも、専門外のことに門外漢からの頓珍漢な暴論(思い込み)を強弁するのでもない。謙虚、真摯に現実と目の前の人々に対峙し対話を続けていく。教条や自分がこうあってほしい/こうあるべきだと思っている根拠なき「お気持ち」に固執するのではなく知見と実践を積み重ね更新していく。これはまさに「する」の世界の体現で、「である」の人間達の教条主義、権威性とは真逆である。

このように、(勿論例外はあるけれども)初等中等教育の教師は「である」性による「既定」「固定」の教条主義的傾向が高く、一方、高等教育の教員は教条からは自由で知見や実践の更新性が高い傾向があるという構造的差異が生じやすい。

●閉鎖性、透明性

本項に関しては高等教育から書き始めよう。

大学は組織についてもその中の構成員についても外部に対し開かれている存在である。ウェブで情報公開される度合いが非常に多い。組織図、役職員教員リストも

高校行政部と法人執行部はそのような意味での「同じ未来を見ている」状態なのでしょう。だからこそ、明らかに異常な時間割設定(追い出し)、退職アナウンスも送り出しも行わなかったことも「不合理はない」と判断され、そしてそれがおかしいと申し立てられてもまともに取り合うことすらなく、黙殺無視で【無かったことにした】のでしょう。

このように掲載されるし、教員であれば、教員一覧から経歴業績(リサーチマップ)、書籍の出版、学会発表論文でさらに個々人の研究や視点が見えてくる。さらに、シラバス、授業もオープンキャンパス、公開授業や動画公開等、実際の授業や人物を、籍が無くても窺い知ることができる。

一方、学校は外界から隔絶された閉鎖空間で、(公立の場合は異動情報が出る場合もあるが)一般に組織図や教員一覧が広く公開されることはなく

さらに授業も非公開である。その学校にどのような教師がいるのか、教室で何が起きているのかを「直接」窺い知ることほとんどできない(学校案内/学校説明会/ウェブ上など広報で使用されるものはそれ目的に「構成された」「外向きの姿」で「見せたい部分の切り取り」であり「現実そのものとは異なる」)。これは外部からもそうだし、内部ー例えば、教員(同僚)同士についても実はそうなのだ。勿論、同じ講座を分担したりしていればその進行やテスト等について話し合いをするわけだが、教師が直接他の教師の授業を「フルで」見ることはまず無い。

学校教師間にはなんとなく、不可侵条約のようなものが存在しているとでも言うべきか、教師というものは新卒時代から既に常に「先生」であったからなのか、非常にややこしい精神性を有していることが多く、縄張り意識とでもいうのか、各人のクラス運営には当人なりのこだわりのようなものが強く生じており、それを冒してはいけないという不問律が共有されている感じがある。よって、よほど特別な場合を除き、クラスや教室内の出来事がつぶさに積極的に公開されることは無い(同僚とクラス運営や教授内容等について話をする際に授業/クラスのことを話す際も、「当人が抽出したい部分」が取り上げられるので、情報は恣意的に取捨選択が済んでいる。そのため当然、「他人の目からフルで見たものとは違ってくる」)。

「よほど特別な場合」の一例は、公立であれば、「学校公開」と管理職による「授業観察」である。筆者は都立高で外国人児童生徒の取り出し授業も担当していたが(これが2020年度末までの仕事)、都立高では年に一度は「授業も含む学校公開」と副校長による「授業観察」が行われていた。

「授業観察」については、学校や実施者等によって異なるのかもしれないが、他者の目が入るのは新鮮さもあり良かった。実施後は「協力ありがとうございました」の一言で終わる場合もあれば、このようにコメントを頂けることもあった。

ただ、私立である法人内元所属ではそのようなことも無かった。都立のほうがよほど開かれていた。

学校の閉鎖性については、公立と国立私立では異なる状況下にあると言えよう。

公立の場合は自治体採用&雇用であり、教諭であれば管理職も含め定期的に異動が生じるため、同じ人間達が何十年も同じ学校にい続けるということは起こり得ない。一方、筆者は非常勤だったので長年同じ学校で勤務を続け、先生方の入れ替わりを眺めてきた。人が変われば、当然授業も学校職員室の雰囲気も変わる。良くも悪くもリセットされる部分があるのである(ちなみに都立高における筆者の担当は外国人児童生徒の日本語取り出し授業であったが、この「外国人児童生徒」や「日本語」に対する理解度に関しては非常に個人差が大きかった。やはり、昔の教職課程ではほとんど想定されておらず、扱いが無かったためである。関心をお持ちの方は研修に参加するなどして知識を得ていたが、そうでない場合は無関心、無理解である場合が多かった)。同僚はあくまでその時点での同僚で、数年経てばお別れという関係性である。そのため、妙な利害関係や集団性の膠着状態のようなものは生まれにくい(その前に異動が来る)。

しかし、国立私立の場合は、基本的に学校が採用し異動も起こらない環境である。そのため、多くの場合は定年までの30年以上を同じ環境、人間で/と過ごすことになる(この人間関係/職場環境の固定は専任でも圧倒的に任期付きが多く定期的に人員が入れ替わる大学教員の環境とは大きく異なる点である)。そしてそれが「組織内の世界」外に見えない内々の姿を醸造し始めることになる。独特の組織内規範ができたり組織ぐるみの隠蔽が起きたりしやすいのも圧倒的に国立私立である(公立の場合にはそこまで連携するほど関係が強くなったり縛られたりする前に異動が来る)。

学校の閉鎖性は(上記のような違いはあるものの以下は種別を問わず)、教師の(常に「年下(大人から子ども)」「知らない(知っている自分が教える)」「成績をつけられる(自分が成績をつける)」で「劣位(自分が優位)」の児童生徒に対する権威性と結び付き、【教師の教師による教師のための"Isolated Crazy Utopia"状態】を作り出し強化する傾向があるので注意が必要である。

勿論、各人の教育観をはじめとする価値観や信条のようなものは大切で尊重されるべきだ。しかしそれは、「劣位とされる者」も同等に有しているものである。しかし、圧倒的な特権性とその保全強化を可能にする閉鎖性ー「学校」という外部と隔絶された独特な環境と権威性の中で、教師は歪み傲慢になっていく。子どものためと主張しながら自分のためだけに動き(自分のお気持ちを通すために子どもをダシに利用する)、子どもにはモラルを守れと命令しながら平気で自分がモラルを逸脱し、そのことに気付きもしないか認識したとしても何とも感じずにいたりする。いじめをするなとか人権を尊重だとか主張しながら、自分達は真逆のことを行っていたりね。その他にも、書かないけど、元所属では耳を疑うようなことがあったりもした。掘れば色々出てくるよ。

そう言えば、5類化前「臍が茶」状態だったのは、対外的には「万全の対策」を主張し生徒にも「マスク着用をお願い」している時期に、ノーマスクで校内を歩いたり外を走ったりしていた元所属専任が「生徒がきちんとマスクをしていないので注意しなければ」等と真顔で言っているのを目撃したこと。全く日頃の自分の行動が顧みられていない。もしくは自分のことは意識的に棚に上げ「生徒を注意すること」に意義を見出しているのだろうか(教師にはこのようなこともよく起きる)。当人を「ノーマスク」として警戒していたこちら(感染対策を放棄した人間に感染させられたくない者)からすればまったくもって理解不能の言説である。しかし、このように自己内省が機能しない、「認知が歪んでいる」教師は残念ながら多い。その地位の特権性と環境の閉鎖性がそれを招き強化する。そしてそれゆえに理不尽や暴力がループし続けるのである(自己内省不可で認知も歪んでるので自分で気付くことも変わることもないが、閉鎖性特権性ゆえに他から変化がもたらされることもまずない)。由々しきことである。

感染対策との兼ね合いで言えば、学校教師の脱マスクは確実に、「児童生徒のため」【ではなく】子どもをダシにして「マスクをしたくない自分がマスクをしないで済むため」のものである。そしてそのために「自分がマスクをしたくない教師」は政府メディア文科省の情報を【恣意的】に利用し、自分達の利害と一致する「着用を求めない」の部分「のみ」積極的に取り入れる。その横暴を、横暴とも思わずに盲信/猛進できてしまう権威構造を学校教師の特権閉鎖性が強化する。

ゆえに、重要なのは外部の目を入れること、直接は難しくても子どもから話を聞くなどして注視しているというのを伝えること、異なる視点と繋げていくことである(同質性の高い利害の一致する人間のみで過ごしていると凝り固まり煮詰まっていき同化の強制や排外主義を強める一方である)。

○教師になろうと思う人間とは

学校で採用されるためには介護等体験、教育実習を含む教職課程を経て教員免許を取得していなければならない。卒業要件とは別に、諸々の手続きも含めそれなりに負荷のかかることをする必要があり、「なんとなく」で教職課程が選択され特に免許取得、就職にまで至ることは稀ではないかと思う(教職課程を途中で脱落する者もいる。筆者の友人も成績のこともあり脱落した)。

筆者は、幼少期からのピアノを含む教育虐待(→高校での勉強全放棄&強制的な大学進学の拒否等)の経緯もあり、大人や教育、学校や教師に対してかなり懐疑的だったため、「敵陣視察」で逆説的に教職課程を受け始めた(教員になる気もさらさら無かった)という希少種だったのだが、一般的には「学校/教師が好き」で「勉強が好き/できた」というポジティブな経験を糧に、特に「学校文化(含む受験制度)内の強者勝者」だった者が「自分も学校で働きたい、教師になりたい」(自分の学校教師へのポジティブイメージや経験を再生産したい、その中にありたい)と教職を目指す場合が多いのではないかと思う。

この、「過去のポジティブ(成功)経験/イメージ」があること自体は幸せで良いことだと思う。しかし、時にそれがノスタルジーとして固定化し、時代やStudentsの実情ニーズに沿わなくなったり、条件が違ったり新しいことが出てきたりしているのに認められなかったり受け入れられなかったりする際には弊害になるので、注意し、本来は意識的に自己内省をする必要がある。

しかし残念なことに教師には「する」の感覚が致命的に欠けている。「である」性が妨げているのだ。権威特権性、環境の閉鎖性の中で認知も歪む。昔の思い出や定説で凝り固まるのではなく、目の前のStudentsや起きている事態をフラットに見て判断し、場合によっては常識も更新していかなければいけないのに、止まってしまう。そして自分にとってのあるべき姿や都合のいい状態をごり押ししてしまう。

ちなみに、今の学校の状況に関しては、管理職の年代から考えてみるのも興味深いと思う。現在60前後の管理職世代が就職を迎えたのは、かつて経済大国と呼ばれていた日本が最も鰻上りに経済成長をしていたいわゆるバブルの時代。民間企業では日々実に大金が動いていて、若者だって派手に稼ぎ派手に消費をしていた。そんな中、「わざわざ学校への就職を選択し、その後もずっと学校で過ごしてきた」のが現在の管理職世代だと言える。つまり、彼らは「学校で教師として働きたかった」そして「教師であることを続けてきた」層なのだ。

理由は様々だろう。しかし、企業ではない、稼ぐためではない、「学校」や「教師」に何かを求め見出し、「教師」であり続け、特に「学校」制度と親和性の高かった人間こそが現在管理職を行っているということを改めて考えてみる必要がある。

また、(現在の40代になると少しずつ修士持ちも増えてくるが)管理職世代はまだ大半が学部卒で、大学院教育を受けていないことになる。つまり、自ら問い調べ検証し、新しいことを含め探究を進めていく【学術、研究の世界ではなく】、政財界が求めている【就職予備校としての大学】その多寡によって選抜を行う【受験ー既定既存の知識を覚え集めること】に長けていた【学校/受験制度】の強者勝者で、(自らの成功体験を含む)そこに大いに居心地の良さと親和性を感じている層である割合も高い。

加えて、この世代は所謂「団塊」世代の下で、特に反体制的な政治運動や闘争等を冷ややかに眺めていた「反【反体制】派」であることも多い。つまり、この点においても、体制とも、その権威主義全体主義官僚主義的傾向とも親和性が高く、非常に「である」性が濃く(「する」性には程遠く)、だからこそ体制と利害の一致している「ノーマスク」「感染対策放棄」「インパール作戦」を、頑なに「チームとして一丸となって」遂行しているとも言えよう。非常に興味深いことに他者の存在を対等に捉え扱わず尊重には無縁で上からねじ伏せようとする者こそが軽々しく「チーム」などと口にする。それでいて都合よく自分だけ「チーム」にしてやっていると悦に入っているのだから畏れ入る。認知が歪んでいるのだ。

盲目的な集団が現実に向き合うことも軌道修正することも拒絶し続け、勝算の見込み等全く無い悪手に猪突猛進し、玉砕していく様はまさに歴史の繰り返しである。優先されるのは科学でも根拠でも合理でもなく、為政者のご意向、お気持ち、メンツのみ。それによって下々がどうなろうと、上層部はノーダメージなのだから知ったこっちゃない。

「マスク着用」「感染対策」は、為政者の快適さを制限し、5類化含む緩和政策の失敗、その結果起きた甚大な被害の責任を認めることになる、彼らの沽券にかかわりメンツを潰す忌々しきものなのだろう。だから政治も学校も、変わらない。不具合や被害が出ても目や耳を塞ぎ「今さら変えられないという結論に至った」で強行、あるいは否定し認めず(統計を改竄したり集計方法や解釈を変えたりと不適切なな操作を行うことも多い)、インパールを続ける。

日々子どもを対象に、相手が知らないことを教え、「正しい」方向へ導くー教師の仕事は特別だ。教師「である」だけで権威特権性がついてくる。閉鎖的な(個々の島や村的な教室)環境がさらにそれを強化する。そして認知を歪ませる。

「正しい」は、本来時代や場所や文化や状況によって変わってくる相対的なものだ。しかし、圧倒的な権威を纏い、自己内省を失うと、「自分の正しい」が絶対的なものとして焼き付き、それを行使できるようになってしまう。

かつて戦時中に学校教師が体制の軍国愛国プロパガンダを子ども達に浸透させる役割を果たしたように、「教育」という営みは、論理や理性、根拠に基づく検証とバランス調整を排すると、非常に暴力的で危険な思想伝播手段になりうるし、特にそれが「学校」で行われる場合、広範な影響力を持つことになる(だからこそ、体制は「学校」を利用するのだが)。

マスクをしないのが自然で快適?

オミクロンでウイルスは弱毒化した?5類化したしコロナ禍が終わった?

(ちなみに「5類化したからコロナは消えて無くなった」という誤った認識は典型的な「である」民の発想。「当人にとっての正しいこと」を言う/行ってほしい対象が主張したことは、それが事実であるか否かの検証を経ずに/事実でないことが明らかであったとしても、「当人(達)にとっての【真実】」になってしまうのだ。「である」民の認知の歪みは致命的で、他者からのことばも客観的事実も論理も全く意味をなさない。彼らにとっては【自分(達)の主観が世界のすべて】だからだ。これは、野獣による刃物襲撃を「無かったことにした」人間達も、パワハラ追い出しを行った元所属も、それを不合理は無いと検証もなく結論づけた法人も、あるいは「国民は物価上昇や保険料値上げ等を認めている」と主張する体制も、「ウイルスは存在しない!」カルトも、全てに共通する絶望的な特質である。)

何が「子どもたちのため」だ。醜い大人のご意向お気持ちに子どもを利用するな巻き込むな。

マスクをする必要が無い時代に青春時代を過ごした人間にはマスクが無いことが当たり前なのかもしれないけれども、コロナだけでなく様々な呼吸器感染症が蔓延するようになってしまった時代には、科学的根拠基づき飛沫の拡散を大きく減らし空気感染リスクも下げるユニバーサルマスクは極めて合理的な感染対策である(換気設備や空気清浄にかかるような工事や電気代不要で導入コストが安く入手は容易く誰でもすぐに使えてワクチンのようなリスクも無い。どんなに費用をかけて換気や空気質改善を行ったとしても飛沫を直接に浴びたら感染するので、飛沫をブロックするマスク無しに感染は防ぎきれない)。

マスクが無いのが当たり前でマスクをしたくない人間が思うほど、子ども達がマスク着用を負担に思っているかも検証の余地がある。(凝り固まった大人とは異なり)子どもは柔軟で、適応/社会化していくものだからである。

また、この適応/社会化の方向性には周りの大人が大きな影響を与えることになるので注意が必要である。大人が「素顔派」であれば子どもも当然「素顔派」になる。一方、大人が理性と論理でマスクを着用していれば子どももそうなっていく。子どもは空気を読むので、大人が「マスクを外せて嬉しいよね」と接すれば、それに応じる。特に、成績をつけ、「正しいこと」を教える立場であるはずの教師が「マスクを外すべき」と言う場合には。

しかし、その誘導性については注意しなければいけないし、特に「教師」という権威性を伴う立場から「マスクが無い状態が正しい」と子どもに仕向けることについては、この1年あまりで起きたマルチデミック状態、学級閉鎖の連続、加えてそろそろ顕在化してくる複数回感染による重症化や長期障害発生率の上昇からも問い直さなければならない時期に来ていると言えよう。

コロナ禍は終わっていないし、マルチデミック化しむしろ悪化している。現実を受け止め、口先だけでなく「子どもたちのため」に、凝り固まった「当たり前」や「正しい(と自分が思いたいもの/お気持ち)」を更新していく必要があるのに

、、色々思い返しているうちに気持ち悪くなってきた、、今日のところはここまでにしておこう、、徐々に更新していきます、、

ーーーーー

「である」の世界の理不尽暴力のことを考えると気持ちが悪くなり眠ることすらできないのに横たわっている時間のみが増えるので、先に少しは光になりそうなことから書くことにした。

ーーーーー

感染対策は既得権益者の快適な生活と特権性を制限するものだ。他人に配慮などすることなく欲望のまま思う通りに過ごしたい既得権益者にとって、「他者(特に格下、下僕)のためのマスク」は制限不自由拘束と屈辱でしかない。だから権力に胡座をかき、その地位立場を振りかざす人間達は絶対にマスクをしたがらない。「下々のために自分が歩み寄ること」は権力性を弱め、沽券にさわり、メンツを潰す、つまり自らの「である」のラベルをはがす行為になるからだ。

一方、「歩み寄ること」を念頭におき行動していらっしゃる皇室、特に天皇皇后愛子さんが人前で適切にマスクを着用なさっているのは象徴的だろう。権力や「である」を「上から下へ振り翳す」のではなく、フラットな目線で他者をとらえ接することができる人間は、「他者のためのマスク」に苦痛を感じることはない。そしてその意味を理解した上で、自発的に行える/あるいは、求められれば応じることができる。

残念ながら、「である」の既定固定の権威特権性に根ざした「強者の側からの」傲慢で暴力的な「今ここ自分だけ」精神に根ざすノーガードノーマスクが変わることはないだろう。国政治家広告業界「お友達」企業(政財界)マスメディアも(報道は日本では機能していない)、学校教師も。

既得権益者は「自分の利を最大化し、その状態を長く続けること」に注力するものだ。特に新自由主義の世界では「他を差し置いて/犠牲にしても【自分(達)】」と、自己の責任を無効化し他責に転嫁する本来の意味とは真逆の「自己責任」がカルト政権の圧政化で浸透してしまった。こびりついてしまったものはそう簡単に剥がれない。

その中で、即効性は見込めないものの間接的に、じわじわ効く「かもしれない」方策を、以下に記述していく。

【初等中等教育編】

★集団内で傍流になっている「感染対策をしている」先生を支援し、そこを拠点に「感染対策したいStudents」が連携する→存在感を大きくし声を届きやすくする

筆者はパンデミック初期から「危険な人間(と接する場や時間)を徹底的に避ける」ことで推定未感染で今に至っている。その「危険な人間」のマーカーがマスクであった。

マスクの種類(ウレタンやその他「マスクをつけている」という形を演出するためだけのフィルター性能に乏しいファッションマスクか、ノーズワイヤー入りの使い捨て不織布マスクやKF94等か)着用方法(適切に鼻と口を覆い周囲も隙間なく顔に密着させているか、鼻出し顎かけ腕かけか)外す場面(飲食等本当に必然性の高いところのみで 短時間に留め黙っているのか、必然性の高い場面から連鎖してその周辺もだらだらと外したまま過ごしさらにしゃべるのか、そもそもノーマスクなのか)にその人物の感染対策意識はほぼ反映される。

きちんとマスクをしている層はそれ以外の感染対策も並行して行っているし、マスクをしない層はそれ以外も杜撰だ。職場での感染者を聞いても「何故この人が?」と思うことはなく、まあそうなりますよねという、適切にマスクをしない/外す人物ばかりだったし、周りで適切マスクを着用している非常勤の先生は一度も感染していなかった(5類化前の段階では。それ以降は、あの環境下では厳しかっただろうと思う)。

だから、適切にマスクを着用している(不織布のノーズワイヤーをしっかり使って隙間なく顔に密着させ鼻と口を覆っている/KF94等を使い、飲食時以外でノーマスクを見たことがない)先生を見つけ、その先生を支援し、そこを「感染対策したいStudents」の宿り木のような場所にして、校内での「感染対策をしたい者」の知見や意見声を集める場にするのはどうかと思う。

おそらくノーガードが主流の学校現場、同僚達の中で、感染させられたくない先生も居心地の悪い思いをしたり恐怖を感じたりして過ごしていらっしゃるだろう。Studentsに声をかけられ、励まし励まされというのは、立場は違っても同士ができたと嬉しく心強いことだろうし、そもそもStudentsに(過度にだと困るが適度に)慕われるのは教員には嬉しいものである。担任でなくても、授業担当でなくても構わない。「校内の感染対策に不安を感じていて、先生は普段しっかりマスクをしているから」と話しかけてみれば、応じてくれることと思う。(むしろ「担任や授業担当でなく接点のない教員とStudentsが繋がっていること」は目立つので、校内の意識を集める上でも有効であるとも言える。)拠点ができれば、同じようなStudentsや教師も集まってくることになるだろう。そこで情報交換をしたり対策案を練ったり勉強会をしたりするといい。少しずつ輪は広がっていく。人数が増えれば、意識もより向きやすくなる。

授業、難しければ授業外で、感染対策やウイルスに関するデータや知見を扱ってほしいとリクエストしてみるのもいいだろう。それだけを延々に、というのは厳しいが、例えば授業一回分、あるいは各授業の導入部で数分×何回かでコロナを題材に、テキストやデータを読んだり、ディスカッションをしたりという時間が作れないはずがない(もし、それだけの余地が全くない授業計画をしているのだとしたら、そもそも自身の感染など不測の事態への想定が欠けている見込みの甘さが露呈しており授業設計が不適切である)。どうしても授業では難しいなら、授業外で、学期に数回位なら、勉強会ができるのではないか。

国語や英語なら論文や記事を読む、数学理科なら特にデータを取り上げて読む、社会なら過去の歴史、保健でも他の感染症感染対策と繋げて考える等、素材化することは「教師の力量次第で」いくらでも可能だ。既定固定のカリキュラムや「指導書(虎の巻)」で他人の作った閉じた内容をコピーし続けるだけの教師でなければね。

親御さんと協力して、Studentsの側から「この論文/記事/データを皆で読んで考えたいんだけど」と素材を提供するのが、教師側の負担を減らし実現可能性を高める上で有効であると思う。授業外の勉強会なら、Students側の参加者管理(人数、日程調整等)は自分達で行うなど、とにかく教師側の手間を極力減らすよう配慮することが事を運びやすくするはず。そしてこういう算段、準備などは社会人になった時にも活きてくる。

相手の立場を思い遣って、互いにwin-winでハッピーな繋がり方ができるといいね。「他者のためのマスク」ができる人同士なら大丈夫。うまくいくはず。

★(国立私立校の場合)著名な卒業生に協力してもらう

残念ながら島国村社会的な閉鎖環境内の特権性に胡座をかいた権力者としての教師達が自発的に「他者のためのマスク」をはじめとする感染対策を始めることは、自身やその周辺に本当に重篤な被害が出るまでは無いだろう。

加えて、たとえStudentsが対策を求めたとしても、「上から下へ」の権威を振り翳す者であるほど聞く耳を持たないだろう。保護者であれば、多少話を聞く「フリ」程度はするかもしれないが、その声がよほど大きいか多数か影響力の大きい者かでない限り、ただ聞いただけ(内心全無視)で終わり、本質的な変化は望めないことが予測される。とにかく教師は「学校」という狭く独特な世界の中の「権力者」であるがゆえに「変わらない」のだ。

だからこそ、「変わらざるを得ない状況のお膳立て」をして差し上げる必要がある。

「である」の世界の人間は「ラベル」を気にする。だから、「ラベル」を気にする人間がひれ伏す「ラベル」を持つ協力者の力を得ることをお勧めする。

なるべく社会的に影響力のある、顔が知れている、肩書きがある、研究者士業大企業の重役等で年長者、あるいは若くして成功をおさめ注目を集めている、おそらく学校の広報に協力を依頼されるような卒業生で、慎重な感染対策を訴えているのが明らかな人物(活動写真のマスク姿を確認すればその人の感染対策意識はだいたいわかるし、慎重派は折に触れ感染状況や対策について発信しているはず)をSNSや書籍、ホームページ等で確認し、問題意識と現状を記し、改善したいため力を貸してほしい旨記載してコンタクトをとってみるといい。

既に国内でも多くが複数回感染をし、海外での子どもを含む長期障害や経済損失に関するデータが次々と発表されてきている今、「良識ある」問題意識を持つ人物であれば、変革の必然性を感じているはずであるし、協力してくれるのではないかと思う。子ども達の感染を防ぐことは家庭内感染→職場感染を通じた現行の労働力不足、そして将来の労働力不足を解消するためにも極めて合理的な判断であると言える。

「卒業生」が有効である点は、「特に中堅以降が権威に凝り固まる前、昔(若い頃)の教師」と繋がっている点である。人は(例えば定年後の老人の小学校同窓会が老人の集まりとしてでなく昔の関係で運んでいくように)向かい合う相手と繋がっていた時の関係性に戻って接する傾向がある。卒業生が現れれば、今は権威を振り翳している教師も昔の関係性/感覚に戻って卒業生と接することになる。

あるいは、「年上」「格上」の、肩書き、業績、社会的知名度を持つ卒業生であれば、おそらくそれまで/今後も広報上の関係があった/あることだろうし、井の中では威張り散らかす教師も縮こまり無碍にはできなくなる。

「である」の人間は「である」に弱いのだから、「である」のラベルで制すればよい。年齢、肩書き、知名度のラベルは極めて有効である。

ここでも大切なのは連携。可能であれば、予め問題意識を共有している在校生保護者同士でネットワークを作っておき、情報収集、交換、作戦会議などをしながら、効率的で先方に負担のない方法などを見極め、協力が得られる場合もスムーズに運べるよう算段をつけておくといいだろう。

★文科省のマニュアルに沿った対策を求め、充分な対策がなされずStudentsが感染させられた場合には職務放棄の責任を求めると伝えておく

コロナ関係でワクチン情報(厚労省)や学校等への通知(文科省)を読んでいて、官僚とは良くも悪くも自分達に責任がかからないよう慎重に文書を作成している、その点においてはやはり優秀な人物がなるものなんだなとしばしば感心した。

例えば、ワクチン情報に関して言えば、政治家やメディアがこぞって「感染防止」を主張し、「大切な人を守るためにワクチン接種を」等と繰り返していた(大衆も我先にと予約枠を取り合って接種に群がっている時期から)厚労省のワクチンサイトには一度も、「感染防止」効果があると記載されていたことは無かった。魚拓を残さなかったことが悔やまれるのだが、筆者は厚労省のワクチン情報を出力し、2021年の秋頃(?)や2022年度はじめに生徒に配布し、ガイダンスを行っている。生徒には、ハンドアウトが日本のMinistry officialが出典である、「感染」と「発症」は異なると、AIDSを参考にしながら説明し、「ワクチンを打っても感染は防げない」、だから「感染対策をする必要がある」、「授業中に確実にマスクで鼻と口を覆ってほしい、換気も徹底する(窓とドアは全開にする)から寒い時は帽子マフラーコート毛布など何でも使っていいし、暑い時も自由に水分補給をしてかまわない、冷房は併用するがどうしてもという時には声をかけるように」「感染対策は自分を守ることだし人を守ること、人を守ることで自分も守られる」「授業内でクラスターを起こしたくない」といった旨を伝えている。

現行の学校の感染対策は「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf)に基づいて行われているはずであるが、これに関しても、政府の意向を反映した、基本的には「緩和」の方向性が色濃いものでありながらも、いざとなった時には役人側が責任を問われないよう、つまり「文科省は伝えていたのを学校教師側が誤解して/理解が不十分であったために問題が起きた」とできるよう、慎重に記載がなされているのだ。

だから、感染対策を求めたい側はむしろこの部分を積極的に使用すればよい。「文科省のマニュアル」は学校教師が念頭に置き、それに沿って対策を行うべきものなのだから。しっかり「根拠」「理由」がある。

以下のマニュアルスクリーンショットからも明らかであろうが、文科省は「マスクをしてはいけない」「学校からマスクを取り除くべき」などとは一切言っていない。

必要に応じて教師が着用することも、児童生徒へ着用を推奨することも想定されているし、着「脱」を強制しないようにと(様々な事情で感染不安抱き着用を希望する子どもも想定しているということも)記載されている。つまり、卒業式入学式で、あるいは日常的にマスクを外すように「指導」するのは不適切な行為であると言える。(マスクだけでなく換気の必要性についてもマニュアルでは触れられている。マニュアル上は、決して「ノーガードでいていい」という形にはなっていないのだ。)

加えて、マニュアルには、児童生徒の健康観察についても記載があり、発熱咽頭痛咳などの症状がある時には「登校しないよう周知、呼びかけ」することが求められている。

同時に令和5年4月 28 日付け「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_ope01-000004520_2.pdf)には、発症から10日を過ぎるまでは感染した児童生徒へのマスク着用を推奨するようにと記載があるし、

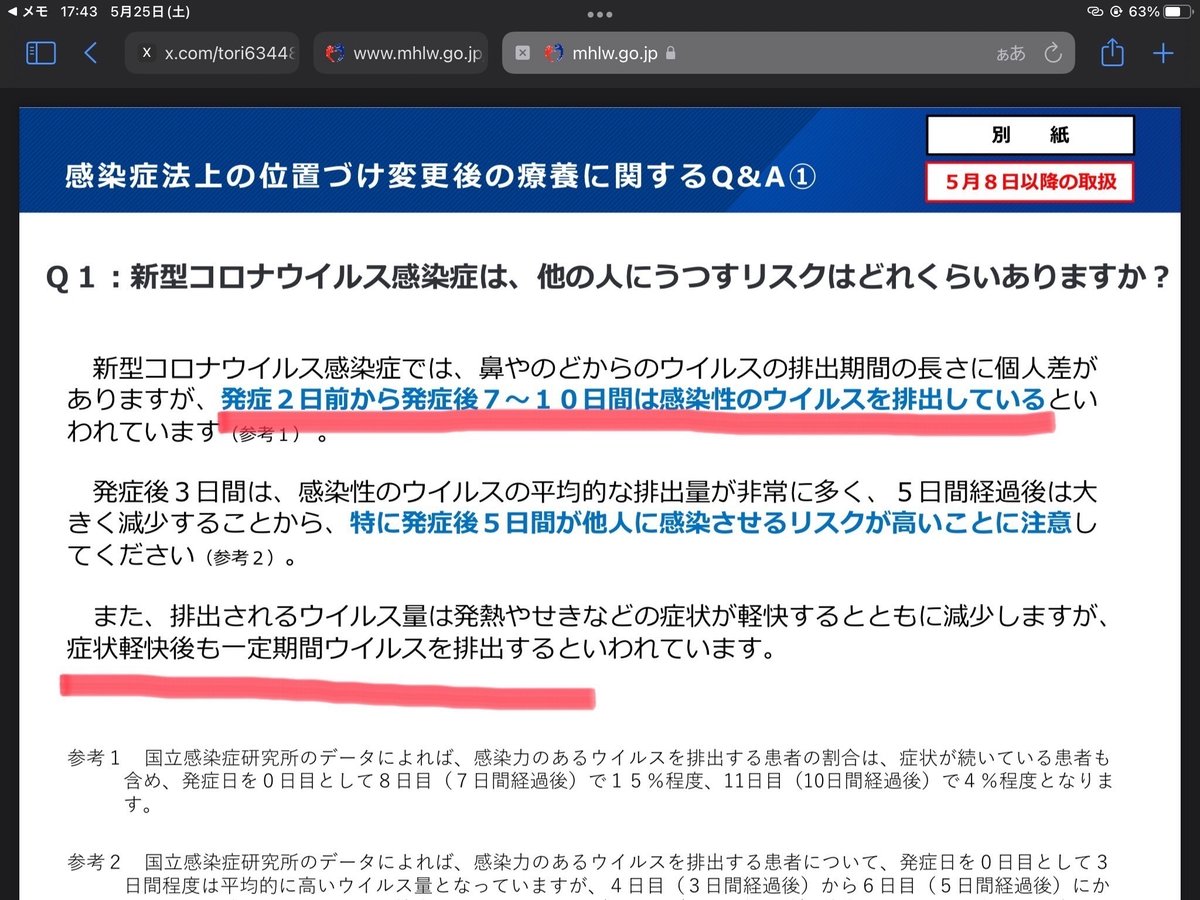

同通知の元となっている厚労省令和5年4月 14 日付け「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」「事務連絡 別紙」https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdfにも、コロナは発症2日前から発症後7〜10日間は感染性のあるウイルスを排出している旨、記載されている。

つまり、教師は他人を感染させる疑いのあるウイルスに感染した可能性のある際には登校をしないよう、児童生徒に呼びかけ(当然自分もそうする必要がある)、クラス内で感染が拡大蔓延しないよう健康観察と啓蒙を行うこと、感染後の児童生徒にはマスク着用を推奨することが求められており、これらに反くことは職務放棄であると言える。「知らなかった」ではすまされない。し、「知らなかった」と主張されなれないために、きちんと知らせて、適切な対応を求めるべきなのだ。そして、「知らせた上で問題が起きたら」、職務怠慢/対策不備を問えばよい。

先に、学校教師は変わらないから、変わらざるを得なくなるようお膳立てしてさしあげる必要があると記述したが、「職務放棄の結果、責任を取らされることになる可能性を示す」ことも、そのお膳立ての一例である。

基本的にはクラス担任と管理職にまとめて、メールや書面など、後々証拠としても使えるように「文書」で、日付も残して、マニュアルをきちんと読み適切な対応をしてほしい、特にこの部分が現状と乖離している、改めてほしいと申し立てをするとよいのではないかと思う。加えて、状況が改善されず、我が子や周辺が感染させられ後遺症を抱えることになったり重症化したりした際にはしかるべき対応をとると意志を示し、子どもとは常にコミュニケーションをとっており、校内の状態や教師の行動言動を把握し記録も残していると(実際にそうした上で)伝えるのもよいだろう。可能であれば、同士を募って、連携して行えるとより効果的だ(人数が多いほど影響も大きくなる)。

子どもの長期障害や重症化例については、海外から続々と研究が発表されている状態である。これについても教師は「知らなかった」で責任逃れをする可能性があるので、「知らなかったと主張されないよう、保護者側から、情報を渡し対策の改善を求める」とよい(本来は教員側が自発的に調べ把握しておくべきものなのだが、「である」の世界で教条主義と共に権威者として優位な地位に立ち続ける傲慢な人間達はそうそう「変われない」のだ。手はかかるが、変わらざるを得ないよう、外から仕向けるしかない。)

少なくとも、風邪症状の軽視の改善ー有症時の欠席とマスク着用の呼びかけ推奨を適切な換気と組み合わせて行うようになるだけでも、学級内でのクラスター発生率は多少は下げられるはずである。マニュアルだけで充分ではないが、「せめてマニュアルにあることは遵守されるよう」、学校教師に求め、外から検証の目を入れることが重要であると言えよう。

残念ながら、学校教師はそう簡単に変わらないものなのだから。

【高等教育編】

初等中等教育編では保護者から学校へのアプローチを中心に記載したが、高等教育段階においては学生自身が行動を起こしていくことが前提になろう。やはり、肝心なのは同士との協力・連携である。

★インカレ的な感じでノーガードを憂う全国(世界)の同士とオンラインで繋がり、情報交換、勉強会を行い最新の治験を踏まえた上で、同世代への情報共有や大学等へのアプローチについて策を練る

コロナ感染による甚大な心身脳への損傷、感染リスク軽減策についての認知には非常に大きな個人差がある。政治家マスメディア広告業界等の体制+御用インフルエンサーによる「コロナ禍が去って」プロパガンダと、この国お得意の「見ないこと認めないことで無かったことにする」方式でとにかくデータを取らず不都合を言及しないことにより、多くの人間の認識は「コロナはただの風邪!」「5類化でコロナは終わった!」「脱マスクで2019年以前の生活に元通り!」程度のものだろうが、残念ながらそれらは全く現実に反していることが複数回感染が先行している海外の状況や研究から明らかになってきている。

これらは主体的に情報を求めにいき適宜更新している(「する」の世界の)者にとっては既知で当然のことなのだが、「お上」の発信する(しない)大本営発表をありがたく甘受しているのみ者には存在しないものになっているというか、全く認識されることがない情報なのである(事実があろうとなかろうと、現実がどうであろうと、権威者が言うことが「真実」になってしまうのが「である」の世界の歪んだ認知である)。

学校だけでなく大学も、今はごく一部の適切な対策を呼びかけリスクを下げているところを除き、基本的にはノーガードである。教職員も学生もノーマスクだらけだ。筆者のように「管理職から明確にStudentsにマスクを求めることを禁じられる」までの強制があるかどうかは不明だが、おそらく大学においても「マスク着用について言及してはいけない」加えて「脱マスクが良いことである」というような雰囲気が蔓延しているであろうことは容易に想像できる。身近に問題意識を共有できる同士がおらず困っている学生もいるだろう。

しかし、たとえ同じ大学や身近にいなかったとしても、別の環境には確実に存在しているのだ。一箇所での数は少なかったとしても、その点々を繋いでいけば一定の数になる。是非、まずはSNSで同士と繋がり問題意識の共有や情報交換を始めてほしい。数が集まってきたら、サークル的な組織化をして、より広範なアクションを模索できるようになることと思う。

ちなみに私が今欠けていると思っているのが、特に若い世代に届く媒体による適切な情報の発信である。

例えば、Twitterは研究者や知識人を含む利用者が多く、事実私も最新の治験について多くはタイムラインで流れてくるものから原典へ飛んで確認をしているのだが、残念なことに、文字主体のSNSは20代までの若者には遠い世界というかもはや異次元である。先日「マルハラ」についての考察でも記載したが、今の学生の日常は映像(良くて画像)ベースだから、文字情報であるだけでも忌避されてしまう可能性が高い(なにせ、「。」が怖いくらいなんだから)。

そこで、おすすめは学び合いで蓄積更新している研究知見を「同世代に響きやすい」動画コンテンツ化して発信することである。

「文字」「こわい」「真面目」「堅苦しい」「窮屈」といった負のイメージを緩和し、なるべく親しみやすい、自分達にもcapableであるといったイメージが持てるようなコンテンツにするのはどうだろうか。製作自体が極めてクリエイティブな営みであるのに加え、逆境や悪条件に立ち向かっていくというのはchallengingで、これを楽しめるしなやかさは今後の世界を生きる上でも、就職後の生活でも活きてくることと思う。(動画が大変だったらWeb版のZINEを作ったりしてもいいかもね。形にしなければ印刷製本コストもかからないし。)

オンライン上、SNSやZOOM等であれば、所属や場所を問わず繋がれるし何より感染対策には非常に好都合だ。英語・シナリオ作成・撮影が得意な人、情報収集能力が高い人、調整役が上手い人、縁の下の力持ちで着実に必要なことをできる人、、是非多様な人や意見を包み込んだ集まりにできるといいね。

各人の自宅からであれば、いくらでも素顔の笑顔でリスク無くコミュニケーションがとれる。様々な場所、色々な人と連携してbetter wayを模索していってほしい。

(参考)最近出た重要な研究治験

【マスク着用の有効性】

●マスク着用、特にN95は呼吸器感染症罹患リスク減に有効。

“Masks and respirators for prevention of respiratory infections: a state of the science review”

https://journals.asm.org/doi/10.1128/cmr.00124-23

伊賀治さんによる日本語版(機械翻訳)

https://note.com/osamu_iga/n/na2336e87db4a

川上先生による要旨訳

https://x.com/koichi_kawakami/status/1793455214357623133

関連

https://theconversation.com/masks-work-our-comprehensive-review-has-found-229658

Tada先生による和訳

https://x.com/tak53381102/status/1793841437785960627

●N95マスクは感染者が排出するウイルス量を90%以上減らした。N95マスク着用の場合、軽度のコロナウイルス感染者が呼気で一人を感染させるのに10時間以上かかる。

“Relative efficacy of masks and respirators as source control for viral aerosol shedding from people infected with SARS-CoV-2: a controlled human exhaled breath aerosol experimental study”

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964%2824%2900192-0/fulltext

Angamaさんによる概要

https://x.com/Angama_Market/status/1796144587729240157

●感染リスクが極めて高い飛行機内でもマスク着用義務にしたら感染報告が無くなった

“The Risk of Aircraft-Acquired SARS-CoV-2 Transmission during Commercial Flights”

https://www.mdpi.com/1660-4601/21/6/654

Angamaさんによる概要

https://x.com/Angama_Market/status/1795413923216208153

【長期障害】

●長期障害の9割は感染直後は軽症

“Three-year outcomes of post acute sequelae of COVID-19”

https://www.nature.com/articles/s41591-024-02987-8#Sec8

Angamaさんによる概要

https://x.com/Angama_Market/status/1796501634664780186

●アジアでのコロナ長期障害発生率は51%

“The global clinical studies of long COVID”

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2824%2900176-0/fulltext

Angamaさんによる概要https://x.com/Angama_Market/status/1793988694187417953

★有志と共に「感染対策をしている」先生と連携し、学内で啓発活動を行う

上記の通り、大学は高校までの「学校」と比べると、教員の質的にもカリキュラム的にも「文科省」や「官」的なものからの独立性を維持しやすく教員の個を発揮しやすい場である。

組織の質にもよるとは思うのだが、脱マスクについてもおそらく、「学校」における管理職からの上位下達で全体主義的に「外せ」が強行(筆者のように管理職に生徒にマスク着用を求めることを禁止)されるような状況というよりは、「着用を求めない」を基本としつつも、その先の実質的な運用については個人の裁量があるのではないかと推測している(例えば「着用のお願い」は認められている、等)。

筆者は(非常に残念なことだが)この国も学校教師も変わることはないだろう、可能性があるとすれば、大学だけだと思っている(制度的な位置付け的にも教員の質的にも)。

大学は「論文が読める」教員が集まる場である。たとえ専門が違っても、研究設計、データ規模、集め方条件統制、考察手順、論理性等は見極められる先生方と、これまで特にここ最近立て続けに出ている「マスクの有効性」や「長期障害」中でも「脳への影響」を扱うものの知見をもとに、学内での情報発信・啓蒙(ポスター掲示、勉強会、講演会など)の道を探るのはどうだろうか。

少なくとも学生の論文指導をする立場であれば、たとえ自分の専門と違ったとしても学術的な論理手続きによる検証論文の質を見極められなければならず、特に“Masks and respirators for prevention of respiratory infections: a state of the science review”の規模や手続きとそこから導き出された知見を受け止められないとすれば問題である。それくらい重要なレビューであるので、まずはこれ皮切りに、学内で「マスク着用の有効性と必要性」の啓発を行っていくのが良いのではないかと思う。

ここでもやはりポイントは「普段から鼻と口を適切に覆って」適切なマスク着用をしている(鼻出し顎掛け腕掛けノーマスクでいるところを見たことが無い)先生と繋がり、関係を作り協力していくことである。

(脳、特に前頭葉を損傷し認知障害を引き起こしIQも下げることが明らかになっている感染症の蔓延する中、知の集積所であるはずの場でノーマスクが横行しているのは心底理解しがたいが、)ノーガード社会・組織の中で感染対策を行おうとする方は圧倒的にマイノリティーの側であり肩身の狭い思いをなさっていることだろう。過度な負担をかけないように配慮しつつ、同じような思いをしている他の先生方を紹介していただいたり、学内の状況や効果的な立ち回り方などを伺ったりして、双方に有益な関係性が築ければと思う。

大切なのは、たとえはじめは細く小さくとも学内の「安全な学びの場で他者の傍若無人による健康被害を受けることなく過ごしたい」と考える者の存在と尊厳を、それを顧みることのない圧倒的マジョリティーに示していくため、メンバーや環境に合った持続可能な形を模索することだろう。長期戦になることは明らかであるし、無理は禁物である。焦ってはいけない。

感染対策と同じで、残念ながら即効性汎用性のある形は無く、地味で継続的な実践が必要になることと思う。けれども、日に日に複数回感染者やそれによる重症化長期障害発生例が嵩んでいく中、はっと立ち止まる瞬間を持つ人は増えるだろうし、その時、そこへ必要な情報やコンタクト先があるのはとても重要で、そうして同士を増やしつつ、着実に活動を続けていくことが重要だ。

少しずつでも仲間は増えていく。そしてその規模が大きくなれば、特に「日和見」層へのインパクトも大きくなる。ここが動けば、環境は大きく変わる。大学、若者が変われば社会も動く。

★CO2モニターで授業中の教室を中心に学内の二酸化炭素濃度を測定しまとめ、よりよい授業/学内環境のために換気や空気質管理が必要であると伝える(CO2モニターの設置/購入と共に特に教員への二酸化炭素濃度、換気の重要さについての周知を求める)

感染症対策として言えば、二酸化炭素濃度が高い環境下ではコロナウイルスの不活化までに時間がかかる(ウイルスが感染能力を長時間維持しやすい)、つまり空気感染を促進しやすいことが明らかになっている。加えて、二酸化炭素濃度が高い環境下では眠気や倦怠感が起き作業効率も落ちる。

屋内環境の安全と改善のために換気は必須である。これに対して、例えば山口大学では、パンデミックをきっかけに全教室に色で状態がすぐにわかるCO2モニターを設置運用するという実に合理的な対応を行なっている。これこそ高等教育機関が行い示し得る科学的姿勢である。素晴らしい。

https://www.asahi.com/articles/ASP4D6WG3P4DTZNB007.html

授業環境改善という観点から言えば、女性は男性よりも酸素運搬能力が低い(69%)というデータもあり、特に女性の多い環境や女性の権利や活躍を謳う組織であるならば、環境に合わせた適切な対応を行うべきであろう。女性が能力を発揮しにくい環境を放置していて「女性のための」などと主張するのはナンセンスである。

そしてそもそも男女関係なく、CO2濃度が高ければコロナウイルス感染リスクが上がり、眠気や倦怠感が起きパフォーマンスが下がるのだ。感染対策としては不十分だが、せめてまずは1000PPMをラインに設定するのが妥当だろう。大事なのは持続可能性。スモールステップで実現可能性のあるところからいこう。

https://www.physiqueonline.jp/specialist/page3411.html

CO2モニターや二酸化炭素濃度について

https://3rrr-btob.jp/archives/column/measuring-equipment/19403

https://3rrr-btob.jp/archives/column/measuring-equipment/21282

大学へ話を持っていく際には、特に教室について、大規模教室、中規模教室、小規模教室、講義形式か、ディスカッションを行った時、語学で発話の多い場か、男性が多い場女性が多い場か等、様々条件を変え、測定結果をまとめ、特に1000PPMを超える条件をリスト化し、こういうところで濃度が高かったので改善してほしい(換気するように教員に求めてほしい、大学としてもCO2測定管理をしてほしい)と話をするとよいのではないかと思う。

話をする先は、感染対策の観点ではやはり日頃きちんと鼻と口を覆って適切なマスク着用をしている先生、女性の権利関係でジェンダー関連の講座を持っている先生、その他、ゼミ担当の先生や話しやすい先生、学生課等でもよいのではないかと思う。

きちんとデータや知見を受け止め判断できる組織であれば、検討をしてくれるだろうし、そもそも大学とはそうでなければならないはずの場である。どうか変わっていってほしいと願う。

本来は「健康で文化的な最低限度」の生活、基本的人権として当たり前に保障されているはずの安全が、物理精神共に、決して終わってなどいないパンデミック、そしてその中をノーガードのノーマスクが「必死に感染対策をしている人間にまで」リスクを突きつけていることによって毀損されている現状を、圧倒的多数のマジョリティーは認識することなく傍若無人に過ごしている。結果、「経済でなく感染」が景気よく回り続けている状態である。

他者を守って自分を守る、自他ともに感染しない・させない、自分も自分以外にも利のある生産的な道を、まずは大学から、知と理で切り開いていってほしいと思う。

今のところ思いついた方策は以上です。

他にも出てきたら方策以外も含めて更新します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?